物理源于生活

2023-07-06徐心悦李丰果

徐心悦 李丰果

摘 要:通过情境设置考查学生的关键能力和核心素养,是当前高考改革和国际考试测量的基本方向。以2022年广东高考物理第13题为例,赏析该试题的命题情境,对该情境所对应的生活真实情境进行实验测量,发现试题模型与实际测量有所不同,以此深入探讨题目呈现的物理模型和真实情境的差异。

关键词:情境化试题;实验测量;物理模型

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)6-0035-5

创设情境教学、结合情境考查对培养学生的物理学科核心素养具有关键作用。《普通高中物理课程标准(2017年版)》提出了物理学习评价应围绕物理学科核心素养的具体要求,创设真实而有价值的问题情境[1]。已有不少学者针对物理问题进行了情境立体化[2]和情境可视化[3]等方面的研究。以情境为载体实现“四层”考查内容和“四翼”考查要求是高考评价体系的实施路径[4]。近两年的广东省高中学业水平选择性考试(高考)物理试题也很好地凸显了情境化,基于情境的试题占比更是达到80%以上[5]。

在2022年广东高考物理试卷第13题中,以生活中的自动雨伞开伞过程为命题情境,考查学生拆解多个运动阶段、依次构建物理模型、针对情境进行物理观念思维加工等物理学科关键能力。考查的知识主要涉及受力分析、动力学问题等,该题以生活中的真实问题为情境,与实际生活情境结合程度高,难度适中。该题所构建的物理模型和真实的问题情境存在怎样的不同也是教学中关注的热点。本文首先呈现2022年广东高考物理试卷第13题的原题并赏析命题情境,接着用自动长柄雨伞进行实验测量,深入探讨题目中呈现的物理模型和真实情境的差异,以深入体会并感悟物理试题与生活的密切性,帮助理解相关知识。

1 原题呈现与情境分析

1.1 原题呈现及解答

【2022年广东高考物理第13题】(11分)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图1所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度v0为10 m/s向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为1 N,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量m=0.2 kg,滑杆的质量M=0.6 kg,A,B间的距离l=1.2 m,重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力。求:

(1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小N1和N2;

(2)滑块碰撞前瞬间的速度大小v;

(3)滑杆向上运动的最大高度h。

解析 (1)滑块静止时和向上滑动过程中,分别根据平衡条件得

N1=mg+Mg(1)

N2+f=Mg (2)

由(1)和(2)式解得

N1=8 N

N2=5 N

(2)滑块从开始滑动至碰撞过程中,根据动能定理有

-mgl-fl=1/2mv2-1/2mv02(3)

解得

v=8 m/s

(3)滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,根据动量守恒定律有

mv=(M+m)v'(4)

碰撞后滑块带动滑杆离开桌面一起做竖直上抛运动,根据竖直上抛运动规律有

v'2=2gh(5)

联立(4)(5)式解得

h=0.2 m

1.2 情境赏析

该题基于自动长柄雨伞开伞时弹簧沿伞柄运动建立情境。这类问题的求解对学生的物理模型建构能力要求较高,需要学生有撷取关键信息、结合物理知识综合分析、明晰研究对象与运动阶段、构建合适的模型、推演计算等综合能力。自动长柄雨伞结构中的伞面、伞骨、伞柄和弹簧等部件联动机制较为复杂,为了符合高考中考查学生受力分析、匀加速直线运动及动力学问题等知识点的要求,该题将开伞时带动伞面弹起的滑块与弹簧抽象为竖直放置的沿滑杆向上运动的滑块模型。

然而,在实际场景中,不考虑雨伞的伞面和伞骨作用时,将伞柄、伞帽朝上竖直放置,按动雨伞开关让滑块与弹簧共同沿伞柄向上运动,弹簧由压缩状态释放直至与伞柄末端限位碰撞。由于伞柄长度有限,弹簧与伞柄限位碰撞前,其长度始终恢复不到原长。滑块与弹簧由静止释放,沿伞柄运动时受到自身重力、摩擦力及弹簧弹力。由于弹簧硬度大,弹簧弹力始终大于重力与摩擦力的合力。因此,滑块和弹簧的运动速度在与伞柄限位碰撞时应达到最大。

弹簧与伞柄限位碰撞后,弹簧带动伞柄一起竖直向上运动,则整体做加速度为重力加速度的竖直上抛运动,因此碰撞后位移-时间关系图应呈抛物线,速度-时间关系图应呈直线。

2 实验测量

2.1 实验器材

自动长柄雨伞(小蜜蜂牌,型号为1A10045),摄像机,Tracker软件,砝码,游标卡尺。

2.2 实验过程

2.2.1 带伞面的完整雨伞测量

将雨伞如图2(a)悬挂。先将伞柄上的滑块用白色纸条作出标记,以便Tracker软件分析视频时追踪目标。接着,用三脚架固定手机,拍摄按动雨伞开关后滑块与弹簧由静止开始运动的过程,如此重复拍摄多次。拍摄时需注意不能使用廣角镜头,使用广角镜头会使视频画面边缘产生畸变,会使尺寸定标时产生较大误差。将拍摄好的视频导入Tracker软件,对滑块逐帧进行目标追踪得到位移、速度信息。

2.2.2 除去伞面带伞骨测量

将伞面剪去,保留伞柄与伞骨(伞骨架)结构,如图2(b)所示。视频拍摄和测量过程与带伞面的完整雨伞的情况相同。

2.2.3 除去伞面和伞骨测量

将雨伞上与滑块相连的伞骨拆除,仅保留伞柄、弹簧、滑块,如图2(c)所示。由于滑块与弹簧没有伞骨的作用,且弹簧劲度系数很大,无法徒手将其压缩并释放弹起,因此无法测量。由于弹簧是自动长柄雨伞的关键部件,雨伞的伞面就是靠弹簧强大的弹力将其撑开。利用胡克定律测量伞柄上弹簧的劲度系数。

2.3 测量结果与分析

2.3.1 带伞面的完整雨伞

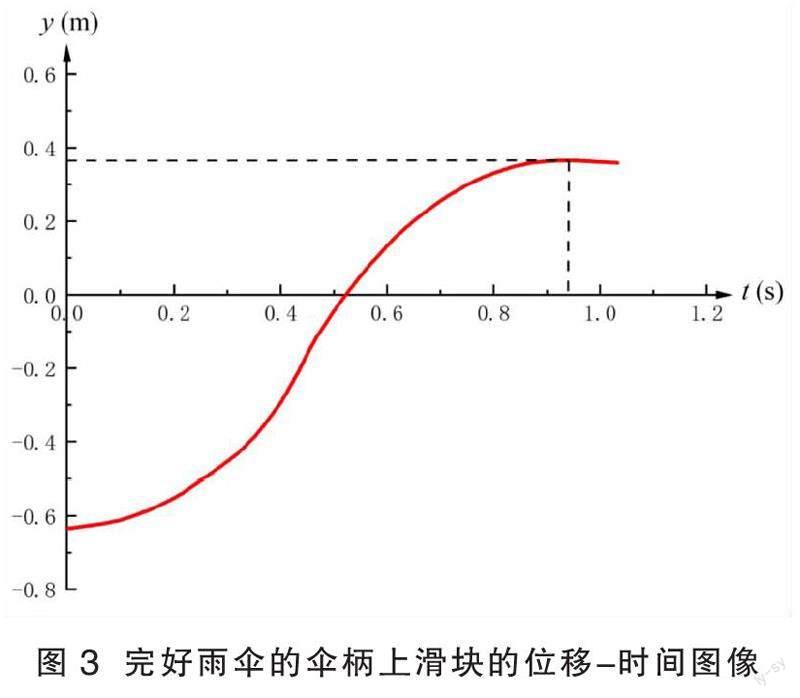

处理用完好雨伞进行实验所得的数据。先将多组数据取平均值,导出绘图。绘图时为便于校准目标的运动时间,将滑块弹簧与伞柄限位碰撞处作为纵坐标零点;为减小逐帧追踪时手动取点造成的误差,将绘制的图线作了平滑处理。得到了完好雨伞开伞过程的位移-时间图像(图3)与速度-时间图像(图4)。图3中选取了弹簧与伞柄限位碰撞处为零点,则纵坐标y表示为滑块到碰撞处的距离,横坐标则为运动时间t。

从图3可以看出:当时间t=0.518 33 s时,y=0,弹簧与伞柄限位碰撞;当时间t=0.942 50 s时,雨伞运动至最高点,上升高度为y=0.364 42 m。

从图4可以看出:当雨伞上升时间t=0.433 85 s时,弹簧和滑块速度达到最大值。因碰撞时刻为t=0.518 33 s,说明在弹簧与伞柄限位碰撞前,弹簧与滑块的速度就已达到最大值。

2.3.2 除去伞面带伞骨测量

处理用拆除伞面的伞骨架进行实验的数据,将所得数据取平均值,导出绘图并将图像平滑处理,得到位移-时间图像(图5)与速度-时间图像(图6)。

从图5可以看出:

当时间t=0.166 67 s时,y=0,弹簧与伞柄限位碰撞;当时间t=0.486 48 s时,雨伞运动至最高点,上升高度为y=0.721 04 m。

从图6可以看出:

当雨伞上升时间t=0.114 07 s时,为弹簧和滑块速度达到最大值。因碰撞时刻为t=0.166 67 s,说明在弹簧与伞柄限位碰撞前,弹簧与滑块的速度就已达到最大值。碰撞后滑块、弹簧与伞整体共同向上做加速度为重力加速度的减速运动。与情境分析中得到的“运动速度应在碰撞时达到最大值”推论不符,实验结果显示滑块与弹簧在碰撞前运动速度已达到最大。碰撞后,滑块(伞)运动速度的减小趋势呈周期性起伏,与情境分析中得到的“碰撞后速度与时间关系图呈直线”推论不符。这是因为在实验中,原本用于支撑伞面的伞骨在向上运动过程中会周期性上下振动,从而影响伞的运动。

在伞骨被撑起的过程中,弹簧逐渐伸长,同时将自身“举起来”沿着伞柄向上运动。弹簧之所以能够克服自身重力并撑起伞面、伞骨,得益于其与伞骨组成的机械结构,并在起始时要有足够的压缩量,及其劲度系数要足够大。因此,若拆除伞骨,弹簧无法弹起。用直线拟合出该弹簧所受拉力与形变量关系图(图7),得该弹簧劲度系数约为4 750 N/m。

分别将图3—图6的位移-时间图像与速度-时间图像进行合并(图8、图9),比较完好雨伞与除去伞面的伞骨架的运动过程。

从图8可以看出:除去伞面的伞骨架在t=0.486 48 s时到达运动最高点y=0.721 04 m处,完好雨伞则在t=0.942 50 s时到达运动最高点y=0.364 42 m处。

从图9可以看出:除去伞面的伞骨架在t=0.114 07 s时其滑块与弹簧运动速度达到最大值v=6.119 53 m/s,完好雨伞在t=0.433 85 s时其滑块与弹簧运动速度达到最大值v=2.760 49 m/s。

对比发现,伞骨架运动的最高点比完好雨伞运动的最高点高将近一倍,其运动过程中达到的最大速度比完好雨伞的最大速度要大,运动至最高点的用时比完好雨伞的用时短。伞骨架没有伞面,相比完好雨伞受到的空气阻力小,伞骨架的空气阻力可以忽略不计,计算伞面克服空气阻力做功约为0.882 18 J。

完好的雨伞在竖直方向的运动过程中,速度变化基本对称。而伞骨架在加速过程中加速度很大,到达最大速度用时比完好雨伞的短。但由于其减速过程中伞骨会周期性上下振动,受伞骨振动影响,其加速度比加速过程中的加速度要小。

3 教学启示

3.1 重视教材,品味思想

自2020年起,教育部考试中心不再制定高考考试大纲,以课程标准为指导编写的教材应被教师充分重视。以2022年广东高考物理试卷第13题为例,考生对第(1)问的作答情况并不理想。该问的考查内容涉及牛顿第三定律的理解与应用,很多考生无法将求解桌面对滑杆的支持力大小运用牛顿第三定律转换为求滑杆对桌面的压力大小,从而导致失分。其实该问可溯源自粤教版高中物理教材必修第一册“牛顿第三定律”这节中练习第3题的底座、直立杆、套环模型。其次,牛顿第三定律内容简单,教师在教学中更应突出的是其为解决力学问题时转换研究对象提供理论基础的现实价值。教师应将物理学科在研究和解决问题时的思想方法、价值取向等通过课堂教学传达给学生。总的来说,教师在日常教学中应理清教材逻辑,落实基本概念,奠定思想基础。 3.2 发现生活,感知体验

情境化试题是指以自然界及社会生活、生产中客观存在的物理现象或过程为背景,考查学生运用物理概念、规律解决问题的试题。解决这类问题对学生的物理模型建构能力提出高要求。物理模型建构能力在以情境为考查载体的趋势下尤为关键,以能发现可建构模型的生活现象为前提,以理解物理概念和规律为基础。因此,提升模型建构能力对于提高学生物理学科核心素养、引导学生的物理视野回归真实生活有着不可取代的作用,也引导着物理教学走向情境化教学。

除此之外,情境也可以三維立体空间形式呈现,更大程度地体现具体真实问题。解决三维问题则需要学生先“降维”处理。因此,教师应利用好课程标准与教材提供的典型问题情境,设置真实有价值的生活情境,帮助学生在教学活动中感知生活、体验生活,同时也要避免在教学中堆砌情境,避免使情境化教学变成新型“情境题海”。

4 结 语

高考中所考查的物理模型多是从真实生活情境中有层次地进行抽象和简化过的。学生在学习物理的过程中需要更多的生活经历与体验。教师应充分研读教材,充分利用并合理发散教材中的问题情境,带给学生多元的物理视角。教师要有发现生活中物理元素的敏锐度,将教材中的模型与真实生活相结合,从而引导学生感知生活中无处不在的物理痕迹。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]万小建.情境立体化 建模才科学——2019年人教版物理必修第1册一道习题引起的思考[J].物理教师,2022,43(6):59-62.

[3]崔北元,李金良,孙梅芳.信息技术助力高中物理试题讲评可视化——以Python为例[J].物理教师,2022,43(7):64-67.

[4]程力,李勇.基于高考评价体系的物理科考试内容改革实施路径[J].中国考试,2019(12):38-44.

[5]洪华标,张书良,宋刘影. 聚焦情境考查素养,稳中求进引导教学——2021年与2022年广东高考物理试卷的对比分析[J]. 广东教育(高中版),2022(9):53-56.

(栏目编辑 陈 洁)