四川盆地近40年降雨量对耕层土壤pH时空变化的影响

2023-07-05代钎里白银萍刘建亮王尹佳廖达航刘国通

代钎里,白银萍,2 , 刘建亮, 黄 晶,王尹佳,廖达航, 刘国通, 杨 刚

(1.西南科技大学生命科学与工程学院,四川 绵阳 621000;2.西南科技大学环境与资源学院,四川 绵阳 621000;3.中国科学院成都生物研究所山地生态恢复与生物资源利用重点实验室,成都 610041;4.中国科学院四川若尔盖湿地生态研究站,四川 红原 624400)

【研究意义】pH作为耕层土壤重要的化学质量评价指标,影响着作物养分吸收和有益微生物群落结构,同时也影响着耕层土壤中金属元素存在状态和电子转移状态,在整个耕层土壤生态环境中扮演着重要角色[1-3]。耕层土壤pH一般与成土母质pH相近,气候环境、土壤地质构造、人为利用方式等是影响pH的重要因素[4]。自然条件下,土壤pH产生一个量级的变化是很漫长的过程。但近年来,我国土壤pH整体上呈现南酸北碱的格局,特别是在南方地区土壤酸化现象日益显现[5-6]。四川省位于我国西南地区,整体上呈耕层土壤酸化走势,四川常有的酸雨天气进一步加剧了耕层土壤酸化程度,特别是降雨量较大时,淋溶和径流增加,导致钙离子流失,但相对稳定的铝离子却能够积累,使耕层土壤pH缓慢下降[7-8]。本研究以四川盆地1980年第二次土壤普查数据为基础,结合四川地区降雨量数据,以四川盆地中典型的水稻土和紫色土作为研究对象,分析讨论耕层土壤pH时空变化及其与区域降雨量之间的关系,在揭示大环境因子对土壤酸化的影响方面具有重要意义。【前人研究进展】耕层土壤pH在一个地域内的分布具有一定整体规律性,四川盆地天然的“凹”字地形成为了典型的区域性[9]。耕层土壤pH变化作为一个量值会受到多重因素的影响,进而在时间和空间上表现出特定的变化。通过对比研究近35年成都平原0~20 cm表层土壤pH变化,发现平均下降了1.20,并指出不同土壤类型对pH空间变异影响较大[10]。以四川盆地仁寿县耕层土壤为研究对象,发现成土母质可解释76.2%的土壤pH空间变异,并强调随着土壤分类等级降低其解释土壤pH空间变异性越高[11]。对四川盆地南部地区耕层土壤pH空间变化研究发现,沙溪庙组紫色砂泥岩下发育的淹育型水稻土pH在空间尺度上下降较快[12]。对其它地区研究发现,耕层土壤的坡向、海拔、土地利用格局及酸雨等因素在时空上对耕层土壤pH变化有相关影响[13-15]。有学者指出土壤pH最终会受环境强迫控制,并表明当年平均降雨量超过年平均潜在蒸散量时,土壤会呈现酸化现象[16]。对火山土壤研究发现降雨量与pH变化有相关性,当年降雨量超过1400 mm时,土壤中碱性阳离子和Si损失殆尽,而Al3+仅损失60%,进而使土壤pH快速下降[17]。对近30年中国农田土壤pH时空演变的研究发现,年均降雨量变化是造成pH差异的最主要因素[18]。此外,降雨量的增加往往加剧了氮沉降,进而造成土壤酸化的负面影响。然而,耕层土壤在长期降雨量所引起的淹水与排水条件下,其pH变化会有所不同[19],因此,在前人研究基础之上,本研究认为年降雨量的变化势必对耕层土壤pH变化带来影响。【本研究切入点】目前,四川盆地耕层土壤pH变化研究集中在土壤母质、土壤利用模式、土壤施肥方式等空间变异影响,而该地区长期降雨量对耕层土壤pH时空变化的研究相对较少。因此,以整个四川盆地为研究区域,在大范围内揭示四川耕层土壤pH时空变化特征至关重要。【拟解决的关键问题】本研究通过野外实地采样和收集近年部分土样数据,为揭示40年四川盆地耕层土壤pH时空变化特征提供数据支撑。采用土壤学专业知识的方法(PKB)和地统计方法对比分析,应用常规统计、方差和回归分析等方法,阐明40年四川盆地降雨量对耕层土壤pH变化带来的影响差异和影响程度,为四川盆地土壤酸化治理提供科学理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

四川盆地是我国四大盆地之一,盆地自西向东分为成都平原、川中丘陵和川东平行岭谷[20]。盆地内地表岩石多为紫红色砂岩和页岩,风化形成的紫色土被誉为“中国最肥沃的自然土”[21]。本研究区选定为四川省盆地区域,由于行政区域划分,盆地区域不包含原四川省重庆市。地理坐标为28°10′ ~32°25′ N和101°56′~108°32′ E,人口约7300万,面积1.8×105km2,平均海拔400 m,地貌以平原和丘陵为主,年均温度16~18 ℃,属亚热带季风性湿润气候。四川盆地年降雨量丰富,达1000~1300 mm,但分布不均匀,降雨量集中于6—10月,夜雨占雨量的60%~70%以上。盆地内地势低洼区域排水较差,部分山区泥土流失也较为严重,盆地内有岷江、沱江、嘉陵江、涪江等长江支流。耕层作物以水稻、油菜、玉米、红苕为主,耕层类型包括灌溉水田、旱地、水旱轮作地等。

1.2 样品采集与处理

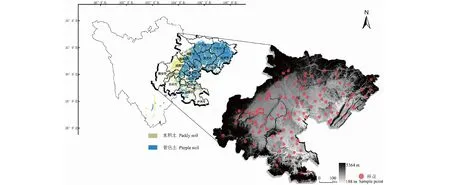

四川盆地耕层土壤以紫色土和水稻土为主,占总耕层土壤面积的77.75%,本研究选择以紫色土和水稻土为研究对象。根据《四川土种志》[22]记录所有的水稻土种与紫色土种的剖面位置信息,于2021年5—10月进行实地采样(图1),计100份(0~20 cm)表层样品,每个采样点按蛇形采样法采集5处,用四分法去除余土后装袋,记录经纬度和样点土地利用方式。

图1 研究区域及采样点分布

考虑到所采集样品偏酸性较多,本研究采用水提pH(中性和碱性样品)和盐提pH(酸性样品)方法,即称取过筛2 mm 的风干土样 10 g,加入25 mL去离子水或浓度为 1 mol/L的KCl溶液,搅拌1 min,静置30 min后用玻璃电极法测定pH。

1.3 数据来源与处理

1980年耕层土壤pH引自《四川土种志》[22],共计100份(0~20 cm)pH数据。由于1980年第二次土壤普查的样点数据没有经纬度信息,难以利用地统计方法进行插值,故本研究采用土壤学专业知识的方法(PKB),即根据土类的剖面信息,找到剖面的位置信息所对应图斑,赋上相应的pH,得到1980年耕层土壤pH分布图,剖面和图斑信息来自《1∶100万中国土壤数据库》[23]。2021年采集土壤数据采用GS+9.0软件进行半方差分析,确定半方差模型和优化参数,后用Arcgis 10.8软件带入上述模型和参数进行普通克里金法插值,得到2021年耕层土壤pH分布图。同上,将2个时期pH相减进行插值,得到耕层土壤pH变化分布图。

1980—2020年四川盆地降雨数据来自资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/Default.aspx),共99个气象站点信息,按坐标位置信息以地级市为单位进行归纳统计,用Arcgis 10.8软件采用反距离权重法进行插值,得到40年来四川盆地降雨量平均分布图。

常规统计分析、方差分析、回归分析均在SPSS 25.0软件中进行。方差分析用于判断降雨量对耕层土壤pH变化是否有显著性差异,回归分析的校正决定系数来判定降雨量对耕层土壤pH变化影响程度。

2 结果与分析

2.1 不同时段耕层土壤pH统计与时空变化分析

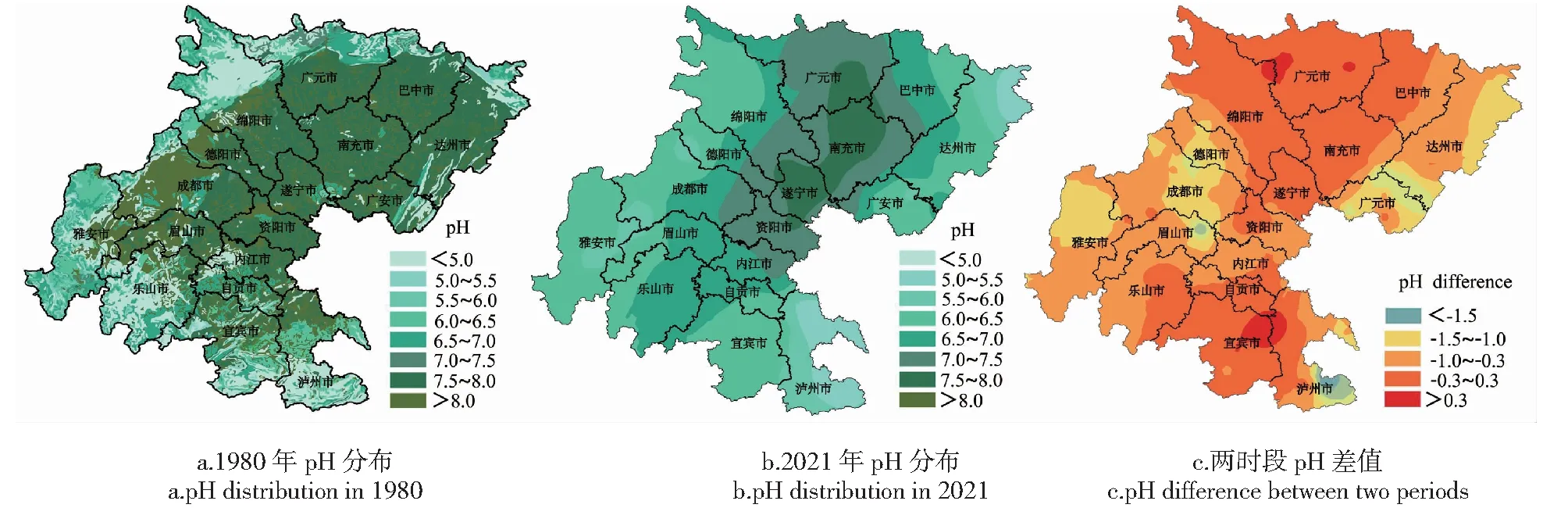

两时段四川盆地耕层土壤酸碱性分布情况为盆地边缘地区多为酸性耕层土壤,中部地区多为碱性耕层土壤,两者过渡地区则多为中性耕层土壤。对比1980年和2021年pH分布图,耕层土壤酸化趋势是由盆地边缘向中部地区逐步收敛,其中在过渡地区耕层土壤酸化较为明显(图2)。

图2 各时段pH分布及pH差值

1980年耕层土壤pH变化范围为4.5~8.6,小于5.0、5.0~5.5、5.5~6.0、6.0~6.5、6.5~7.0、7.0~7.5、大于8.0分别占样本数的5.1%、9.0%、11.5%、6.5%、19.3%、12.8%、39.7%、15.4%,平均值为7.0,中位数为7.3,变异系数为15.4%,属中等程度的空间变异(图2-a)。从正态分布看:偏度为-0.6,峰度为-0.8,呈负偏态分布。2021年耕层土壤pH变化范围为4.2~8.2,小于5.0、5.0~5.5、5.5~6.0、6.0~6.5、6.5~7.0、7.0~7.5、大于8.0分别占样本数的6.1%、8.2%、10.2%、23.5%、16.3%、18.3%、10.2%、2.0%,平均值为6.4,中位数为6.5,变异系数为16.7%,属中等程度的空间变异(图2-b)。从正态分布看:偏度为-0.3,峰度为-0.7,呈负偏态分布。两时段的耕层土壤pH分布都为盆地中部偏北地区较高,盆地边缘地带耕层土壤pH相对较低。对比两时段pH数据,四川盆地耕层土壤pH平均下降0.7,耕层土壤酸化趋势在盆地东北部、东南部和成都平原地区较为明显(图2-c)。

对2021年耕层土壤pH进行半方差分析(表1)得出,指数模型的决定系数最大且残差较小的高斯模型是理想的普通克里金法插值模型。其中块金值为0.66,表明存在着一定采样和其它随机性误差。块基比为58.1%(小于75%),说明研究区耕层pH空间变异受到人为和自然环境双重影响作用。变程为8.6 km,意味着耕层土壤pH空间自相关性较弱,外部环境随机性因素影响较大。这一结果与成都平原测得0~20 cm土壤pH半方差分析结果较为一致[10]。

表1 2021年耕层土壤半方差模型及参数

2.2 四川盆地降雨量统计分析

40年来,四川盆地除了1997年和2006年降雨量低于900 mm,其余年份基本维持在900~1300 mm,其中2020年达到40年来年降雨量峰值(1279 mm),并有继续上升的走势(图3)。通过四川盆地40年平均降雨量分布图看出,盆地各地区降雨量分布不均匀。降雨量较高的地区包括盆地东北部地区和盆地西南部地区,如达州市40年来年平均降雨量达1234 mm(图3)。降雨量较低地区在四川西北部,如绵阳市40年来年平均降雨量仅为942 mm。四川盆地中部地区降雨量也相对较少,如成都市、遂宁市、资阳市北部地区。对比pH差值分布(图2-a)和40年平均年降雨量分布(图4),可以看出降雨量多的地区土壤酸化现象严重,如研究中达州市耕层土壤pH平均下降1.0,高于整个盆地耕层土壤pH下降平均值,而达州市降雨量为四川盆地中最高区域之一。相反,绵阳市年降雨量较少,耕层土壤酸化现象不明显。

图4 40年来四川盆地平均年降雨分布

2.3 降雨量对耕层土壤影响分析

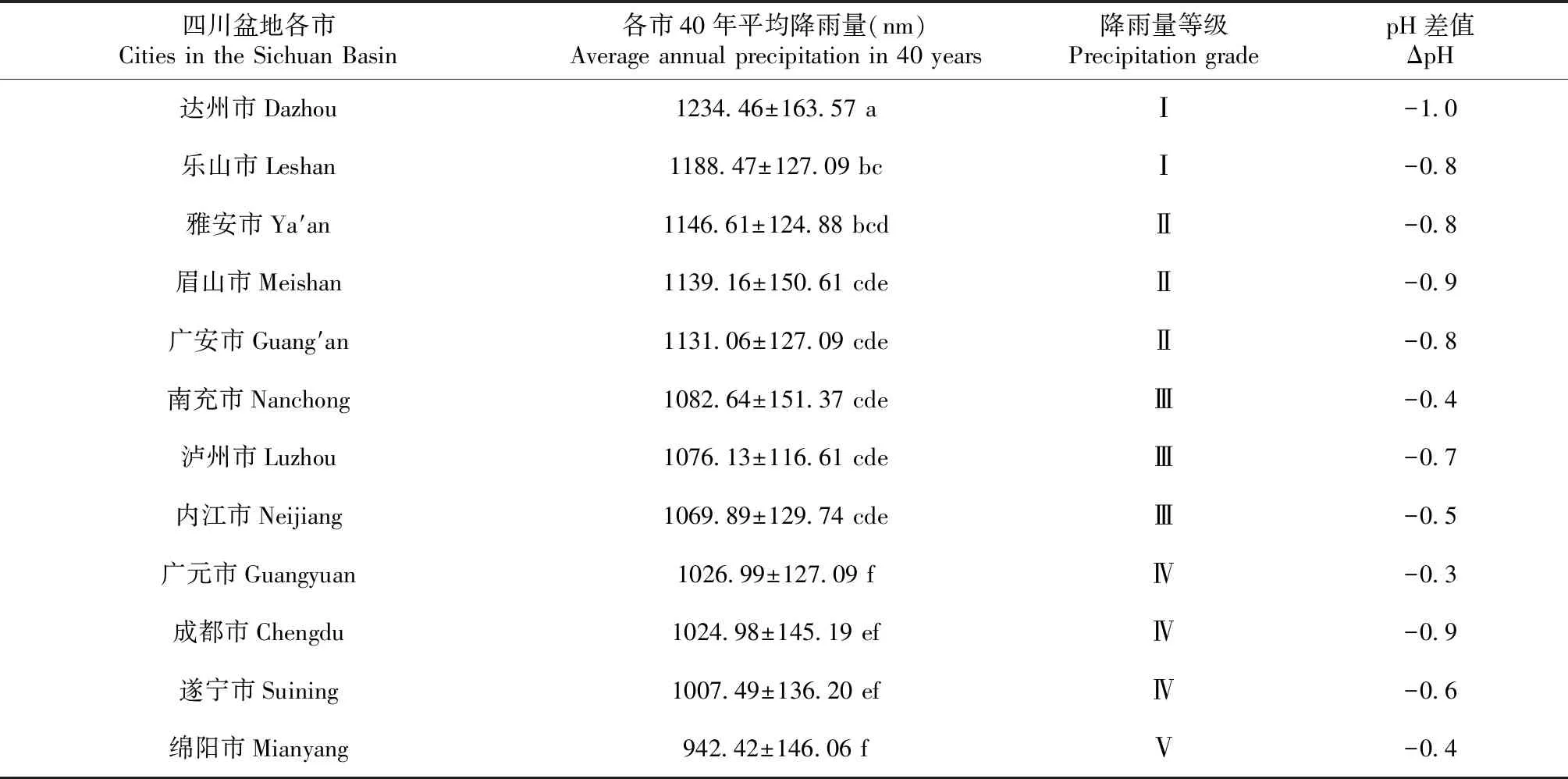

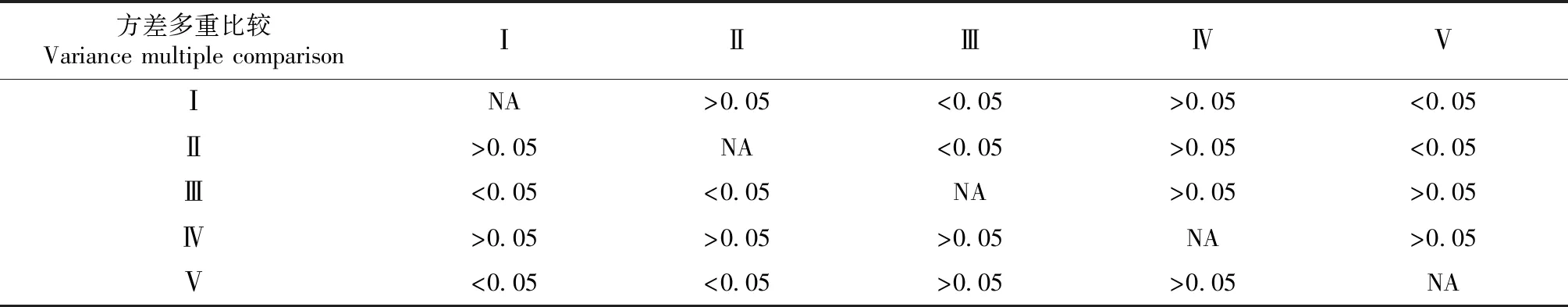

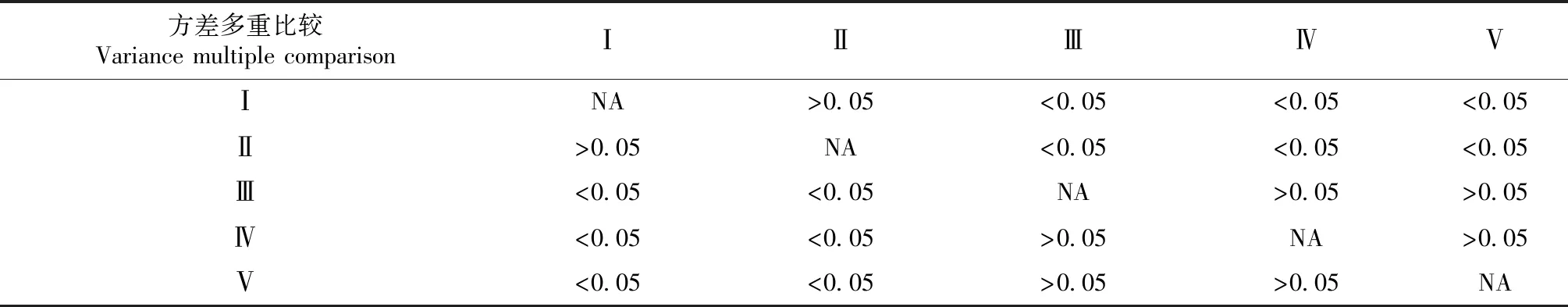

Slessarev等[16]指出尽管其它因素(如:土地利用、母质地形、岩石化学)也可能打破土壤pH平衡,但大范围内环境影响似乎是主导因素。本研究以四川盆地各地级市40年来降雨量来作为影响因素,将2个时段pH差值作为因变量,以此来探讨四川盆地耕层土壤酸化的影响。考虑到方差分析中组内均无差异,本研究将40年年降雨量划分为5个降雨量等级,即1180 mm以上(Ⅰ)、1180~1100 mm(Ⅱ)、1100~1050 mm(Ⅲ)、1000~1050 mm(Ⅳ)、1000 mm以下(Ⅴ),样点数较少的市域不计入统计内(表2)。

表2 降雨量等级划分

方差分析结果(表3)显示,整体而言40年来年降雨量对四川盆地土壤pH酸化有显著影响(P<0.05),但F值偏小,可能由于本次样本数较少造成。盆地内年降雨量较大的地区,耕层土壤酸化更明显,如达州市、雅安市。相反,年雨量较小的地区,耕层土壤酸化不明显,如绵阳市。根据降雨量等级,不同地区年降雨量相差达到100 mm以上时,土壤酸化程度有所不同,如降雨量等级为Ⅰ区域和Ⅲ、Ⅴ区域有显著差异(P<0.05),年降雨相差50 mm内无显著差异,如降雨量等级I区域和Ⅱ区域、Ⅲ区域和Ⅳ区域、Ⅳ和Ⅴ区域。但降雨量等级Ⅳ区域与其它区域无显著差异,其中降雨量等级Ⅳ区域的成都市耕层土壤pH平均下降1.0,这与同Ⅳ区域广元市相比较为特殊。本研究将降雨量等级Ⅳ区域的成都市做为特殊值剔除后,发现降雨量等级Ⅳ区域与Ⅰ、Ⅱ区域有显著差异(表4,P<0.05)。降雨量等级为Ⅲ区域的南充市耕层土壤pH分别下降0.4,比该区域其它市耕层土壤pH下降幅度小,但是对比40年来四川盆地平均年降雨量分布(图4),南充市的部分区域40年来年降雨量相差达到100 mm以上。以降雨量等级划分来看,解释了其降雨量等级为Ⅲ和Ⅴ区域无显著差异。

表3 整体方差分析

表4 剔除特殊地区方差分析

对各地40年年均降雨量和pH时空差值进行回归分析结果(图5-a)表明,40年来降雨量对pH变化有显著影响(P<0.05),整体上随降雨量增多耕层土壤酸化程度越明显。但年降雨量对pH时空变化的解释能力仅为41%,未达到理想的50%以上,这一结果也佐证了方差分析中出现的降雨量等级为Ⅳ区域。同理,将降雨量等级Ⅳ区域的成都市做为特殊值剔除后做回归分析,其年降雨量对pH时空变化的解释能力达到61%,且40年来降雨量对pH变化有极显著影响(P<0.01)(图5-b)。观察40年四川盆地平均年降雨量分布(图4),部分地级市内降雨量相差100 mm以上,可以推测若以县级区域划分,其年降雨量对pH时空变化的解释能力将进一步提高。

a. 整体回归分析;b. 剔除特殊地区回归分析。

3 讨 论

3.1 四川盆地耕层土壤pH变化

3.2 四川盆地降雨量对耕层土壤pH的影响

1980—2020年四川盆地平均年降雨量在900~1300 mm,高于全国大部分的省份。但40年来四川盆地内降雨量分布区域不均匀,降雨量较多集中分布在盆地东北部和西南部的山地边缘地带,这可能与盆地边缘山地相对的热低压与盆地内相对的冷高压所形成的环流有关[31]。40年来四川盆地降雨量分布与此前研究1961—2008年四川省逐日降雨量分布吻合[32]。其中达州市年降雨量达到1234 mm,绵阳市年降雨量仅950 mm。

回归分析表明四川盆地随降雨量的增多,耕层土壤酸化越明显。但是校正决定系数为41%,对其影响pH时空变化解释能力相对较低,分析认为部分地级市区域的降雨量相差较大及特殊的市域影响较大,在剔除这部分影响后其pH时空变化解释能力达到61%。本研究中,研究人员注意到四川盆地内有部分城镇周边耕层土壤pH也呈上升趋势,城镇化建设对原有土体的破坏可能是另一方面造成时空解释能力不高的原因,比如工程中利用盖挖逆作施工方法向周围土体注入大量的Ca物质造成局部地区土壤pH上升。同时,本研究未考虑到降雨蒸散量和耕层施氮量,正如过往研究中所发现当年平均降雨量开始超过年平均潜在蒸散量时,土壤pH会突然从碱性过渡到酸性,降雨量与耕层施氮量之间的相互关系影响着耕层土壤pH变化[7, 16]。但从总体上看,四川盆地降雨量在时空尺度上对土壤酸化有着直接影响。

4 结 论

40年来四川盆地两时期的耕层土壤pH变化范围同属中等程度空间变异,时空上四川盆地耕层土壤pH平均下降0.7。40年来降雨量数据得出降雨量对耕层土壤酸化有显著影响,并随降雨量的增大耕层土壤酸化加剧。当不同市域年平均降雨量超过100 mm时,市域间的耕层土壤酸化程度表现出明显的差异性。盆地内经济发达地区降雨量对其影响不明显,也侧面印证耕层土壤pH在时空变化中降雨量不是唯一的影响因素,城镇化建设带来的负面影响可能是重要原因。但整体而言,四川盆地长时间降雨量的变化影响着耕层土壤酸化时空进程,或许这种时空进程在不同地区、不同时间段有着不同表现。因此,应该长期关注降雨量变化,对土壤酸化治理是一种可参考的选项。当然,本研究仅覆盖了四川盆地典型代表的紫色土种和水稻土种,对结果有一定误差,但整体降雨量对耕层土壤pH影响趋势是肯定的。接下来,有必要继续收集四川盆地县级区域的其它土种数据和相关信息继续完善耕层土壤pH时空变化的插值精度。