多元化交叉学科培养护理人才的实践与效果分析

2023-07-01杨浩琦YANGHaoqi封亚萍FENGYaping

□ 杨浩琦 YANG Hao-qi 封亚萍 FENG Ya-ping

护理专业是一门以维护患者身心健康为导向的应用性学科,随着护理队伍日益壮大,护理人员培养仍处于供不应求状态,且护理人员结构仍有待优化[1-2]。面对行业需求,有必要加强护理专业培养,为社会培育更多的高质量护理人才[3]。目前医学发展逐渐呈现学科交叉与融合态势,多学科协作模式逐渐成为临床诊疗的发展趋势[4-7]。为顺应临床医学的发展,护理专业人才培养模式也应相应转变,以适应临床诊疗需要[8]。目前在职培训中交叉培训是护理专业应用较为广泛的人才培养模式,不仅可以提高护士专业技能水平,也有利于提高护士综合素质,多维度培养护理人才。本研究拟对多元化交叉学科培养模式在护理专业人才培养中的应用及效果进行分析,旨在明确多元化交叉学科培养模式在护理专业人才培养方面的利弊,为进一步完善护理人才培养提供依据。

资料与方法

1.一般资料。选择某三甲医院护理部管理的护士作为研究对象,选取2021 年8 月—2022 年1 月在医院工作的257 名护士为教改前组:其中,男性护士12 名,女性护士245 名;年龄21 ~55 岁,平均年龄41.00±6.00 岁;工作年限1 ~34 年,平均年限4.76±2.53 年;科室分布:儿科23 名,妇产科37 名、急诊医学科59 名、甲乳泌尿外科18 名、血液内科12 名,10 病区17 名,11 病区16 名,13 病区13 名,14 病区24 名,17 病区22 名,19 病区16 名。护士职称层级:N0 级6 名,N1 级34 名,N2 级128 名,N3 级67 名,N4-1 级11 名,护理管理者11 名。职称:护士9 名,护师156 名,主管护师82 名,副主任护师10 名。选取2022 年2月—2022 年8 月在医院工作的261 位护士为教改后组:其中,男性护士13 名,女性护士248 名;年龄21 ~56 岁,平均年龄41.35±6.21 岁;工作年限1 ~35 年,平均年限4.79±2.65 年;科室分布:儿科24 名,妇产科38 名、急诊医学科61 名、甲乳泌尿外科18 名、血液内科12 名,10病区17 名,11 病区16 名,13 病区13 名,14 病区24 名,17 病区22 名,19 病区16 名。护士职称层级:N0 级8 名,N1 级36 名,N2 级128 名,N3 级67 名,N4-1 级11 名,护理管理者11 名。职称:护士11 名,护师158 名,主管护师82 名,副主任护师10 名。两组基线资料对比差异无统计学意义(p>0.05)。

2.方法。组织医院参与全国护理教育改革项目《临床教育护士核心能力培养》、接受2 个月系统护理教育培训的12 名带教老师制定护理多元化交叉学科培养方案。具体操作如下:(1)护理培训需求评估:通过问卷调查,对医院多元化、多学科护理教学需求进行评估,改变传统的分层培训模式,围绕护士八大核心能力培养要求构建不同层级护理人员专业培训方案。(2)培养方案实施:按照不同层级护理人员专业培训方案实施,多元化、多学科护理教学。①引进新的教学培训方法:床边综合能力考核、经典案例、疾病深度学习、各大专题课程的设置、专科工作坊、采用案例的形式考核操作。②改变以往灌输式的教学,培训内容以多学科穿插式教学为主,如心内科护士综合能力考核时,选择一个具体的心肌梗塞患者,对其进行系统性健康评估和护理相关内容考核,内容涉及心脏解剖与生理方面、患者服用心血管药物、常见并发症应急处理以及与患者及家属的沟通等。③开展多学科交叉互动培训。鼓励专科医生和专科护士深入不同科室,参与护理人员的培训授课,依托临床的实际治疗方案开设课程。给予深度的专业临床指导,更好地帮助在职护理人员开展整体护理,提供个性化的术前、术后护理。(3)教学评价:采用柯氏四层次评价法对教学效果进行评估,包括反应、学习、行为、成果四个方面,其中反应即护士满意度;学习评价即护士培训后学习获得程度;行为即护士临床实践中应用程度;成果评价即护士获取的收益。

3.观察指标。(1)教学模式满意度评价:采用调查问卷形式统计与教学方式改进前后的效果,问卷内容包括教学形式(含总体评价、应用效果评价2 个条目)、学习获得(获得效果评价、知识综合能力培养、教学能力培养、科研能力培养、领导管理能力培养、人际交往能力培养、评判性思维能力培养、沟通能力培养、评估和干预能力,9 个条目)两个维度共11 个条目,每个条目设一般、满意、非常满意三个等级,非常满意积2 分,满意积1 分,一般积0 分。教学形式≥2 分视作满意,学习获得≥9 分视作满意。(2)护理考核成绩:评估护士理论知识、实际操作技能、综合成绩。考核采用笔试评估护士理论知识,试卷根据医院和科室每月培训课程内容,由本院护理部带教老师和临床带教老师共同参与制定,满分为百分。采用客观结构化考核护士实际操作技能,包括护理评估、护理计划、健康教育、护理实施4 个考核内容,由护士抽签选择案例,依次完成考核,由全体带教老师和护士长进行评分,并计算其平均分。护士考核综合成绩=(理论知识×0.5+实际操作技能×0.5)×100%。(3)核心能力对比:采用护理工作八大核心能力(N0 ~N4)进行评估,包括知识综合、教学能力、科研创新能力、领导管理能力、人际交往、评判性思维能力、沟通能力、评估和干预能力8 个维度,每个能力培养目标分为N0、N1、N2、N3、N4(N4-1、N4-2)等级,对应评分为0 ~20 分(各等级依次为0、5、10、15、20 分),分数越高表明护士核心能力越强。

4.统计学方法。将数据纳入SPSS 23.0 软件中分析,计量资料组间比较采用独立样本t检验,并以均数±标准差表示,计数资料采用χ2检验,并以率(%)表示,p<0.05为差异有统计学意义。

结果

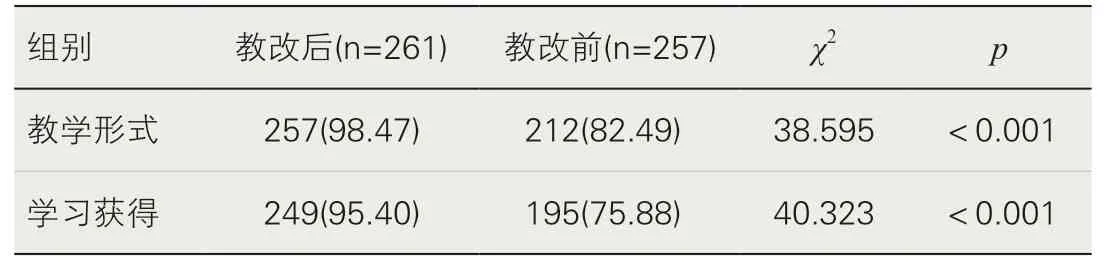

1.两组教学模式满意度评价对比。教改后对教学形式、学习获得效果满意度率(98.47%、95.40%)均高于教改前(82.49%、75.88%)(p<0.05),见表1。

表1 教改前后护士满意度 [n(%)]

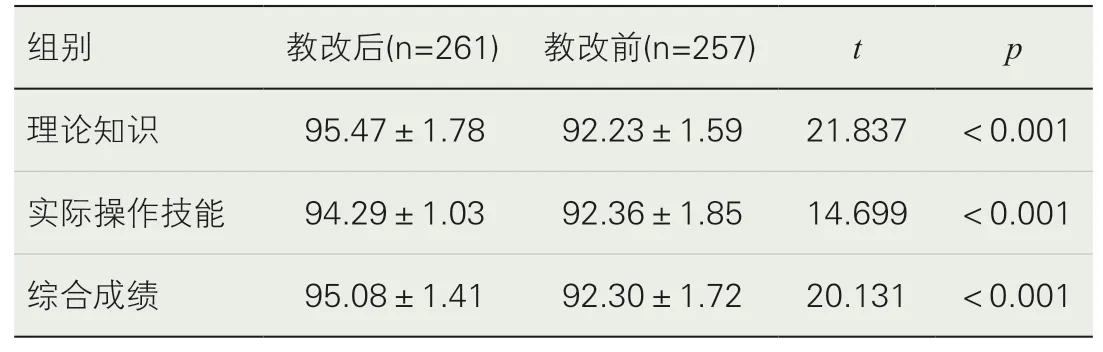

2.两组护理考核成绩对比。教改后考核成绩各维度(理论知识、实际操作技能、综合成绩)评分均高于教改前(p<0.05),见表2。

表2 教改前后护士考核成绩(x±s,分)

3.两组护士核心能力对比。教改后护士核心能力各指标(知识综合、教学能力、科研创新能力、领导管理能力、人际交往、评判性思维能力、沟通能力、评估和干预能力)评分及总评分均高于教改前(p<0.05),见表3。

表3 教改前后护士核心能力分值(x±s,分)

讨论

护理专业不仅需要培养具备基础和临床医学、预防保健等专业知识与技能的护理人才,还需要培养具有人文素养、多学科协助意识、批判性思维等综合性专业人才。护理专业人才需求量较大,而医院护患比例不平衡,护理人员不仅工作负担重,知识结构也有待优化[9-10]。随着社会经济的发展,人民群众对护理人员专业技能和人文素质要求越来越高,护理培训愈发重要[11]。构建多层次、全方位教育培养体系,以更好满足医院诊疗护理服务需要。护理专业人才培养是以岗位胜任力为导向,而患者对护理人才的专业技能、理论知识、人文关怀、职业素养等多元化需求势必推动护理专业培养逐渐向多元化、多学科交叉知识和技能掌握方向发展。

多元化交叉学科人才培养模式是以多学科、跨学科的学科交叉与融合为导向,应用多元化教学策略,构建护理专业人才综合能力培养体系。多学科交叉培养模式具有系统性、多元性、协同创新等特点,有利于培养护士综合服务能力,对多学科知识融会贯通,拓展护理人员知识和技能,不仅可以提高护理专业人才的专业技能与学科素养,还有利于促进跨学科团队合作,巩固医院临床护理组织间伙伴关系,满足社会及患者需求[12-13]。多元化教学模式基于当前课程教学内容及目标,采用多媒体、情景模拟、问题导向等教学方法等的多元化教学策略,实现教学方式、内容、手段多元化,以学生为中心,充分调动学生积极性,达到良好的教学效果。

本研究结果显示,教改后参加培训的护士对教学形式、学习效果的满意度均高于教改前(p<0.05),原因在于培训形式多样,内容涉及多个临床学科,填补了护士的知识空缺,增强了学科与学科之间的联系。多元化教学模式有效改进了传统教学方法存在的问题,通过融入多媒体、情景模拟教学方法,以问题为导向,提高培训护士课堂参与度,调动护理人员学习积极性,继而全面提升学习效果,提高了学员的满意度。多元化交叉学科培养模式中通过整合学科资源,让不同学科理论与实践深度融合,从多角度培养护理人员解决复杂难题的能力。多元化教学模式不仅可以激发护理人员学习兴趣,还有利于培养护理人员综合能力及专业素养,培养护理人员各项核心能力,全面提高专业成绩,整体提高医疗水平。教改后护士理论知识、实际操作技能、综合成绩评分均高于教改前(p<0.05),护士知识综合、教学能力、科研创新能力、领导管理能力、人际交往、评判性思维能力、沟通能力、评估和干预能力及综合核心能力也高于教改前(p<0.05)。其原因在于多元化交叉学科培养模式可以打破学科界限,有利于护理人员拓展知识面,形成系统化整体知识,同时培养护理人员的综合能力。

综上所述,护理专业人才培养应用多元化交叉学科培养模式效果显著,可显著提高护士对教学模式评价满意度,提高各项考核成绩以及护理专业核心能力,值得临床推广。