基于希望感提升的心理护理在2 型糖尿病患者中的应用

2023-07-01张琳

张琳

2 型糖尿病具有较高的发病率,尤其是在中老年群体中患病率更高[1]。有报道[2]显示,2021 年成人糖尿病全球患病数达5.37 亿,与2019 年相比增幅达16%。糖尿病的发病除了受到肥胖、饮食、遗传等因素影响外,与个体的社会心理也具有密切的关系,且患者患病后又会反过来影响其社会心理状况[3]。有研究[4]提示,通过心理护理,能提高患者的幸福感、改善疾病治疗效果。希望感来源于积极心理学领域,是其中的核心研究热点,Snyder的希望理论认为,希望主要是由目标、动力思维和路径思维组成,希望感的提升能够让患者树立更高的疾病治疗信心,培养应对疾病的能力,最终有利于促进疾病的改善[5]。目前临床中关于希望感提升的干预模式应用报道较少,在糖尿病患者中还尚未出现明确的应用和报道。基于此,本次研究实施了基于希望感提升的心理护理措施,并将其应用于2型糖尿病患者护理中,旨在探究其具体应用效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以西安国际医学中心医院心身医学科在2020年3 月—2021 年12 月治疗的2 型糖尿病患者300例为研究对象,按照组间基本特征具有可比性的原则分为观察组与对照组,每组150 例,对照组中男82 例,女68 例;平均年龄61.23±5.41 岁;平均病程8.69±2.26 年;平均空腹血糖为8.46±1.19 mmol/L。观察组中男85 例,女65 例;平均年龄60.79±5.36 岁;平均病程8.74±2.31 年;平均空腹血糖为8.53±1.23 mmol/L。两组以上资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

本次研究符合《赫尔辛基宣言》的要求,遵循医学伦理原则,即知情原则和保密原则,且经我院伦理委员会批准同意,入选患者和家属均签署研究知情同意书。

1.2 纳入与排除条件

1.2.1 纳入条件 ①参照临床相关指南[6],入选患者均明确诊断为2 型糖尿病,按照临床指南进行规范治疗;②意识清楚,小学及以上文化程度,能够配合研究干预;③病历资料完整;④年龄在35~75周岁;⑤基本状况良好,卡氏功能状态量表(KPS)评分>70 分;⑥患者意识清楚。

1.2.2 排除条件 ①合并有其他严重内外科疾病,如重要脏器功能障碍、全身感染、终末期疾病等;②中途失访者;③依从性极差或明确拒绝参与研究者;④合并有严重的精神心理、认知语言和视听障碍等导致无法配合研究者;⑤同时合并其他可能影响本研究客观性、持续性的器质性病变、慢性病变者。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组 进行疾病常规护理,包括讲解各种药物的用法用量和注意事项;观察患者疾病临床症状的改善情况;定时监测空腹血糖;加强对患者低血糖、糖尿病足、血管病变等并发症发生风险的监测和防控;出院前嘱咐患者坚持遵医嘱服药,指导其严格掌握胰岛素针使用方法,提醒定期复诊。

1.3.2 观察组 在常规护理基础上开展基于希望感提升的心理护理,具体如下。

1.3.2.1 灌输希望,树立目标

(1)纠正不合理目标:组织开展1 次“糖尿病健康知识大讲堂”,向患者和家属全面讲解糖尿病的相关知识,让患者领悟自己在疾病治疗、治疗目标和期望中存在哪些不切实际或操之过急的想法,从而改变这些错误想法。

(2)提高治疗信心:向患者和家属反复强调糖尿病的最终治疗目标是控制血糖,防止并发症和降低其风险,提高生活质量;说明积极配合综合治疗对延缓病程和改善预后的重要意义。护士通过向患者介绍治疗成功病例,让患者意识到疾病虽然不能彻底完全治愈,但可以通过积极防控治疗来维持患者良好的生活状态,以此来提高治疗信心。

(3)制订可行性目标:与患者进行一对一访谈,针对综合治疗中健康教育、饮食治疗、运动锻炼、药物干预、自我监测和心理疏导,以及血糖控制和不良生活习惯的改变,评估并掌握患者目前在这8方面的现状和期望,如在“健康教育”方面,从疾病基本知识、临床症状、相关并发症、药物种类、用药管理、胰岛素使用、饮食调整、运动方案、自我监测、心理调节等各个方面还存在哪些认知上的不足,期望在1 周内能够完全掌握哪些方面的知识等。护士与患者和家属共同协商,列出“现状及其与最终目标的差距,每周和每月预期缩小的差距,缩小差距的具体改进措施等”,以此逐一将各个方面的最终目标细化。

1.3.2.2 提高路径思维和动力思维

(1)回顾成功经验:发展积极思维,每周组织开展1 次病友交流会,鼓励每位患者主动讲述自己在糖尿病自我管理中的成功经验和故事,讲述是通过何种方法或者如何调整心态来努力摆脱疾病困境的,以及在摆脱疾病困境后产生的胜任感和能力感。若患者没有成功经验,则鼓励其思考和讲述疾病日常生活管理中存在的积极因素,通过成功经验的分享交流来促使患者把疾病注意力转移到积极方面。

(2)寻找替代方法:定期评估患者目标达成情况,在目标实现受阻时,护士与患者深入交流,分析目标受阻的可能原因,了解患者期望寻求达成目标的解决方法。针对希望,加深患者认知,学习并强化自我护理技能,护士应耐心向其讲解,让患者相信积极配合治疗、加强自我管理就能够得到良好的预后。针对期望得到家人、病友、医护人员等他人帮助和支持的患者,护士应明确其想要的帮助内容,将有相同问题的病友组成“病友互助小组”,互相提供经验和心理支持,同时与患者家属加强沟通,鼓励家属积极参与患者疾病管理,满足其生活和情感需求,为患者创造一个良好的疾病管理、生活、心理环境。

1.4 观察指标及评价标准

于基于希望感提升的心理干预前(入院时)和干预后(出院前)评估患者以下指标。

(1)不良情绪:采用焦虑自评量表(SAS)[7]和抑郁自评量表(SDS)[8]评估患者焦虑、抑郁情绪。SAS 量表和SDS 量表均各含有20 个条目,每个条目采用4 级评分(1~4 分),SAS 评分>50 分表明患者存在焦虑,SDS 评分>53 分表明患者存在抑郁情绪,且评分越高,提示患者焦虑、抑郁情绪越严重。

(2)希望水平:研究人员选用Herth 希望水平量表(HHI)[9]评估患者疾病希望水平,该量表包括积极态度、积极行动和与他人亲密关系3 个维度,每个维度有4 个条目,共12 个条目,每个条目计1~4 分,得分越高,表明患者希望水平越高。

(3)自我效能:采用慢性病自我效能量表(CDSES)[10]调查患者自我效能感水平。该量表包括自我管理(11 个条目),一般自我效能(5 个条目),达成结果(5 个条目)和应对问题(12 个条目)4 个维度,共33 个条目,每个条目从“完全没信心”至“完全有信心”计1~10 分,各维度最终得分以该维度所有条目总得分除以条目数,得分越高,表明患者自我效能感水平越高。

1.5 数据分析方法

采用SPSS 22.0 软件进行统计分析,计量资料以“均数±标准差”表示,方差齐时组间均数比较采用t检验,方差不齐时采用t’检验。P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

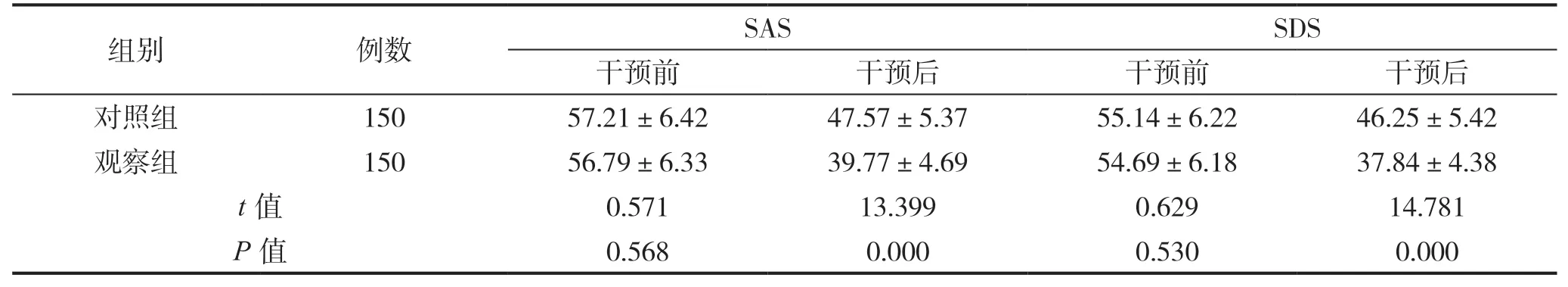

2.1 干预前后两组患者不良情绪评分比较

干预前,两组SAS 和SDS 评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组SAS 和SDS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 干预前后两组患者不良情绪评分比较(分)

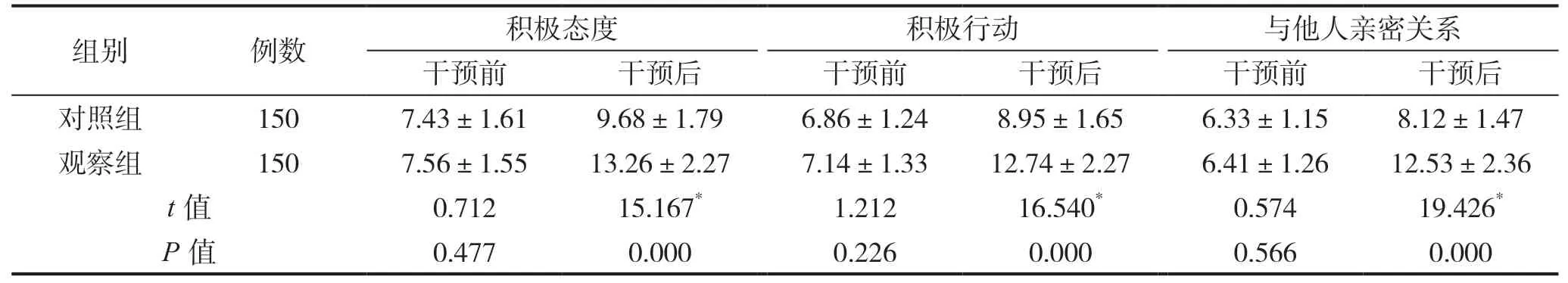

2.2 干预前后两组患者希望水平评分比较

干预前,两组患者希望水平各维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组积极态度、积极行动、与他人亲密关系分数高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 干预前后两组患者希望水平评分比较(分)

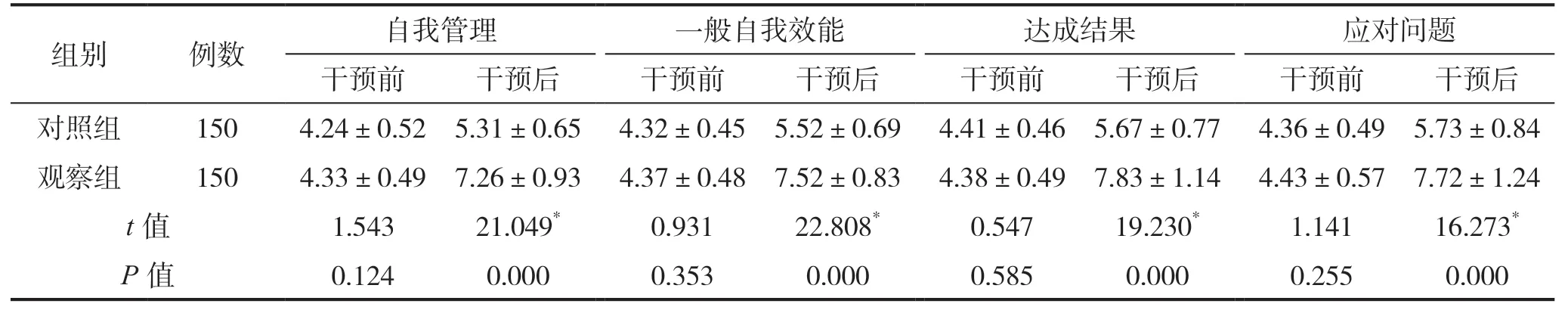

2.3 干预前后两组患者自我效能情况

干预前,两组患者自我效能各维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组自我管理、一般自我效能、达成结果、应对问题评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 干预前后两组患者自我效能评分比较(分)

3 讨论

糖尿病是一种内分泌紊乱性疾病,由胰岛素分泌缺陷导致,主要患者群为老年人,口渴、易饿和多尿以及体质量下降是典型临床表现,可能与不良饮食习惯以及遗传易感有关。由于老年人免疫力低下,患糖尿病后极易引发各种并发症,且该病具有病程长及不能有效治愈等特点,严重影响了患者的工作和生活,容易引发焦虑、抑郁情绪,进而影响治疗依从性和恢复进程。因此,在对糖尿病患者进行常规治疗的同时,给予科学有效的护理措施也具有重要意义。希望感作为心理学研究的新领域,属积极心理品质类别,患者希望感的提升更利于其建立战胜病魔的信心和勇气,帮助改善预后。

3.1 基于希望感提升的心理护理可减轻糖尿病患者的不良情绪

本研究结果显示,观察组经过干预后其SAS、SDS 评分均低于对照组,表明基于希望感提升的心理护理可减轻糖尿病患者的不良情绪。李梦凡等[11]对201 例糖尿病患者调查显示,有93 例患者存在焦虑、抑郁情绪,占比46.27%,可见糖尿病患者心理状态普遍较差。而张兰等[12]研究指出,在糖尿病患者治疗过程中进行有效的心理干预,不仅能够提高疗效,还能够大大改善焦虑、抑郁情绪。本次研究基于提升希望感对糖尿病患者进行心理干预,以希望理论和希望疗法为理论依据,通过灌输希望,树立目标,提高路径思维和动力思维2 大心理护理,纠正错误认知、不合理信念和对疾病治疗的不恰当期望,再帮助患者制订切实可行的疾病治疗改善目标,进而能够有效改善负面情绪,尤其是针对一些对疾病存在错误认知、迫切希望疾病治愈、无法接受和认知疾病、具有反复性和见效慢等特性的患者,以及遇到疾病反复就出现较大情绪波动的患者,通过灌输科学正确的认知和积极向上的思想,极有利于消除患者的负性情绪体验,促进其情绪的积极改变[13]。王挺等[14]在对39 例糖尿病患者的护理中融入提升希望感的心理护理,结果发现,实验组焦虑、抑郁情绪评分低于对照组,提示,提升希望感的心理护理能改善消极情绪。崔琼等[15]在对脑梗死介入治疗患者中应用提升希望感的心理护理措施,也同样收到良好效果,提示,提升希望感的心理干预改善了脑梗死介入治疗患者的负性情绪。对于本文研究均具有佐证意义。

3.2 基于希望感提升的心理护理可提高糖尿病患者的希望水平

本次研究结果显示,观察组经过干预后其希望感评分高于对照组,表明基于希望感提升的心理护理可提高糖尿病患者的希望水平,这一结果与张丽等[16]的类似研究结果一致,该学者在对鼻咽癌患者的护理中开展了提升希望感的心理护理,结果显示,患者的负性情绪得到了改善,希望水平得到了极大提升。该学者在其研究中指出,希望感是一种积极的心理品质,能够帮助对生活和疾病失去希望的患者重新建立积极合理的生活和疾病目标。本次研究开展提升希望感的心理护理,首先纠正了患者的不合理想法和不切实际的目标,引导患者树立正确的疾病信念,护士根据个体化差异针对疾病的各个方面制订出合理目标,然后通过回顾成功经验,发展积极思维,寻求替代方法等干预手段来帮助患者在目标达成的过程中追求更多的积极体验,让患者认识到只要通过努力,就能够促进目标达成,收获成功体验。

本次研究基于希望感提升护理策略是通过目标设定的方式来提高患者希望水平,侧重于对患者灌输希望,树立目标,在提升患者治疗信心的基础上,为患者制订可行性目标,并指导、督促患者首先实现这些目标,并在此过程中进一步提升了患者的希望水平。李燕江等[17]研究认为,提升希望感的护理干预能够提高2 型糖尿病合并冠心病患者希望水平,并同时能够改善患者不良情绪。彭春梅等[18]对收治的2 型糖尿病患者60 例实施了希望疗法干预,最终提示能改善患者希望水平。对于本文研究均具有佐证意义。

3.3 基于希望感提升的心理护理可提高糖尿病患者的自我效能

自我效能是个体对自我行为能否达成或达到何种程度的认知和评价[19]。本次研究结果显示,观察组经过干预后其自我效能各维度评分均高于对照组,表明基于希望感提升的心理护理可提高糖尿病患者的自我效能,这一结果与仇蓉等[20]的类似研究结果一致。该学者在对某类癌症患者护理中实施了希望疗法,结果显示,干预后患者的自我效能感得到了极大提升,这主要是因为在希望疗法的开展过程中,通过情绪的转变和希望感的提升,以及在与医护人员、家属、病友的交流沟通过程中,发挥了强大的支持作用。

本次研究中通过帮助患者学习疾病管理知识和方法,让患者充分认知疾病,正确面对疾病,科学管理疾病,最终促使患者认知、态度和行为的积极改变,促进疾病的改善,自我效能也会得到提升。自我效能的信念决定了人们如何感受、如何思考、如何自我激励以及如何行为,可见,患者自我效能感的提升与患者信念密切相关。本次研究正是通过增强患者信念的方式提升了糖尿病患者的自我效能感体验,对患者信念的提升是通过提高路径思维和动力思维的方式来实现的。对糖尿病患者采取回顾成功经验的方式来发展积极思维,寻找替代方法的方式来促成动力思维,进而改变了思维方式,消除了错误信念,帮助患者树立了正确、积极的信念感,从而提升了其自我效能感。

综上所述,对糖尿病患者实施基于希望感提升的心理干预,可有效减轻不良情绪,提高希望水平与自我效能感。同时,本研究尚有一些不足,研究开展的时间、经费、人力资源以及样本量和样本量来源均具有一定局限性,因此其研究结果还需要在日后研究中进行大样本、大范围的深入探讨。