选择性非接触式射频设备结合中医针刺治疗腹型肥胖的临床疗效观察

2023-06-30施银银蔡宏

施银银,李 贞,蔡宏

(空军特色医学中心皮肤激光医学中心,北京,100142)

近十几年来,中国超重及肥胖的患病率逐年增加,肥胖的发生是长期多因素综合作用的结果,虽发病率高,远期危害大,但对患者造成的影响具有滞后性且其影响并不像其他疾病那样痛苦,因而很难引起广大患者重视及时干预,坚持治疗恢复健康后并能长期保持健康体型的就更少了,因而寻求简捷易行、安全性好且易于坚持的减脂塑形方案是广大医者的共同目标。目前,西医肥胖症的治疗方式分主要是手术、药物、生活方式干预、运动疗法等[1],胃切除、抽脂手术以及药物在减重塑形方面临床应用广泛,但手术风险、副作用及长恢复期等使得患者对非手术疗法需求逐渐增多。近年来许多方法应用于减少脂肪,市场由“有创疗法”向“非侵入疗法”逐渐发展,各种光电技术应运而生,其中射频设备被广泛运用于临床,动物实验表明[2],射频作用后脂肪组织里的细胞凋亡指数明显增加,脂肪细胞分解并代谢排除,从而减少脂肪细胞的数量[3],因此射频治疗后身体塑形较为直观且疗效长久,但是脂肪分解代谢受很多因素影响,例如体质、基础代谢、营养状态等,其最终效果差异较大。中医针刺减肥是当今“绿色减肥”的热点,具有简便、经济、有效、无毒副作用及不良反应等优点,受到广大肥胖患者的欢迎,但存在治疗次数多,治疗周期长,见效较慢等不足。本研究将无创射频设备及中医针刺结合,观察两种疗法能否取长补短相互促进从而提高疗效,能否为临床提供新的有效的治疗方案,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取符合入选标准的腹型肥胖患者30例,按照随机数字表法分为观察组和对照组(射频组)及对照组(针刺组),每组10例。观察组包括射频设备结合中医针刺治疗,所有患者签署知情同意书。

1.2 诊断标准

西医诊断标准 符合单纯性肥胖,其中腹型肥胖(中国人群)指腰围男性 ≥85cm,女性腰围≥80 cm的患者[4];

1.3 入选标准

(1)有肥胖的典型症状,符合本课题腹型肥胖标准的患者;(2)年龄在18-60周岁者(包括18岁及60岁),男女不限;(3)在本课题治疗前三月未采取其它治疗方法;(4)自愿签署知情同意书,并承诺在研究期间配合研究要求的患者。

1.4 排除标准

(1)继发性肥胖,如内分泌系统疾病、或因激素导致肥胖者;(2)年龄18岁以下或60岁以上;(3)近3个月内接受过其他任何方法减肥治疗者或正在参加其他临床试验者;(4)有酒精、金属过敏史者;患有严重的心、脑、肝肾等器质性疾病以及凝血机制差或有出血倾向患者;(5)依从性可能不好者,如严重畏惧针刺;(6)神经、精神疾病患者;怀孕、哺乳期或者在计划怀孕者;(7)主观减肥意愿不强烈者、不能坚持完成所有治疗及随访者;(8)治疗区域有瘢痕或者皮肤疾病者及体内存在金属置入物者。

1.5 剔除标准

(1)因自身主观或客观的一些原因,在疗程未结束之前自行退出试验者;(2)不配合治疗,经沟通劝说无用的患者,或因某种原因不能继续配合治疗者;(3)资料搜集不完整,影响疗效评价者;(4)治疗期间未告知情况,擅自使用减肥药或其他药物治疗,或同时接受其他治疗方法者;

1.6 终止研究标准

(1)治疗期间突然患上某些危急重症且需要住院治疗的患者;(2)治疗期间发生严重不良反应或并发症患者;(3)或治疗期间发生特殊生理变化,如怀孕等不宜继续治疗者;(4)受试者依从性欠佳,不能按照治疗要求执行相关规定治疗,影响治疗方法有效性评价者;

1.7 治疗方法

射频治疗:本研究将使用BTL Vanquish(BTL-6000,国食药监械(进)字2013第2253301号)腹部治疗头针对腹型肥胖患者进行治疗,功率设置为200W,每次治疗45分钟,每周一次,连续8次。

针刺治疗:参考全国高等中医药院校规划教材《针灸学》(石学敏主编)等相关章节以及同类型临床研究结果等治疗方案[5],其中主穴:曲池、天枢、中脘、阴陵泉、丰隆、太冲。随证配穴:脾虚湿阻加足三里、阴陵泉;胃肠湿热加阴陵泉、内庭、曲池;肝郁气滞加阳陵泉、太冲、合谷;脾肾阳虚加太溪;阴虚内热加太冲、合谷、三阴交。选用一次性使用无菌针灸针,批号为苏食药监械生产许20010020号,型号为0.25*25mm或0.30*40mm,平补平泻,每次留针30分钟,一周三次,连续八周。

射频治疗组仅进行射频治疗,针刺治疗组仅进行针刺治疗,联合治疗组患者先进行射频治疗,移除设备后检查治疗区无红肿水泡等不良反应,随后进行针刺治疗一次,隔日及次隔日分别进行两次针刺治疗。每组患者均给予健康教育,根据患者不同情况,建议适当运动,可选择游泳、慢跑、散步等有氧运动,建议每周至运动3次,每次40分钟以上。嘱咐患者健康饮食,忌烟酒,忌暴饮暴食等。

1.8 观察指标

主要疗效指标为患者体腰围,次要疗效指标为体脂肪率及体重,血液指标总胆固醇(TC)及甘油三酯(TG)。所有测量方法根据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》的相关规定,治疗期间统一所有测量仪器。

1.9 疗效评定

以腰围为主要疗效指标,体重、体脂肪率为次要疗效指标,参照1997年全国中西医结合肥胖病研究学术会议制订的《单纯性肥胖病诊断及疗效评定标准》[6]:

(1)临床痊愈:体重下降到正范围或超重范围,男性腰围<85cm,女性腰围<80cm,F%男性<25%,女性<30%,(2)显效:体重下降≥5kg,腰围减少≥5cm,F%下降≥5。(3)有效:5kg>体重下降≥2kg,3cm≤腰围减少<5cm,3≤ F%下降<5。(4)无效;体重下降<2kg,腰围减少<3cm,F%下降<3。

1.10 统计学方法

本研究计量资料采用均数±标准差来表示,组间比较在呈正态分布并且方差齐性时采用方差分析,如不呈正态分布则采用秩和检验;组内比较时,呈正态分布并且方差齐性时采用配对t检验,不呈正态分布时则采用秩和检验。所有试验数据都通过统计软件SPSSPRO来统计分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 观察组A(设备结合针刺组)、对照组B(射频组)、对照组C(针灸组)

各组治疗前相关指标对比见表1,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

表1 三组患者治疗前年龄、病程、体重、腰围、体脂肪率及血脂比较

2.2 各组(组内)

治疗前后体各指标对比见表2表3表4。各组体重、腰围及体脂肪率治疗前后P<0.05,具有统计学差异,各组治疗前后TC/TG对比,观察组及针灸组P<0.05,具有明显差异,射频组P>0.05,无明显差异。

表2 观察组治疗前后各指标比较(n=30,x±s,mmol/l )

表3 射频组治疗前后比较(n=30,x±s,mmol/l )

表4 针灸组治疗前后比较(n=30,x±s,mmol/l )

2.3 三组治疗后疗效对比

见表5,观察组有效率高于对照组,但整体有效率无明显差异(X²=3.36,P=0.186,P>0.05),显效率有明显差异(X²=9.66,P=0.008,P<0.05)

表5 各组有效率对比

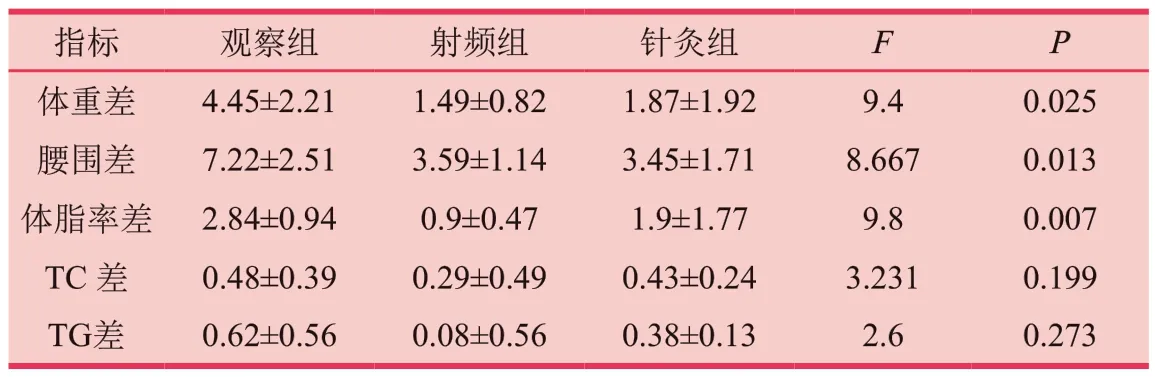

2.4 各组(组间)

治疗后各指标差值对比,见表6,各组治疗后体重腰围及体脂肪率差值有明显差异(P<0.05),观察组体重腰围及体脂肪率下降幅度优于对照组。各组治疗后血脂差值无明显差异(P>0.05)。

表6 各组治疗前后各指标下降幅度对比(n=30,x±s,mmol/l )

2.5 三组体重、腰围及体脂肪率差值的多重比较见表7、表8、表9.

表7 三组体重差值多重比较(n=30,±s )

表7 三组体重差值多重比较(n=30,±s )

表8 三组腰围差值多重比较(n=30,±s )

表8 三组腰围差值多重比较(n=30,±s )

表9 三组体脂率差值多重比较(n=30,±s )

表9 三组体脂率差值多重比较(n=30,±s )

多重比较采用Nemenyi两两比较差异性,结果显示:基于配对观察组和射频组,显著性P值为0.037,水平上呈现显著性,因此观察组和射频组体重差值之间存在显著性差异。基于配对观察组和针灸组、射频组和针灸组显著性P值均>0.05,水平上呈现不显著性,因此观察组和针灸组、射频组和针灸组体重差值之间不存在显著性差异。

事后多重比较采用Nemenyi两两比较差异性,结果显示:基于配对观察组和射频组、观察组和针灸组显著性P值均<0.05,水平上呈现显著性,因此观察组和射频组、观察组和针灸组腰围差之间存在显著性差异。基于配对射频组和针灸组,显著性P值为0.900,水平上呈现不显著性,因此射频组和针灸组腰围差之间不存在显著性差异。

事后多重比较采用Nemenyi两两比较差异性,结果显示:基于配对观察组和射频组,显著性P值为0.005,水平上呈现显著性,因此观察组和射频组体脂差之间存在显著性差异。基于配对观察组和针灸组、射频组和针灸组显著性P值均>0.05水平上呈现不显著性,因此体射频组和针灸组体脂差之间不存在显著性差异。

2.6 典型案例(观察组)

患者女,39岁,身高165cm,病程9年,患者长期饮食不规律,喜食面食甜食,工作压力大,经常熬夜,形体肥胖,精神尚可,自觉肢体困重,食欲旺,不喜饮水,睡眠质量较差,二便可,舌淡胖,苔白腻,脉沉缓,中医诊断肥胖症,脾肾阳虚型,西医诊断肥胖,高脂血症,患者治疗前体重82.5kg,腰围104.5cm,体脂率42.9%,TC5.78mmol/l,TG2.32mmol/l。射频联合针灸治疗,射频一周一次,针灸一周三次,连续八周,治疗后体重77kg,腰围94.8cm,体脂率37.8%,TC 4.63mmol/l,TG 1.21mmol/l,体重减少5.5kg,腰围减少9.7cm,体脂率下降5.1%,TC、TG均下降到正常水平,疗效显著,患者自诉食欲减退,睡眠质量好转,自觉体轻,效果满意,见图1。

图1 典型案例患者治疗前后的正侧面比较

3 讨论

研究发现,肥胖症是多因素共同作用的结果,其中包括生理遗传、社会环境,年龄,心理,生活作息及运动习惯以及脂肪组织特征等[7-8],肥胖的核心环节在于人体摄入的热量多于消耗的热量时,多余热量以脂肪的形式存于体内,造成脂肪细胞的过度分化与体积的增大,生成了过多功能失调的脂肪细胞,内脏脂肪增加和皮下脂肪增加均会导致腹部围度增大,从而形成以腰腹部围度增大为主要表现的腹型肥胖,由此可见,腹型肥胖治疗的关键在于减小脂肪细胞体积和(或)减少脂肪细胞数量,从而减少腰围。笔者使用选择性非接触式射频设备(BTL Vanquish征服,英国BTL公司),其腹部治疗手具(68cm×19cm)可通过快速变焦的电磁场发射能量,大面积作用用于腹部组织,组织穿透深度可达10~15mm,且选择性作用于皮下脂肪组织中大量电偶极,使其产生震运动引起脂肪组织升温,局部脂肪组织温度可达42-45℃,30~45分钟持续加热,可加速局部血液循环,减少代谢产物堆积,脂肪酶活性增强,促进脂肪分解,射频能量作用于腹部,通过生物热作用引起真皮纤维隔收紧,随后启动了创伤后的炎性反应,包括成纤维细胞的增生、胶原蛋白的明显增加,从而达到紧致塑形的效果[9-10]。

中医关于肥胖症的认识[11],其病因病机主要是饮食不节、久坐久卧等导致阳气虚少,津液运行不畅,聚而生痰,从而引起肥胖;主要病位在脾,与肺、肝、肾密切相关。中医中药对肥胖症患者有独特的疗效,常用的治疗方案有针灸、穴位埋线、拔罐等,据报道中医针刺是一种具有平衡阴阳调理脏腑运行气血疏通经络等作用的“内病外治”的医术。针灸对消化系统具有很好的调节作用,明显改善胃运动不足,可双向调节胃酸分泌,增加肠道蠕动,加速排空,并能明显改变肠道对水分的吸收;同时针灸对大脑中枢也有调节作用,能够降低食欲,从而减少摄人。有研究表明,针刺能逆转肥胖小鼠脂肪、肝脏等组织形态学异常,改善腹腔内脏脂肪的异位沉积等,揭示针刺可从多方面控制肥胖的发生发展[12]。

从本次研究的结果来看,三组体重腰围及体脂肪率治疗后与治疗前均有差异,说明三组治疗均可降低腹型肥胖患者体重腰围及体脂肪率,三组间血脂治疗前后观察组及针灸组有明显差异,射频组无明显差异,说明观察组及针灸组均可有效降低腹型肥胖患者的总胆固醇及甘油三酯,射频治疗对腹型肥胖患者血脂改善无统计学意义。三组治疗方法对腹型肥胖患者均有效,观察组有效率高于射频组及针灸组,但整体有效率无明显差异。三组显效率有明显差异,且观察组优于对照组。三组治疗前后体重、腰围及体脂肪率差值对比有显著差异,且腰围差值观察组优于射频组及针灸组。由此可见联合治疗在降低腹型肥胖患者腰围上具有一定优势。分析可能原因在于现代医学认为脂肪合成的关键在于机体能量摄入大于消耗,而机体的基因、体质、生活习惯、生活环境、社会环境、神经内分泌系统、肠道菌群等差异均会影响脂肪合成与代谢[13],即使使用仪器破坏相同的数量的脂肪细胞,脂肪细胞内甘油三酯外流后未被机体代谢则会被重新吸收储存,影响最终效果,从中医理论来看,上述影响因素均涉及体质、脏腑功能及气血津液状态的不同,中医针刺整体调理体质调整脏腑气血功能等疗效已获得广泛认可,且联合治疗时射频设备可较为快速减少腰围,增强患者信心,提高依从性,有利于坚持治疗。一周三次针刺,留针30分钟,可给予医生充足时间与患者沟通,全面了解患者饮食作息精神状态等各方面状态,给予相应的科学的健康教育及指导,因人因时制宜,利于患者养成良好的生活习惯,益于减脂效果的长期保持。因而射频联合针刺可以取长补短相互促进从而提高疗效。

4 问题及展望

1.样本量较小,缺少大样本多中心试验,缺少更精确的生化及测量指标。需进一步研究得出科学的研究结果,临床推广使用才更具说服力;2.针灸治疗的作用机制尚不明确,射频溶脂联合针灸又会何影响机体代谢还需进一步深入研究,探究如何最大限度发扬针灸特色又能与现代医学治疗手段相结合,为肥胖症提供更高效的治疗方案;3.中医肥胖症的病机、证型、治疗仍没有准确统一的标准,医者经验患者体质等均会影响疗效,且患者饮食运动等的影响因素较多,缺乏质量控制,如何提高可行性及可信度需进一步研究4.肥胖复发率较高,缺少长期效果观察随访,如何长期保持疗效以及降低复发性等还需要更多相关研究。