中国农业转移人口社会分层研究

2023-06-29齐明珠王亚

齐明珠 王亚

摘 要:21世纪以来,中国农业转移人口规模快速增长,社会经济状况逐渐分化,阶层结构由较为单一走向多元。利用2018年中国流动人口动态监测调查数据,将制度性因素纳入农业转移人口社会分层框架,探究中国农业转移人口社会分层过程及动因,并构建标准化的分层指数。结果表明:在市场性因素的基础上,将制度性因素维度纳入分层框架,更适合中国语境,可更综合反映中国社会治理结构下的农业转移人口社会经济状况;农业转移人口社会分层重心靠下,呈“士”字形结构,底部出现收缩特征,而此前相关研究均认为社会分层底部人数最多;农业转移人口可划分为特征鲜明的四大阶层,制度性因素在区隔三个技能阶层中起到重要作用;纵向追踪,2012—2018年间农业转移人口社会经济状况显著提升;横向分城市类型比较,三类城市农业转移人口分层结构呈现阶梯式,其中超大城市分层结构最为健康,这种差异是在宏观城市因素和微观个体因素共同作用下形成的,前者影响更大。据此,文章提出相应政策建议:实施“鼓励雇主阶层引领、扩大高技能阶层占比、提升占主体的中技能阶层、扶持引导低技能阶层”的差异化策略,以全面促进农业转移人口社会经济地位整体上移,优化人力资本结构;破除制度壁垒,构建统一的劳动力市场,创造更公平的就业环境;考虑城市发展水平与约束,制定更具针对性的落户与公共服务供给政策。

关键词:农业转移人口;标准化社会分層指数;制度性因素;结构变迁

收稿日期:2022-09-29;修订日期:2023-01-28

基金项目:国家社会科学基金项目“新时代农业转移人口特征与市民化路径研究”(18BRK005)。

作者简介:齐明珠,首都经济贸易大学劳动经济学院教授;王亚,首都经济贸易大学劳动经济学院博士研究生。

中图分类号:F323.6;D663 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)03-0117-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.030

一、引言

长期以来,中国户籍制度一直是保障人们在原籍地居住及相关权利的一项主要国家制度[1]。改革开放之后,户籍管理渐趋宽松,大量农业人口迁移到城市。截至2021年末,以常住人口城镇化率(64.72%)和户籍人口城镇化率(46.7%)间的差额估算,当前农业转移人口规模超过2.5亿人,占全国人口总量的18%,不仅成为传统城乡二元分野之外的新群体,更是劳动力市场的重要组成部分。他们最初以同质化程度较高的农民工为主体,目前已逐渐演化为在职业类型、教育水平、收入与福利保障等方面存在较大差异的多元群体。在此背景下,对农业转移人口进行社会分层研究具有如下重要的理论与现实意义。

首先,此研究探索户籍、单位属性等制度性因素在中国农业转移人口社会分层中的作用,是对西方社会分层理论的丰富以及在中国语境下应用的拓展。西方社会分层理论是以完全市场化为基础的,仅用市场性因素不能准确解释与刻画中国的社会分层,这在农业转移人口群体中表现得尤为明显。因此,需要从中国社会实际及其变迁出发,在市场性因素的基础上,将制度性因素纳入社会分层研究。

其次,此方面的研究有利于促进社会公平。中国财政转移支付在教育、医疗与养老等社会保障中兼具城乡分割(户口)和部门分割(单位属性)的特点,而农业转移人口在双重分割中均处于不利地位。探索农业转移人口社会分层维度与关键要素,可增进财政支付向农业转移人口的再分配,促进公共服务均等化,提升全社会公平。

再次,有助于促进农业转移人口相关政策实施。党的十九大以来,农业转移人口市民化成为社会经济发展中的关键问题。当前学术界虽然关注到农业转移人口这一新社会阶层,但是对其内部的异质性及分层研究较少,对其内部结构特征认识不足,使得市民化工作难以做到“分层推进”、“分类指导”,政策效果受阻。准确把握农业转移人口的分层特征,可增强政策实施效果。

最后,有助于找准优化农业转移人口结构、提升城镇化质量的路径。当前中国农业转移人口规模庞大,劳动力占比高,总体受教育程度偏低,仍以初中及以下较低学历为主,而教育往往是社会分层的内在原因[2]。对分层过程和动因的探究,将促进提升农业转移人口社会经济状况,优化人力资本结构,这不仅是中国人口发展战略和经济发展战略的迫切要求,也是新型城镇化以及农业现代化战略实施的重要途径。

二、文献综述

社会分层领域研究的核心在于分层维度与分层标准。随着社会经济环境的变迁,分层维度与分层标准也不断演进,这是社会分层研究推陈出新的根本动因。20世纪中叶以来,全球社会分层领域的研究出现两大特征和趋势:第一,职业成为最重要的分层标准。二战后全球经济复苏促进了职业分工的多样化,分工成为社会不平等的核心[3],职业成为个体社会经济地位和发展机会的最重要衡量指标[4],学术界开始将职业作为社会分层的最主要维度[5-7]。第二,分层标准出现标准化、国际化趋势。随着多国大样本数据可获得性的增强,以及国际劳工组织开始发布国际标准职业分类(ISCO),分层量表开始趋向“国际化”,以追求最大范围的适应性以及不同群体间的可比性。当前,被广泛接受的量表有三类:崔曼(Treiman)的国际职业声望标准量表(Standard International Occupational Prestige Scale,SIOPS)[8],戈德索普(Goldthorpe)的EGP(Erikson-Goldthorpe-Portocarero)量表[9-11],以及甘泽布鲁姆(Ganzeboom)的国际社会经济地位指数(International Socio-Economic Index of occupational status, ISEI)[12-14]。

20世纪90年代中期以后,随着改革开放的进一步深化,中国社会不平等性上升[15],海内外学者关于中国的社会分层研究骤增,学术争端主要围绕经济制度转型如何改变社会分层机制,即个体通过地位权力和组织资源等形成了不同的分层机制,研究侧重于改变个体属性的经济回报以推断分层机制的转变[16-18]。国内学者借鉴西方社会分层理论和研究方法,出现了从理论思考到分析范式再到结合国情的成果转化。陆学艺以组织、经济、文化三类资源的占有数量将中国社会分为十大阶层,与EGP分层一样,属于有序的多维度分类[19]。李春玲采用SIOPS法测量中国职业的社会声望[20];李强以ISEI的职业得分作为分层标准,发现中国社会逐渐从“紧张”走向“宽松”[21-22]。李路路等通过测量权力—支配关系构建权威阶层体系[23]。刘欣以支配关系与利益分配为分层标准建构了七类阶层,认为中国社会呈“圭”字形结构[24]。

针对“农民工”、“流动人口”等群体的研究,多是将农业转移人口视为同质群体,在就业质量、居留意愿及社会融合等方面展开讨论[25-26],或是通过代际、收入及流动特征等单一维度进行分类研究[27-30],分层的理论与实证研究均较少。近年来,农业转移人口社会分层的专项研究有所增加,顾东东等按组织、经济、文化三类资源占有情况将农业转移人口划分为十个层级[31];张永丽等以收入、消费、教育等作为分层标准,将农业转移人口分为四类[32];田丰以教育、收入及社会经济地位自评为分层标准测量农民工社会经济地位[33];王春光等从职业视角将农民划分为七个阶层[34];叶鹏飞以政治地位、ISEI得分及自评社会地位作为分层标准对农民工进行了阶层测量[35]。在此过程中,一些研究开始关注中国独特的户籍制度和单位制度等在塑造分层秩序中的作用 [36-38]。然而,城乡分割和部门分割等制度性因素的结构效应尚未被纳入社会分层的研究框架之中[39]。

当前农业转移人口社会分层研究还存在两方面局限:一是理论框架有缺失。与西方社会分层过程不同,户口和单位属性是中国再分配制度的关键[39],深刻影响农业转移人口社会经济状况,但制度性因素尚未纳入分层框架。二是尚无“标准化”分层体系,研究结果不具有可比性。一方面,研究者对分层过程和动因的认识和理解不同,分层考虑的要素差异较大;另一方面,缺乏标准化测量体系,研究结果之间既不能纵向追踪也无法横向比较,削弱了分层研究的现实意义。

三、农业转移人口社会分层指数建立

1. 将制度性因素纳入分层框架

在中国,户口和单位属性通过影响劳动力市场的资源分配方式,进而影响个体社会经济状况。劳动力市场的多重分割使得同一职业的收入和福利会因单位属性或户籍性质出现较大差异。例如,国有企事业等“体制内”部门回报员工的能力更强[40],且近年来随着单位属性之间资源分配渠道的改变,组织收入溢价效应进一步增强[41-42];然而,大部分农业转移人口就业于从属劳动力市场,处于不利地位。有学者从中国城市就业关系角度探究了EGP量表在中国的适用性,认为EGP忽视了政治权力、法律规范及户籍制度等非市场性因素在社会分层中的作用[43],这进一步说明,制度性因素在中国社会分层中不可或缺。在中国独特的社会治理结构下,户口和单位属性等制度性因素赋予个人在再分配等级中的结构位置,在一定程度上决定了其社会经济地位。由此,本文在市场性因素的基础上,将制度性因素纳入农业转移人口的社会分层框架。

本文采用国家卫生和健康委员会2018年中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据筛选出农业转移人口的样本,结合国家新型城镇化战略和新发展理念,特别是国务院“推动1亿农业转移人口在内的非户籍人口在城市落户”的政策表述,本研究中的农业转移人口更侧重于推动农业转移人口在本地城市的落户,平等共享城市资源,实现“以人为本”的深度城镇化,即实现从村到城的地域转变,从农业到非农业的职业转变[44-47]。因此在数据筛选中,进行了三步筛选:第一,选择流动人口动态监测调查数据中户口性质为“农业”的样本,确定农业户籍身份;第二,选择现居住地类型为“居委会”,确定目前流入至城市,与当地市民一样在城市中生活与工作,实现从村到城的地域转变;第三,选择职业类型为“非农业”,实现从农业到非农业的职业转变。

首先考察市场性因素。①受教育程度,分为六類,在后面指数测算中转化为受教育年限。②收入水平,分为个人收入和家庭收入。与ISEI的样本筛选标准一致,本文只考虑全职样本。依据2018年中国人力资源和社会保障部发布的最低工资标准【 中国人力资源和社会保障部发布全国各地区月最低工资标准情况(截至2018年6月),

http://www.mohrss.gov.cn/ldgxs/LDGXqiyegongzi/LDGXzuidigongzibiaozhun/201807/t20180731_298258.html】,最低一档为1120元,低于该水平可视为非全职样本而删除,最后得到总样本58365个。此外,为弱化收入极值对模型效度的影响,将个人月收入5万元及以上、家庭月收入9万元及以上的样本做了缩尾处理,该部分占总样本的0.2%。

其次考察制度性因素。①单位性质,本文将原数据中单位性质变量合并为四类,分别为国有企事业单位,外资/合资单位,集体、私营单位和其他单位【 其他单位主要包括:个体工商户、社团/民办组织、无单位以及其他不在上述各类别的单位。】。②就业身份,本文认为雇主和有固定雇主的雇员通常就业稳定性更高,职业前景和权益保障更好,归为“正式就业身份”,将其他三类(包括无固定雇主的雇员、自营劳动者和其他)归为“非正式就业身份”。③保险缴纳情况,这是衡量公共服务享有的重要指标。CMDS数据中医疗保险有五类,综合考虑覆盖度、保障度与区分度,最终选取是否缴纳“城镇职工医疗保险”来衡量社会保障水平。以上指标的样本分布详见表1。

2. 指数构建

本文借鉴齐明珠、王亚文章中流动人口社会分层的思路和方法[2],并在指标选取和界定方面做了调整,分两步构建中国农业转移人口社会分层指数。第一步,采用主成分分析法,将上述市场性因素与制度性因素指标放在一起,生成三个相互独立的主成分,分析结果见表2。第一个主成分方差贡献率为39.4%,主要由个人月收入与家庭月收入提取得出;第二个主

成分方差贡献率为26.8%,主要由单位性质、就业身份与医疗保险提取得出;第三个主成分方差贡献率为11.7%,主要由受教育程度提取得出,反映个体的人力资本水平。第三个主成分方差贡献率最低,并非表明教育对分层不重要,而是因为教育既对收入有直接影响,更通过职业产生间接影响,且间接影响更大[12]。

第二步,根据每个样本在各主成分上的公因子值及相对权重,计算出加权总和,得到农业转移人口的社会经济分层指数(Rural-to-urban Migrants Socio-Economic Index, RMSEI),定义如下:

RMSEIij=ni=1γF^ij(1)

其中,下标i、j分别表示第i个主成分、第j个样本,F^ij是第j个样本在第i个主成分上的得分,γ是该主成分的方差贡献率,用来表达权重。为更直观地理解,也为后面与ISEI作对比,将RMSEI处理成10—90的标准化得分,代表着每位个体在群体中的相对社会经济地位。

3. 指数的有效性检验

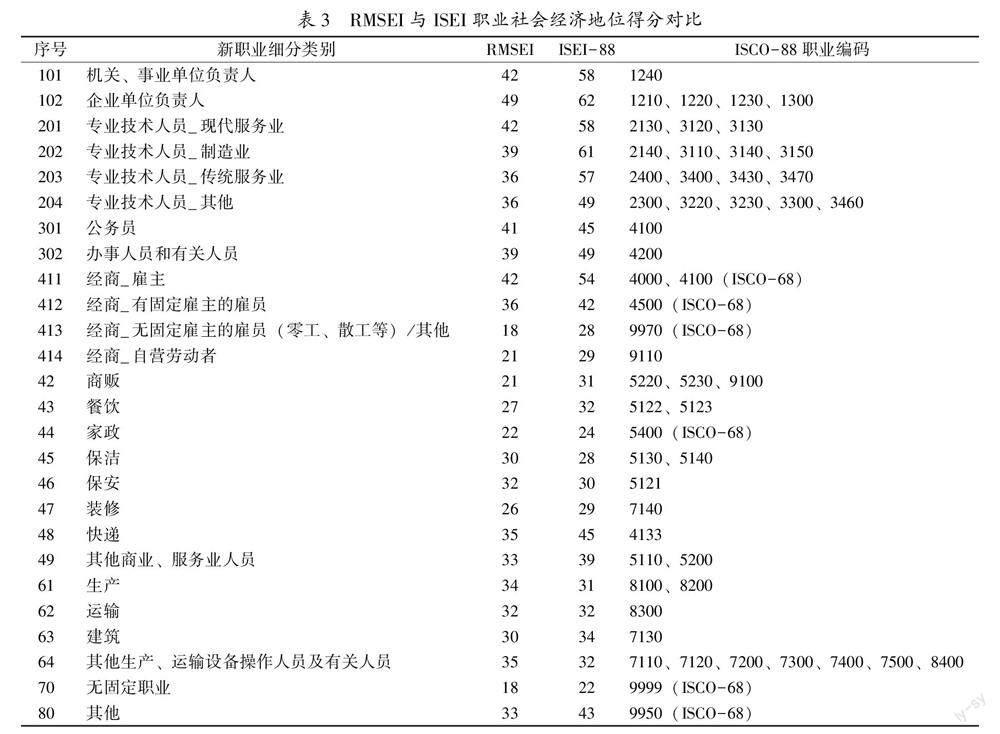

通过与应用最为广泛的ISEI作对比,检验分层指数RMSEI的有效性。ISEI中的职业分类是以国际劳工组织的ISCO-88为标准,因此将CMDS数据中的职业转化为ISCO-88分类。第一步,本文将CMDS数据中的19类职业进一步细分为26类,细分原则是将部分职业按单位性质、就业身份或行业类型做交叉分类。例如,原数据中“公务员、办事人员和有关人员”属于同一类职业,然而公务员与非企事业单位的“办事人员和有关人员”在社会保障方面差别较大,所以根据单位性质划分为两类;“经商”这一职业类别占全部样本比例很高,达到24.6%,将其与就业身份交叉进行了细分;专业技术人员按整合后的行业性质细分为四类。

第二步,遵循不交叉、全覆盖原则,结合当代中国国情,将新生成的26类职业与ISCO-88的职业编码进行对应,对应标准及得分见表3。

第三步,在同一职业分类标准下,分职业类型比较RMSEI与ISEI得分(见表3)。由于ISEI-88中没有“无固定职业”这一类别,我们从更早版本的ISEI-68中获得了对应分数,这也是甘泽布鲁姆在更新ISEI时的逻辑[13-14]。

对比发现,两套指数的相关系数为0.859,在p<0.01级别(双尾)相关性显著,通过Pearson相关检验,表明两套指数之间存在强正相关关系。一方面,强相关说明两套指数之间存在明确的分职业类别社会经济地位诠释共性;另一方面,差异之处正是制度性因素对农业转移人口社会分层的修正与改进。单位性质、就业身份与医疗保险等制度性因素赋予了劳动者在再分配等级中的位置,不仅决定了当前劳动者的收入及福利待遇,也影响其职业稳定性(即持续获得收入的能力),以及未来退休后的养老及医疗保障水平,在社会分层中具有重要作用。

四、主要实证发现

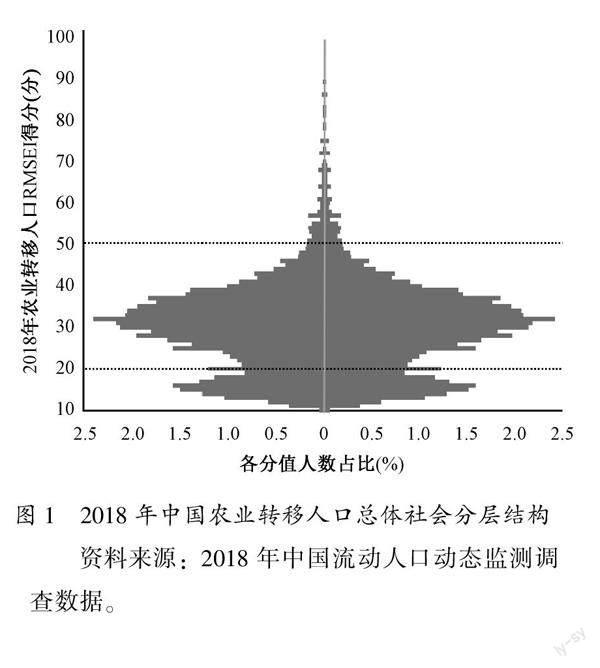

1. 总体社会分层重心偏下,呈“士”字形结构

当前中国农业转移人口社会分层结构见图1,纵坐标代表RMSEI分值,横坐标代表每个分值上的样本占比。图1显示,中国农业转移人口总体结构重心偏下,RMSEI均值为31.0,分层结构呈“士”字形。其中,20—50区间的样本占比达到74.0%,表明大部分农业转移人口在分层结构中处于中间偏下的位置,构成了“士”字中上面的长横;50分以上的样本仅占总体的4.8%,说明中上层发育不足,图形中部急剧收窄呈一条细线延伸至顶部,构成“士”字竖线的上部;20分以下人群占总样本的21.7%,构成了“士”字底部的短横。这表明,当前中国农业转移人口社会分层结构中的最底层并非人数最多的阶层,这一特征与以往中国社会分层研究中发现的底部人数最多的结论不同[21-22,31]。

2. 划分为特征迥异的四大阶层

根据每个样本的RMSEI得分及其在关键指标上的差异,将农业转移人口划分为特征迥异的四大阶层【 关于临界值的选择,在实证中综合考虑了聚类分析、特征分布、样本分布等因素,首先进行了三个维度公因子值的聚类分析,分出4—5组结果,此时对于临界值的大概位置有所确定;其次按得分显示出每個维度指标的分布结果,如观察受教育程度中出现大专及以上的节点位置,或不再出现初中及以下的节点位置;最后再结合样本分布确定临界值,以确保各分组下均有合理的样本量以及显著的差异化特征。】(见表4)。

第一,处于最底部的是“低技能阶层”,RMSEI得分在20以下,在样本中占比为21.7%。这一阶层的突出特征是学历低、工作不稳定以及社会保障度差。与其他阶层相比,这一阶层的学历水平最低,初中及以下学历占比近80%。较低的人力资本水平导致职业技能较低及相应的收入最低,平均月收入仅为3636元,属于低教育程度、低技能和低收入的“三低”人口。低技能阶层很难在正规部门找到工作,即使在从属劳动力市场中也处于底层的位置。单位性质方面,无人在门槛较高的国有企事业单位或外资/合资单位就业,在门槛稍低的集体、私营单位中就业的比例也仅为3.3%,而在“其他单位”就业的达到96.7%,基本为个体工商户。就业身份方面,他们中99.9%既不是雇主也不是有固定雇主的雇员,几乎全部是自营劳动者。无固定单位也无正式就业身份,导致这一阶层的社会保障水平很低,仅2.6%享有城镇职工医疗保险。

第二,在低技能阶层之上是“中技能阶层”,RMSEI得分区间在21—40,在样本中占比达到64.6%。这一阶层仍以初中及以下受教育程度为主(占比为58.3%),主要从事于劳动密集型服务业和制造业。与低技能阶层不同的是,这一阶层中有50.6%在集体、私营企业工作,并且有少部分人进入国有企事业单位或外资/合资单位,合计有64.5%的人群有了可以依托的“单位”。“单位”不仅赋予了他们正式的就业身份(拥有“正式”就业身份的比例跃升到85.4%),也大大提升了这一阶层的社会保障度(享有职工医疗保险的比例达到38.3%,与低技能阶层的2.6%相比有了质的提升)。然而,收入方面仅比低技能阶层高1194元。与三个制度性指标上的差异相比,这两个阶层在收入上的差别反而不是特别突出。

第三个是“高技能阶层”,RMSEI得分区间在41—60,占比为11.7%。这一阶层最突出的特点是受教育程度高,大专及以上学历者达到45.3%,以专业技术人员为主。与中技能阶层相比,高技能阶层在单位性质的构成方面优势明显,在国有企事业单位或外资/合资企业就业的占比合计达到36.2%,同时在“其他单位”就业的占比下降到20%以下,这也直接导致高技能阶层获得的社会保障度更高,城镇职工医疗保险覆盖比例达到76.7%,是所有阶层中最高的。收入方面也有大幅提升,是中技能阶层的两倍左右。总体看,这一阶层因受教育程度高,具有更强的职业技能,有更大的可能进入保障度更高的单位。他们在流入地的就业和生活稳定性更高,长期居留意愿更强,达到93.6%。

第四是处于结构最上层的“雇主阶层”,RMSEI分值在60以上,占比仅为2.0%。这一阶层最突出的特征是收入高,雇主比例高。他们在教育水平和社会保障度方面都略低于高技能阶层,但是平均个人月收入和家庭月收入均是后者的3倍多。他们中52.0%为雇主,提供了大量就业岗位。与高技能阶层一样,他们在流入地的长期居留意愿很强,达到93.7%。总体看,这两个阶层农业转移人口受教育程度高,职业技能高,工作稳定,在流入地居留意愿强,是市民化需要优先推进的“层”与“类”。

3. 制度性因素是区隔三个技能阶层的关键性要素

与市场性因素相比,制度性因素在区隔三个技能阶层中发挥了更为显著的作用。中技能阶层与低技能阶层总体受教育程度都偏低,以初中及以下文化程度为主体,收入方面差别不大,最明显的区隔在于制度性因素:单位性质上,低技能阶层96.7%就职于“其他单位”,而中技能阶层中这一比例下降到35.5%;就业身份上,低技能阶层99.9%无正式就业身份,而中技能阶层这一比例下降到14.6%;社会保障方面,低技能阶层中仅2.6%享有城镇医疗保险,而中技能阶层这一比例提高到38.3%。究其原因,中技能阶层的单位性质在部门分割中处于有利地位,赋予其更多的就业保障与公共服务获得度;而低技能阶层因无单位可以依托,几乎均未获得正式稳定的就业身份与职工医疗保险,游离于流入地社会保障等公共服务覆盖网之外,在劳动力市场中被彻底边缘化。

高技能阶层虽然受教育程度最高,但不可忽略的是,其中仍有超过25%只具有初中及以下学历,另有近30%只接受了高中教育。他们之所以能够被划分到高技能阶层,制度性因素发挥重要作用。国有企事业单位在医疗保险等社会保障方面的优势非常明显,而外资/合资企业在收入和医疗保险方面的保障度均远高于集体、私营企业和其他单位,高技能阶层在前两类单位就业的比例远高于中技能阶层。

由于三个技能阶层占全部农业转移人口的98%,因此促进技能阶层向上的社会流动非常重要,而制度性因素在区隔技能阶层中的作用值得政府和学界重点关注。

4. 社会分层结构明显优化

本文使用2012年CMDS数据【 本文在实证中,为考察分层结构及结果的稳定性,采用2012—2017逐年数据进行了对比,验证了该结构的可靠性,在时间变迁研究中,选取较早的2012年数据进行对比,能够较为鲜明地体现出结构变遷趋势。】考察农业转移人口社会分层结构的变动趋势,样本选择与指标处理标准同2018年数据。此外,收入按2018年可比价格进行调整,得到有效样本67238条。对2012年中国农业转移人口进行社会分层后,发现如下主要变化趋势。

(1)农业转移人口社会分层结构明显优化。2012—2018年间,中国农业转移人口社会分层结构重心明显上移,分层指数RMSEI均值从2012年的27.0提升到2018年的31.0,中位值从27.1上升到30.9,分层结构明显优化。图2表明,高技能阶层和雇主阶层的占比分别从0.9%、2.9%提高到2.0%和11.7%,即40分以上的占比大幅提高。

(2)结构优化主要体现为中、高技能阶层向上流动,而低技能阶层则面临阶层固化风险。深入分析发现,农业转移人口社会结构优化主要是由中技能阶层和高技能阶层向上流动带来的,而低技能阶层的占比几乎没有发生变化。图2表明,2012—2018年间,高技能阶层和雇主阶层占比合计上升9.9个百分点,中技能阶层占比由73.9%降至64.6%,共降低9.3个百分点;而低技能阶层占比仅由22.4%小幅降至21.7%,共下降0.7个百分点。这说明,农业转移人口社会结构优化主要是由中、高技能阶层向上流动带来的,而低技能阶层上升乏力,面临阶层固化风险。他们既缺乏向上流动的教育与技能推力,又无单位可依托,无正式就业身份,若无外力干预,很难靠自身向上流动。

五、分层特征的空间差异与成因探索

1. 农业转移人口社会分层特征依流入地城市规模差异显著

2019年开始,人口规模在300万以下的城市已经全面取消落户限制,然而超大城市的落户政策在“十三五”期间却进一步收紧,不同规模城市农业转移人口的社会经济状况、落户意愿与政策供给之间形成错配。依《2018年城市建设统计年鉴》,本文将流入地城市分为超大城市、大城市与其他城市三类【 将城市城区人口规模超过1000万的划分为超大城市(包含6个超大城市),城区人口规模在300—1000万的划分为大城市(包含9个特大城市和13个I型大城市),规模低于300万的划分为其他城市(包含Ⅱ型大城市、中等城市以及小城市)。】对农业转移人口社会分层特征进行比较。虽然三类城市农业转移人口分层结构重心均处中低部,但超大城市农业转移人口社会经济地位明显更高,分层重心更加靠上,结构占比更为均衡,其“士”字形下部的短横部分明显更短,趋近于较为健康的类“橄榄”形结构。大城市分层结构特征与总体农业转移人口类似,呈典型的“士”字形结构。其他城市类型分层重心更低,中、低两个技能阶层占比超过90%,形成了“土”字形结构(见图3)。

三类城市农业转移人口分层指数均值依次为35.1、30.7与27.2,中位数分别为34.1、31.1与27.4。从四大阶层的构成看,超大城市高技能阶层与雇主阶层合计占比达到22.5%,高于大城市(11.1%)与其他城市(6.9%),低技能阶层在这三类城市的占比则依次上升,分别为13.0%、19.5%和32.1%。

2. 城市发展水平是农业转移人口分层结构差异的主要原因

不同规模城市间农业转移人口社会经济地位的差异可从宏观和微观两个层面来解释。宏观上,超大城市就业市场监管更为严格,就业环境更为公平,社会保障覆盖度更高也更加完善,更高的经济发展水平使得公共服务供给能力也更强。微观上,流入超大城市的农业转移人口受教育程度相对较高,他们往往拥有更强的职业技能与更广泛的就业选择,更有可能就职于准入门槛较高的单位,收入和社会保障度都较好,社会经济地位也更高。

为比较这两个层面影响的相对重要性,本文对农业转移人口的教育结构进行标准化处理。以超大城市为参照类,在去除教育结构差异后,大城市和其他城市农业转移人口的RMSEI均值分别由原来的30.7、27.2提升至31.4、28.7。与超大城市相比,大城市农业转移人口的分值差距中有15.9%来自教育程度的差异,其余84.1%来自城市自身因素;对于其他城市,教育程度解释了差距的19.0%,其余81.0%来自城市自身经济发展水平和公共服务供给能力上的差异,这说明城市自身发展是造成农业转移人口社会结构差异的主要因素。

六、研究结论与政策启示

1. 研究结论

本文利用2018年中国流动人口动态监测调查数据,建立针对中国农业转移人口的社会经济地位分层指数(RMSEI),主要研究结论如下。

第一,制度性因素在中国农业转移人口社会阶层中起到关键性作用。“半市民化”是我国城镇化过程中出现的特殊现象,其显著特征是农业转移人口在流入地城市面临户口与单位的多重制度壁垒,深刻影响他们的社会经济地位。本文的实证研究表明,制度性因素在区隔农业转移人口社会阶层中起到重要作用。此外,本文构建的RMSEI与国际广泛使用的ISEI间存在强正相关关系,表明两套指数在诠释职业社会地位分层方面有很强的共性,其差异之处正是制度性因素在中国语境下的表达。

第二,研究表明中国农业转移人口社会结构呈“士”字形,人数最多的是处于中低位置的中技能阶层,底部收缩的特征是以往研究中没有发现的。此前相关研究均认为社会分层结构中最底部人数最多,顾东东等提出的我国农民工社会分层呈“金字塔”形[31],没有底部收缩;也不同于以往针对整个社会的倒“丁”字形结构[21]、“土”字形结构[22]或“洋葱头”形结构[20],这些社会结构本质上均是最底层人数最多。本文结论中的底部收缩特征,即最底层的低技能群体规模少于中技能群体,符合当前农业转移人口社会经济发展实际。

第三,2012—2018年间,中国农业转移人口社会经济状况显著提升。结构优化主要体现为中、高技能阶层向上流动,而低技能阶层则面临阶层固化风险,这说明农业转移人口社会结构优化主要是由中、高技能阶层向上流动带来的;而低技能阶层上升乏力,面临阶层固化风险,他们既缺乏向上流动的教育与技能推力,又无单位可依托,无正式就业身份,若无外力干预,很难靠自身向上流动。

第四,研究发现中国农业转移人口社会分层结构在超大城市、大城市和其他城市类型之间差别显著,分别呈类“橄榄”形、“士”字形和“土”字形,处于最底部的低技能阶层占比依次增加。超大城市展现出来的类“橄榄”形结构中,高技能及以上阶层人数远超过低技能人群;大城市农业转移人口分层呈“士”字形,与总体结构相似;其他城市的“土”字形结构中,最底部的低技能阶层规模最大。三类城市农业转移人口社会分层结构的差异是在宏观城市因素和微观个体因素共同作用下形成的,其中城市自身因素的影响更大。

2. 政策启示

本文的实践价值在于为农业转移人口相关政策的制定和实施提供参考。首先,把握农业转移人口社会分层结构,有助于推动差异化政策实施,促进农业转移人口分层结构整体上移。雇主阶层中52.0%为雇主,能够为城市带来更多的经济产出与就业机会,应鼓励资本引领,扩大就业。高技能阶层目前发育不足,应积极推动中技能阶层向上流动,打破低技能阶层固化态势。短期看,可建立重点针对中、低技能阶层的社会培训体系,提升专业技能,加强就业稳定性;长期看,需推进教育投资向农村倾斜,从根本上提高农业转移人口的教育素质,充分发挥教育对社会经济地位的提升作用。综上,本文建议实施“鼓励雇主阶层引领、扩大高技能阶层占比、提升占主体的中技能阶层、扶持引导低技能阶层”的差异化策略,全面优化农业转移人口社会结构,提升城镇化质量。

第二,认识制度性因素在农业转移人口社会分层过程中的作用机理,有助于促进相关政策调整,保障社会公平。户籍制度与部门分割是中国独特社会治理结构的一部分,影响到每一位社会成员,也直接导致农业转移人口在多重劳动力市场分割中处于劣势。需打破制度藩篱,构建统一的劳动力市场,创建平等的就业环境,同时保障农业转移人口在流入地享有均等公共服务。

第三,四大阶层的划分与特征刻画是市民化工作“分层推进”、“分类指导”的基础,有助于增强政策效果。依据分层特征,建议率先推进受教育程度高、就业稳定的雇主阶层和高技能阶层实现市民化,扩大就业,稳定城市人才队伍。同時持续推进覆盖所有常住人口的基本公共服务均等化,强调兜底保障,有效推进市民化进程。

第四,考虑城市发展水平与约束,制定更具针对性的落户与公共服务供给政策。城市人口规模越大,农业转移人口落户意愿越强,然而政策供给却渐次削弱,落户门槛依次提高,形成落户意愿与政策供给间的结构性错配。建议综合考虑城市经济发展水平、基础设施及公共服务能力,相关政策既要满足城市发展所需要的人力资本,又能兼顾农业转移人口的落户需求。

未来研究可向如下两方面拓展:一是社会结构变迁是一个较为缓慢的过程,本文使用的数据时间跨度仅为六年,对农业转移人口社会分层变动趋势的研究还需要更长时间的持续追踪;二是横向多群体比较是本文构建的农业转移人口社会分层指数(RMSEI)的一大优势,未来可将农业转移人口与流入地城市户籍居民、留在农村的农业户籍居民进行横向比较,甚至进行国际比较研究,借鉴其他人口或他国经验,在更广阔的视角下观测农业转移人口的结构特征及相对社会经济地位,以寻求社会经济政策的最优解。

参考文献:

[1]WU Q. Social stratification and housing inequality in transitional urban China[J]. Contemporary Social Science, 2021, 16(3): 384-399.

[2]齊明珠,王亚.中国流动人口社会经济结构分层研究[J].中国人口科学, 2021(6):110-123,128.

[3]PETER M B,DUNCAN O D. The American occupational structure[J]. Journal of Human Resources,1969,4(1):128-129.

[4]PARKIN F. Class, inequality and political order: social stratification in capitalist and communist societies[J]. British Journal of Sociology, 1972, 24(3):386-386.

[5]HODGE R W, TREIMAN D J. Class identification in the United States[J]. American Journal of Sociology, 1968, 73(5): 535-547.

[6]HAUG M R. Measurement in social stratification[J]. Annual Review of Sociology, 1977,3: 51-77.

[7]HODGE R W. The measurement of occupational status[J]. Social Science Research, 1981, 10(4): 396-415.

[8]TREIMAN D J. Occupational prestige in comparative perspective[M]. New York:Academic Press. 1977:5-29.

[9]ERIKSON R, GOLDTHORPE J H, PORTOCARERO L. Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden[J]. The British Journal of Sociology, 1979, 30(4): 415-441.

[10]GOLDTHORPE J H. Class mobility in modern Britain: a reply to Crompton[J]. Sociology, 1980, 14(1): 121-123.

[11]GOLDTHORPE J H, JACKSON M. Intergenerational class mobility in contemporary Britain: political concerns and empirical findings 1[J]. The British Journal of Sociology, 2007, 58(4): 525-546.

[12]GANZEBOOM H B G, DE GRAAF P M, TREIMAN D J. A standard international socio-economic index of occupational status[J]. Social Science Research, 1992, 21(1): 1-56.

[13]GANZEBOOM H B G, TREIMAN D J. Internationally comparable measures of occupational status for the 1988 International Standard Classification of Occupations[J]. Social Science Research, 1996, 25(3): 201-239.

[14]GANZEBOOM H B G. A new international socio-economic index (ISEI) of occupational status for the International Standard Classification of Occupation 2008 (ISCO-08) constructed with data from the ISSP 2002-2007[R].Annual conference of international social survey programme, Lisbon, 2010.

[15]XIE Y, ZHOU X. Income inequality in todays China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(19): 6928-6933.

[16]WALDER A G. Markets and inequality in transitional economies: toward testable theories[J]. American Journal of Sociology, 1996, 101(4): 1060-1073.

[17]BIAN Y. Chinese social stratification and social mobility[J]. Annual Review of Sociology, 2002, 28(1): 91-116.

[18]WU X, TREIMAN D J. Inequality and equality under Chinese socialism: the hukou system and intergenerational occupational mobility[J]. American Journal of Sociology, 2007, 113(2): 415-445.

[19]陆学艺.当代中国社会十大阶层分析[J].学习与实践,2002(3):1,55-63.

[20]李春玲.当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量[J].社会学研究,2005(2):74-102,244.

[21]李强.“丁字型”社会结构与“结构紧张”[J].社会学研究,2005(2):55-73,243-244.

[22]李强. 我国正在形成“土字型”社会结构 [N]. 北京日报,2015-05-25(018).

[23]李路路,秦广强,陈建伟.权威阶层体系的构建——基于工作状况和组织权威的分析[J].社会学研究,2012(6):46-76,242-243.

[24]刘欣.协调机制、支配结构与收入分配:中国转型社会的阶层结构[J].社会学研究,2018(1):89-115,244.

[25]杨菊华.流动人口在流入地社会融入的指标体系——基于社会融入理论的进一步研究[J].人口与经济,2010(2):64-70.

[26]汪润泉,周德水.农民工在城市间“用脚投票”能否实现高质量就业——基于流动人口监测调查数据的分析[J].山西财经大学学报,2021(12):42-54.

[27]董淑芬.双重转型阶段我国工人阶层的变化特征[J].改革与开放,2018(6):90-92,107.

[28]孟凡强,向晓梅.职业隔离、工资歧视与农民工群体分化[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(3):102-111.

[29]顾宝昌,郑笑.人口流动范围与稳定性的分类研究[J].人口与社会,2019(5):15-33.

[30]张会萍,罗媛月.易地扶贫搬迁的促就业效果研究——基于劳动力非农转移和就业质量的双重视角[J].中国人口科学,2021(2):13-25,126.

[31]顾东东,杜海峰,刘茜,李姚军.新型城镇化背景下农民工社会分层与流动现状[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016(4):69-79,87.

[32]张永丽,王博.农民工内部分化及其市民化研究[J].经济体制改革,2016(4):95-101.

[33]田丰.逆成长:农民工社会经济地位的十年变化(2006—2015)[J].社会学研究,2017 (3):121-143,244-245.

[34]王春光,赵玉峰,王玉琪.当代中国农民社会分层的新动向[J].社会学研究,2018 (1):63-88,243-244.

[35]叶鹏飞.新时期农民工群体的阶层地位及其保障[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019(5):162-170.

[36]ZHOU X. Economic transformation and income inequality in urban China: evidence from panel data[J]. American Journal of Sociology, 2000, 105(4): 1135-1174.

[37]LIN T, WU X. The transformation of the Chinese class structure, 1978-2005[M]. Leiden:Brill, 2009:82-112.

[38]LIU X. Institutional basis of social stratification in transitional China[M]// DEBORAH D, WANG F. Creating Wealth and Poverty in Postsocialist China. Stanford:Stanford University Press, 2009:85-95.

[39]WU X. Inequality and social stratification in postsocialist China[J]. Annual Review of Sociology, 2019, 45(1): 363-382.

[40]XIE Y, WU X. Danwei profitability and earnings inequality in urban China[J]. The China Quarterly, 2008, 195: 558-581.

[41]WU X. Redrawing the boundaries: work units and social stratification in urban China[J]. Chinese Sociological Review, 2013, 45(4): 6-28.

[42]LI J. Organization size and economic stratification in urban China: 1996-2006[J]. The Journal of Chinese Sociology, 2015, 2(1): 1-19.

[43]ZOU M. Employment relations and social stratification in contemporary urban China: does Goldthorpes class theory still work?[J]. Sociology, 2015, 49(6): 1133-1150.

[44]魏后凱,苏红键.中国农业转移人口市民化进程研究[J].中国人口科学,2013(5):21-29,126.

[45]张北平.农业转移人口市民化的成本研究[J].山西财经大学学报,2013(S1):14-15.

[46]刘锐,曹广忠.中国农业转移人口市民化的空间特征与影响因素[J].地理科学进展,2014(6):748-755.

[47]梁同贵.流动人口生育水平研究中的两个盲点与生育水平再分析[J].人口与经济,2021(5):95-110.

Research on the Social Stratification of Rural-to-urban Migrants in China:

The Structure of the “Shi” Character and Its Institutional Factors

QI Mingzhu, WANG Ya

(School of Labor Economics, Capital University of Economics and Business,

Beijing 100070, China)

Abstract: Nowadays, the size of Chinas rural-to-urban migrants has grown rapidly. The social and economic situation has gradually differentiated, and the class structure changes from single to multiple. Based on the China Migrants Dynamic Survey data in 2018, this paper brings institutional factors into the social stratification framework of rural-to-urban migrant to explores the process and the causes of social stratification of rural-to-urban migrants in China and establish a standardized stratification index. The results show that:

1) Incorporating institutional factors as well as market factors into the stratification framework is more suitable for the Chinese context, which can comprehensively reflect the social-economic situations of the

rural-to-urban migrants under the social governance structure in China.

2) The center of gravity of the social stratification of the rural-to-urban migrants

is lower, showing a

“Shi”-shaped structure, and the bottom of the social stratification presents a contraction characteristics, while previous studies have believed that the number of people at the bottom of the social stratification is the largest.

3) Rural-to-urban migrants can be divided into four distinct classes, and institutional factors are an important factor in the three skill classes.

4) Longitudinal tracking shows that the socio-economic status of the rural-to-urban migrants

increased significantly from 2012 to 2018.

5) The hierarchical structure of the rural-to-urban migrants

in three types of cities presents a stepped type, among which the hierarchical structure of megacities is the healthiest. The gap has been formed by macro city-related and micro individual factors, with the former having a more considerable influence. Accordingly, the paper proposes corresponding strategy suggestions: encouraging the employer class to lead, expanding the proportion of high-skilled class, upgrading the middle-skilled class as well as supporting and guiding the low-skilled class can be implied to promote the overall upward social status of the rural-to-urban migrants and optimize

Chinas overall human capital structure. And the paper proposes to break the system barrier to build a unified labor market, and create a more equitable employment environment. Considering the level and constraints of urban development, the government should formulate more targeted policies on settlement and public service supply.

Keywords:rural-to-urban migrant;standardized social stratification index;institutional factors; structure change

[責任编辑 刘爱华]