以“问”引学:小学数学“生问材料”优学策略

2023-06-29吴秋霞金建忠

吴秋霞 金建忠

[摘 要]“生问材料”是培养学生提出问题的能力的重要方法和途径,可以提升学生的学习品质,促进学生的思维发展。文章从立足起点设计“生问材料”导学、呈现多种样态“生问材料”引问、厘清逻辑结构“生问材料”发问三个方面入手,阐述小学数学的“生问材料”优学策略。

[关键词]生问材料;思维能力;发现问题;提出问题

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)11-0046-03

古人云:“学贵有疑。小疑则小进,大疑则大进。”可见,提高发现和提出问题的能力对学生的学习具有重要作用。问题是数学思维的基点,提出问题是学生重要的数学素养,是小学数学学科所要培养的一项关键能力,也是发展学生思维能力的重要方法和途径。

目前,观察学情,学生在课堂中提问能力薄弱,学生不想提问、不敢提问、不善提问;审视课程,教材中缺少关于提出问题的内容,涉及提问的部分要求极少、示范缺失、层次单一;走进教学,教师教学过程存在落实提问目标意识薄弱的问题,教师对如何落实提问目标感到茫然,经验缺乏、评价缺失。

对于以上问题,设计并使用“生问材料”是行之有效的提升学生提问能力的办法。那么如何设计与使用“生问材料”呢?

一、立足起点设计“生问材料”导学策略

教师是教学的策划者和组织者,在教学上要有策划意识,找准学生学习的认知“痛点”,激发学生发现和提出问题。这需要教师在确定目标、设计材料前就做足工作,对学生学情有细致、精准的研判。对于分析学情,主要考虑学生和教材两个方面。

1.分析学生,了解差异性、困惑点

分析学生,主要是分析学生的知识、经验、能力和习惯。可以通过分析作业资料等手段了解学生在知识方面的已知、未知、能知和想知;通過个别谈话等手段了解学生的生活和学习经验;通过课堂观察等手段了解和判断学生各方面的能力和习惯,从而了解学生之间的差异性,找到学生的困惑点。

2.分析教材,把握教学重难点

分析教材,主要是分析教材编排的知识体系、编写意图、目标要求、重点难点等。对教材的分析往往要结合学生情况来进行,这样才能对学情掌握得比较透彻,从而了解学生学习新知的认知冲突。

例如,笔者发现“找次品”这节课学生的认知冲突在于:把被测物品“尽量均分成三份”是本课重要的优化策略,在例2学习从9瓶糖中找出1瓶次品时可初步得出。按教材的编排顺序,接下来研究的是10瓶、11瓶、12瓶……这对学生刚刚建立的策略模型是否有负面作用?如12瓶糖除了分成(4,4,4)三份只要称三次,分成(5,5,2)、(3,3,6)也只要称三次。这样虽然能体现出解决问题策略的多样性,但却会让学生对前面的优化策略产生疑问,其余的均分问题也与此类似。这样就增加了学生的学习难度,不利于数学模型的建立。

3.确定目标,形成梯度问题层级

在对学情有了清晰的了解后,教师要将提出问题作为一个重要目标放在课时的具体目标中,要区别于“预设之中”“有利于推进教学”的价值判断,以更开放的心态面对学生的提问,对学生提出的超出教学范围的问题抱以包容的态度,鼓励学生自己思考和研究。

如“找次品”这节课,一方面,让学生依据天平平衡的原理,运用数学符号的表示方法进行合理、全面的推理,找到次品,是本课的教学目标之一;另一方面,从教材的意图、数学广角的教学目标和学生学习数学的价值上去考虑,更重要的是让学生受到数学思想方法的熏陶,培养学生的逻辑推理能力以及发现和提出问题的能力。基于以上考虑,笔者制订的本节课学习目标如下。

(1)能够借助天平、图示对“找次品”问题进行分析,认识这类问题的基本解决方法及科学探究的基本规律,归纳出解决这类问题的最优策略。

(2)在探索规律的过程中,通过观察、操作等活动能发现并勇于提出疑问和猜想,并在进一步的分析、举例、验证等思维活动中体验探索数学规律的过程,获得一些探索的经验,经历由多样到优化的思维过程。

(3)体会数学在日常生活中的广泛应用及运用优化的方法解决问题的优越性,增强问题意识,感受数学的魅力。

二、呈现多种样态“生问材料”引问策略

如何设计学生的“生问材料”是教师重点研究的内容。笔者认为可以从以下四个角度进行设计。

1.创设情境,设计疑问型问题材料

教师可以充分挖掘教学资源,将教学内容与现实生活联系起来,创设开放或半开放的情境,为学生提供发现问题、提出问题的机会,并适当给予提示,让学生通过观察尽可能多地发现信息,产生疑问,从而提出更多、更具思考性的问题,形成疑问型的问题材料。

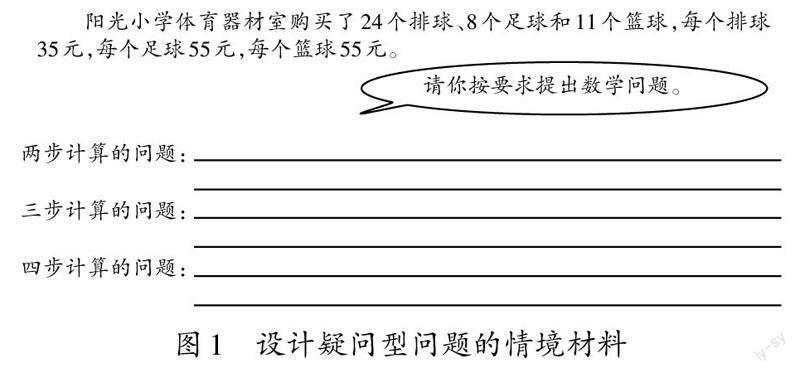

如教学“四则运算”时设计这样一份情境材料(如图1)。

这一材料信息多元,情境开放,教师可放手让学生提问。学生可以自由组合信息,提出各种数学问题。多元开放的问题情境,能给学生发现和提出问题以足够的空间,学生的求异思维和创新意识得到有效培养。

2.反思操作,设计猜想型问题材料

教师可以链接学生动手操作的经验,设计一份任务清晰、要求明确的操作材料,组织学生开展一些动手操作的活动,让学生将自己在尝试前的猜想、尝试后的联想等信息记录下来,并做进一步的思考,形成猜想型问题材料。

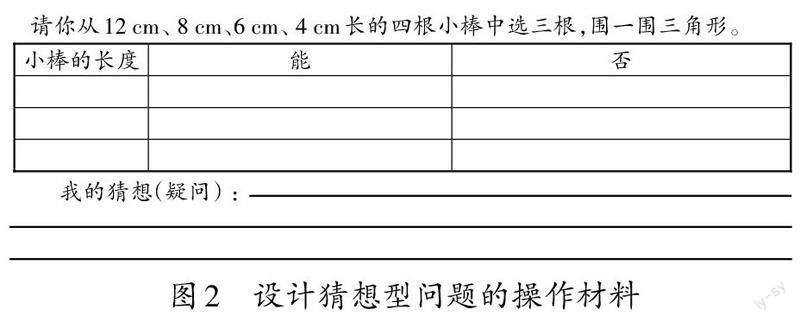

如教学“三角形三边关系”时设计如下操作材料(如图2)。

学生基于操作材料提出多种猜想和疑问,如“有一根小棒特别长时围不成三角形”“三根小棒差不多长时能围成三角形”“三根小棒为什么有时能围成三角形,有时不能?这其中有什么原理”……这些问题很有价值,它们激发了学生的好奇心和探究欲。学生通过动手操作、观察研究,发现和提出数学问题,主动探索数学奥秘,提高了逻辑思维能力,发展了创新意识。

3.深化讨论,设计规律型问题材料

教师可以根据学生讨论的内容设计一份讨论材料。如针对一组变式题,让学生在独立思考后与好朋友、同桌等进行讨论,发现规律,提出自己的数学问题,可以是关于题目中存在内在联系的量之间的问题,也可以是关于题目如何进一步变化的问题,等等。

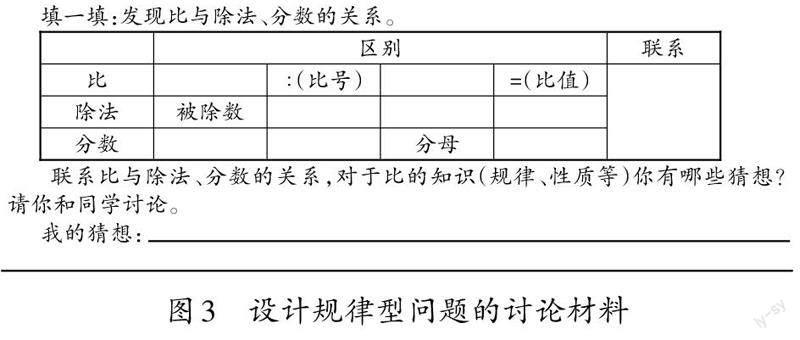

如教学“比的性质”时,教师设计规律型问题的讨论材料(如图3)。

除法中有商不变的规律,分数中有分数的基本性质,学生将它们联系起来,通过讨论发现它们之间的内在联系,由此提出猜想:“比的前项和后项同时乘或除以同一个数(0除外),比值是否不变?”在问题的引领下,学生主动探索比的性质,不仅发现了知识之间的联系,还完善了自己的知识结构。

4.呈现错例 ,设计矛盾型问题材料

教师可以收集和整理学生学习过程中的各种典型的错误,借此设计一份错例材料,让学生进行观察、分析,并提出问题。例如:某些题中错答的结论与哪些已知条件存在矛盾?与哪些已学知识存在矛盾?如何验证?……由此形成矛盾型问题材料。

如教学“3的倍数特征”时,教师设计的一份错例材料(如图4)。

受到2和5的倍数的特征启发,学生容易提出猜想:“个位上是3、6、9的数,是3的倍数。”此时,如果让学生在百数表中圈出3的倍数,学生就会发现个位上的数是0~9的都有可能是3的倍数,这与之前的猜想矛盾,认知冲突出现,问题便来了:“3的倍数的特征不能看个位上的数,那么究竟要看什么呢?”在问题的引领下,学生便主动踏上探索正确规律的道路。

三、厘清逻辑结构“生问材料”发问策略

在通过问题材料帮助学生发现和提出问题的过程中,教师需要进一步分析思考,厘清材料结构,合理选择呈现时机。下面以一份教学“多边形的内角和”的问题材料(如图5)为例,谈谈问题材料呈现的时机。(学生前一节课学习了三角形的内角和知识,本节课学习四边形、五边形、六边形等多边形的内角和知识。)

1.初始阶段呈现,嫁接旧知“引”提问

课堂初始呈现的问题材料,通常是引导学生在原有知识和经验等基础上产生的对新知识的疑问或猜想,如问题(1)。已经知道“长方形的内角和是360°”,学生情不自禁提出“平行四边形的内角和是多少”“为什么四边形的内角和是三角形的2倍”等问题。学生回顾原有知识后提出的几个问题,正是本节课学习新知首先要研究的关键问题,因此可以在课堂的初始阶段呈现,以引领学生展开讨论。

2.补充阶段呈现,构建新知“深”提问

课中适时补充问题材料,有助于学生构建新知并促进其思维向纵深发展。如接着出示问题(2),学生提出“三角形的内角和小于四边形的内角和吗?小于五边形的内角和吗?”“多一条边,多边形的内角和就多180°吗?”等问题。这些是学生自主探究、构建新知识的核心问题,需要教师在课堂教学的组织过程中根据学生的探究情况适时地呈现问题材料,以帮助学生达到更好的学习效果,发展思維。

3.回顾阶段呈现,发散思维“延”提问

在回顾环节中适时地呈现问题材料,有助于培养学生的发散性思维,帮助学生从不同的方向、途径和角度再次去设想、去延伸问题,从而实现引导学生深度学习、增强学生创新意识的目标。如继续出示问题(2),学生提出“一千边形的内角和是多少”“四边形外角和都是一样的吗”等问题。这些问题并不是本节课所要研究的问题,但学生在回顾反思环节提出来了,教师可以呈现问题材料,并鼓励学生自主研究,提出更多的数学问题,进一步促进学生思维发展。

总之,学生发现和提出问题能力的提升,需要教师营造开放、民主的氛围,让学生愿意提问、敢于提问;需要学生发挥自身的主观能动性,养成乐于思考、勤于思考的好习惯,用“数学的眼光”“数学的思维”“数学的语言”发现并提出问题,最终实现善于提问的目标,从而全面提升学生的思维品质和数学素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 郑毓信.用研究的精神从事教学:聚焦“学生发现与提出问题能力的培养”[J].教学月刊小学版(数学),2018(4):4-9,1.

[2] 陈丽君. 问题发现思维研究[M].广州:暨南大学出版社,2012.7.

[3] 郑毓信.以“深度教学”落实数学核心素养[J].小学数学教师,2017(9):4-10.

(责编 吴美玲)