低位前切除综合征预防及管理的证据总结

2023-06-28范英宋美璇刘映宏陈郎李显蓉

范英 宋美璇 刘映宏 陈郎 李显蓉

(1.西南医科大学护理学院,四川 泸州 646000;2.西南医科大学附属医院,胃肠外科,四川 泸州 646000 )

低位前切除综合征是指直肠癌患者在行保肛直肠切除术(简称前切除术)后出现的一系列肠道功能不良症状,包括大便失禁、尿失禁、便秘、性功能障碍等[1]。术后有80%~90%的患者会出现一种或多种低位前切除综合征的症状[2];短期症状(术后6~12个月)通常是由于新直肠激惹引起;长期症状(12个月后)通常是由于肠功能发生永久性改变导致,近一半的患者在术后11~14年会持续受到低位前切除综合征的困扰[3],部分患者因难以忍受术后大便失禁而被迫行永久性肠造口术。现有关低位前切除综合征的国内外研究以原始研究为主,研究内容包括低位前切除综合征的定义、发病率、危险因素及康复策略,康复措施主要包括肛门冲洗、盆底康复、药物治疗、神经刺激。本研究通过整合、提取和总结有关低位前切除综合征预防及管理的相关证据,形成了一套完成的证据总结,旨在为临床上规范化应对低位前切除综合征提供建议。

1 资料与方法

1.1检索策略 按照证据资源“6S”模型[4]自上而下进行文献检索。检索的指南网包括美国国立指南网、加拿大指南网、英国指南网、中国医脉通临床指南网。数据库包括UP TO Date、BMJ Best Practice、PubMed、The Cochrane Library、Embase、Medline、中国知网、万方数据知识服务平台、维普数据库、中华医学期刊全文数据库。专业学会网站包括安大略注册护士协会、美国医学会、美国结直肠外科医师协会。纳入的证据类型为临床决策、指南、专家共识、系统评价及随机对照试验(RCT)。检索指南及专业学会网站时,中文检索词包括“低位前切除综合征”“前切除术术后”“保肛术后”“预防”“管理”“护理”,英文检索词包括“low anterior resection syndrome”“postoperative anterior resection”“protect anal postoperative”“prevention”“management”“nurse”。检索综合数据库时,中文检索策略为(低位前切除综合征OR前切除术术后OR保肛术后)AND(预防OR管理OR护理);英文检索策略为(low anterior resection syndrome OR postoperative anterior resection OR protect anal postoperative)AND(prevent* OR manage* OR nurs*)AND(guideline OR consensus OR opinion OR best practice OR best evidence OR system review OR mate)。检索时限为2017年1月-2022年3月。

1.2证据的纳入与排除标准 (1)纳入标准:与低位前切除综合征预防、管理、护理及治疗相关的文献;文献类型为:临床决策、指南、专家共识、系统评价及RCT。(2)排除标准:非中英文文献、无法获取全文及重复发表的文献。

1.3文献的质量评价 (1)指南的质量评价。使用国际AGREE协作组织2009年改良的《临床指南研究和评价系统》(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation ,AGREE II)对指南进行评价[5]。该量表包括6个领域、23个条目,每个条目按1~7分进行评价(1=很不同意,7=很同意),每个领域得分等于该领域可能的最高分数的百分比。计算方法如下:领域最大可能分值=7(很满意)×条目数×评价者数;最小可能的分值=1(很不同意)×条目数×评价者数;该领域的标准百分化比=(所有评分者评估分数总和-最小可能分值)/(最大可能分值-最小可能分值)×100%。(2)临床决策的质量评价目前还未见国际公认的证据评价工具,应追溯相关证据对应的原始文献选择相应的工具进行评价[6]。(3)系统评价的质量评价采用AMSTAR(Assessment of Multiple Systematic Reviews)评价工具[7]进行方法学质量评价。AMSTAR量表共11个条目,每个条目按照“是、否、不清楚及不适用”进行评定。(4)RCT的质量评价采用Cochrane协作网2011年更新的“对干预性研究进行系统评级评价Cochrane手册-5.1.0版本”(Cochrane Handbook for Systematic Review of Intervention -version5.1.0)[8]提出从7个方面对RCT进行真实性评价。评价者需对每个项目做出偏倚风险低、偏倚风险高、不清楚的判断。

1.4证据的提取与综合 由2名经过系统循证护理培训且与本研究领域相关的专家逐篇提取证据,当出现意见不一致时,由第3名专家介入进行评价,最后通过协商决定最终的结果,后对提取的证据进行分类汇总。证据综合的标准如下:(1)当不同文献对证据结论有差异时,遵循循证证据优先、高质量证据优先。(2)当证据内容相同时,优先选择通俗易懂且描述全面的证据。

1.5文献质量评价过程 纳入的文献由2名与本研究领域相关的专家(指南由4名专家)单独进行质量评价,当出现意见不一致时,由第3名专家介入进行评价,最后通过协商决定最终的评价结果。指南选择质量等级为A级(6个领域的标准化得分均>60%)和B级(≥3个领域30%~60%)者纳入。临床决策与系统评价在2名专家意见达成共识且与无违反原则性问题时最终决定纳入或剔除。当纳入的证据意见发生冲突时应综合考虑证据的质量及发表时间。采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心证据分级及证据推荐级别系统(2014版本),根据研究设计类型不同将证据分为1~5级,(1级最高,5级最低)。

2 结果

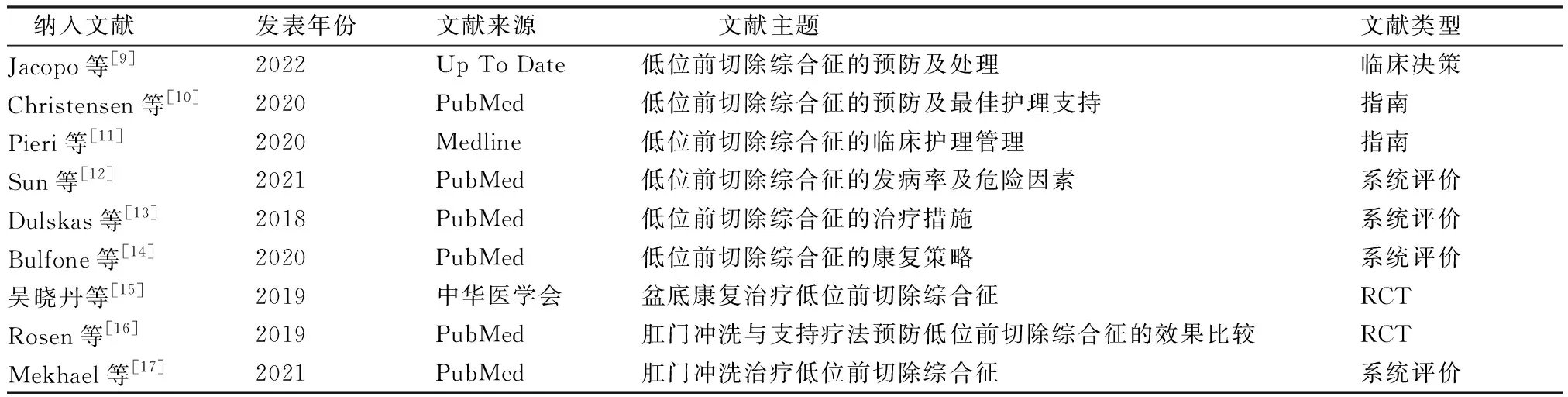

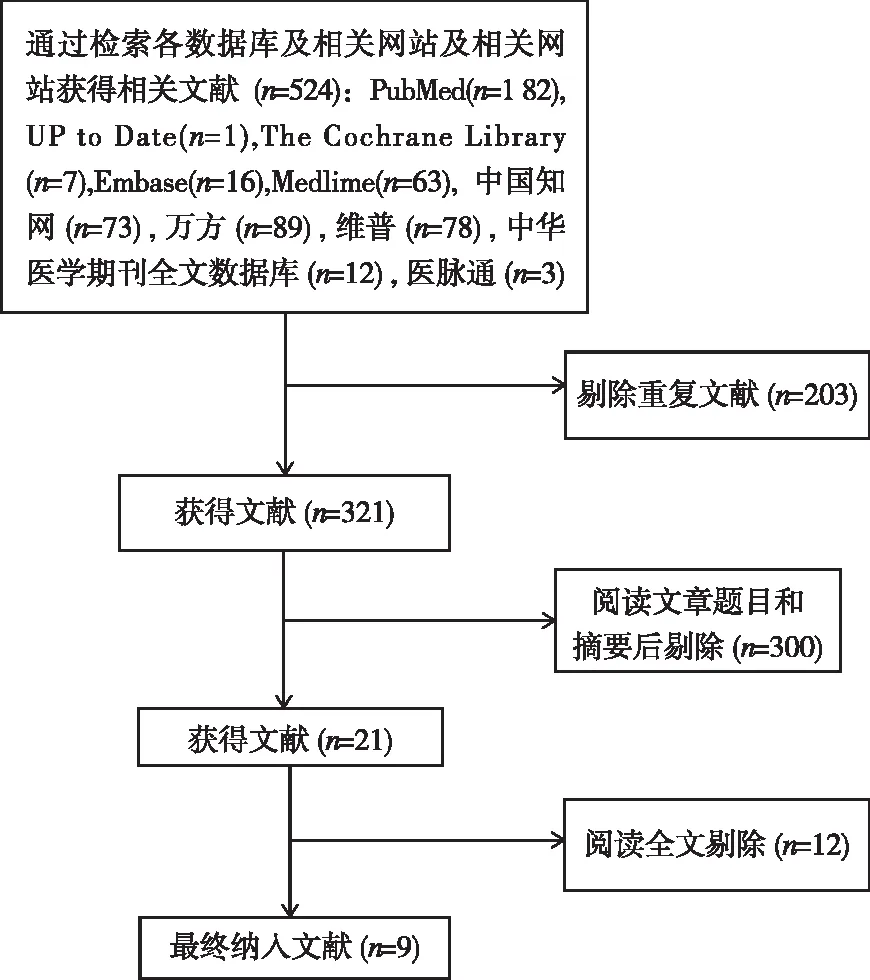

2.1纳入文献的一般特征 初步检索获得相关文献524篇,后通过阅读文章题目、摘要及去掉重复后剩余21篇,再下载全文进行阅读,最终纳入9篇文献[9-17],其中指南2篇[10-11],临床决策1篇[9],系统评价4篇[12-14,17],RCT 2篇[15-16],文献筛选流程,见图1。纳入文献的一般情况,见表1。

表1 纳入文献的一般特征

图1 文献筛选流程图

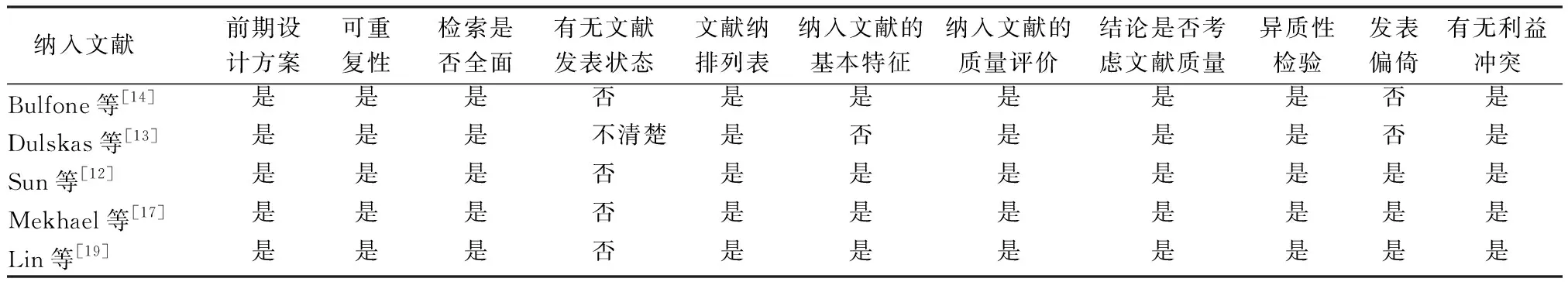

2.2文献质量评价结果 (1)指南的质量评价结果:共纳入2篇指南[10-11]:1篇[10]来源于Pubmed。根据评价结果得出范围与目的评分为100%、参与人员评分为94.44%、严谨性评分为27.08%、清晰性评分为69.44%、适用性评分为58.33%、独立性评分为95.83%,评定结果为B级,纳入;另1篇[11]来源于Medline,根据评价结果得出范围与目的评分为94.44%、参与人员评分为36.11%、严谨性评分为27.08%、清晰性评分为94.44%、适用性评分为70.83%、独立性评分为91.67%,评定结果为B级,纳入。(2)系统评价的质量评价结果:共纳入4篇系统评价[12-14,17],均来源于PubMed,质量均较高,准予纳入。评价结果,见表2,(3)临床决策的质量评价结果:共纳入1篇临床决策[9],来源于Up to date,共从中引用了2条证据,分别来源于1篇RCT[18]和1篇系统评价[19]。其评价结果见RCT的质量评价结果和表2的Lin等[19]。(4)RCT的质量评价结果:共纳入2篇RCT[15-16],1篇来源于PubMed[16],1篇来源于中华医学期刊全文数据库[15]。2篇文献除在实施盲法方面存在偏倚风险高的风险外,其余方面均为偏倚风险低,准予纳入;追溯临床决策的参考文献获得1篇RCT[18],来源于PubMed,该研究除在分配隐藏方面偏倚风险高,其余均为偏倚风险低,准予纳入。纳入系统评价的质量评价结果,见表2。

表2 纳入系统评价的质量评价结果

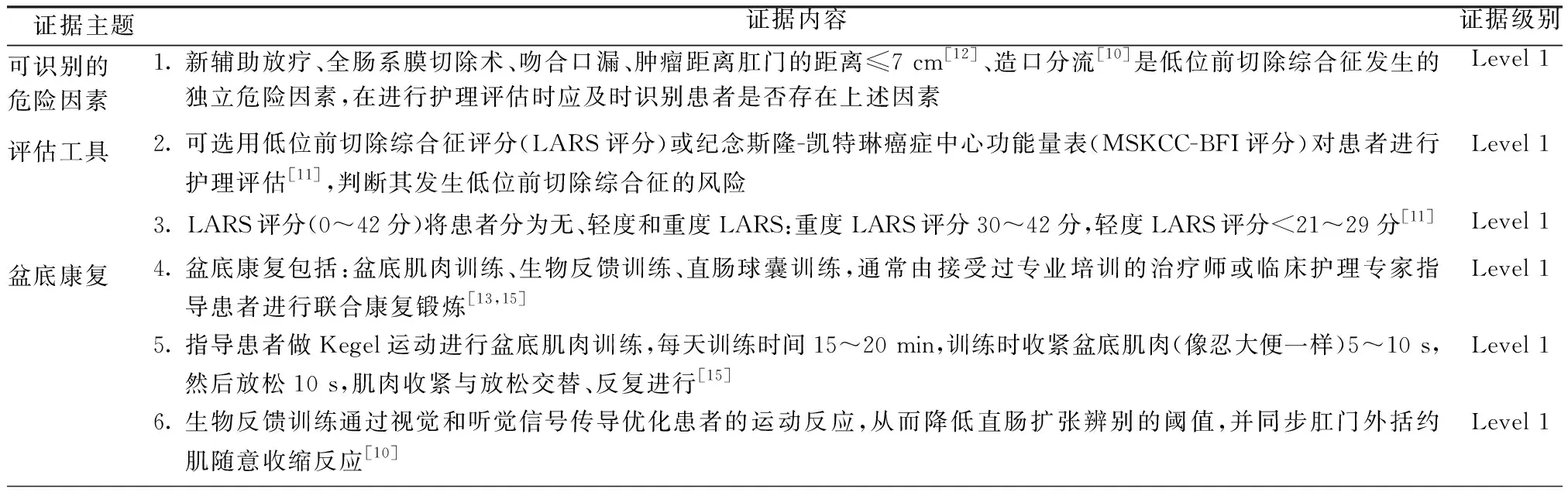

2.3证据总结与分析 本研究通过系统检索,共纳入9篇文献[9-17]。通过2名该领域的专家对文献进行分析、评价共提取与低位前切除综合征预防及管理的相关证据18条。见表3。

表3 低位前切除综合征预防及管理的证据总结

2.3.1低位前切除综合征的危险因素(第1条证据) 放疗[20]会影响盆底肌肉及神经的正常功能,因此临床护士应精准把控放疗的时间及部位,减少放疗对患者产生的副作用。全肠系膜切除术时,易损伤环切直肠壁或低于齿状线水平的神经和位于4~5和7~8点钟位置的提肛自主神经[21],如果患者肠道粘连严重或腹腔内有感染,都会加大手术的难度,增加了神经受损的风险。长期吻合口漏会导致盆腔感染,从而引起盆腔自主神经病变,临床上医生[22]选择行回肠造口术处理难治性吻合口漏,而忽略了造口本身会增加低位前切除综合征的风险,可能与回肠末端上皮细胞功能的改变,导致胆汁酸吸收不良,小肠细菌过度生长[23]有关。肿瘤到肛门的距离直接决定手术切除的范围,如果距离过近,在切除时易损伤肛门括约肌,从而影响患者的控便功能。

2.3.2低位前切除综合征的评估工具(第2~第3条证据) 低位前切除综合征评分和纪念斯隆-凯特琳癌症中心功能量表(MSKCC-BFI评分)。低位前切除综合征评分由丹麦学者Emmertsen等[24]于2012年研制,主要用于评估低位前切除术后患者的排便功能,该问卷仅有5个问题:稀便失禁、排气失禁、便急、密集排便(排便间隔时间不超过1 h)及排便频率。MSKCC-BFI评分该问卷由美国学者Temple等[25]于2005年研制的,是国际首个经过验证的问卷,该问卷包括18个问题,含3个子量表评分、1个整体评分、1个总评分。由于MSKCC-BFI评分耗时长且复杂,限制它的临床使用。丹麦的一项研究[25]发现,一般人群中有19%的女性和10%的男性低位前切除综合征评分≥30分(相当于“重度低位前切除综合征”),意味着低位前切除综合征评分敏感度高,特异性低。因此在临床上使用低位前切除综合征评分时应对患者进行全面的评估,综合考虑并排除对评分产生干扰的混杂因素。

2.3.3盆底康复的方法(第4~第9条证据) 护士需叮嘱患者在Kegel运动前排空膀胱,并指导其使用正确的肌肉发力,要抬起和挤压停止或减慢运动的的肌肉(提肛肌和尾骨肌),而不是腹部或大腿内侧肌肉[27]。Kegel运动具体步骤:(1)向上、向内提拉提肛肌和尾骨肌,进行5次慢收缩训练,使其处于紧绷状态坚持5~10 s。(2)慢收缩训练后立即进行5次快收缩训练:盆底肌肉向上、向内提拉收紧保持1 s。(3)交替进行快慢收缩五次后,指导患者进行放松训练[25]。生物反馈训练[28]通过肌电图的视觉反馈提示信息,指导患者正确挤压或放松肛门括约肌。一项随机对照实验发现[29],行保肛术后2个月的患者每周进行2次,共10个疗程的生物反馈训练,生物反馈组的低位前切除综合征评分下降、直肠容量增加,患者术后排便功能得到明显改善。通过直肠球囊训练[30]可提高患者的直肠容量及直肠排便阈值,减少便意,从而改善大便失禁的症状。

2.3.4肠道灌洗的方法(第10~第12条证据) 定期行肠道灌洗[31]可改善结肠的传输时间及控便能力,在灌洗的过程中可刺激直肠容量的改变。一项研究[32]显示,在对33例低位前切除综合征的患者进行为期6个月的肠道灌洗后,低位前切除综合征评分的中位数、四分位数从35.1(30,42)分降至12.2(0,21)分。值得注意的是,在临床上为降低并发症发生的风险,进行肠道灌洗时要求患者灵活性强;其次护士需进行专业的灌肠培训。而对于术后肛门狭窄的低位前切除综合征患者要求使用软质的灌洗导管,防止对其肛门括约肌及直肠肌肉造成二次伤害。

2.3.5与低位前切除综合征有关的健康教育(第13~第18条证据) 治疗低位前切除综合征是一个循序渐进的过程,对于每个患者首先选择易操作、费用低及无侵入性的保守治疗,在保守治疗仍有严重症状的患者才选择神经刺激[33]。现治疗低位前切除综合征常用神经治疗包括骶神经刺激和皮胫骨刺激,无论是那种刺激都是采用手术的方式将电极置于人体内部,通过电流的作用对控制人体排便及排尿的神经进行治疗。一篇系统评价[34]显示,对低位前切除综合征患者植入永久性骶神经刺激电极后,低位前切除综合征的治愈率高达94.4%。皮胫骨刺激[35]是将电极放置于皮胫骨后神经及足弓下,通过电流的作用刺激患者的胫骨后神经间接调节骶神经功能从而改善低位前切除综合征患者的排便及排尿功能,由于存在个体差异,皮胫骨刺激参数的设置应该遵循从小到大的原则,直至个体有反应为止。对于低位前切除综合征的患者来说,骶神经刺激较皮胫骨刺激便宜,但皮胫骨刺激的手术创伤较骶神经刺激小,因此,在临床上应充分考虑患者的意愿。国外一项研究[36]表明,临床上低位前切除综合征的患者有97%表现为排便失禁,因此护理专家可指导患者使用肠道日记,它可以直观的向医务工作者展示患者排便情况,而不是依赖患者的回忆,根据日记记载的内容确定下一步的护理干预方案。

3 讨论

3.1证据总结对保肛术后患者预防及管理低位前切除综合征的指导意义 本研究采用循证的方法分别从低位前切除综合征的识别、诊断、预防及管理方面汇总证据,以期为该类患者制定循证护理实践提供参考。对于低位前切除综合征的患者,早期识别危险因素是预防疾病的前提,为了提高患者术后的生活质量,使之更快的融入社会生活,术中应尽量减少对患者的肛门及直肠肌肉和神经损伤;而对于无法避免的危险源,术后应尽早采取保护措施,减少相关症状出现的频率。其次,正确诊断低位前切除综合征是治疗的前提,护士在临床上为了快速准确的筛选出低位前切除综合征患者,工具是必不可少的,相较于MSKCC-BFI评分,低位前切除综合征评分应用更为广泛,操作也更为简单。最后制定合适的治疗方案是管理低位前切除综合征的关键,患者个体差异大,要求在临床工作中,制定相关的护理措施时应考虑患者的意愿,价值观及经济状况,且管理低位前切除综合征是一个漫长而复杂的过程,需要患者、医生及护士的通力合作。

3.2证据在临床应用过程中需进一步改进 本研究在检索、筛选、评价、提取证据时严格遵循循证的原则,但纳入文献大多为外文文献[9-14,16-17],建议各医院在应用最佳证据前,需综合考虑医院的医疗资源、医护人力资源及患者的意愿;同时在证据应用过程中,应定时进行效果评定,评估患者症状是否改善及改善的程度,动态调整管理方案,以便制定出适合本单位的最佳管理策略,不断提高患者的生活生命质量。

综上所述,本研究总结了低位前切除综合征预防及管理的相关证据,包括:可识别的危险因素、评估工具、盆底康复、肠道灌洗、健康教育5个方面的证据,可为临床实践及指南的制定提供循证依据。但纳入的文献都忽略了对低位前切除综合征患者性功能的考量,因此还需要开展更多高质量的临床试验探讨低位前切除术后患者的性功能变化,同时还有待进一步开展高质量的研究为预防及管理低位前切除综合征提供最佳的证据。