舞台美术的“写意性”与“假定性”辨析

2023-06-27金婧

金婧

摘 要:中国舞台美术理论自20世纪50年代发展至今已经有70年的历史,总体来说,处于80、90年代“中国戏剧黄金十年”的舞台美术理论研究枝繁叶茂,其以戏曲的“写意性”与话剧的“假定性”的研究为主要导向,打开了21世纪舞台美术理论研究的大门。而今“假定性”与“写意性”都作为舞台艺术突破现实时空的手段,成了舞台创作过程中必须关注的问题,当下尤其看重舞台“写意性”的研究,而这个问实则隐含着对东西方舞台创作形态的认识。本文浅从80年代关注的“假定性”与“写意性”这组隐含对立的概念出发,对当下舞台美术创作的方法进行梳理和深入思考。

关键词:假定性;写意性;戏曲舞台;舞台美术理论

中图分类号:J813文献标识码:A文章编号:2096-0905(2023)06-0-03

回顾中国舞台美术发展的70年历史,20世纪80年代的舞台美研究聚焦在“假定性”“写意性”上。当时关注这些概念只因戏曲与话剧都走入了现实主义带来的困境,但无论怎么呼唤“假定性”或“写意性”它都只是用来解决舞台现实主义困境的一种方法。

而今,我们已走出“现实主义的愁云”,但是现代舞台美术创作的方向追求仍有待明晰。尤其要指出,舞台“写意性”最开始是在戏曲中,作为西方戏剧“写实性”特征对应提出的,尽管今天舞台“写意性”的范畴早已超越戏曲,但在谈及“写意性”问题时仍要将其放在中国传统文化语境中讨论,再与其他作品展开对比,进行舞台的“假定性”“写意性”特点的探讨才具有当代价值。

一、对舞台写意性的重新思考

(一)舞台写意性的底层逻辑是“离形取意”产生的造型多义性

唐代司空图的《二十四诗品·形容》中有对“离形取意”的解释:“俱似大道,妙契同尘。离形得似,庶几斯人。”①即说,只要事物的神理妙合无间,且不为形所拘束,在某种程度上离开描写对象的原貌和形态,运用夸张或象征的方法更有助于表现审美对象的内在本质特征和精神、动态美。

“戏曲艺术创造形象时不十分注重追求外部形态的逼真,而以揭示人物的性格特征和内在气质为主要目的。”[1]——可见,戏曲艺术的追求是“离形取意”,是“可以写实,但绝不完全写实”的逻辑,在创作中表达为“传神”。这一目标通过写意的手法来达到,而写意手法背后是“离形取意”原则,而最能体现“离形取意”原则的艺术门类是中国传统绘画。在舞台美术设计中,有大量通过对传统绘画的笔法和画面构成进行变形、加工、取材创造出写意的概念的作品。

在2021年湖南省昆剧团创作的新编昆剧《乌石记》中,构成舞台画面的主要内容仅一笔“墨痕”,这个墨痕设计来源于对中国水墨画中笔法的运用,在侧锋的运笔基础上加入对中国绘画肌理效果的模仿。舞台上,“墨痕”可以是远山、屋顶,也可以是乌云,可见,离开对具体形象的描绘,只保留部分相关要素,留给审美对象无尽的可能性,就是前文所述的动态美感,这种动态美来自作品自身的“未完成”,其赋予审美对象任意一种解读方法,因为作品的视觉形象不强调再现性的描摹限制,从而使其产生了离开具体形象之外的含义。故而,离形取意原则是可以通过对造型的不完全规定完成对“神”的追求,也是写意性的创造。

但是,并非只有运用传统绘画要素这一种方式可以达到传神目的,非绘画领域的“离形取意”也可以创造出写意性。在2016年张军當代昆曲艺术中心演出的昆曲《春江花月夜》中,舞台的视觉形象源于对作品音乐的“流动性”的把握,相较于绘画可以塑造的媒材,音乐并没有可以形变的物质对象,而是借助时间这一载体存在。《春江花月夜》的舞台视觉形象来源于人们对音乐本身以及其时间载体的认识,声音、时间没有具体视觉形象,创作者基于一种概念性的认识,为本无形的概念创造出形态,亦可称为一种“离形取意”,正因“神无可绘”“大象无形”,这种更深层次的形象不确定性能够召唤出更高的审美追求,产生超脱形态、概念之外的意象——“神”,也就是写意性。

最后,写意与传神是“写意性”的一体两面,传神是目的,写意是方法,方法与目的结合共同铸造了“写意性”概念,而“写意性”的最小单位,则由“离形取意”原则支撑,是离开具体形象、概念去创造具有多义性的视觉形象。

(二)舞台写意性的基础是视觉形象的装饰性夸张变形

诚然,离形取意是舞台写意性的原则,有原则就有对应的手段,离形不是无形,取意不是任取,这套手段的标准在于进行夸张和变形的程度。拿戏曲来说,戏曲的离形取意通过程式来实现,程式是生活动作、形象的变形,而程式的具体运用大多通过虚拟的手法来表现。夸张与变形是任何艺术创作具有的基本手段,但是并非任何形式的夸张变形都能创造出“写意性”。接下来以两组对“山”的造型应用出发,对比不同的舞台,探讨写意性的夸张变形方法。

2016年大型民族舞剧《桃花源记》中“山”的使用在戏曲写意性舞台当中,山的变形基本不为舞台实际动作提供支点和调度功能,而强调作为舞台空间画面造型的装饰美感,《桃花源记》的山是对中国绘画留白的吸收,是对生命之厚重命题的多义性图像阐释,这里出现的山没有具体写实的造型指向,遵循着“离形取意”的造型多义性原则创作。

而当我们的视野进入当代西方演剧作品中时可以发现,“山”的具体形象通常以去装饰化的几何线条出现,在2020年卡尔森导演的布里顿歌剧《仲夏夜之梦》中,山的形象以一块绿色的毛毯呈现,并成为舞台上演员随意调度的道具。可见,西方演剧舞台的山并不追求整体舞台视觉和谐,而是以强调功能性,是否参与演出调度、环境构建,达到功能多义性作为第一目标[2]。

总的来说,戏曲写意性舞台中出现的夸张变形手法目的在于修饰美化艺术形象,追求舞台的视觉和谐,第一要义是其美观与氛围;而西方舞台中的夸张变形是把客观视觉形象分解、重组为新形式,用异质材料媒介替换,追求视觉效果的强烈与陌生。我们可以看到,写意性舞台的夸张形变强调装饰美不注重功能性;相反可以看到《仲夏夜之梦》中的造型夸张与变形注重功能多义性,轻视造型装饰性。

(三)舞台写意性包含了对假定性的默认

舞台的“写意性”是一种来源于中国传统文化内部的审美追求,所以戏曲舞台的表达是最贴近“写意性”本质追求的,但并非说非戏曲舞台无法创造写意性。20世纪80年代“写意性”概念和方法经常被搬去话剧舞台上做救兵,去解决以现实主义为指导的演剧出现的“环境危机”和“行动危机”,戏曲舞台上的以鞭代马,以桨代船,圆场走千里,用在话剧舞台上大放异彩。

同时,可以发现戏曲舞台上的诸多“办法”建立在“假定”的基础上,我们默认无水行舟的写意性舞台成立的基础是我们优先接纳了“假定性”的存在;既然在舞台写意性概念里包含了假定性,二者就存在一定的关联。

二、舞台假定性与写意性的关联

(一)舞台的“假定”本质也是一种夸张形变

法国戏剧理论家萨赛定义舞台假定性:“借助于一系列‘约定俗成的东西给观众造成真实的幻觉。”从这个角度看,假定性即一种程度的“创造幻觉”,那么舞台假定性与舞台写意性有共通的部分,但不等同,这个共通的部分在于对“假定”的认识。

简单来说,任何艺术都必须承认假定的概念存于自身之中,否则我们无法“相信艺术”。舞台的假定性来源于舞台时空的有限性,从而催生舞台美术的假定性,因为只有承认假定性才能突破舞台现实时空的约束;舞台美术的假定性不需要呈现完全真实的东西,对此中国传统戏曲舞台就是有力的证明[3]。

如前所述,“假定性”建立在观演之间的“约定俗成”中,观众进入剧场必须带着能接受演出对真实进行一定改变夸张的准备,而正是这种“准备”使观演共同建立了辨别生活与虚构、区分现实与假扮的尺度规则,这便是假定性的本质原则。

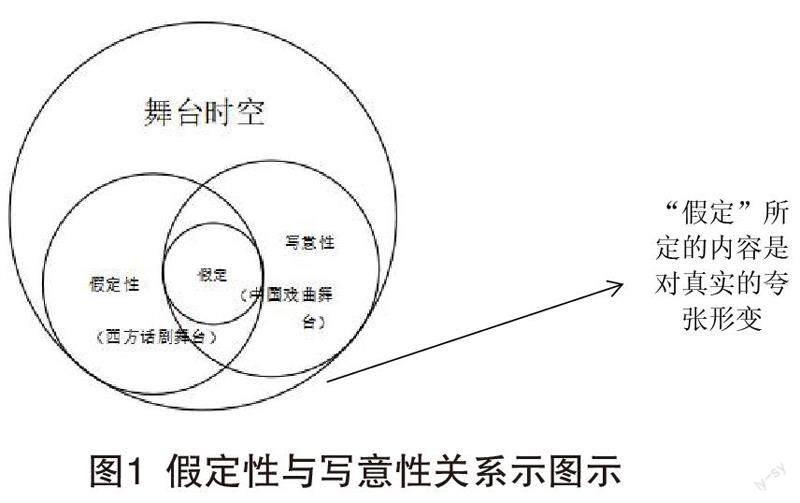

既然舞台中的假定由对现实的夸张形变而来,那么在这个基础上假定性舞台与写意性舞台之间的关系可以简化成图1所示的关系图,二者以假定的夸张形变逻辑作为突破舞台现实时空约束的表现手段平行存在,有重合互相转化融合的部分。

(二)舞台假定性的不同呈现取决于不同“约定俗成”的视觉要素

我们肯定假定的概念先天存在于戏剧艺术之中,是一种对真实的夸张变形;西方舞台的“假定性”作为创作手段是为了突破舞台幻觉主义对真实的追求而创造的,而中国传统戏曲的“假定性”则内化于表演和所有舞台形象的“程式化”中,根本上是一种对生活真实与艺术真实的转化。而两种假定性舞台所呈现出的不同在于不同的视觉要素,可以拿最具有“假定性”特点的阿比亚的反自然主义布景舞台的作品和经典京剧《三岔口》的舞台进行对比。

《三岔口》中的夜间打斗通过一桌二椅完成,没有灯光、布景,不存在造型多义性以及装饰性的夸张变形的创造空间,可我们依旧认可这是舞台写意性的呈现;反观阿比亚开创的中性舞台布景之中,有灯光,有功能多义性的台阶布景,我们不会描述这是写意性的舞台。尽管不以写意性作为衡量标尺,但是同样作为承认“假定性”原则的舞台中,两种舞台的表现方式有所不同,其原因在于视觉要素的不同[4]。

如果说夸张变形的手段指向视觉的抽象化,那么两种舞台的不同抽象程度体现则是不同视觉要素的选取,视觉要素中包含了构成、色彩、观念等。首先,从构成来看《三岔口》的舞台明显在现实生活要素或中国传统绘画的内容中做变形抽象,其本质不脱离对“形”的追求,而西方舞台,则明显舍弃对“形”的保留,其夸张抽象是强调主观且功能性的,不对其“形”的视觉要素进行塑造,是去装饰化。其次,色彩是一个非常值得关注的点,我们可以在大量的作品中看到中国舞台对色彩的追求,这也源自中国古典绘画审美。西方的色彩思维是科学性地对光学和固有色的判断,其背后有深刻的美学渊源和观念指向;尤其在现代舞台作品中我们愈能发现西方舞台的去装饰化去色彩倾向化,而中国舞台强调装饰性和色彩品格。

在2019北方昆剧院演出的《桃花扇》和2017芭蕾舞剧《伍尔夫的悲剧》中明显看到对比,同樣是对于“窗”的表达使用的色彩截然不同,而这些色彩、观念所构成的视觉要素的背后便是更加深刻的“约定俗成”。

所以“假定性”创作手法下的舞台的结果,并不取决于“写实”或“写意”的创作手段,而取决于创作者以什么样的“约定俗成”的视觉要素来暗示引导观众,或者说是什么样的“约定俗成”中诞生的观众,影响了我们感受到两种舞台假定性呈现的不同。

(三)“假定性”手法与“写意性”手法辨析

可以说,写意性、假定性二者作为突破舞台现实时空的手法各有侧重;假定性更接近为一种存在于创作内部的逻辑,实现手段是变形、夸张,但他不直接作用于视觉形象,他的形变对象可以是视觉性布景也可以是表演动作或语言、具体情境等;但是舞台写意性是一种外在的表现手段,它的夸张变形一定有具体的视觉造型对象和装饰性目的,且以视觉造型为主导呈现“写意性”,因为离开视觉造型——“离形取意”的“形”就不复存在了。写意性的舞台美术追求是把假定性的夸张变形逻辑转化为一种表现手段,把生活真实转化为艺术真实,所以从某种角度说,只有先肯定舞台假定性才能有舞台写意性。

三、舞台写意性与假定性的共同追求

很少有一门艺术像戏剧这样在“真、假、是、非”之间纠葛无穷,无论在理论探讨方面或创作实践方面都是如此,这就足以证明舞台艺术是无限可探讨的。

舞台写意性与舞台假定性作为突破舞台表现时空限制手段的一体两面在理论和创作中都有非常重大的意义,我们可以通过“写意性手法”来打破舞台视觉空间的逼真性,以“假定性手法”重组环境的有限性,但这仍然不是最终目的,无论使用“写意性手法”还是“假定性手法”,解构、组织戏剧空间的目的应为更加鲜明有效地传达戏剧演出所蕴含的深刻而强烈的情感内容。

四、结束语

阿尔托认为:“剧场的真正目的在表现最普世的、开阔的生命面向,并从中提炼意象,让我们乐于在其中发现自己。”[5]不言自明,当代社会将人压缩为一种思考工具,将感性与理性、身体与精神二元分裂,阿尔托重视戏剧的力量,想通过非理性直感性的舞台艺术“破除一切,回归本质”,这也是我们的追求。

所以,在戏剧艺术里,突破“真实环境空间”局限的成为重要话题,戏剧艺术成了寻找能够使人通过艺术进入“真正情感”的道路,只有在这时,以“假定性”“写意性”手法进行的舞台创造,才有可能真正突破层层现实意义的屏障,通达艺术最终之所在。

参考文献:

[1]孟繁树.论戏曲审美系统[J].艺术百家,1987(04):4-15+46.

[2]王学锋,田黎明,刘祯.戏曲舞台美术研究卷——二十世纪戏曲学研究论丛[M].合肥:安徽文艺出版社,2015.

[3]孟繁树.现代戏曲艺术论[M].北京:北京时代华文书局,2017.

[4]王晓鹰.从假定性到诗化意向[M].北京:中国戏剧出版社,2006.

[5][法]阿尔托.戏剧及其重影[M].刘俐,译.杭州:浙江大学出版社,2010.