精益管理对改善CT 和MRI 检查服务流程的应用效果

2023-06-26邹瑜孔德香汪璠姜婷婷刘燕丹高勇通信作者

邹瑜,孔德香,汪璠,姜婷婷,刘燕丹,高勇(通信作者)

南京医科大学附属淮安第一医院 (江苏淮安 223300)

CT、MRI 检查服务流程作为医院众多业务流程中一个非常重要的组成部分,其流程完备、检查高效、报告出具及时,影像诊断结果准确无误可使患者得到及时、有效且精准的救治,缩短患者术前平均等待天数及总住院天数,加快床位周转,提高床位资源利用率,从而提升全院运营效率[1]。

我院CT、MRI 检查服务流程涉及各临床专科门诊诊室、各临床病区、收费处、预约中心、CT 室、MRI 室等多个服务单元,同时涉及临床医师、CT/MRI 影像医师、技师、护理人员、工勤人员等各职系人员,因此导致CT、MRI 检查患者动线复杂、周长较长。该全流程除CT、MRI 检查图像及报告等有价值产出外,还有漫长的等待时间,其中CT[包括CT 平扫、CT 增强、CT 血管造影(CT angiography,CTA)、CT 静脉成像(CT venography,CTV)、CT 三维重建、CT 引导下肺结节穿刺定位等]平均预约检查等待时间约为1.1 d,平均取片等待时间约为7.8 h,MRI(包括MRI 平扫、MRI 增强)平均预约检查等待时间长达3 d,平均取片等待时间约为22.4 h,以及反复排队缴费、无效走动等均无价值产出。全流程中非价值流程较多,导致CT、MRI 检查服务效率(真正作业时间/流程总时间,PCE)低下,从而导致患者满意度较低,医疗资源浪费与患者花费增加,医患矛盾加剧,影响我院的核心竞争力。

本研究运用Visio 泳道图、5W2H 问题表、信息化实现分析等科学管理工具和手段,对CT、MRI 检查流程进行管理与质量改进。首先,通过Visio 泳道图对流程进行描述,梳理、识别流程的关键时间节点;其次,利用5W2H 问题表、信息化实现分析对单个活动/动作进行优化分析、提出流程优化改进建议;最后,再次利用Visio 泳道图对优化后的流程进行描述并与优化前流程进行对比分析,从而尽可能消除流程中的非价值流程,提升CT、MRI 检查PCE,使CT、MRI 检查流程更加精实高效,提高管理效率,改善患者就医体验,增强医院的核心竞争力。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2021 年12 月至2022 年3 月于我院行CT、MRI 检查的264 例患者(其中门诊患者144 例,住院患者120 例),对其从临床医师开具CT、MRI检查申请单、患者缴费、预约检查、检查结束至患者完成取片(指CT、MRI 影像检查图像及报告)进行现场跟踪,记录每例患者CT、MRI 检查服务流程的动线及时间节点。

1.2 方法

1.2.1 运用现况价值流程检视工作流程

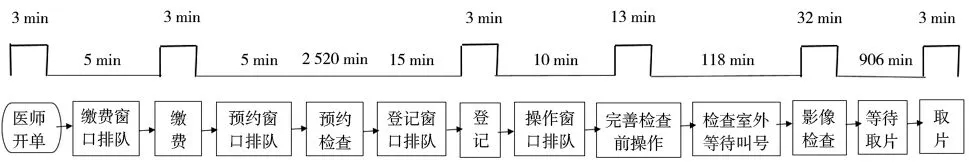

我院CT、MRI 检查服务流程如图1 所示。经过4 个月的实地跟踪、调研后发现,患者进行1 次CT、MRI 检查先后需要进行缴费窗口排队等待、预约窗口排队等待、登记窗口排队等待、操作窗口排队等待、检查室外等待叫号、等待取片共6 次排队等待。等待时间远大于实际检查及取片时间,患者满意度较低,体验感差。

图1 优化前CT、MRI 检查服务流程Visio 泳道图

本研究从Suppliers(供应商)、Inputs(投入)、Process(流程)、Outputs(产出)、Customers(客户)5 个方面绘制现况价值流程(SIPOC)[2]。如图2 所示,由临床医师、CT/MRI 检查医师、技师、护理人员、工勤人员等对CT、MRI 检查患者及患者家属提供直接或间接检查服务,可通过减少排队等待次数及缩短每次排队等待时间优化现有流程,从而提高CT、MRI 检查PCE。

图2 CT、MRI SIPOC

1.2.2 找出价值流程,计算PCE

通过对264 例患者进行现场跟踪,并记录时间节点,对CT、MRI 检查服务流程进行价值分析,绘制CT、MRI 检查服务价值流程(图3)。其中患者每一次的排队等候时间均为非价值流程。根据时间轴,计算平均真正作业时间(PT)=57 min,平均流程总时间(LT)=3 636 min,PCE=PT/LT=1.57%。CT、MRI 检查服务流程PCE 较低,主要原因为非价值流程(即各种排队等待)较多,其中预约检查等待时间及取片(含图像及报告)等待时间为重点改善对象。

图3 优化前CT、MRI 检查服务价值流程

1.2.3 确认问题,以鱼骨图寻找改善点

确定以“CT、MRI 检查预约检查等待时间较长”及“CT、MRI 检查取片(含CT、MRI 图像及报告)等待时间较长”为问题,针对问题绘制鱼骨图进行根本原因分析(图4、5)。

图4 优化前CT、MRI 检查预约检查等待时间较长鱼骨图

图5 优化前CT、MRI 检查取片(含图像及报告)等待时间较长鱼骨图

因我院现有组织架构中CT 室、MRI 室为两个独立的医技科室,分别拥有各自的负责人及CT/MRI 医师、护理人员、检查技师、工勤人员等各职系人员,且工作人员相对固定,由各自负责人对其进行独立管理。因CT 室、MRI 室各职系人员互不轮转、单独排班,导致CT 室、MRI 室各职系人员工作强度存在差异,人力资源无法得到有效利用。CT 室、MRI 室现有绩效考评体系中缺乏体现影像检查效率及报告效率的相关考核指标,对CT、MRI检查效率及报告效率的提升缺乏管控力。故导致“CT、MRI 检查预约检查等待时间较长”及“CT、MRI 检查取片(含图像及报告)等待时间较长”的根本原因为:(1)CT 室、MRI 室医师、技师(含工勤人员)、护理人员等各职系人力资源没有得到有效利用;(2)CT 室、MRI 室医师、技师(含工勤人员)、护理人员等工作积极性较低;(3)CT、MRI 检查预约模式不合理,取片(含图像及报告)模式单一。

1.2.4 针对根本原因,拟定并实施改善方案

整合人力及设备资源,提高利用率,具体如下。(1)学科整合:将CT 室、MRI 室合并为医学影像科,设置医学影像科科主任、科副主任管理岗位,科主任对CT 室及MRI 室实施一体化管理。(2)整合技师及护理职系人员:将原CT 室、MRI 室技师职系及护理职系进行人员整合,并设置技师组组长、护理组组长,分别对技师(含工勤人员)职系及护理职系统筹弹性排班,实现技师和护理职系人力资源整合及科学调配,提升人力、设备资源利用率。(3)整合医师职系人员:将原CT 室、MRI 室医师职系进行人员整合,打破既往按科室划分医师的壁垒,按诊断系统重新划分亚专科,推进学科纵深发展;由科主任对医师职系统筹弹性排班,实现医师职系人力资源整合及科学调配,提升医师资源利用率。

制定并实施CT、MRI 检查关键效率指标考核方案,提高人员工作积极性,具体如下。(1)打破既往按科室为绩效考核单元的壁垒,按医师、技师、护理职系重新设置独立核算绩效考核单元,体现“优劳优得、多劳多得、成本管控”的绩效分配原则。(2)数据优化:优化前,影像归档和通信系统(picture archiving and communication systems,PACS)检查登记时间和确认时间较为随意,时间节点无法准确抓取,且该系统未与医院信息管理系统(hospital information system,HIS)对接,成为信息孤岛;优化后,PACS 系统与HIS 系统对接,实现数据的精准抓取。(3)建立检查及报告效率指标考核体系:明确指标范围(平诊门诊及住院患者检查工作量,不含体检工作量),指标定义(如以2 月5 日为检查当日为例,CT 平扫当日检查完成率=分母中检查完成时间在2 月5 日24 点前的申请单数量/2 月4 日17 点至2 月5 日17 点完成缴费或医嘱执行的申请单数量),明确分级指标目录[3](一级指标为技师检查效率指标,医师报告效率指标。二级指标为CT 平扫当日检查完成率、CT 增强36 h 检查完成率、CT 血管两日检查完成率、MRI 36 h 检查完成率、预约检查等待天数;CT 平扫2 h 报告完成率、CT 增强2 h 报告完成率、CT 血管24 h 报告完成率、MRI 3 h 报告完成率、取片等待时长),统一数据口径,结合综合绩效考评要求及工作负荷,设置目标值及基础工作量,避免人为延时。

以患者为中心,以提质增效为主线,基于各单元服务内涵及基础工作量,制定《CT、MRI 检查关键效率指标考核方案》(完成率>目标值时予以绩效等比例奖励,完成率<目标值时予以绩效等比例扣罚)。通过严格实施,鼓励科室人员提高限时检查及限时报告完成率,充分发挥绩效指挥棒正性激励作用,缩短患者CT、MRI 检查及取片等待时间,提升患者满意度。

开发“诊间结算”功能,上线并使用“全景预约服务”系统及“影像云”系统,具体如下。(1)开发医师工作站“诊间结算”功能,实现患者诊间结算,取消排队缴费环节。(2)取消预约中心,将预约服务前移至医学影像科;全面上线并使用新系统“全景预约服务”系统[4],根据医师开具的CT、MRI 电子检查申请单和检查项目之间的逻辑性自动安排检查次序和时间,最大程度缩短各项检查的间隔时间,实现“智能排程”。(3)上线并使用“影像云”系统[5]。医患双方通过手机客户端实时在线查阅CT、MRI 影像图像及报告,不受地点、时间的限制,体现智慧化医院水平。

2 结果

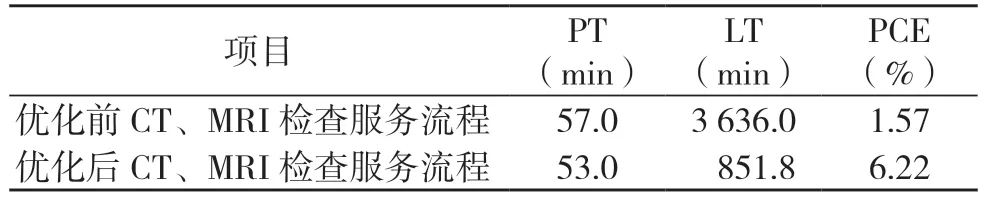

实施改善方案优化CT、MRI检查服务流程(图6)后,我院利用3 个月时间(2022 年10 月—12 月)对随机抽取的180 例CT、MRI 检查患者(其中门诊患者100 例,住院患者80 例)进行现场跟踪,发现优化后流程步骤明显减少,由13 个步骤减至8 个步骤,主要减少排队等候步骤,排队次数由6 次减至4 次,简化患者检查活动路线,缩短预约检查及取片等待时间,改善了患者就医体验,提高了患者满意度。

图6 优化后CT、MRI 检查服务流程Visio 泳道图

优化后CT、MRI检查服务价值流程(图7)中,平均PT=53 min,平均LT=851.8 min,PCE=PT/LT=6.22%。优化前后CT、MRI 检查服务流程PCE 明显提升(表1)。

表1 优化前后CT、MRI 检查服务流程PCE 对比

图7 优化后CT、MRI 检查服务价值流程

本研究运用双样本t检验统计学方法,建立零假设H0 为改善后PCE ≤改善前PCE,则假设H1 为改善后PCE>改善前PCE。计算得出P<0.05,则拒绝H0,改善后PCE>改善前PCE,差异有统计学意义。

3 结论

本研究通过优化CT、MRI 检查服务流程,推进公立医院改革,改进公立医院内部管理,调动医务人员工作积极性,提高医疗服务质量和效率,减少患者排队次数并简化动线,缩短检查预约等待时间及取片等待时间,避免患者多次往返,提高患者满意度,促进医患关系的和谐,真正体现“以患者为中心”的服务理念。

随着公立医院管理需求日益精细化,我院在建立现代医院管理体系的过程中由粗放型发展逐渐转型精细化管理,紧随国内知名三甲医院四川省华西医院、江苏省鼓楼医院步伐,率先培养组建一批精细化运营管理专业人才,不仅理解政策导向,还具备经济、市场、财务、人事等综合素质和管理知识,建立横向、枢纽式运营管理团队,同时实施专科运营助理制度,成立运营质量管理处,以问题为导向,协同各职能部门开展科学、系统、全面的医院运营管理工作。医院通过有效的整合利用人、财、物、技、信息等核心直接资源,完善三级公立医院绩效考核工作机制,优化工作制度与业务流程,降低医院运营成本,提高运营质效,实现投入产出过程效率、效益、效能的最优化,缓解日益紧张的医患矛盾及医疗资源数量不足与相对浪费的矛盾,以精细化管理支撑医院可持续发展[6-8]。

此外,我院利用精益管理手段先后成功优化入出院服务流程、超声检查服务流程,临床营养制剂取用流程、无痛胃肠镜检查流程、病理闭环管理流程、急危重症患者转运流程、日间手术流程等,不断提升医院运行质效,并以典型成功案例向医联体集团单位推广应用,有效提升区域内医疗机构整体服务水平。