无奈的选择:明代守御客兵考论

2023-06-25乔宇

摘 要 客兵是明代九边防守军兵中的重要组成部分,其发展演变之过程与明代军事制度的变化紧密联系。明初,客兵多指调往他卫戍守的卫所旗军,其与土兵和当地的卫所军相区别。明中叶以后,随着边防形势的紧张,客兵逐渐变成了既包含卫所旗军又包含募兵的开放性概念。客兵的身份也可以实现由“客”向“主”的转化。因此,《明史·兵志三》《明史·食货志六》以及《崇祯长编》中对客兵概念的界定皆是单一且不准确的。正统至正德时期,明廷不支持大规模使用客兵。嘉靖以后,蒙古俺答部向东进犯宣大京师蓟镇等要地,明廷被迫以营为编制大规模调动客兵戍守东部边镇,西北边镇仍以主兵作為防御主力。然而,大量客兵的聚集对军饷供应及驻地稳定带来消极影响。嘉靖后期,明廷采取减客兵、练主兵的措施试图减少客兵的使用,但收效甚微。万历后期辽战爆发,客兵与辽人矛盾日益激化,但冲突很快随着辽东的沦陷而告终,客兵依旧参与重要军事行动并扮演着重要的角色。

关键词 明代 客兵 募兵 嘉靖

明代军事制度的相关研究学界不乏成果,其关注点多集中在卫所制度、班军、募兵、营兵、九边防御、军饷等方面。然而,阅读实录、《明史》等文献时会发现,“客兵”一词出现的频率较高,与卫所、募兵、军饷等有着紧密的联系。梳理学界相关研究发现,鲜有成果深入分析研究客兵,客兵仅是在一些成果中作为涉猎的内容被简要提及。因此,本文欲梳理明代客兵的变化发展情况,集中解决与客兵相关的基本问题。通过对客兵制度及其地位变化的论述,揭示明代九边防御体系变化的主要特点和基本规律,不足之处祈请方家指正。

一、客兵基本定义的界定

关于明代客兵的定义,目前学界主要有两种说法。其一,客兵是嘉靖朝“南倭北虏”之乱后逐渐形成的,是相对于本地驻屯军和土著民兵而言的一种不限其所属的特定武装力量。客兵着重强调“客”的性质,即受国家征募离开故土而远调他处(P239)。其二,日本学者川越泰博提出,客兵与民壮、土兵、乡兵等军事系统类似,即为补充卫所制度的松弛,尤其是卫所军而出现的募兵(P246)。

客兵定义的相关记载多散见于文献中。《明史·兵志三》载:“初,太祖沿边设卫,惟土著兵及有罪谪戍者。遇有警,调他卫军往戍,谓之客兵。”(P2243)从《兵志三》的记载上看,符合客兵的特征有三:其一,卫所的土著兵。其二,有罪谪戍沿边卫所者。其三,调往其他卫所作战。这里的“客兵”具有戍守的徭役性质,其既不同于驻守地的主兵,又不同于招募而来的募兵。

《明史·食货志六》中也有与客兵定义相关的记载:“主兵有常数,客兵无常数。初,各镇主兵足守其地,后渐不足,增以募兵,募兵不足,增以客兵。兵愈多,坐食愈众,而年例亦日增云。”(P1995)依《食货志六》之记载,客兵是产生时间较晚且与主兵、募兵等有所区别的兵种。

但是,《崇祯长编》对客兵的记载与《食货志》却有所不同:“各边有主兵,有客兵。主兵者,土兵也;客兵,招募之兵也。”(P671)《崇祯长编》中将“客兵”记为“募兵”,这与《明史·食货志》中客兵不同于募兵的记载大相径庭。那么,客兵与募兵是否存在关系?《明史·食货志》与《崇祯长编》哪个记载较为确切?

如上文所述,据《明史·兵志三》所载,客兵在明初时指调往他卫戍守的卫所军士,其与当地卫军土兵有着明显的区别。然而,客兵的概念不是一成不变的。嘉靖中期以后,随着明蒙关系的日益紧张,客兵的概念日渐开放。庚戌之变后不久,为防范俺答南下入侵,明廷加强了京师附近易州、通州等地的防务,即“通州以本州守,守旧统及新留班军为主兵,而以山东召募者为客兵;易州听经略侍郎、保定巡抚于所属卫所,摘拨一营为主兵,而以山西召募者为客兵,其新差督视墩堡参政等官各分信地,听督抚官节制,诏可”(P6583)。可见,山东、山西召募之兵属于客兵的范畴。嘉靖二十五年(1546),总督宣大侍郎翁万达上奏,请求调兵:“总督宣大侍郎翁万达奏,吉囊子住牧河西,俺答阿不孩引兵渡河,乞如例调发客兵。其河南山东民兵无益于用,独可调山东长枪手三千。兵部言,前年战黄土沟,虏既南下而北走。去年阳和,川虏亦入深而宵遁,多客兵之力。若山东长枪手、河南毛葫芦本非民间常徭,为其长于用枪,善于走山,所司雇募以资保障。”(P5802)由材料知,山东长枪手与河南毛葫芦属于客兵的范畴。“所司雇募以资保障”的记载表明,山东长枪手、河南毛葫芦并非徭役,而是具有鲜明的雇佣色彩,这基本符合募兵的性质。

综上,为加强北部防御,明廷调拨了山东山西召募者、山东长枪手、河南毛葫芦等多种力量。这些武装队伍皆属于客兵的范畴,且都具有募兵的基本性质。可见,客兵与募兵的联系是较为紧密的,二者在定义上存在交集。《明史·食货志六》将募兵与客兵区别开来的记载是值得商榷的。

然而,《崇祯实录》“客兵即募兵”的记载是否完全合理?这可以从嘉靖中期明廷为抗倭而调派的客兵中看出端倪。嘉靖三十三年(1554)、三十四年(1555)倭寇大肆侵犯东南地区,明廷为抵御倭寇调集了各地武装力量,这些军队与当地武装相区别,统称为客兵。《明史》卷205《张经传》载:“倭据陶宅,官军久无功,文华遂劾宜。宜以狼兵徒剽掠不可用,请募江、浙义勇,山东箭手,益调江、浙、福建、湖广漕卒,河南毛兵。比客兵大集,宜不能驭。”(P5409)虽然客兵纪律松懈、难以驾驭,但迫于形势,明廷依然要大量派遣。嘉靖三十四年十二月,兵科给事中夏栻请求暂调客兵抗倭:“臣谓直练土著为经久之计,暂借客兵为摧陷之资……会总督杨宜亦言,土兵未可遽恃,请募浙直义勇、山东箭手及浙直福建湖广卫所漕运官军、广东战舰兵勇赴军门听用。疏俱下兵部议,福建江北湖广远者不可调,其永保宣慰主兵用之已效者仍听征发,余如所请,从之。”(P7401)可见,嘉靖中叶抗倭的客兵由众多武装力量构成,其中包含江、浙、福建、湖广等省卫所的漕运官军。他们皆是正规旗军,带有明显的军役性质,并非召募而来。客兵中并非皆为募兵,也包含有卫所的正规旗军,即客兵并不完全等同于募兵。

《明史·兵制三》中记载的“客兵”具有明显的戍守服役性质,与召募的募兵不同。彭勇认为,此时的客兵是他卫的卫所旗军,并非募兵,并且将他卫旗军协助防守的阶段限定在洪武、永乐时期,这是明代边防制度发展的第二阶段(P41)。

客兵的身份可以发生转换。有时虽然称为客兵,但其实际意义已发生变化。《四镇三关志》《军旅考·蓟镇军旅·营伍》载:“主兵(督抚标下):左营,额主兵一千五百一十四名。辽东客兵九百九十一名。大同客兵五百九十四名。右营,额主兵一千二百三十五名。延绥客兵八百九十一名。保定客兵九百九十一名。(以上二营客兵俱作主兵)”(P104)辽东、大同、延绥、保定四镇的军兵入卫蓟镇,虽然名义上为客兵,但出于防御的需要依然被编入了主兵营之中。这说明,客兵是可以由“客”向“主”转化的。

综上所述,客兵并非为主体性概念,而是开放性的概念。其发展贯穿整个明代,并非从嘉靖中期以后才逐渐发展的。明初,客兵多指戍守他卫的外地卫所旗军,这与当地的旗军与土兵具有明显区别。诚如杜志明所说,客兵着重强调“客”的性质。然而,随着明中叶以来北边军事形势的日趋紧张,客兵的概念逐渐扩大,其从明代前期戍守他卫的卫所旗军逐渐演变为包含义勇、箭手、毛兵、漕运卫所旗军等多类兵种的复合概念,客兵概念的范围涵盖了募兵与卫所旗军。对于植根于本地的卫所旗军与土兵而言,源自外地的客兵始终是一种补充力量,土著与外调的差异是始终存在的。明中叶以来募兵逐渐纳入客兵范围之中,但是卫所旗军也一直存在于客兵范畴之内。因此,客兵不等于募兵。川越泰博先生“客兵即为补充卫所制度的松弛,尤其是卫所军而出现的募兵”的观点有待商榷。《明史·食货志六》将募兵与客兵区别的记载以及《崇祯长编》中“客兵即募兵”的记载也都是不准确的。另外,受实际情况影响,客兵同样可以被编入主兵营中,实现由“客”向“主”的身份转化。

二、客兵建制单位的变化

如上文所述,洪武、永乐时期客兵实际上是指戍守他卫的卫所旗军,在军事组织结构上基本是以卫所制度之下的总旗、小旗为单位。正统至成化时期,军队编制逐渐由卫所制向营兵制过渡。然而,文献中对于这一时期客兵具体包含哪些兵种没有明确的记载,故无法判断这一时期客兵的具体建制单位。正德以降,营兵制成为军队的主要编制体系。以北边为代表的防御蒙古的营兵有很大发展,诸镇定设了正兵营、奇兵营、游兵营、援兵营,并且完善了互相配合的镇戍体系。明中后期以边兵为代表的营的建置,可概括为营、司、队、伍之制,或称为营、部、司、队、伍之制(P298)。正德时,奇兵、游兵、义兵等皆属于客兵的范畴。可见,正德以来客兵中的相当部分其建制已过渡到营兵制。

嘉靖中期,明廷在宣府等重镇调集客兵防守并以营为单位整编军队。(嘉靖)《宣府镇志》卷17《兵政》载:“二十一年夏,诏征诸边兵来屯。时边警屡报,总督侍郎翟鹏请征辽东、延绥、宁夏及真保定客兵,凡十营,至分布隘塞过秋乃还。”(P243)隆庆时,蒙古部南侵路线呈现出由西向东移动的态势,临近北京的蓟镇、昌平等镇日益成为防御重点。隆庆二年,蓟辽总督谭纶以营为单位整合游兵,加强训练:“以遵化、永平游兵二枝合巡抚标兵一枝为遵化一营,巡抚都御史刘应节提督之;以建昌游兵一枝合镇守标兵二枝为三屯一营,镇守总兵官郭琥提督之;以振武石匣二营合总督标兵二枝为密云一营,练兵都督戚继光提督之。”(P574)万历元年,福建巡抚右佥都御史刘尧诲缩减防倭客兵军饷,裁减客兵规模:“岁增兵饷四五十万后渐减至一十八万有奇,原额雇募客兵三十四营六百余名后止留一十五营,主客各半。”(P529)可见,万历时期东南防倭客兵也大体以营为编制单位。崇祯时期,随着辽东战局的恶化,京津等地形势危急,明廷调集客兵驻扎于此。时任户部尚书的毕自严在《石隐园藏稿》中讲道:“查津门见在客兵止有此营,原留以备榆关践更之用,今似不容胶柱而鼓瑟矣。该营兵马虽稍不及山东毛兵二营之劲而中多南汝伊洛间人,则亦毛兵之伦也。”(P508)由材料知,出于战事胶着的原因,驻留天津、未参与战斗的客兵数量较少。然而,从建制的角度看,客兵基本按照营兵体制进行整编。综上,营兵体制在明中后期已经成为客兵重要的建制形式(P95)。

三、客兵的军事参与

(一)消极调用:嘉靖以前客兵的军事参与

根据《明史·兵志三》所载,洪武永乐时期的客兵可能为调戍他卫的卫所军。洪武后期,北边防御形势逐渐紧张,明廷逐渐征调外卫军戍守。永乐时期朱棣五次北征蒙古,明廷调集了大量的京卫及外卫军北上征战,此时的客兵除戍守外又增加了征战的职能。

正统时期,蒙古瓦剌实力日趋强大,明朝北部边防压力增大。然而,明廷并不支持调用客兵防守的策略。如:正统八年(1443)九月,兵部尚书徐晞上疏,他认为甘肃、宁夏等边地“宜将二处屯军及舍人余丁精壮者编成队伍,相兼操备”,以此来达到土兵数倍于客兵而免调客兵之目的(P2187)。天顺元年八月,户部尚书沈固奏:“沿边民丁多者,宜选三丁朋当土兵一名,卫所带管二丁,供给及先年发腹里卫充军事故勾丁者,乞就留边卫。入伍原发卫军伍,开豁如此,则缓急得用,比之远调客兵戍边者不同。”此奏得到英宗的支持,他认为:“今年虽常调腹里官军更番操备,然不熟边情,用之无益。”故下诏鼓励近边人民抵御外敌入侵(P6038)。材料中英宗所述之“腹里官军”即沈固所论的“远调客兵”。

除训练当地卫所屯军、鼓励近边人民参军外,英宗时期还将部分京操军调至宣府、大同、延绥等镇戍边备御,但很少将京操军调往延绥以西的边镇驻防(P75)。

成化至正德时期,明廷虽时常面临边患,但客兵的调集并不频繁,这与各镇长时间无力支付客兵军需的状况紧密相关。成化九年(1473)二月,兵部郎中刘洪奏陈:“今陕西人民困苦已极,难再驱使,宜量摘各处客兵与各堡官军兼工修筑,完日放回。”(P2203)成化十四年(1478)二月,右佥都御史贾俊进言:“今宁夏三路官军三万六千五百有奇。若再添调客兵及马一万则见在仓粮约量仅支一年有奇,马料仅支二年有奇,草仅支三年有奇。其布政司送来粮草价银共止三万三千九百余两,听候放支俸粮,数亦不多,恐有缺乏,今宜以往年巡抚都御史马文升所奏,区画事例,预为斟酌,举行户部议拟。”(P3160)成化十九年(1483)冬十月,保國公朱永还京奏陈:“虏酋远遁,大同东西延袤千里,平漫居民星散,无险可守……刍粮匮乏,客兵难留久戍,宜令永等计事势缓急,刍粮多寡。”(P4154)成化二十年(1484)三月,总督大同宣府军务兼督粮储、户部尚书兼左副都御史余子俊奏:“大同、宣府连岁兵荒,粮草缺乏,恐秋冬之间,客兵大集,计无所施,乞给折粮银二十万两。”(P4239)弘治十二年(1499),致仕都督同知鲁鉴陈:“陕西自近年灾旱相仍,民多缺食;甘肃边患未纾,岁计之外,支费万余,犹为不足。比调集延绥等处兵马,应援所费,无筭未尝成功。今永昌游兵及甘凉备御洮岷河三卫客兵、西宁调补庄浪官军,本镇与戍所皆重支粮草,似为浪费。”(P2671)正德五年(1510)五月,左通政丛兰奉命清查延绥后回京建言:“自弘治十五年至今尚未放支西路,定边营草止一万八千;清平堡止二万九千,而虏常出没,客兵留驻,岁常告乏,其他营堡大率类此,今事势危迫,请多发官帑,仍令管粮官斟酌多寡,通融坐派。”(P1385)

然而,各边镇缺乏军需供应仅是客兵调用不频繁的原因之一。成化至正德时期,明朝的北方边患主要集中在宣府、大同以西的陕西三边、宁夏、甘肃等地带,距离京畿等战略要地较为遥远,故并未对明廷的统治构成根本威胁。这些远离宣大、山西、京师等防御要地的边镇倘若遭遇边事,当地官员首先想到的是就地应对,并非直接请求京师调拨客兵防守,这是由边镇远离京师的特殊地理位置所决定的。弘治七年(1494)六月,兵部侍郎张海上安边方略,其中提及甘肃等西陲边镇的安边之法:“甘肃地远寡援,一有警急,赴京请兵,往回万里,及调客兵,缓不济事,迩者议调陕西、洮河、岷之军策应,寻复中止。然宁夏虽近,凉州系腹里,边方洮河岷虽近,庄浪系腹里卫,分官军用之,有名无实,惟延绥之军,生长边陲,谙识战阵,乞敕延绥守臣,请选游兵三千,本镇操守,专听甘肃调用。”(P1645-1646)以甘肃镇为代表,当西北边镇有边警时,紧急救援之策在于请求临近边镇的生长于边陲的军兵协助戍防,并非直接请求万里之遥的客兵调戍。这既揭示了客兵调动不频繁的原因,又体现了官员应对危机时的智慧。

客兵除参加北边的军事行动外,正德时期还参加了北直隶、河南等腹里地区的平定叛乱行动。因规模较小且材料记载较为简略,故无法详细论述。

(二)被迫重用:嘉靖以后客兵的军事参与

嘉靖以后,北部边防形势日益严峻,蒙古俺答部南下频率大幅增加,进攻方向也从陕西三边地区向东转移至宣大、山西、辽东各边。嘉靖二十九年(1550),蒙古俺答大肆在北京周边抢掠,朝野震动。此后,明蒙始终出于紧张的对峙状态。明廷为抵御入侵,调集大批客兵协助戍守。嘉靖中叶以来,倭寇与海盗勾结,侵犯东南各省。为平定倭乱,朝廷启用当地土兵、调集客兵。隆庆、万历以来,客兵北调至蓟镇、辽东等镇参与北京防御及辽东战争。战争时间的延长、规模的扩大导致客兵投入的规模也逐渐扩大。

实际上,早在正德后期,蒙古部南下向东进攻的频率就开始增加。明廷在宣府、大同、辽东等东部边镇调集客兵并发户部银两给予支持,客兵的军饷供应规模开始逐渐扩大。然而,从军饷的供应方式上看,客兵的供应多为临时性的预备,并非每年都调拨的年例。《明世宗实录》载:“整理宣大二镇客兵粮饷以万人为率,一人一马日计银一钱,每月该银三万两,每年三个月共银九万两,二镇三年共该银五十四万两,今已发银盐四十万两约足二年支用……其陕西御虏粮饷,按防御套虏多在八月以后十月以前而动调人马,亦以三个月为期。今称动调三万人则每月该银九万两,七八个月则该银七十二万两。即今各处灾伤,催解未至,请于太仓银库先发银十万两运送都御史刘天和专备客兵支用,如虏势重大动调人马数多,候总制官量力度时,具奏定夺。”(P2669-2670)《明世宗实录》载:“以虏聚众近塞,诏发太仓银一十四万于大同给客兵刍饷。”(P3380)可见,客兵军饷的供应并非户部年例,而是在面临蒙古部入寇时进行的临时性调拨。

但是,主兵的情况却不同。嘉靖八年七月,陕西三边镇臣以粮饷不济为由请求朝廷增加内帑拨款、开引盐以及拨发江南欠款,遭到户部的质疑:

陕西主兵岁用则总八郡诸卫之租入尽以给之,又有京运年例银两。往年以灾,部议处补存留起运又十万余两。若客兵支用,则今年所发官银先后凡二十五万矣,乃镇臣尚有是请,盖以不完征税粮、不力追逋欠、无以资主兵而以客兵之食食之,不知彼奉何明文而擅废客兵之资也?(P2426)

陕西主兵军饷供应既有年例支持,又有各卫所的地租支持,收入稳定,而客兵的军饷时常遭到主兵的侵占。这形成了明显的反差,主客兵粮饷供给存在不平等的现象。此后,随着北虏形势的日益严峻,客兵调驻的日趋频繁,客兵钱粮逐渐过渡到由户部京库供给。这也表明,受边防形势严峻的影响,嘉靖以来客兵由临时性派遣向长期戍守过渡。

调客兵长期戍守并非明廷的主观愿望,而是明朝迫于蒙古部南下入侵、倭寇扰乱东南之形势不得已而采取的措施。客兵给驻守地区造成了很大的困扰,许多朝臣指出调派客兵为权宜之计,训练主兵、民壮才是根本良策。杨博在《兵马凋残不堪疏》中认为:“以臣之愚似当以练主兵为根本,以调客兵为权宜。况客兵之来也阎阎骚扰,鸡犬不宁,未收保御之功,先罹凭陵之患,民谣满耳。”(P2882)张衮认为,面对倭寇一方面应该调集客兵抵御,另一方面要重视乡民的作用(P2017)。康太和认为,大敌当前的危机时刻应调客兵以应急,同时加紧训练民户,以达到减客兵、纾民困之目的(P2228)。

长期调客兵防秋戍守也导致军费开销繁重,这亦是朝臣要求减少客兵的重要原因。嘉靖时曾铣认为,宣府、大同客兵费用浩繁:“即以宣大三关言之,客兵岁费百五十万,今常併守,然亦岁常百二十万,直以百年为准,须钱谷万万,犹未已也。”嘉靖二十九年(1550)庚戌之变后,大批客兵长时间入卫蓟州,明廷客兵年例陡然增加。隆庆时,宣大粮饷侍郎的霍冀上言:“蓟镇主客钱粮自二十九年而京运始发,至三十九年而额数愈增,如蓟州主兵年例不过六七万,今则十四五万矣,客兵不过十数万,今则三十万矣。密云主兵年例不过一二万,今则七八万矣,客兵不过八九万,今则二十二三万矣。盖缘往时蓟镇主客止四五路,今则增为十区,而副参游守增添数倍矣。往时未有客兵,俱主兵调遣,今则山、陕、辽、保分番征调矣,往者在边止于防秋,今则戍守无虚月无虚岁矣。此年例之所以愈增而愈不足也。”(P326)同时,陈玉垒从土木之变始,论述了到隆庆时客兵边饷猛增的过程:“自正统己巳后边廷多事,召军买马警备日亟,遂止以民运给主兵,而客兵馈饷暂请帑银以为权宜接济之计,亦未有户部每年解送边银例也……在弘正间各边饷银通共止四十余万,至嘉靖初犹止五十九万,十八年后奏讨加添亦尚不满百萬,至二十八年忽加至二百二十万,三十八年加至二百四十余万,四十三年加至二百五十万,隆庆初年加至二百八十余万极矣。”(P4649-4650)

大量调遣客兵导致军饷繁冗、秩序混乱等一系列问题纷纷出现。为此,嘉靖晚期,明廷开始逐渐采取措施减少客兵的调戍。其一,明廷议定于嘉靖四十一年将距离京畿较远的陕西三边客兵减撤,保留辽东、大同等临近边镇的入卫客兵:“陕西固原宁夏延绥三处客兵比之宣大尤为窎远,十余年来往返奔驰疲劳极矣,但主兵教练未成。若使遽为撤去,一有急缓未免失措……四十一年以后主兵练成,每年递减一枝以示休息,其山西、山东、保定、辽东、宣府、大同应调之兵,不得援以为例。”(P2914-2915)其二,训练土兵、主兵,减少客兵。隆庆时期,北虏之势减弱,冯时可等官员提出趁此时机加快训练主兵,减少客兵之策,获得支持。作为回应,明廷派遣戚继光、谭纶等人主管蓟镇练兵之事(P3434)。

然而,这场减客兵,训练土兵、主兵的行动其效果并不明显,北京附近边镇的客兵京运年例数依然很高。京运年例银,即指从京城向北方各边镇调集的粮饷。宣德以来,屯粮与民运已无法完全满足当地主兵的军需供给。明中叶以来,京运逐渐成为军需供给的重要补充方式,尤其是客兵。与民运、屯田等供给方式相比,京运年例供给稳定。京运银数目的多少可以反映出明廷对主客兵的重视情况。

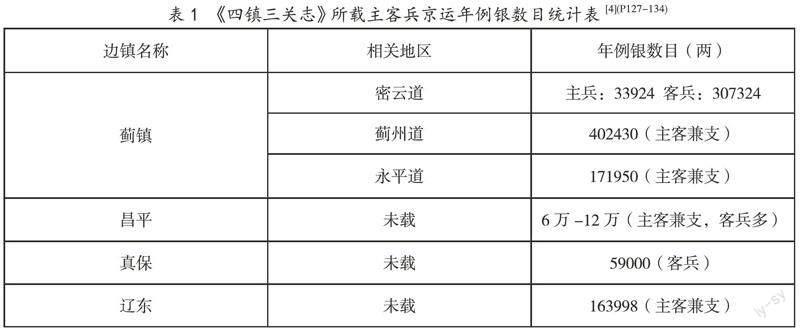

《四镇三关志》成书于万历二年(1574),万历四年刊刻,万历六年增修。该书主要记载嘉靖后期到万历初年,蓟镇、昌平、真保、辽东等明廷北部边防最紧要地区的防御形势及军备情况(P29)。由表可知,四镇地区的客兵年例除辽东镇“主客兼支”尚不能具体明确主客兵京运年例的具体数目之外,蓟镇、昌平、真保三地的客兵年例数目较多,尤以蓟镇典型。从京运客兵年例的角度看,嘉靖后期以来明廷虽然力主减撤客兵,但效果并不明显。

边镇土兵的训练也不成体系,从众多朝臣的非议中可见一斑。大学士高拱言:“虏日窥边,登戍守,遂无宁日,始以仓促至调陕西客兵,谓旋练土兵,即当遣还,今二十年矣。土兵之练何在?秦兵未遣而越兵复来,山东义勇又以防秋至,岂土兵皆不可用乎?”(P872)万历十一年四月,蓟镇督抚官侍郎周咏等言:“各镇边兵入卫垂三十余年,练主减客竟属虚谈。”(P2545)隆庆二年,督导蓟镇训练土兵的戚继光认为土兵逃逸严重,不务正业,训练效果甚微,即“平居练习,悉恃将领以偷安。惟老弱之卒赴边其冒名顶替,朘粮肥己者又不知几何,所谓虽多亦少者一也”(P221)。

综上,明廷虽计划减客兵、练土兵,但从“客兵少撤、土兵缺练”的实际情况看,客兵仍是明廷北部边防所倚重的重要军事力量。

万历后期辽东战争爆发,为稳定辽东局势,明廷派遣大量客兵参战,辽人与客兵的矛盾迅速激化。为此,明廷朝臣分为两派。有的朝臣认为,这是“舍辽人而募客兵”错误之举,应予以纠正(P693)。有的在肯定辽兵的同时,站在客兵的立场上表示同情(P147-148)。但是,随着辽东的全部失守,这场争论渐趋尾声,客兵依旧在边防战争中发挥着自身作用。

从军饷的角度分析,隆庆以来客兵的军饷供应主要源于户部的京運年例银,客兵年例银见额的消长状况可以反映客兵军事地位的变化情况。隆庆以来客兵年例银见额的记载主要见于《万历会计录》《太仓考》《大明会典》《度支奏议》《明史·食货志六》《武备志》等文献。其中,《明史·食货志六》的数据无法确定其时间,故不予引用。《武备志》成书于明末崇祯时期,与《度支奏议》的时间相近;《太仓考》成书于万历初年,与《万历会计录》《大明会典》的成书时间相仿。因此,本文将五部文献的记载按时间顺序分为两组,将主客兵的京运年例银见额统计成表。

从材料的完整程度看,《太仓考》中宣府以东军镇的京运年例银见额数缺失严重。除《度支奏议》外,其他四部文献的西部边镇主客兵年例数据皆有缺失。从地域角度分析,西北边镇的客兵年例见额较少,与主兵年例差距较大。其中,主客兵年例数差值最突出的是延绥镇。这表明万历到崇祯时期西北边镇客兵的军事地位较低,主兵仍是当地的主要军事力量。然而,宣府、大同、密云、蓟州、永平等距离京师较近的东部边镇,客兵的京运年例见额数较大且与主兵的差距缩小,部分边镇的客兵京运年例见额数甚至超过了主兵(密云、宣府)。可见,万历崇祯时期客兵在拱卫京师、戍守东部各镇上仍发挥着较大作用,具有较高的军事地位。

四、结语

客兵非单一的兵种概念,其发展贯穿整个明代。明初,客兵多指戍防他卫的卫所旗军。明中叶以来,客兵的概念逐步扩大,成为涵盖多个兵种的复合概念。正统至正德时期,明廷虽时常面临边患,但明廷并不支持大规模调用客兵。这与当时边患距京师较远、各镇粮饷匮乏、主兵尚能支撑局面等因素密切相关。嘉靖以来,蒙古俺答等部东侵京师宣大蓟州等要地,为应对南倭北虏的严峻形势,明廷被迫大规模调用客兵,将其以营为建制协同主兵防守东部边镇要地,西北边镇仍以主兵作为戍边主力。然而,客兵纪律涣散、军饷冗滥的问题日益凸显。嘉靖四十一年以来,明廷欲采用练主兵、裁撤西北入卫客兵等措施降低对客兵的依赖。从京师附近各边镇的客兵京运年例银数居高不下和众多朝臣的消极评价中可知,此项举措收效甚微,客兵依然在边镇防务中扮演着重要角色。明末辽东战争爆发后,客兵与当地辽兵发生激烈矛盾,但争论很快随着明朝在辽东的全面失败而终止。

从制度运行的角度审视,客兵的演变进程贯穿整个明代。客兵概念的逐渐扩大表明,明廷在保留卫所旧军制的同时还寻求其他路径以增强防御要地之军事力量。客兵在一定程度上弥补了卫所体制衰落、边地防守空虚的窘境,但受纪律约束差、管理难度大等局限性影响,客兵又必须与本地驻防的土兵、卫所旗军等主兵相互制约。主客兵的并存表明,明代军兵体制具有变革与守常并举的特点,这是中国古代制度运行的基本思想之生动体现(P52)。

(责编:张文娟)

Helpless Choice: Research on the Guest Soldiers

during the Ming Dynasty

Qiao Yu

Abstract Guest soldiers were important military power during the Ming Dynasty, and their development was closely connected with the change of military system in the Ming Dynasty. During the early period of the Ming dynasty, guest soldiers referred to Wei Suo army who were transferred to other garrisons to participate in defense and campaign operations. which was different from the local soldiers and the local Wei Suo army. Since the middle of the Ming Dynasty, with the tense frontier situation, the meaning of guest soldiers has expanded and gradually become an open concept that included both Wei Suo army and recruitment soldiers. Its identity can also be changed from “guest” to “host”. Therefore, the definition of guest soldiers in Bing Zhi III, Shi Huo Zhi VI of Ming History and the Records of Chongzhen is incomplete and inaccurate. During the period from Zhengtong to Zhengde (1436-1521), the Ming government did not support the large-scale use of guest soldiers. Since Jiajing period, the Mongolia invaded the capital city and the northern border towns of Xuanfu, Datong and Jizhen eastwardly, and the Ming government was forced to mobilize the large scale of guest soldiers who were reorganized as many camps to guard eastern border towns. These border towns which were in the northwest of the Ming dynasty were still defended by the local army. However, the gathering of many guest soldiers had a negative impact on the supply of military payment and the stability of the garrison. In the later period of Jiajing, the Ming government took measures to reduce the use of guest soldiers and to train the local soldiers, but the effect was little. In the late period of Wanli, the Liao War broke out, and the conflict between guest soldiers and Liaodong army became intense increasingly. However, the conflict ended soon with the fall of Liaodong. Guest soldiers still participated in important military operations and played an important role.

Key words The Ming dynasty Guest soldiers Recruitment army Jiajing period

作者简介:乔宇(1993-),男,辽宁朝阳人,清华大学人文学院历史系博士研究生,研究方向为明清史。