史可法祠云纹梅花漆器落地罩考

2023-06-25姜凌宇

姜凌宇

关键词:漆器 落地罩 汪士慎 唐英

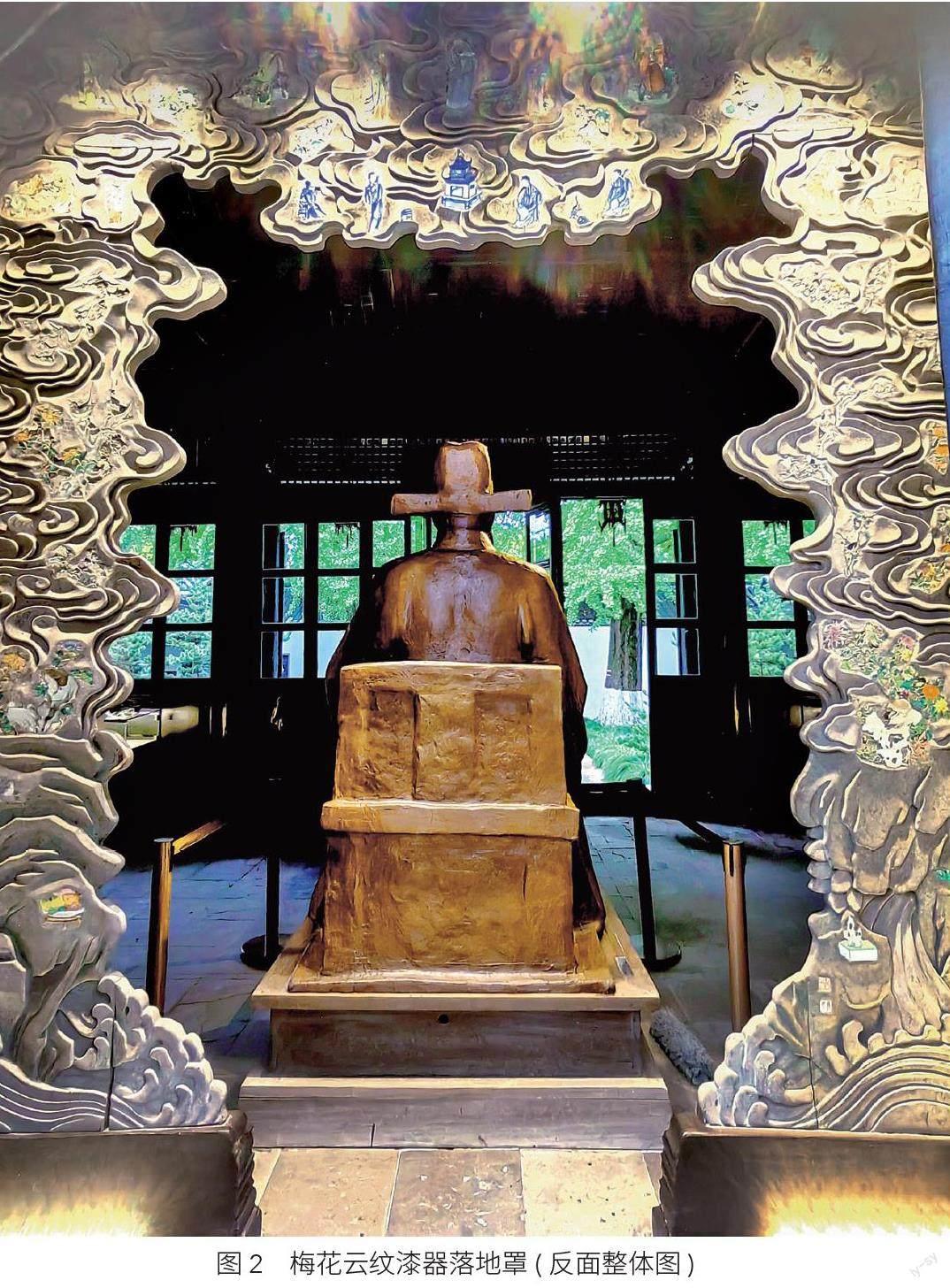

史可法(1602 ~ 1645)字宪之,号道邻,崇祯元年(1628)进士,累官至明南京兵部尚书,顺治二年(1645)率扬州城内军民与清兵浴血奋战,与城为殉。扬州史可法墓祠始建于清顺治三年(1646),重建于同治四年(1865),是全国重点文物保护单位。史公祠享堂内的史公塑像背后有一件梅花云纹漆器落地罩(图1),它由九块版面拼接而成,通高3.2 米,通宽4.8 米。罩的正面是刻漆梅花,根据李墅临摹汪士慎《梅花图》而制作,上题汪士慎诗;反面是灰色云纹浮雕,嵌人物、花鸟纹瓷片。此罩于“20 世纪50 年代在新城旧宅中拆下”, 1 由市民捐献于苏北文物馆,260 年代扬州市人民政府重修史可法墓祠时将之移置于享堂之中。

一、梅花云纹漆器落地罩的制作工艺

扬州漆器源于战国,距今已有2000 多年的历史。明代即有“周制之法,惟扬州有之”3 的百宝镶嵌工艺,清代扬州漆业更是空前繁荣、奇技百端,雕漆嵌玉、八宝灰、螺钿镶嵌、雕漆、浅刻、仿紫砂漆等工艺极具特色,成为当时全国的制漆中心。

这件漆器落地罩采用清代扬州特有的髹漆工艺制作,罩面制成不规则花边造型,正面是刻漆《梅花图》,运用刻漆和螺钿镶嵌技艺,在漆坯上刻出梅花轮廓,沿云纹盘旋伸展,再在花纹漆地上填入灰黑漆色,将珍珠贝、云母、石决明等材料打磨之后平嵌到梅花轮廓之中。螺蚌白晶光亮,与黑底形成反差,营造出高雅素洁的艺术效果。反面采用“雕漆嵌玉”4 工艺,于云纹雕漆上加嵌瓷片,构图华丽奇巧。先将木胎通体做八宝灰,用“珍珠、珊瑚及各种宝石碎末与漆调制,星星点点、隐隐约约、色彩神奇”,5 再在八宝灰上整面做云纹浮雕,刀法利落,尽显祥云奔涌,云卷云舒,直至罩面的每一处边角,体现了雕漆“上不留天,下不留地”的独特艺术风格。在云纹的一卷与一舒之中设计出锦地开光的艺术效果,开光内镶嵌具有乾隆时期特征的粉彩人物纹瓷片和青花伎乐人物纹瓷片,形态各异,如浮在云端;云纹纹饰间镶嵌粉彩花鸟纹瓷片,百花枝条随形剪裁,栩栩如生,随风飘动在云隙之间。虽非玉石,却是灵动精致,别具新意(图2)。

这件漆器落地罩可以说是整体匠心设计与多种漆艺装饰相结合的产物,既讲求对称,又不失自由的美感,黑白、灰彩的色调搭配,古朴雅致,两株梅花错落有致,密而不乱,分立两端的设计丝毫没有影响其形断而神不断的生命气息。八宝灰云纹由拼接而成,却如流水般舒畅自然,“闪烁的色点又打破了漆地的沉闷感,带给人些许清新愉悦”,6 五十四块瓷片匀称镶嵌,规整又不呆板。此件梅花云纹漆器落地罩堪称精品之作。

二、罩面诗画艺术赏析

罩在中国古代是一种重要的建筑构件,“通常沿室内进深方向或面阔方向进行设置”,7 用以分隔室内空间,形成隔而不断的空间层次感。罩的种类很多,其中两侧落地的称落地罩,因形如挂起的帷帐,亦称“地帐”。人们在满足对罩的功能性需求的同时,也开始不断重视其高、远视距的观赏性和美化生活空间的作用。清代开始,罩的设计尤其追求意境情趣,立意别具风采。

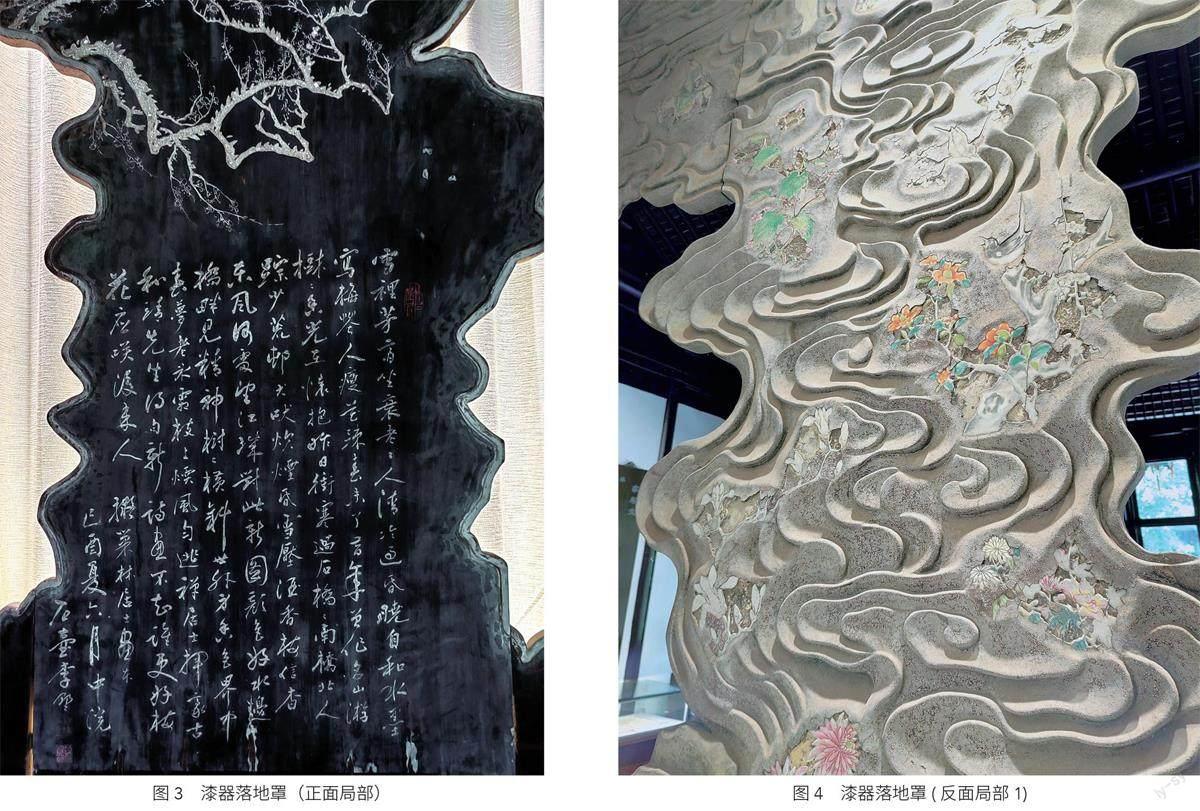

这件漆器落地罩正面是清末扬州著名画家李墅临汪士慎的《梅花图》及题诗。汪士慎(1686 ~ 1759),字近人,号巢林,安徽休宁人,曾寓居扬州,清代著名画家,“扬州八怪”之一。李墅(1843 ~?),字石湖,后作石壶,扬州人,清末民初画家,“扬州八怪”后裔。汪士慎以画梅著称,其梅多为安徽“歙县老干游龙梅桩” 8 画法,密蕊繁枝。李墅临摹时格外注重其神韵,两株梅花虬枝苍劲,盘旋曲折向上,主干、旁枝相得益彰,梅枝线条流畅,粗中有细,细中有神,看似纤弱,实则遒劲;上面花朵细腻清丽,自然野逸,冷香四溢,于平淡中见超然。《梅花图》右下角题汪士慎诗(图3):

雪里茅斋坐衰老,老人清冷过昏晓。

自和水墨写梅花,人瘦花疏春未了。

昔年曾作名山游,树树香光在怀抱。

昨日冲寒过石桥,桥南桥北人踪少。

荒村犬吠炊烟昏,雪压酒香梅信杳。

东风何处望江城,对此新图颜色好。

水边桥畔见精神,树树横斜世外身。

香色界中春梦老,冰霜枝上暖风匀。

逃禅居士揮毫古,和靖先生得句新。

诗画不知谁更好,梅花应笑后来人。

此诗出自汪士慎的《巢林集》,由他的《写梅》和《题梅》拼合而成。两诗均写于作者晚年,抒发的是雪中写梅之感慨。汪士慎出身布衣处士,一生清贫,靠卖文、卖画为生,虽与盐商、巨室大族交往,却依旧保持青衫野服的布衣本色,过着逃避尘世喧嚣的生活,晚年从“左盲生”到双目失明,他始终没有向命运低头,转而境由心生,超然尘世。究其一生,正如其笔下梅花一般傲雪斗霜、清高绝俗。《写梅》诗描述了自己的清苦现状,伫立于寒冷的桥边河畔,丝毫闻不到美酒与梅花的香气,回想起曾经出游时树树香光的美好时光,顿时心感凄凉。显而易见,多年的清苦已使他习惯于秋冬时节独抱寒梅苦熬的时光。《题梅》诗表现出他积极乐观的写意生活,诗人常常以梅花为伴,花开花落使之如怨如慕,歌哭不已,盼望着梅花开放之时可以与和靖先生9 赋诗作画,一较高下,对生活充满无尽的期望,更为读者留下无限遐思。

《梅花图》刻于云形落地罩上,气势恢宏,尽显“纸帐梅花夜色清”之雅境。相传古代文人雅士坐卧于梅花纸帐,尽享清雅之乐。据载,汪士慎与高翔曾为“扬州二马”10 做梅花纸帐,以解爱梅人之“此帐未见徒空闻”11的遗憾,并有《梅花纸帐歌》的问世。所画十幅梅花巨制,挂于竹榻,深得士人喜爱,还“掀起扬州以制作梅花帐为屏风的热潮”,12“汪士慎所画巨幅梅花纸帐,从此传为扬州画坛粉本,被刻成漆器梅花帐”。史公祠这件梅花云纹漆器落地罩可“视作汪士慎梅花帐真迹”, 13 今置于史可法坐像之后,映衬着史公高洁伟岸、坚贞不屈的精神气质。

落地罩反面设计浮雕祥云,底部作寿石海水纹,表达了祥瑞之意。罩横批上方排列有粉彩八仙人物及其他道教神仙,造型各异、惟妙惟肖(图4 ~图6)。明清时期道教盛行,道教人物及故事因寄托着对现实生活的美好愿望和对长生不老的心理需求而深受百姓欢迎,成为瓷器上常见的装饰纹样,寓意长寿吉祥。

横披与隔扇交汇的几字形边沿处分别镶嵌了表现音乐、弈棋、书、画的瓷片,象征着作者高雅的追求。横披中心是青花瓷人物演奏场景,中立青花瓷小亭,重檐四角,周以围墙,筑于高台之上,西、南墙开大方窗;亭两旁各有二名乐伎分别演奏笙、簫、琵琶、鼓板乐器,她们有坐有站,面向四方,神采奕奕(图7)。从与音乐有关的功能性来看,此亭应该是吹台。在扬州瘦西湖小金山上有座钓鱼台,旧称吹台。根据考证,吹台经历了不同历史时期的更迭变化。光绪时期为重檐方亭,周以围墙,其中西墙开月洞形门,南北开方窗,东边只见断墙。清末民初时东墙体倒塌,民国二十三年(1934)才重新修缮,去除东墙,其余保持原貌。14 瓷片上吹台造型与清末民初时期瘦西湖内的吹台造型如出一辙,置于此处表现出当时文人学士对声色娱乐文化传承的自觉。

两隔扇顶端分别镶嵌着对弈和欣赏书画的粉彩人物瓷片:棋桌前对局人屏气凝神,一远一近处是旁观之人,虽瓷釉剥落,依然活灵活现,形象逼真(图8);另一边有两人共同手持书画长卷,仔细观赏品味,旁观人露出满脸惊喜,左边一位手提篮子的老人回首看着热闹,似乎被这份惊喜引起了注意(图9)。

隔扇下端及各人物间镶嵌着植物、禽鸟纹样瓷片,如珊瑚、桂花、百合花、绣球花、鹿纹、鹌鹑、喜鹊、桃子、石榴等。这些事物拼接在一起,“以谐音或附加文字等方式来表达希冀和期待”,15 抒发着百姓对吉祥长寿、福增贵子、富贵长春、喜上眉梢的生活愿望。

三、印章内容解读

漆器上将中国文人画的“诗书画印”运用其中,散发着浓厚的历史文化气息。《梅花图》题诗右下角钤“画梅乞米”白文方印、“五十岁后字石壶”朱文方印(图10)和“竹石之居”朱文椭圆形印(图11)。“画梅乞米”印文自古以来深受书画家喜爱,作为励志格言,刻于方寸之间,闲适且提升修养。篆刻家吴让之曾刻此文,抒发自己铮铮的文人骨气,汪士慎用“画梅乞米”诠释自己冷傲孤芳的一生。吴让之寓居扬州时曾居住在石牌楼观音庵,与同时寄居于此的著名画家王素成为挚友,李墅作为王素的弟子,将“画梅乞米”设计并钤印此处,也许正是对老师及先辈们傲骨清风、安享清贫志向的印证和继承。

云纹面隔扇下方各有两方印,左边钤“唐英之印”和“卢之”白文方印(图12),右边钤“唐英之印”白文方印和“隽公”朱文方印(图13)。唐英(1682 ~ 1756),字俊公(隽公),号蜗寄老人,清代陶瓷艺术家,雍正、乾隆时期协理景德镇陶务二十余年,深受乾隆帝赏识。据《景德镇陶录》载:

公深谙土脉火性,慎选诸料,所造俱精莹纯全。又仿肖古名窑诸器,无不媲美;仿各种名釉,无不巧合;萃工呈能,无不盛备……厂窑至此,集大成矣。16

可见唐英时期的烧瓷技艺集过去所有制作之大成。这件罩上的瓷片根据颜色、厚度以及绘画的精细程度,经专家认定“确实具有乾隆年间瓷器的特征”,极可能出自唐英之手,但并非为此罩专门烧制,而是“从乾隆时期的屏风中拆下”。 17

中国自古就有在工艺制品上加盖诸如姓氏、行铺、产地等印记的习惯。既然罩上瓷片与“唐英”和“隽公”有关,那么“卢之”是不是也代表了某位与制罩工艺有关联,并且姓氏为卢的人物呢?从工艺上看,落地罩集中了清代中晚期扬州最具特色的“雕漆嵌玉”、八宝灰、刻漆、螺钿等工艺,当时扬州精通这些漆艺技法且最具代表性的要属卢氏漆坊。卢映之、卢慎之、卢葵生祖孙三代是扬州漆艺世家,兴盛于乾、嘉、道三朝,创制“雕漆嵌玉”,将螺钿镶嵌、漆砂砚等技艺提升到新的高度,古有“不羡前朝果园厂,扬州刻手说卢家”的说法,诗人袁枚亦曾称赞“卢叟制器负重名,其漆欲测胶欲坚”,18 尤其卢葵生更是“漆砂、雕漆、刻漆、百宝镶嵌、填漆、绿沉漆等无所不精,还独创了八宝灰制品”。19 将“漆制品从器具发展成为艺术品,使漆制文玩与士大夫文化结缘,形成了晚清扬州独具特色的漆文化”,20 并于《漆砂砚记》《履园丛话》《扬州画苑录》等多部作品中得以记载,对后世髹漆艺术发展为功甚巨,可据此推测“卢之”应代表卢氏漆号。

四、落地罩制作时间及背景

落地罩正面诗后题款有:“拟巢林居士画本,己酉夏六月中浣石壶李墅”,并钤印“五十岁后字石壶”,可见这幅《梅花图》仿作于1909 年夏天,是李墅66 岁改字石壶以后的作品。再结合前文罩反面所嵌瓷片特征的时间来综合分析,这件落地罩制成时间应不早于1909 年。这也意味着它并非出自卢氏漆坊。

那么这件器物究竟缘何而生?从时间来看,清末民初时期正好是扬州仿古漆玩极其盛行的时期,漆器作坊最多时“有近四十家,年销量在二三万件”,21“漆器自卢葵生后,为扬州特产,销行甚广。其仿制最善者近为梁福盛。郡城各肆岁销银币约三万,而梁福盛居半焉”。22 扬州梁福盛仿古漆玩的漆艺作品,曾于1910 年和1915 年分别荣获南洋劝业会金奖和美国旧金山巴拿马万国博览会一等奖。可见当时仿古漆玩风气之盛、工艺之精良。因此可以断定,这件扬州漆器是一款清末民初时期所制的具有纪念意义的仿古漆器。清末,仿古漆玩的盛行看似与扬州当时的盐务衰败、百业凋零不合时宜,然而事实却如著名学者韦明铧所说:

还有什么比鉴赏挂屏和把玩砚盒,更能消磨世纪末的那些无聊时光呢?这些无关国计民生的行当在当时成为时尚,也正迎合了人们追思往昔、摩挲文物的心理。 23

漆器落地罩的作者正是在仿古文玩盛行之际,特邀请著名漆号加工制作了这款具有纪念意义的漆器作品,既符合当时人的审美、使用观念,同时也表达了对唐英、汪士慎的敬仰之情,和对清代扬州著名漆器工艺、漆艺名家的纪念。

五、结语

文物是时代精神的写照,凝聚着古代工艺精髓。史公祠内梅花云纹漆器落地罩制成至今逾百年,依旧散发着高古、清幽、绝俗之气;今置于史可法坐像身后,与史公节秉清刚的品格完美契合。在八宝灰工艺已然失传的今天,后人要做好物质文化遗产与非物质文化遗产的宣传、保护和传承,让古朴典雅的扬州漆器与史公精神一起历久弥新,重新绽放璀璨光芒。

1 尹文:《梅花二友传》,上海人民出版社,2001 年,第191 页。清代扬州城有新城和旧城之分,陈从周著《揚州园林》载:“扬州园林与住宅分布,比较集中在城区,而最大的建筑又多在新城部分。过去旧城居住者为士大夫与一般市民,而新城则多盐商。”

2 1951 年苏北人民行政公署在史公祠内建立的扬州第一个博物馆,初名苏北文物馆,1953 年改名扬州博物馆。

3 钱泳撰,孟裴校点:《履园丛话》,上海古籍出版社,2012年,第216 页。

4 雕漆嵌玉综合了雕漆与百宝镶嵌两大工艺而成,制作工艺分雕锦地和镶嵌两大部分。

5 骆鹏、李翔:《扬州漆器》,江苏人民出版社,2009 年,第89 页。

6 张燕:《扬州漆器史》,江苏科学技术出版社,1995 年,第138 页。

7 叶聪:《中国传统装饰元素“罩”的功能与艺术性研究》,南京林业大学硕士论文,2007 年。

8 尹文:《梅花二友传》,第114 页。

9 宋初处士林逋( 谥和靖先生) 隐居杭州西湖,以爱梅著闻。

10 扬州二马,指清代马曰琯、马曰璐兄弟。清代盐商、扬州徽商代表,筑有“小玲珑山馆”,富饶藏书,礼遇寒士,慷慨组织并参加诗书画社等多样文化活动,在扬州文化圈中位居中心,被时人敬称“扬州二马”。《清史列传· 马曰琯传》:“马曰琯,字秋玉,安徽祁门人,原江苏江都籍。诸生。候选知州。性孝友,笃于学,与弟曰璐互相师友,俱以诗名,时称‘扬州二马。”

11 马曰琯:《沙河逸老小稿》,上海商务印书馆,1935 年,第30 页。

12 曹惠民、陈伉:《扬州八怪全书》第3 卷,中国言实出版社,2007 年,第8 页。

13 尹文:《梅花二友传》,第114 页,第191 页。

14 徐亮:《扬州瘦西湖吹台及其框景形成考源》,《扬州职业大学学报》2018 年第6 期。

15 陈丽华:《漆器鉴识》,广西师范大学出版社,2003 年,第28 页。

16 傅振伦、孙彦整理:《景德镇陶录》,书目文献出版社,1993 年,第68 页。

17 林倩雯:《史公塑像身后罩槅有“玄机”》,《扬州晚报》2021 年5 月13 日A6 版。

18 袁枚著,周本淳标校:《小仓山房诗文集》,上海古籍出版社,1988 年,第1664 页。

19 同注5,第89 页。

20 纪崇安:《中国古代对外文化交流中的漆与漆艺》,《山西师大学报》社会科学版2002 年第7 期。

21 贺万里:《扬州艺术史》,天津人民美术出版社,2013 年,第255 页。

22 钱祥保、桂邦杰:《江都县续志》,广陵书社,2015 年,第119 页。

23 韦明铧:《城事· 帘卷芜城》,上海三联书店,2017 年,第378 页。

(责任编辑:李红娟)