结果义指宾状语句的句法语义分析

2023-06-23姜行

姜行

摘 要:在现代汉语的指宾状语中,有这样一类表达:“老张脆脆地炸了一盘花生米。”其中,单音节形容词重叠作状语,其表结果的语义则指向动词的宾语。着重分析这类结构中指宾状语“脆脆地”的语义制约条件与句法位置。就动词的选择而言,只有客体量变动词、置放类动词能够进入到结果义指宾状语结构中;就宾语的选择而言,动词宾语都是量化了的名词性结构,直接宾语为整个事件提供了一个确定的界限,动词所描述的整个事件都是有界的。这类状语的语义要受到其他因素的制约,如核心动词所描述的事件论元、动词的词汇语义学特征、动词及其直接宾语的内部事件结构等。

关键词:指宾状语;结果义;语义制约条件;句法位置;事件论元;动词的及物性

一、引言

传统语法中所描述的指宾状语是一种句法和语义的错配现象,即某一类表状态的形容词在句法上作为状语出现在动词前,可是在语义上却修饰动词的直接宾语。学界很早就注意到这一语言现象[1]、[2]。對此,朱德熙曾带有总结性地指出,在语法系统中,结构上存在直接关系的两个成分,意义上不一定存在必然的联系;意义上相关的两个成分,结构上也不一定直接相关[3](P53)。

何洪峰与彭吉军[4]、何洪峰[5]等学者,总结了指宾状语在不同历史时期的动词的构成情况,并将指宾状语在古汉语时期的发展分为韵文时期(先秦至宋代)和白话时期(元明清)。例如[5]:

(1)纤纤擢素手,札札弄机杼。(汉代无名氏《古诗十九首·迢迢牵牛星》)

(2)肃肃生风云,森森列松桂。(唐代吴筠《缑山庙》)

(3)浅浅画双眉,取次梳妆也便宜。(北宋欧阳修《南乡子》)

(4)只见供桌上赤条条地睡着一个大汉。(明代施耐庵《水浒传》第十二回)

(5)把自己的老婆厚厚的涂了一脸蚌粉。(清代西周生《醒世姻缘传》第五十七回)

在从上古汉语、中古汉语到现代汉语的演变过程中,指宾状语的动词类型基本保持一致,语序也没有发生变化,是一个相对比较稳定的结构。在现代汉语中,指宾状语在语义上主要包括两种类型:结果义(resultative)和描述义(depictive)。例如:

(6)他生着吃了很多蔬菜。

(7)老爷子香喷喷地吸着烟。

(8)老张脆脆地炸了一盘花生米。

(9)老师在黑板上圆圆地画了一个圈儿。

(10)小明的妈妈烂烂地炖了一锅牛肉。

(11)她的女儿在墙上大大地写了几个字。

(12)老张酽酽地沏了一杯茶。

在上述例句中,例(6)、例(7)是表述描述义的指宾状语;例(8)~例(12)则是表示结果义的指宾状语。本文拟在生成语法的框架下,专门讨论表示结果义的指宾状语句的语义选择限制及其句法生成。

二、结果义指宾状语的语义选择

在生成语法理论框架下,事件结构的语义组合与句法结构有着非常紧密的关系。这种句法和语义之间的互动关系,可以通过不同的语言现象表现出来,其中,修饰性状语与事件结构之间的互动关系就受到了学界的广泛关注。Tenny在对于核心事件(core event)的语义分析中,重点关注了那些在句法结构中位置较低的、与核心动词距离更近的成分。与处于较高的句法位置的成分相比,这些成分在句法位置上有很大的不同。Tenny认为,每一个动词都有一个核心事件,这些具有相同核心事件的动词会因不同的体特征而具有不同的特点。核心事件最重要的组成部分是一个表结果的状态,即直接宾语的状态变化的最终结果(final state)。正是这个最终的结果状态,使动词变得“有界的/终结的(telic)”,它为动词所描述的时间范围确定了界限(a definite endpoint)[6]。

根据Tenny的上述核心事件理论,在指宾状语句中,作状语的修饰语与动词所描述的事件结构之间存在互动关系。指宾状语与动词事件结构之间的互动关系就像是一个窗口,借助于这个窗口,可以看到,汉语是如何通过句法和动词的词汇语义之间的互动关系,来表现汉语的“有界(telicity)”特征的。

(一)动词的选择限制

根据我们的观察,并不是所有动词都能够进入到结果义指宾状语结构中,只有两类动词可以进入:一是客体量变动词(incremental theme verbs);二是置放类动词(putting verbs)。其中,客体量变动词又可以分为制作类动词(verbs of production)和消耗类动词(verbs of consumption),前者像“画、刻、炖、炸”等,后者像“吃、喝”等。例如:

(13)妈妈烂烂地炖了一锅牛肉。

(14)老张脆脆地炸了一盘花生米。

(15)他在木桩上浅浅地刻了一个记号。

(16)老师在黑板上圆圆地画了一个圈儿。

(17)他热热地喝了那杯咖啡。

(18)他热热地吃了一碗面条。

(19)他在门口高高地挂了一个灯笼。

(20)他在桌子上平平地铺了一张白纸。

(21)小李在书架上整整齐齐放了三本书。

在上述例句中,例(13)~例(16)属于制作类动词,这里动词所支配的宾语成分,都是相应的动作的制作对象,如“一锅牛肉”是经由动作“炖”制作而成的对象,“一盘花生米”是经由动作“炸”制作而成的对象,“一个记号”是经由动作“刻”制作而成的对象,“一个圈儿”是经由动作“画”制作而成的对象;例(17)、例(18)属于消耗类动词,其中,动词所支配的宾语成分,都是相应的动作的消耗对象,如“一杯咖啡”是动作“喝”的消耗对象,“一碗面条”是动作“吃”的消耗对象;例(19)~例(21)则属于置放类动词,其中,动词所支配的宾语成分,都是相应的动作的放置对象,如“一张白纸”是动作“铺”的放置对象,“三本书”是动作“放”的放置对象。

同时,非动作类动词一般不能进入到结果义指宾状语结构中,像“有”“知道”“是”等。例如:

(22)*他在门口高高地有一个灯笼。

(23)*他在心里小小地知道了一个道理。

(24)*小李漂漂亮亮地是一个姑娘。

Dowty将表示制造和表示消耗的动词合并为一大类动词,即客体量变动词,这类动词的直接宾语的量或状态会随着事件时间的推移而发生增加或者减少的变化[7]。这类动词有着特殊的内部事件结构(inner event),这个事件包含着动词的直接宾语伴随时间的推移从一种状态变化到另外一种状态。Dowty所说的这个内部事件结构,与Tenny所提出的核心事件非常相似[6]。Tenny发现,在英文中,有四类动词内部含有核心事件:表示状态变化的动词(change of state verbs)、表示朝一个目标移动的动词(verbs of motion to goal)、客体量变动词(incremental theme verbs)、置放类动词(putting verbs)[6]。我们注意到,和汉语指宾状语结构相兼容的动词,与英文中含有核心事件的动词种类非常相似。也就是说,与汉语指宾状语结构相兼容的动词必须具有核心事件。无论是客体量变动词,还是置放类动词,它们在本质上都是有界的。

需要指出的是,在语义上,这类结构中的动词还必须是表达中性量的,而不能是定量的。因此,这类结构普遍地排斥重叠式动词。因为重叠式动词表示定量,其宾语不能再带数量词[8],所以下列句子都是不合法的:

(25)*妈妈烂烂地炖炖一锅牛肉。

(26)*老张脆脆地炸炸一盘花生米。

(27)*他在木桩上浅浅地刻刻一个记号。

(28)*老师在黑板上圆圆地画画一个圈儿。

(29)*他热热地喝喝一杯咖啡。

(30)*他热热地吃吃一碗面条。

(31)*他在门口高高地挂挂一个灯笼。

(32)*他在桌子上平平地铺铺一张白纸。

(33)*小李在书架上整整齐齐放放三本书。

(二)宾语的选择限制

通过上述观察,我们发现,能够进入到结果义指宾状语结构的动词,都是表示变化(客体事物状态变化或位置变化)的动词。将变化与动词的体特征结合起来,可以帮助我们更为深入地理解这一问题。指宾状语通常与达成体(accomplishment)动词共现。达成体动词的特征是表示状态的变化,它所描述的事件结构,通常由两部分组成:过程+结果状态(process+final state)。

与时态范畴不同,体态范畴中的时间概念其实就是空间概念。空间上的一个最终的结果状态与时间范围的有界性实际上是同构的。在语言学中,“体”这个概念表示的就是一个事件内部的时间组合。Tenny提出了句法和体范畴接口假说(Aspectual Interface Hypothesis),作者指出,动词的论指角色不一定都会在句法中出现,而句法唯一敏感的动词词汇语义特征就是“体”。该文将表示变化的动词的内论元——即直接宾语——比作成一个“标尺(scale)”,直接宾语量的变化衡量着并且限制着谓语动词所描述的事件的时间推移进程[9]。简言之,Tenny采用直接宾语量的变化来衡量事件时间的变化。或者说是,他采用空间的变化来衡量时间的变化。Krifka也提出了相似的观点,作者指出,客体量变动词的宾语的每一個部分都与事件的发展进程具有相同的结构,即它们是同构的逻辑关系(a homomorphic relation)[10]。如果作为宾语的量变客体有一个量化的指称,那么整个事件最后的结果就可能是有界的。

就表结果义指宾状语结构中的宾语而言,它们必须都是一个量化了的名词性短语。在汉语中的表现是“数词+量词+名词”形式,如“两个苹果”。因此,如果宾语是没有量化的名词性短语,这类句子一般不能成立,整个句子表现出一种非完句的状态。例如:

(34)?/*他热热地吃了面条。

(35)?/*他在门口高高地挂了灯笼。

(36)?/*他在桌子上平平地铺了白纸。

(37)?/*小李在书架上整整齐齐放了书。

这里所说的“非完句状态”,主要就是因为不具有明显的有界性而带来的。因此,当这类句子对举着说的时候,其合法度就明显提高,成为可以言说的句子了,这是因为对举使得前后两个事件都成为有界的事件。这也是为什么在古汉语韵文时期,它们通常都是“纤纤擢素手,札札弄机杼”这样的对举格式。再如:

(38)他热热地吃了面条,高高地挂了灯笼。

(39)他在桌子上平平地铺了白纸,在书架上整整齐齐放了书。

在某种程度上说,这跟性质形容词作谓语的情形是相同的。由于性质形容词是无界的,因此,它一般不能独立作谓语,通常也只能用在对举的格式中[11]、[12]。

还需注意的是,量化了的名词短语只是保证整个动宾短语结构“有界”的必要条件。例如:

(40)我脆脆地吃了一个苹果。

(41)?/*我脆脆地吃着许多苹果。

在上述例句中,动词的内论元(即客体)会随着事情发展的时间推进而发生变化。两者不同的是,在例(40)中,当苹果被吃完的时刻,就是整个“吃苹果”事件结束的时刻,因此,这里的事件是有终结点的,也就是有界的。在例(41)中,动词所描述的事件却没有一个明确的时间终结点,因为我们无法确定很多苹果具体的数量,所以这里所描述的事件是无界的。这个句子之所以不被接受,主要就是因为整个事件是无界的。

指宾状语动词结构的一个重要特征是,由指宾状语动词结构所描述的事件必须有一个确定的界限。整个事件由两部分组成:事件向前发展推进的过程和宾语最终的结果状态。量化了的直接宾语最终的结果状态,通过提供一个终点使事件的时间范围变成有界的。换言之,凡是不能提供这样一个终点的宾语,都不能进入表结果义的指宾状语结构中。更为准确地说,表示事件结果状态的指宾状语修饰的不仅仅是动词的直接宾语,而是动词所描述的整个事件。这一点还可以从指宾状语形容词与宾语的定语修饰语的位置不同而得到进一步的印证。例如:

(42)老张脆脆地炸了一盘花生米。

(43)老张炸了一盘脆脆的花生米。

在例(42)中,状语形容词“脆脆地”修饰的是整个动词结构“炸了一盘花生米”;在例(43)中,定语形容词“脆脆的”修饰的只是直接宾语“花生米”。

综上所述,表结果义的指宾状语结构的动词宾语都是量化了的名词性结构,直接宾语为整个事件提供了一个确定的界限,动词所描述的整个事件都是有界的。

三、结果义指宾状语的句法位置

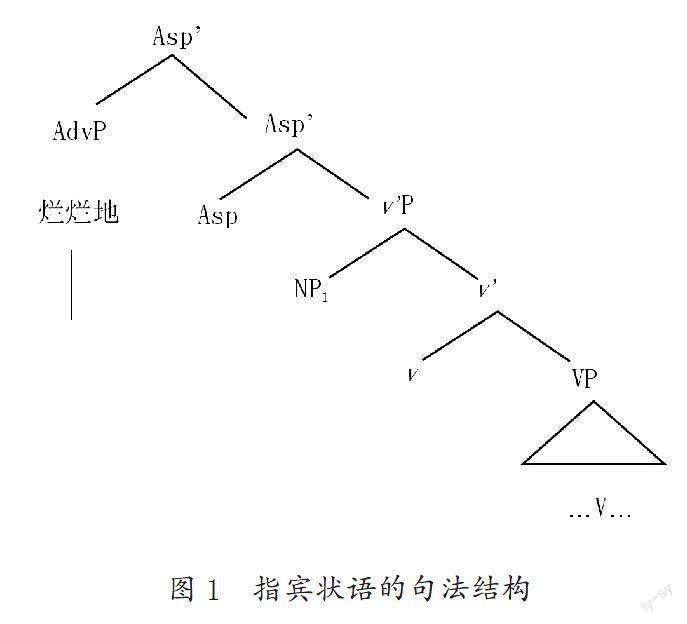

关于指宾状语结构的句法生成研究,学界已取得丰硕的成果[13]-[15],这些研究基本上都否认了指宾状语是由宾语的定语移位而来的。其中,王立弟和顾阳[13]、熊仲儒[14]均采用了移位生成的分析方法,王立弟、顾阳认为,指宾状语的位置处在VP内[13]。叶狂采用的是基础生成的分析方法,作者认为,指宾状语是由基础生成的附加语,状态词就位于vP内,附加于v这一位置[15]。我们也认为,指宾状语是由基础生成的附加语(adjunct),而不是通过移位得来的。与上述观点不同的是,本文认为,指宾状语是附加于asp这一位置,处于内在体范畴(inner aspect)的范围之内,其位置要高于vP。以“妈妈烂烂地炖了一锅牛肉”为例,其中的指宾状语“烂烂地”的句法位置,可如图1所示:

根据图1,我们可以很明确地判定指宾状语处于比地点状语更低的位置。比如,我们可以说“在木桩上,他浅浅地刻了一个记号”,却不可以说“*浅浅地他在木桩上刻了一个记号”。同时,与主语指向的状语位置相比,宾语指向的状语位置还要更低一些。例如:

(44)张三激动地热热地煮了一杯茶。

(45)*张三热热地激动地煮了一杯茶。

从论元结构的层面来看,汉语是属于核心词在前的语言(head-initial);而从修饰语的层面来看,汉语的表现行为更像是核心词在后的语言(head-final)。除了时间词和方位词之外,在汉语中表示状态的形容词也可以出现在动词前作状语。从这些简单的观察可以看出,指宾状语在句法中处于一个比较低的位置,其句法位置不仅要低于时间词/方位词状语,也低于主语指向的状语,位于距离动词更近的位置。

在现代汉语中,有些词语天然地就是副词,它们也被称为“真正的副词(true adverbs)”。这类副词的后面不能接状语标记“地”,即使与它们相对应的英文单词都是“adjective+ly”这种形式,比如,非常“extremely”、显然“obviously”、立刻“immediately”。在现代汉语中,我们不可以说“显然地”“立刻地”。Ernst曾将汉语中可以作状语的修饰性成分划分为四类:谓词性的、表示范围的、表示参与者的和表示功能性的。通过研究不同语言作状语的修饰性成分,作者发现,状语成分在不同的语言中都遵从一个普遍的、具有一定的线性顺序的层级,而汉语的状语分布也遵从这个普遍性的层级[16](P45)。

需要指出的是,普遍当中又会存在着一些特殊情况。当我们把谓词性的修饰性成分再进行细分时,就会发现各个语言间又产生了细微的变化。Ernst把谓词性的修饰性成分又进一步细分为五种情况:语篇指向型状语(到底“after all”、老实说“honestly”),主语指向型状语(很礼貌地“politely”、高高兴兴地“happily”),表评估的状语(幸亏“fortunately”、居然“surprisingly”),表认知的状语(显然“obviously”、大概“probably”),表方式或程度的状语(大声地“loudly”、紧紧地“tightly”)。其中,语篇指向型状语、表评估的状语和表认知的状语,又都是说话者导向(speaker-oriented)的修饰语成分。Ernst指出,说话者导向的状语在句法位置中位于相对较高的位置,因为它们直接与语篇信息相连接。与之相比,主语指向型状语和表程度或方式的状语则位于相对较低的位置,也更靠近动词[17]。

通过上文的分析,可以看出,表结果义的指宾状语的句法位置,既低于时间词/方位词状语,也低于主语指向的状语,位于距离动词更近的位置。上述观察结果使我们很自然地得到这样一个推测:指宾状语的句法位置很可能会位于VP或vP的范围内。同时,结合上面语义制约层面体范畴特征的分析,不难得出其准确的句法位置:指宾状语的位置要高于vP,附加于asp这一位置,處于内在体范畴的范围之内。否则,就无法解释为什么指宾状语通常与达成体动词共现,更不容易解释为何该结构所表达的事件都是有界的。

四、结语

综上所述,本文对“老张脆脆地炸了一盘花生米”结构中的指宾状语“脆脆地”的句法位置、语义制约条件进行了分析,由此发现,表示结果意义的状态形容词状语的语义,并不是直接指向宾语。这类状语的语义还会受到其他因素的制约,如核心动词所描述的事件论元、动词的词汇语义学特征、动词及其直接宾语的内部事件结构等。归结起来看,其中的事件通常是有界的,能够进入这类结构的动词主要是表达中性量的客体量变动词和置放类动词,宾语必须都是一个量化了的名词性短语。

通过对其他语言语料的检索,我们发现,其他语言中鲜有宾语指向型状语的用例,就此而言,现代汉语则为研究指宾状语提供了丰富的语料。值得注意的是,指宾状语并不只是像表面上看到的那样,只与动词的宾语有着语义上的联系,实际上,指宾状语与整个动词结构都有着非常紧密的关系。因此,我们更倾向于称它为“假性指宾状语”,这里的“假性”不但表明指宾状语的语义并非仅仅与宾语相联系,还表明这种语言现象只是句法与语义在表层上的一种错配。从深入到语言内部的分析中可以看出,句法与语义其实并没有错配。指宾状语修饰的是动词所描述的整个事件结构,因此,它是由基础生成的,并附加于内在体范畴asp的位置,而不是由宾语定语的位置移位而来的。

參考文献:

[1]王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,1985.

[2]朱德熙.现代汉语形容词研究[J].语言研究,1956,(1).

[3]朱德熙.语法答问[M].北京:商务印书馆,1985.

[4]何洪峰,彭吉军.指宾状语的历时考察[J].语言研究, 2009,(4).

[5]何洪峰.状态性指宾状语句的语义性质[J].语言研究, 2010,(4).

[6]Tenny,C.Core Events and Adverbial Modification[A].In Tenny,C. & Pustejovsky,J.(eds.).Events as Grammatical Objects:The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax[C].Stanford:CSLI Publications,2000.

[7]Dowty,D.Word Meaning and Montague Grammar:The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montagues PTQ[M].Dordrecht:Reidel Publishing Company,1979.

[8]石毓智.试论汉语的句法重叠[J].语言研究,1996,(2).

[9]Tenny,C.The Aspectual Interface Hypothesis[A].In Sag,I.A. & Szabolcsi,A.(eds.).Lexical Matters[C].Stanford:CSLI Publications,1992.

[10]Krifka,M.Thematic Relations as Links between Nominal Reference and Temporal Constitution[A].In Sag,I.A. & Szabolcsi,A.(eds.).Lexical Matters[C].Stanford:CSLI Publications,1992.

[11]沈家煊.“有界”与“无界”[J].中国语文,1995,(5).

[12]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[13]王立弟,顾阳.“宾语指向”的状语修饰语[A].陆俭明主编.面临新世纪挑战的现代汉语语法研究:98现代汉语语法学国际学术会议论文集[C].济南:山东教育出版社,2000.

[14]熊仲儒.指宾状语句的句法分析[J].现代外语, 2013,(1).

[15]叶狂.指宾状语句的句法性质及语义、语用制约条件[J].华文教学与研究,2016,(4).

[16]Ernst,T.The Syntax of Adjuncts[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[17]Ernst,T.The Syntax of Adverbs[A].In Carnie,A.,Sato,Y. & Siddiqi,D.(eds.).The Routledge Handbook of Syntax[C].London/New York:Routledge,2014.

Syntactic and Semantic Analysis of the Adverbials in Modern Chinese

Jiang Hang

(Faculty of Arts, Xian Siyuan University, Xian 710038, China)

Abstract:In Chinese, there are such expressions as “Lao Zhang cuicui de zha le yi pan huashengmi”. In this sentence, monosyllabic adjectives overlap adverbials, and the semantic of the result points to the object of the verb. This paper will analyze the syntactic position and semantic constraint conditions of the adverbial in the structure of Lao Zhang, and point out that the semantic meaning of the adverbial is not directly related to the object, and the semantic meaning of such adverbial is also restricted by other factors. For example, the argument of an event described by a core verb, the lexical semantic features of the verb, the internal event structure of the verb and its direct object, etc. As far as the choice of verbs is concerned, only incremental theme verbs and putting verbs are able to enter into the structure with resultative meaning. The quantized object gives the event denoted by the verb a telic reading. The semantics of this structure is restricted by other reasons, such as the event structure described by the core verb, the lexical semantics of the verb, and its direct object, etc.

Key words:Object-oriented adverbials;resultative meaning;semantic contraints;syntactic position;event structure;transitivity of verbs