黑热病患者肝脏、脾脏在超声影像中的表现

2023-06-22徐培培刘金瑾

徐培培, 刘金瑾, 应 征

(郑州市第六人民医院 a.超声医学科; b.郑州市转化医学研究中心; c.感染三科, 郑州 450052)

黑热病又称内脏利什曼病,是杜氏利什曼原虫感染引起的一种慢性地方性传染病[1],白蛉是其主要传播媒介,感染黑热病的患者和病狗是黑热病的主要传染源。在每年的5~9月,白蛉活动频繁,通过叮咬健康人使原虫进入其体内而致病,发病潜伏期10 d~9年,平均3~6个月。黑热病的临床症状有长期不规则发热、进行性肝脾肿大、贫血、鼻衄、齿龈出血,并伴有消瘦、咳嗽、腹泻和失眠等症状,婴幼儿患者发病早期除有发热及腹泻等症状外,还有夜啼和烦躁等现象。在黑热病晚期,多有并发症发生,比如:肺炎、细菌性痢疾、齿龈溃烂和外周血象中性粒细胞显著减少等。刘真真等[2]研究发现,黑热病首次误诊率100%,未经有效治疗病死率95%。管立人等[3]研究显示,发病1~2 年内,部分患者易因患有其他并发症而死亡。因此,协助临床医生早期明确诊断黑热病显得尤为重要。既往文献对黑热病的研究大多数集中于流行病学、个别病例报告和病例误诊分析等,没有超声医学检查与黑热病诊断的相关分析与研究。本文针对黑热病患者肝脏、脾脏在超声影像中的表现进行分析,以期揭示肝脏、脾脏超声检查在黑热病早期诊断中的临床意义。

1 资料与方法

1.1 资料 回顾性分析2018年5月—2022年1月郑州市第六人民医院诊治的17例黑热病患者(排除患有肝硬化、血液病等引起脾脏功能亢进的患者,排除有病毒性肝炎或其他肝损伤的患者)的临床资料。17例黑热病患者骨髓穿刺结果均发现利氏曼原虫,黑热病免疫学快速检查均为阳性(+)。其中男11例(64.71%),女6例(35.29%);年龄8个月~68岁[7(1,47.5)]岁,0~10岁9例(52.94%);>10~30岁0例(0%);>30~50岁5例(29.41%);>50~70岁3例(17.65%);其中≤3岁7例(41.18%)。其中有疫区居住史患者14例(82.35%),发病于流行季节患者11例(64.71%),接触病狗患者3例(17.65%)。

1.2 方法

1.2.1 检查方法 应用日立HI VISION Preirus彩色多普勒超声机器凸阵探头,成人使用探头频率为2.0~4.5 MHz,小儿使用探头频率为4.0~6.0 MHz,要求成人患者空腹8 h以上,小儿患者空腹4 h以上,采用平卧位,必要时采用左侧卧位及右侧卧位,参照《超声标准切面图解》[4]观察肝脏、脾脏。检查肝脏时,纵切、肋下横切或斜切和肋间斜切依次连续扫查肝左叶及肝右叶,测量肝左叶长径及前后径时,探头纵置于剑突下中线偏左,显示腹主动脉长轴;测量右肋下最大斜径时,探头尽量偏向腹侧右后方;测量门静脉内径时,探头置于右肋缘处,显示门静脉主干及右支长轴。检查脾脏时,将探头置于左侧腋中线至腋后线间的第7-11 肋间进行扫查,探头角度尽量偏向腹侧偏向正中线,选取显示脾门、脾静脉的最大肋间斜切面,选择最大长径及有脾门部血管的切面为测量的标准切面,测量脾脏厚径。

1.2.2 判断标准 ①肝脏正常超声测量值[5]:肝左叶长径≤90 mm,前后径≤60 mm,右肋下最大斜径不超过140 mm,门静脉<14 mm。因为小儿处于生长发育阶段,其身高及体质量均有差异,<8岁小儿于锁骨中线水平肝脏肋下不超过3 cm为标准,>8岁小儿以肋缘下探不到肝脏为标准。②脾脏正常超声测量值:成人脾脏厚度:男<39 mm,女<38 mm,脾静脉<9 mm,肋下0 mm;小儿正常厚度<31 mm(<15岁)。③黑热病临床诊断标准[6]:根据患者有黑热病流行地区居住史、病狗接触史,结合相关临床表现及症状,而且于骨髓穿刺检查发现利士曼原虫无鞭毛体及黑热病免疫学快速检查(+)。

2 结果

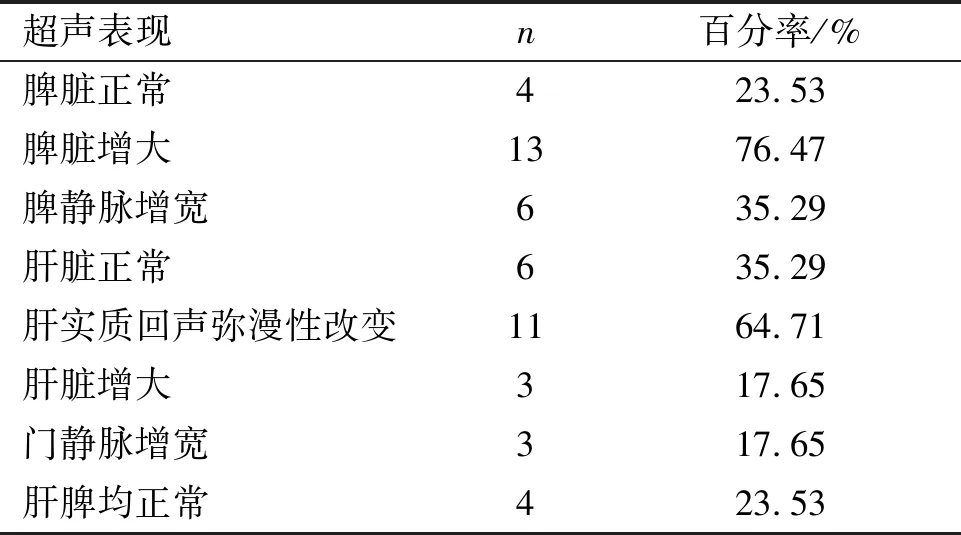

黑热病患者的肝脏、脾脏的超声检查结果,见表1。

表1 黑热病患者腹部肝脾超声表现(n=17)

3 讨论

黑热病患者的主要临床表现为发热、肝脾肿大、血细胞减少及消瘦等[7]。关于黑热病导致肝脾肿大的机制和病理改变[8],主要是人体通过白蛉感染利士曼原虫后,巨噬细胞受刺激而产生增生和破坏,同时浆细胞也大量增生,血流受阻及纤维组织增生,致使肝脏、脾脏受损伴或不伴肿大。黑热病患者采用葡萄糖酸锑钠治疗,病死率减少,治愈率在95%以上,少数患者会复发,需要治疗结束半年后随访,防止疾病复发的可能性。在该研究17例黑热病患者中,其中4例患者两次住院,第二次住院均为复查是否复发,另有1例患者住院三次,第二次为复发住院治疗,第三次住院为检查是否复发。本研究结果显示,黑热病不仅会引起肝脾肿大超声表现,亦有肝实质回声弥漫性改变、门静脉增宽及脾静脉增宽等超声表现。其中,脾脏增大76.47%,肝实质回声弥漫性改变64.71%,为主要的超声声像图特征,该数据亦显示,脾脏对利什曼原虫感染的反应比肝脏对利什曼原虫感染的反应敏感性强。脾脏增大的患者中35.29%的患者有脾静脉增宽,而脾静脉增宽的患者均是脾脏增大患者。肝实质回声弥漫性改变的患者中包含17.65%肝脏增大和17.65%门静脉增宽患者;而肝脏增大和门静脉增宽患者均有肝实质回声弥漫性改变。此外,有少量黑热病患者病例表现为肝脏和(或)脾脏正常。有少数黑热病患者的肝脏和(或)脾脏在超声影像可表现为正常,其原因可能是该病例患者发现早、就诊早,感染利士曼原虫的时间短,利士曼原虫对肝脏、脾脏的损害程度比较轻,在超声影像中还未表现出来,抑或是因为部分患者是由本科室资历尚浅的青年医师检查,由于其检查经验不足,而产生了漏诊、误诊。

有研究[9]显示,黑热病广泛分布于全世界,新中国成立初期,我国黑热病主要分布于长江以北16个省市自治区,其中有五省为重流行区(山东、江苏、安徽、河南、河北),经过大范围的消杀和防治,60年代黑热病基本被消除。但是,近年来,我国黑热病在一些地区又有所回升。孙毅莹等[10]调查显示,自2016年以来,由中国疾病预防控制信息系统网络直报黑热病本地病例,河南省占6例,均来自安阳市林州。本研究发现,患有黑热病的患者以小儿和中老年患者居多,青壮年患者较少,这可能是由于青壮年大多数在城市务工,而小儿和中老年患者多留守疫区,且与自我照顾能力和免疫抵抗力低下有关。此外,有研究[3]表明,该病有少量患者会因为并发症而导致死亡(本研究中没有死亡病例),所以对抵抗力弱的少儿和中老年黑热病患者的早期诊断显得尤为重要。本研究17例黑热病患者中,11例患者来自河南省安阳市林州,2例来自山西,1例来自甘肃,其中3例有病狗接触史。由此可知,根据患者的疫区居住史及病狗接触史,结合患者超声检查中肝脏、脾脏的异常影像表现,可为临床医生诊断黑热病提供相关的参考价值,减少黑热病患者的漏诊及误诊,为黑热病患者的诊断和治疗赢得时间。

同时,由于黑热病为我国法定丙类传染病,具有发病少的特点,近3年来,郑州市第六人民医院收入院的黑热病患者仅17例,本研究病例样本量相对较少,需要继续关注,扩大样本量进一步研究。此外,由于工作年限不同,超声医师资历有所差别,因为超声临床检查经验、手法不同,虽有判断标准及选择标准切面测量,却仍存在一定的测量误差,同时对于肝脏、脾脏在超声影像异常表现的判断亦存在主观性,对于同一影像图也会有不同的判读,所以超声检查结果也会存在一定差别。

值得注意的是,骨髓穿刺检查发现利士曼原虫无鞭毛体及黑热病免疫学快速检查(+)仍是黑热病诊断的“金标准”,虽然肝脾超声检查对黑热病并无特异性或较高的敏感性,但由于肝脏、脾脏的异常表现与早期黑热病症状有较高的相关性,该检查在辅助临床医生进行黑热病早期诊断方面仍然具有重要的意义。

综上所述,对于黑热病的确诊,其主要依据是通过病理学及病原学检验在骨髓穿刺下发现利士曼原虫无鞭毛体,进而指导临床治疗。但是由于骨髓穿刺具有一定创伤性,且费用相对较高、诊断时间相对较长,不易被患者接受。而超声检查是一种较为普遍的检查方法,具有无创、安全、易重复等优点,能够初步检查肝脏、脾脏在超声影像的异常表现,可清晰显示肝脏、脾脏的改变,进而反映其相关的病理改变。通过对肝脏、脾脏超声检查发现,肝脏、脾脏的异常超声影像图表现与黑热病患者早期症状有一定相关性,可为临床早期筛查和诊断黑热病提供有价值的参考依据,需引起相关临床医师的注意。