国有企业内部审计管理体系完善对策研究

2023-06-21刘娟娟

刘娟娟

摘 要:我国经济快速发展,国有企业是当前社会经济发展的重要支柱。我国近年来提高了对国有企业内部审计的重视,以完善企业治理结构、提高管理水平、发挥企业价值最大化,规避各类风险。我国企业由于高层管理人员及各层级员工缺乏内部审计管控意识,缺乏完善的运行机制,内部审计实施效果有待加强。本文阐述了国有企业内部审计管理相关概念,针对当前企业存在的组织体系缺陷、运行机制不顺畅、缺乏保障措施等内部审计管理问题,探究其背后原因主要是保障措施不够有力和领导机制不健全,提出了改革内部审计组织体系、完善内部审计运行机制、构建内部审计保障体系等对策,为国有企业发展提供理论基础。

关键词:国有企业;内部审计;管理体系

我国对改革审计管理做出了明确要求,应构建集中、权威、全覆盖的管理监督体系,完善管理体制,突出国有企业创新活力,促进企业持续、健康、稳定发展。国有企业具有层级多、组织复杂、业务多元化等特征。国有企业内部审计是国有企业党建的重要内容,打破审计机构行政机构领导负责的传统机制,实行統一、高效的内部审计监督管理体系,是国有企业转型的必要条件。近年来,全球经济一体化纵深发展,国有企业为了保持行业竞争优势,应不断向纵向、横向拓展产业链,顺应社会发展导向,实现多元化发展态势,防范企业运营风险。

一、相关概念

1.国有企业

国有企业是由政府出资成立的企业,包括国有独资企业和国有控股企业。国有企业分为中央国有企业和地方国有企业,与社会其他企业属性有所不同,国有企业是调节国民经济的基础,是促进我国经济发展的中坚力量。国有企业在经济发展过程中,应促进资产保值增值,推动国民经济良性发展。

2.内部审计

我国针对内部审计独立性、客观性颁布了相关要求,通过系统、规范的方法,改善企业风险管理,提高内部控制效果,帮助组织实现战略发展目标。内部审计开展应遵循《内部审计基本准则》,促进组织完善治理,发挥内部审计的合规性、独立性,确保企业良性发展和高效运营。

3.内部审计管理体系

企业管理系统可以优化组织构成方式,构建管理体系,选择科学的审计管理措施,帮助企业达成战略发展目标。内部审计管理体系涉及多方主体,除了管理层还包括审计人员。内部审计管理体系应明确怎么做、谁来做等问题,具体包括制度体系和保障体系两方面。

二、国有企业内部审计管理体系存在的主要问题

1.国有企业内部审计组织体系缺失

首先,企业内部审计在开展工作的过程中,不能发挥其权威性和独立性,未设置单独审计部门。国有企业领导工作范围广,工作内容繁杂,没有过多精力关注审计工作,导致审计制度难以得到有效落实,弱化了审计执行力。内部审计独立性与组织架构设计有直接关系,目前国有企业内部审计隶属于财务部门,在开展审计业务过程中缺乏独立性。有的国有企业为了整合监督力量,无节制地精简机构,导致企业纪检、监察及审计机构整合为同一部门,弱化了审计的职业性和独立性。审计人员在开展业务过程中,未能下放其权限,不能保证审计业务有效实施,对审计效果产生一定影响。其次,审计人员综合素质弱。内部审计人员知识背景单一,审计人员缺乏财务和审计知识,甚至部分审计人员缺乏经济管理、法律等相关知识,对于较复杂的审计工作往往依靠工作经验和主观判断,未能采取定量判断,影响了审计结果的客观性。审计人员注重财务收支,过分注重财务数据的真实性及合法性,对企业内部控制漏洞、可持续发展能力、潜在风险等问题分析能力有限,审计结果无法为企业决策提供依据。内部审计人员不能与时俱进地学习,相关审计知识不能及时更新,未能对国家政策法规密切关注,不能接触到前沿的审计理论知识以及审计人员很少到其他岗位或部门交流等,这些都导致了内部审计人员对国家政策、企业政策和流程不了解,审计监督难度较大。

2.国有企业内部审计运行机制不顺畅

首先,内部审计职能与类型狭窄。内部审计不断拓展职能和类型,形式化与程式化较为突出,发挥审计职能有限。国有企业只注重监督职能,忽视了评价、咨询、鉴证等职能,审计类型集中在经济领域未能站在企业治理视域对企业内部控制实施管理,以规避企业运营风险。其次,内部审计工作流程及质量把控不严格。国有企业具有经营面积广、业务范围大等特征,审计工作量较为繁杂,国有企业只有构建完善的审计工作流程,将运行机制中不顺畅的问题加以规避,才能发挥内部审计管控效果。国有企业缺乏对潜在风险的识别,审计流程过于粗放,不能根据潜在风险灵活调整审计模式,缺乏对市场客观信息的应对与识别,不能保证审计环节信息记录的真实性,以至于对审计工作底稿不能全面分析。国有企业内部审计缺乏严格的控制体系,难以保证内部审计质量。

3.国有企业内部审计保障措施不够有力

首先,内部审计制度体系不完善。随着社会经济快速发展,国有企业改革出现新的风险和趋势。目前,企业内部审计不能统筹全局,在各部门管控过程中缺乏权威性。当前相关审计制度未上升至法律层面,对内部控制只有监督与指导职能,缺乏执法权力。内部审计即便发现了违法违规问题,也是简单地提出处理意见,不能行使处罚权,不能发挥审计的权威性。审计结果运用制度不完善,裁量空间较大,被审计单位除落实审计意见外,缺乏对人员聘用、内部控制、风险防控、经营管理等方面做出规定,对主管部门审计结果缺乏约束依据。其次,审计方式落后。随着现代化科学技术的发展,企业审计还是采用传统方式,审计人员只查阅资料或问询,依赖审计人员工作经验,将影响审计效率。国有企业没有购置现代化的信息技术设备,不能高效执行审计,导致企业报表合法合规性弱化。传统的审计方式对企业的建设性指导不足又延长审计时间,影响了审计结果的有效性。

三、国有企业内部审计管理体系弊端及产生因素

1.国有企业缺乏对内部审计的重视

国有企业日常运营注重业务拓展,工作重心落在了产业结构调整,忽视了内部审计质量。部分企业内部审计机构由企业负责人兼任,往往被日常运营事务占用较多精力,缺乏对内部审计工作的重视,不能将内部审计工作提上议事日程。有的内部审计与会计监督检查职能差异不大,财务人员或管理人员在参与审计工作中,有利于审计工作的高效开展,但由于缺乏完善的内部审计制度和必备的审计队伍,导致了内部审计效果不突出。国有企业内部审计重视程度不够,还表现为被审计单位缺乏对内部审计工作的重视,受到计划经济管理思想影响,将内部审计视作找问题、挑毛病,存在认知错误,情绪上对审计工作抵触,对内部审计存在的问题粉饰与掩盖,不能给审计部门审查主动提供参考资料和凭证,主观上不配合审计监察,有意拖延审计问题整改项次。企业管理层缺乏制度管控,又会导致各部门更加不配合。内部审计主要对董事长负责,只有使审计工作处在较高的管理层面和较高的独立性上,才能发挥国有企业内部审计公信力和权威性。企业只有发挥出审计的创造性和效应性,才能推动企业可持续发展。

2.内部审计领导机制不健全

国有企业内部审计管理体系不健全,主要是企业内部审计未能按照国家要求实行双重领导机制,而是采取单一的领导体系。人员岗位晋升、干部管理等由企业自行决定,内部审计对内要协调各部门关系,受到企业管理层的掣肘,导致审计工作在执行过程中往往报喜不报忧,影响审计作用发挥。内部审计权责不对等,缺乏专职机构和人员,导致企业指导和监督制度难以落实。企业审计师制度落实效率不高,虽然明确规定国有企业应设立审计师制度,但未明确层级、职级、权限等。企业内部审计工作领导方式不明确,在具体工作过程中,依然根据领导者经验和偏好,如果审计没有重大问题,难以被审计人员重视,对于企业存在的风险、机制、协调等问题,没有及时处理,影响审计结果权威性。

四、提高国有企业内部审计管理水平的有效策略

1.进一步完善内部审计组织体系

首先,应从企业整体角度,强化内部审计统筹规划。国有企业应参考行业内优秀管理案例,设立审计委员会,发挥党组织领导作用,负责内部审计总体设计、统筹协调,推动内部审计组织体系发展。国有企业党委书记、董事长、总经理等应任职内部审计委员会委员,贯彻落实国家审计相关法律法规及政策意见,执行上级审计工作意见和措施,推动内部审计制度体系更加完善。国有企业应实行总审计师制度,相关部门应出台实施细则,帮助企业负责人管理内部审计业务,加强部门间的配合与协调。其次,明确审计组织架构,确保职责清晰。为了发挥国有企业内部审计作用,还应完善统一管控机制,审计部门应设置评价项目,组建审计中心,发挥审计的职业性和独立性。审计中心的审计工作类型包括财务收支审计、管理活动审计等,不同的审计内容,应派专门审计人员配合审查。最后,加强内部审计人才队伍建设。国有企业应优化人员结构,充实企业投资发展,打造经验丰富、专业精湛、年龄结构合理的专业化审计人才队伍,加强审计人员思想政治教育,善于发现企业经营漏洞。企业应构建内部晋升渠道,为干部提供发展机会,提高对审计干部履职能力得考核,听取总部内部审计人员意见,从多个维度考虑企业审计问题。

2.优化内部审计运行机制

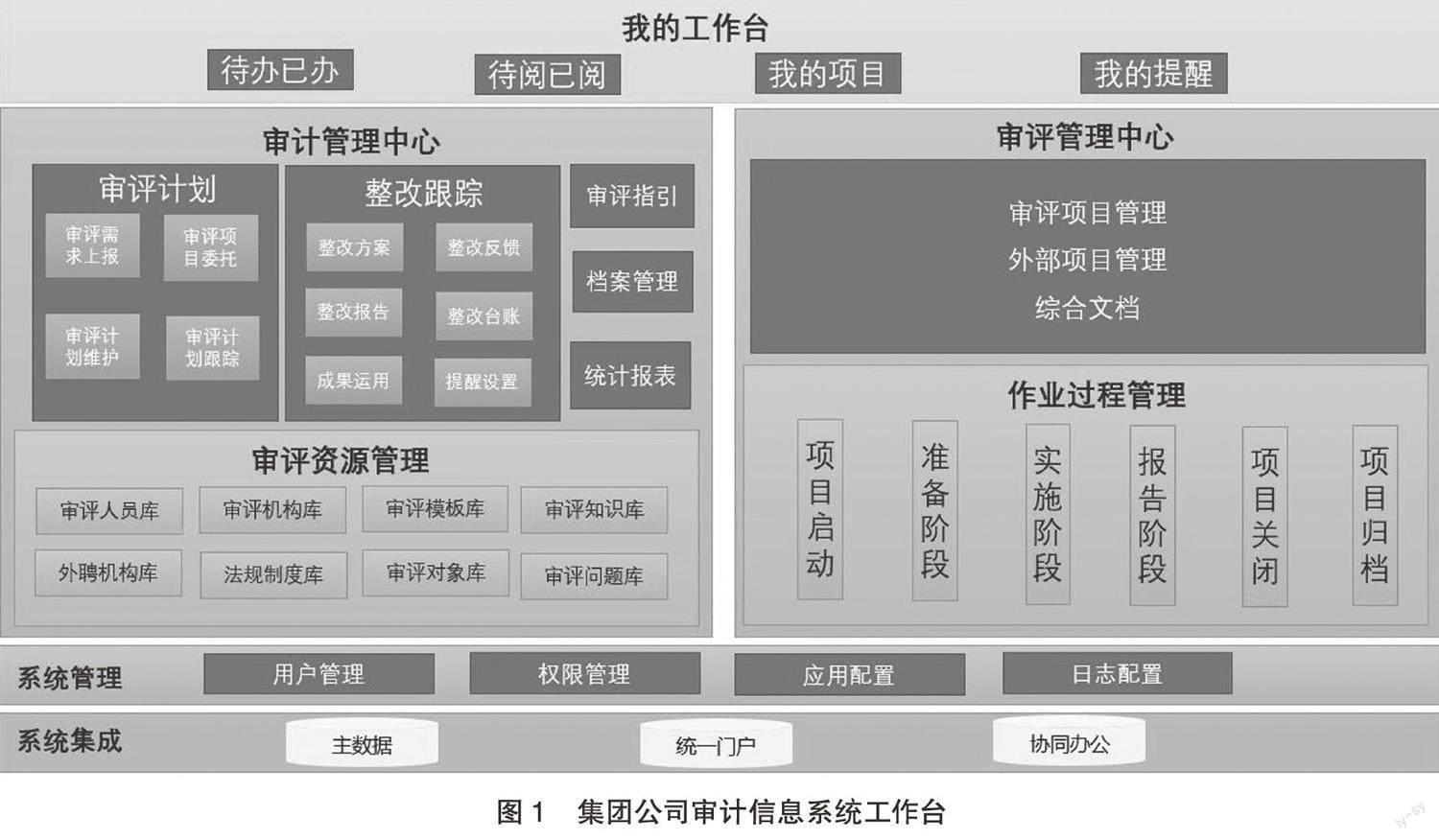

首先,强化内部审计流程管理及审计质量控制。国有企业应防范审计风险,加强审计计划合规性,认真编制审计方案并开展项目实施,完善审计质量管理体系,规范审计人员行为,建立四级责任制度,针对存在的审计过错,建立追责机制,确保审计全过程有制度依据,保障审计流程合规,质量可控,控制审计风险发生,促进审计有效性。内部审计质量控制应开展设计需求调查,推动审计业务专业化建设,坚持审计底稿符合制度并完善会商机制,构建岗位绩效考核体系,对审计部门提出的相关审计意见应严格落实,确保审计质量提升。其次,拓展和丰富内部审计职能及类型(见图1)。国有企业应加强项目资金管控,做好项目遴选、尽职调查、资产和风险评估,强化国有企业决策的规范性,监督国有企业项目执行全过程。国有企业应打通供应链,稳定产业链,清理长期不分红的股权,对国有资产监管机构进行跟踪,确保各项工作严格落实。同时,国有企业要适应国际发展形势,根据企业业绩考核指标,对我国行业政策变动提高敏感性,做好会计核算的有关报表合并、收入确认、折旧计提及资产减值等会计核算,提高会计核算的合法合规性,与此同时加大对成本费用的管控,发挥审计职能作用。最后,构建国有企业审计监督体系。国有企业除内部审计监督企业发展运营以外,还应设置纪检监察、法律、财務、监事等管理组织,企业应发挥内部监督体系之间的协同配合作用,避免内部审计拘泥于形式,要打破部门间壁垒,发挥部门协同效应,形成监督合力。国有企业应进一步延伸审计触角,对违规人员增强审查力度,增强审计威慑力,借助监事力量,准确掌握企业核心信息,有效彻查企业审计相关问题,提高国有企业风险抵御能力。

3.加强内部审计有效实施的保障措施

首先,健全内部审计制度体系。应从多个维度完善审计框架和制度体系。在审计制度制定层面,应明确审计机构职权范围、审计计划、审计报告编制内容、程序,为内部审计工作提供依据。制度操作层面应提高内部审计制度可靠性,将审计管理要求纳入业务操作范围,包括作业程序、标准和表单。其次,加快内部审计信息化建设。企业应顺应改革要求构建数据信息平台,实现智能化分析,实现线上业务管理,构建审计数据分析平台,对审计业务全过程呈现线上管理,将审计流程嵌入系统,实现标准化管理,提高业务处置质量及效率。审计信息系统运行包括审计业务流程电子化、操作电子化、审计核心职能操作流程、审计信息数据库、审计信息统计分析、数据信息访问。最后,建设国有企业特色内部审计文化。企业文化建设应加强对审计监督文化的建设,将审计文化、审计教育等纳入培训重点,树立内部审计监督意识,明确法律底线,恪守职业规范,构建风险防控体系,确保国有企业管理人员职业安全。应严格监管审计结果,发挥监督职权,将审计整改结果落实在具体工作中,对违规者追究其责任,营造良好的内部审计环境,倒逼企业各级人员强化风险意识。加强对内部审计人员的业务培训工作,定期邀请行业内专家、学者参与企业培训工作,建立对标学习机制,在企业管理人员、业务人员、财务人员中挖掘审计专业人才,强化国有企业内部审计人才队伍建设。

五、结语

国有企业是国民经济发展的基础。国有企业应建立符合中国特色的现代化企业制度,应深化国有企业改革战略,提升企业治理水平和风险防控能力。本文分析了国有企业内部审计组织体系、运行机制及保障体系,针对当前存在的问题,总结了先进的管理经验,提出相关建议,确保内部审计管理体系更加完善,拓展审计类型和职能,改进审计运行机制,完善制度和保障体系,加快信息化建设步伐,促进国有企业可持续发展。

参考文献:

[1]翟艳艳.A国有企业内部审计与纪检监察协同监督研究[D].济南:山东大学,2021.

[2]朱泽钢,姜丽莎.关键审计事项披露对盈余管理行为的治理作用研究——基于DID模型与文本分析[J].经济经纬, 2021,38(1):124-133.

[3]潘俊,景雪峰,王亮亮,等.国家审计结果公告语调与国有企业社会责任[J].审计研究,2020(6):26-33.

[4]郭金花,杨瑞平.国家审计能促进国有企业全要素生产率增长吗?[J].审计与经济研究,2020,35(5):1-9.

[5]赵保卿.国有企业内部审计与外部审计协同提升内部控制有效性研究[J].中国审计评论,2020(1):30-39.

[6]周泽将,汪帅.董事会权威性、内部控制和审计质量——新时代背景下国有企业的经验证据[J].审计研究, 2019(5):95-102.