从知识到认识

2023-06-20杨莹韩亚星

杨莹?韩亚星

【摘 要】《义务教育数学课程标准(2022年版)》颁布后,量感作为一项新增加的核心素养开始被广泛关注,如何通过综合性和实践性的任务发展学生的量感成为广大教师深入思考和亟待解决的问题。本文通过阐述学生在学校悦染园种植活动中通过估测和实地测量等方式来培养量感的具体实例,启发教师通过设计融入真问题、真情境、真思考、真挑战的沉浸式学习活动来增强学生生活化感知,形成丰富表象,促进学生量感的形成,深化学生对量的认识。

【关键词】量感 测量 核心素养 真实问题

一、思考现状,发现问题

《义务教育数学课程标准(2022年版)》将量感定义为对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。换言之,量感主要是一种心理感受,是一种对长度、质量、时间、面积、体积等可测量属性的感性认识,是一种由外而内、内化而成的感觉。小学阶段强调学生能够针对真实情境选择合适的度量单位和度量工具进行度量,切忌泛泛而谈、纸上谈兵。如米、千米、克、千克等度量单位,虽然学生在生活中经常听到,但大多数学生仅有认知,缺乏对其的感知。学生在日常练习中大多是针对单位之间的转化,多数教师在教学中也往往会偏重于量之间的转化,忽视了学生对计量单位本质的感悟。长此以往,对量感的培养和引导往往会成为教师的教学盲区。郑亚华在《小学数学量感培养教学研究》一文中指出,教师在教学中应立足学生的认知水平和学习缺失,基于学生对具体情境中事物的数量及关系的感知和体验,让学生通过体验、探究、比较和估测,感受量和度量单位的作用及应用,帮助学生在解决实际问题的过程中建立量感、发展量感。因此,笔者认为教师应该致力于在引导学生学习知识的基础上发展学生的认识,让学生基于实际经验和真实体验提升对量感的感悟,发展量感。

二、深度体验,发展量感

新课程背景下,强调有真实情境代入感的学习体验。学校后方有一块种植场地——悦染园,园内摆放了240个可以用来种植农作物的种植箱。学校充分利用这样的天然条件,定期组织学生走出教室开展种植活动。10月是种植冬小麦的最佳时节,学校应时组织学生参加冬小麦种植活动。经过专家指导以及对冬小麦种植条件、种植密度和种植深度等数据的查询,笔者发现在冬小麦种植实践活动过程中涉及大量的长度测量环节,这真是一个在真实任务中培养学生量感的好时机呀!

(一)真任务——唤醒已有知识

为了充分激发和调动学生已有的知识储备,结合培养量感的发展目标,借助种植冬小麦这样的真实活动,教师给全班学生布置了以下种植任务:

①每个箱体种4行,离箱体外侧8厘米处定第一行,然后每20厘米一行,共种植4行。

②每行开3~5厘米深的沟。

③把一包种子平均分成4份后,再均匀地撒在沟里盖上土。

④覆盖土后压实。

学生接到任务后,教师提问:根据种植任务,我们需要准备哪些种植工具和测量工具?为什么?

学生根据自己对任务的理解和认识,纷纷提出自己的想法。

生1:我们需要准备一把平时画图用的尺子,因为我们在挖沟的时候要求离箱体边空出8厘米,还需要测量沟的深度是3~5厘米,而且每条沟的间距是20厘米,只有用尺子才能保证尽可能精确。

生2:平时用的尺子一般长度达不到20厘米,所以我们还可以使用老师上课用的米尺。

生3:我知道还有一种软钢尺,平时我经常看到大人用这个工具来测量。(教师随即拿出软钢尺向学生展示)

生4:我觉得不用尺子也可以。二年级时,我们学过“身体上的尺子”,比如一拃的长度大约是10厘米,那么我们比画两拃大概就是20厘米了。

活动前布置种植实践任务,唤醒学生对长度单位、长度以及其他与测量相关知识的已有认知。皮亚杰认为,学习实质上是在原有图式基础上建构新的认知图式的过程。因此,学生的学习不能仅仅停留在表象图式的层面,还需要通过一系列的体验式活动来对知识进行转换加工,完成知识内化,实现深层认识。

(二)真体验——实践深化认知

在真实生活中完成真实任务对于量感培养的作用大于多次无效的反复灌输,学生感知长度不是以产生某种行为变化为目的,而是以形成对长度的整体感受为目的。种植活动任务的要求体现出从以往单一的长度感知扩展到分别从长度和深度两个维度对长度进行感知,丰富了量感培养的视角和维度。

学生来到悦染园,根据任务的要求种植冬小麦,其间使用“身体上的尺子”或测量工具尺完成诸如3~5厘米、8厘米、20厘米等数据的测量。学生通过观察、比画、测量和想象等一系列生活化的种植实践感知活动,对具体劳动情境下的长度和深度进行了再构造,实现自我图式的再建构。借助真实的活动任务,学生获得了多维度更丰富的感悟,感受到了量在生活中的实际应用,体会到了量感的重要性,深化了对量的认识。

(三)真应用——“估”“比”生长量感

量源之于“测”,生长于“比”,量的应用本质上是一个比较的过程。生活中有很多长度是不方便测量的,为了进一步帮助学生感知量,种植结束后,教师安排了新的活动任务。

任务一:请估测悦染箱的长和宽(见表1),并说明你的依据。

任务二:请估测悦染园的长和宽(见表2),并说明你的依据。

任务一中,不同小组的学生采用了不同的辦法。

小组1:我张开自己的双臂就是1米,我试着比了一下,种植箱的长大概是两个这样的长度,所以我们小组推测种植箱的长度是2米。宽不到一个完整的长度,因此我们小组推测种植箱的宽可能是80厘米。

小组2:我迈一大步代表1米,我们发现每个种植箱的长大概是2个这样的长度,因此判断一个悦染箱的长度大约是2米,宽度比1米少一些,所以判断预估宽度不到1米。

小组3:我的尺子全长是20厘米,我试了一下,种植箱的长有10个这样的长度,宽有4个这样的长度。因此,种植箱长是200厘米,宽是80厘米。

通过实际测量,得到悦染箱的长为2米、宽为85厘米。学生对比后发现这组数据和自己预估的数据差距不大,纷纷露出开心和满意的笑容。这样一个在实际任务中对真实物体进行预估、测量和数据校验的过程,使学生逐步建立起对“米”和“厘米”的深入认识,在估计和验证比较的过程中重塑对长度单位和具体长度的认知,强化了学生对量的认识,增强了学生对量感培养的信心。

教师本以为学生在完成任务二的过程中会手足无措,一方面因为悦染园较大,对于长度的估计超出了他们日常使用长度单位的范围;另一方面仅仅依靠手中的塑料尺子已经难以对整个悦染园进行实地测量。但学生依照在任务一中已经建立起的意识、经验和信心,快速地使用数步数、数一数有几个种植箱等类似的方法对整个悦染园的长和宽进行了估测。

小组1:刚才我们测量出1个箱子的长是2米,我们小组数了一下,贴着悦染园的长边一共摆放了28个箱子,宽边一共摆放了16个箱子和1个1米的小箱子。因此,悦染园的长是28×2=56米,宽是16×2+1=33米。

小组2:我走一大步是1米,我沿着长边一共走了60步,沿着宽边走了31步。因此,我们组估计悦染园的长是60米、宽是31米。

小组3:我用软钢尺测了一段10米的长度,然后用“翻一翻”的方法,发现悦染园的长有6个这样的长度,宽有3个这样的长度。因此我们组认为悦染园的长是60米、宽是30米。

我们发现三组学生虽然使用的方法不同,但核心方法都是找一个“单位量”,并对“单位量”进行叠加,得到“累加量”。在实际操作中,这些长度量在学生头脑中形成了直观的单位量感表象,使量感不再那么抽象。

估测后,学生拿着软卷尺对悦染园进行了实地测量,测量数据为长57.84米、宽31.40米。三组学生的估测数据均接近实际数据。

任务一和任务二是一个梯度进阶的任务链,悦染箱相较于悦染园而言,长度易估计、测量,经过测量后,学生再将估计的数据和测量的数据进行比较,以此来验证自己的猜想是否和准确数据一致,该过程重构了学生对具体长度的认知,增强了学生的量感。

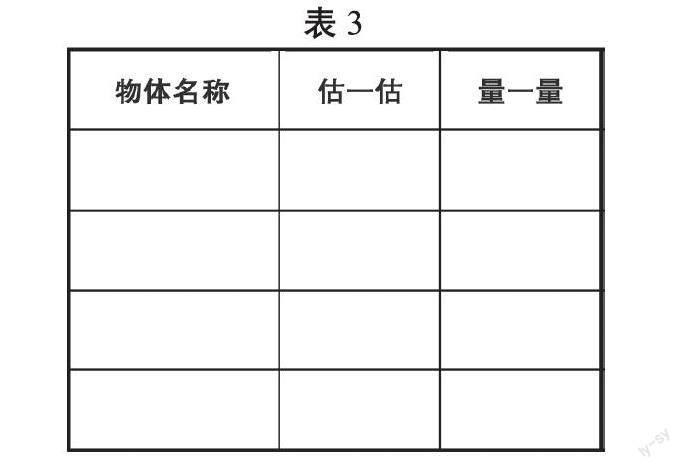

学生量感的培养需要循序渐进,为了使学生能够结合自己的生活实际,继续强化对量的感知,活动结束后,教师发放课后任务单(见表3):估一估我们身边非常熟悉的物体的长度(宽度/高度),再量一量并验证一下自己的估测结果是否接近准确数值。

三、以“测”为基,以“比”促感

量感的培养不能仅仅停留在陈述性和机械式的知识教学层面,它应该是一个程序性、感悟式的认识,需要由正确的学习活动来引导。对学生来说,体验必须具体形象,必须贴近实际生活。这就要求教师在创设情境时贴合实际,充分利用学校和社会资源,使学生能够操作实践,认识量的本质。鉴于此,量感的培养需要学生亲身参与实践活动,教师要让学生在实践中不斷增强量感意识,不断积累活动经验。

学生通过种植活动中多层次、多角度的实践和思考,不仅体验了测量方法的多样性,同时体会到了从单位量延伸到累加量的现实意义,感悟到量感的培养需要经历分析比较的过程,提高了学生在实际生活中应用已有知识的能力,实现了从知识向认识的过渡。