延安山地苹果产业高质量发展思考

2023-06-18刘根全刘永林陈新宝任利萍

刘根全 刘永林 陈新宝 任利萍

陕西延安是黄土高原优质苹果核心产区。根据立地条件,延安果区可分为南部5县以高原沟壑为主的旱原产区和北部8县(市、区)以丘陵沟壑为主的山地产区。北部山地产区虽然存在土壤瘠薄、干旱少雨、作业不便等缺陷,但同时具备气候冷凉、病虫害少、果实含糖量高、色泽鲜艳、内在品质好等优势,是“延安苹果”主产地。山地苹果发展如何,决定着延安苹果产业的未来。因此,必须准确掌握现状,正视面临问题,谋求长远发展。

1 山地苹果产业现状

延安山地苹果产业始于20世纪70年代延安地区供销合作社在宝塔区建立的外贸生产基地,后逐步扩大到延长、延川,直到2005年,对志丹、吴起、子长、安塞等寒冷区域能否大规模发展苹果仍然存在很大争议。2006年,延安市发布《关于加快以苹果为主绿色产业发展的决定》,强力推动苹果产业发展,苹果生产基地“北扩”取得辉煌成就。

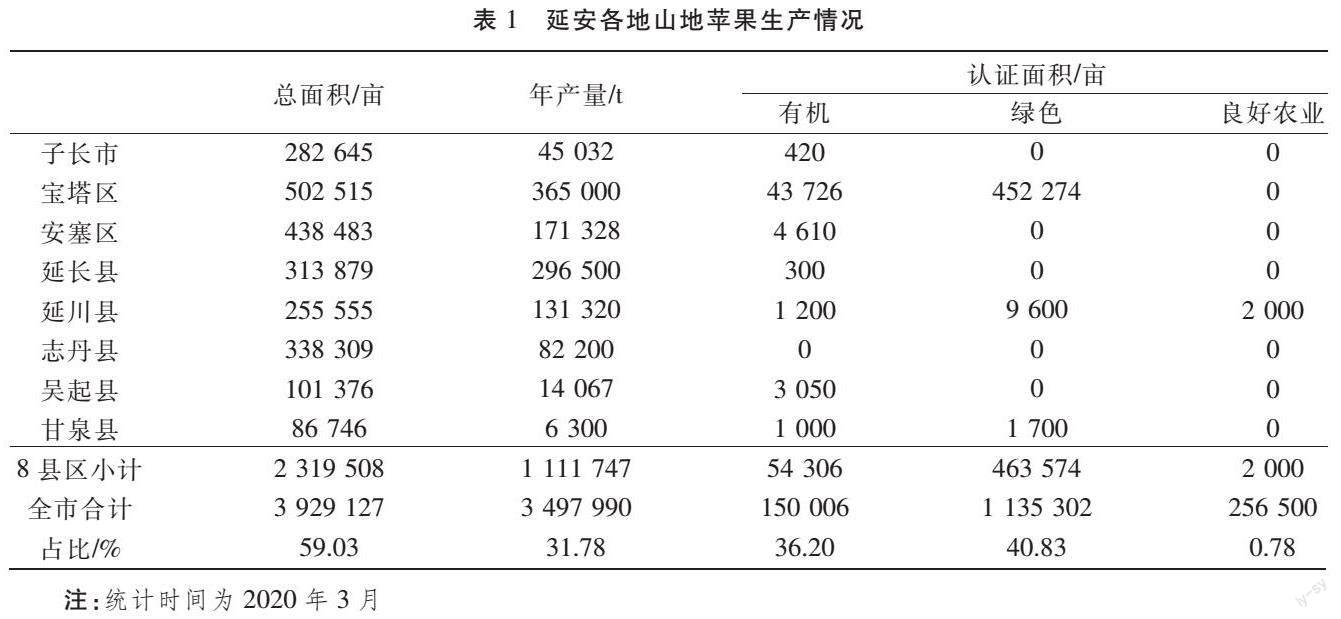

1.1 规模快速扩张 从表1可以看出,2006年以来的连续14年,延安苹果年均新增面积10万亩以上,至2019年底,北部山地苹果面积达到232万亩,占全市苹果总面积的59.03%(2020年底达到240万亩,占比60%以上);挂果面积118.5万亩,占北部8县区苹果总面积的51.08%,占全市挂果面积的46.9%;年产量111万t,占全市总产量的31.78%。其中,志丹县苹果面积从2006年的0.8万亩发展到2019年的33.83万亩,被命名为陕西省山地苹果示范县。山地苹果的发展,确立了延安“全国苹果产业规模第一大市”的地位,不但为山区农民脱贫致富立下汗马功劳,而且还将在全市乡村振兴中作出卓越贡献。

1.2 标准化栽培管理水平逐步提高 持续加强山地苹果示范园建设,长年开展技术培训,建成了一大批管理水平高、产量效益高、带动作用强的省市县级示范园,培育了一大批果农大户、职业农民、家庭农场等高产优质高效典型,发挥了良好的示范带动和技术普及作用。随着栽植面积、挂果面积增大,果农长期接受技术培训的累积效应呈现,果园整体管理水平逐步提高。

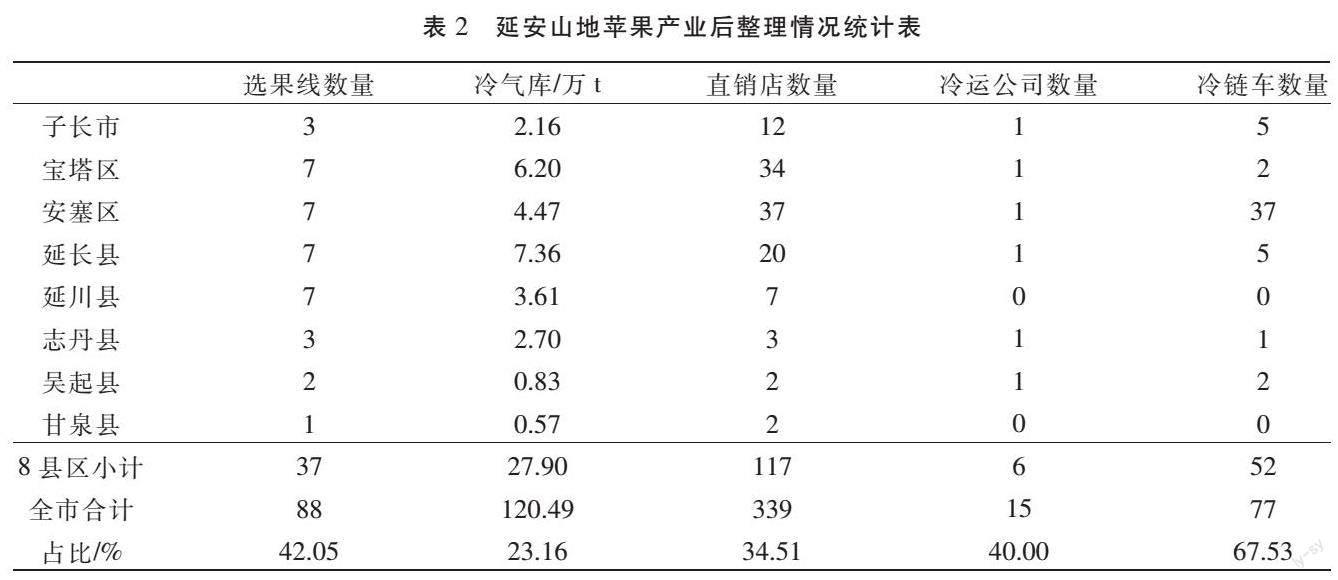

1.3 产业配套与产业化建设水平缓慢提升 从表2可以看出,果园水、电、路、集雨窖、防雹网等基础设施不断改善,贮藏加工等后整理设施、设备水平不断提升。8县区建成智能选果线37条,占全市的42.05%,冷库(气调库)库容达到27.9万t,占全市的23.16%,占8县苹果总产量的25.09%。营销体系建设速度加快,北8县山地苹果专业合作社、电子商务蓬勃发展,开办直营店117个,占全市的34.5%,加工、销售龙头企业增加,网上推介、异地推介会等营销活动增多,苹果期货交割库落地延长,“延安苹果”品牌影响力提升,市场反应能力逐步增强。

1.4 以陕果集团为代表的龙头企业进军山地果业,成为推动现代山地果业发展的新动力 近年来,以陕果集团为代表的一批企业带头、农民返乡创业、社会资本融入,建基地、建冷(气调)库、配套农资经营、冷链营销,在山地苹果规模化发展、集约化经营和产业化建设中发挥了重要的引领、推动作用。

1.5 科技创新领跑全省 多年来,特别是延安市山地苹果试验站建立以来,延安果业科技人员和广大果农在总结历史经验基础上积极实践探索,集成创新,积累形成了一整套山地苹果建园、越冬保护、病虫综合防控及豆菜轮茬、坑式防冻、坑施肥水等技术,领跑陕西并在省内外广泛推广,支撑了山地苹果持续北扩和高质量发展。

2 山地苹果产业发展面临问题

2.1 发展不平衡,布局不合理

1)县区之间发展不平衡。起步早、发展快的宝塔、安塞、志丹、延长山地苹果面积依次为50.3万、43.8万、33.8万、31.4万亩,规模扩张基本到位,而起步晚的甘泉、吴起、子长面积依然较小,有待继续扩大。

2)品种同质化严重。主栽品种多为晚熟红富士,搭配品种多为嘎拉,虽然近年也引进和发展了新优品种,但总体占比很小。

3)对山地小气候重视不够。部分果园建在常年霜冻线上或窝风低洼处,导致冻害高频发生;一些果园地处冰雹线下,连年遭受雹灾;少数果园处在风口或冲风崾 位置,风灾 频繁。

2.2 经营管理方式落后,不适应现代果业发展要求 农户块块建园、分散经营面积占80%以上,技术推广难度大;乔化长枝型栽培面积占90%以上,短枝型和矮化砧面积小,果园管理成本高;农民专业合作社多数有名无实,作用不大;一些地方采取集体建园、分户管理的办法,果园管理责任落实不力,存在有人栽没人管、只栽不管、重栽轻管现象。整体上适度规模经营占比小、果农组织化程度低、现代矮化(包括短枝型)集约栽培模式发展缓慢。

2.3 标准化生产技术措施应用不到位,果园管理粗放 山地果农中的绝大多数原来是种庄稼的农民,受传统耕种习惯、小农思想、文化程度、經济条件等多方面因素影响,技术接受能力、实际操作水平提高缓慢,技术措施应用不到位,果园管理粗放。特别是肥料、劳动力投入不足,导致树势较弱,腐烂病、早期落叶病流行,影响产量、质量和效益提升。

2.4 产业化配套落后于生产发展 果园道路、水电等基础设施条件仍然较差,采收、拉运过程中苹果易受损,作业难度大、收购成本较高;果园劳务主要依靠人力,机械化作业程度低;冷(气调)库、选果线增速较快,但果筐、果袋、纸箱、发泡网等配套加工企业很少,部分县甚至没有,果业产业化建设处于起步阶段,难以适应山地挂果园面积逐年增大、产量大幅增长的需要。

2.5 营销能力差 8县区中,只有安塞、志丹县有主管苹果营销的组织(营销办),多数没有形成稳定的营销队伍和健全的市场体系。虽然每年政府和果业部门组织各类推介活动,但往往因为当地企业、合作社、果農组织供货能力、开拓市场能力不足等原因成效不大。网上销售数量有限,果品营销主要依靠外地客商上门收购,售价偏低。

2.6 果业人才短缺 相对山地苹果产业规模,人才短缺问题突出。县区果业技术力量薄弱,缺乏生产技术领军人才;果农缺乏综合经营管理能力,企业缺乏规模经营管理人才;产地销售企业普遍规模小、实力弱,信息员、代办员少,缺乏能开创市场的营销人才。

2.7 抗灾能力差 山地苹果生产受区域大气候和园地小气候双重影响,面临越冬期冻害、花期霜冻、冰雹灾害,以及干旱、风灾、鼠害、鸟害、兔害等多种灾害,自然灾害风险较大,防灾减灾设施水平低,架设防雹网面积不大,90%的果园处于露天状态,抗灾能力差。

3 山地苹果产业高质量发展建议

3.1 深刻认识山地资源优势,坚定发展苹果产业信心 自然资源决定苹果内在品质,自然资源条件的不可替代性是决定苹果市场竞争力的关键。据有关资料,近40年来黄土高原年均温每10年上升0.29 ℃。随着全球气候变暖、全国苹果“西进南移”和“北扩西进”,陕北丘陵沟壑区(包括榆林多数县区)已经成为全省重要的优质苹果生产基地,黄土高原海拔800~1 800 m冷凉区也将成为我国未来最主要的苹果优生区。

延安北部8县区是黄土高原丘陵沟壑区主要组成部分,海拔800~1 600 m,土地广阔,气候冷凉,日照充足,昼夜温差大,是生产优质果、精品果、有机果的绝佳之地。发展规模落后县区必须对自然资源再认识,对产业结构再调整,坚定资源优势自信和规模发展自信,抢抓全国苹果产区大调整机遇,继续挖掘潜力扩大规模,加强生产基地建设,为增加农民收入、实现乡村振兴建立长远的产业基础。

3.2 培育新主体,适度规模,适应现代果业发展 现代果业发展要求以适度规模化、集约化为基础,以有文化、懂技术、会管理、善经营的新型职业农民、专业合作社、涉果企业为经营主体。延安山地苹果园多为农户分散经营的小果园,果农多为50岁以上、初中以下文化程度,甚至大字不识的农民,学习技术、管理果园能力极其有限,必须从培训果农、培养成千上万的职业农民抓起,培养一大批家庭农场主、销售代办等生产、管理、营销技术人才,形成一批从事生产、贮藏、营销、加工的果业合作社和企业集群,进而产生一批能引领果业持续发展的龙头企业,造就能够适应现代果业发展的新型经营主体。要提倡发展以农户20~30亩、职业农民30~50亩、家庭农场50~100亩为基本标准的适度经营规模,使经营规模与可能调配的劳动力资源和资金投入能力相匹配,以利于实现集约化、良种化、机械化、信息化生产,最大限度降低生产成本。

3.3 调整结构,优化布局,走高质量发展之路

1)优化品种结构。山地苹果品种选择应从两个方向考虑:一是选好主栽品种。依据山地自然资源条件和主流消费群体需求,综合考虑生产、经营、消费者利益,以好吃(内在质量)、好看(外观质量)、好管(生产)、好卖(贮、运、销)为标准,选择个大、形正、色艳、面洁,果肉细、脆、香、甜的优良中、晚熟品种作为主栽品种。现有栽培品种当中能满足上述要求并被市场认可的富士系优良品种较多,选择余地较大。二是多元化选用搭配品种。即以满足当地市民和社会各阶层多元化消费需求为目标,以城乡市场应季销售和电商销售为平台,选用优良的早、中、晚熟特色品种。如传统的元帅、嘎拉系优良品种,新选育和引进的秦脆、瑞雪、维纳斯黄金、鲁丽、华硕、蜜脆,极早熟、早熟、小苹果等特色优良品种。品种搭配以县区为单位,早、中、晚熟比例以5 ∶ 15~20 ∶ 75~80为宜。

2)优化栽培模式。目前延安240万亩山地苹果,90%以上采用乔砧长枝栽培模式,只有不足10%是乔砧短枝和中间砧矮化栽培模式。乔砧长枝型果园密度小,成形慢,结果晚,树冠大,易郁闭,管理难度大,适合农户小面积种植、精细化管理。矮化中间砧(自根砧)栽培模式具有密度高、树冠小、结果早、省工易管、适合机械作业等优势,是现代果业发展的方向。

因此,建议立地条件较差的坡地、零星地块选用乔砧长枝型栽培模式,条件较好的山地梯田选用乔砧短枝型栽培模式,道路、水肥条件好的梯田、技术熟练的农户积极发展自根砧矮化栽培模式。

3)优化区域布局。北部山地果区立地条件要比南部塬区复杂,各县区应依据不同乡镇、片区的气候、土壤等条件科学规划不同区域适合发展的品种、采用的栽培模式,以及要面对的市场。

3.4 加大培训力度,推广山地苹果栽培新技术 延安山地苹果栽培技术体系是先进的、成熟的,但还需加大各级培训力度,加快新技术推广应用。当前应重点推广的关键技术如下:

1)早丰优栽培技术。包括大苗建园技术、“三枝一扶”(早拉枝、强拉枝、多留枝、扶中干)技术、四季修剪技术等,努力缩短幼园抚育期。

2)防冻栽培技术。包括秋季建园、越冬期防护(防抽干)、花期(幼果期)防冻、伤口(剪锯口、雹伤、机械损伤等)防护等技术措施。

3)旱作栽培技术。包括以集雨窖、滴灌为主的水肥一体化技术,以减少蒸发为主的覆盖保墒技术(秸秆覆盖、地膜覆盖、行间生草覆盖)等。

4)土壤培肥技术。推广增施有机肥和配方全营养肥、提高肥料利用率技术,豆菜轮茬、行间生草增加土壤有机质技术等。

5)标准化栽培技术。挂果园以生产优质苹果为目标,全面落实山地苹果四季修剪、花果管理、水肥管理、病虫综合防控、防灾减灾等标准化栽培技术措施。

3.5 加强人才队伍建设,推动果业科技进步 一是引进高层次人才,推动科技创新。建立果业院士工作站、专家大院,吸引国内外优秀生产、经营、管理人才进入山地苹果产业链,研发解决山地果业发展中遇到的突出问题,如苹果晚霜冻害、山地果园机械、新品种选育推广、果品贮藏营销等。二是加强三级果业技术队伍建设。三是多途径培养乡土人才。

3.6 加强防灾减灾,为山地苹果生产保驾护航

1)选地建园,科学避险。山地建园要根据复杂的地形和小气候环境科学选址,避开常年冰雹带和春季霜冻线,选择山体中上部、气流通畅、背风向阳、近村近路的区域和地块,避免在山体中下部、低洼的槽谷川坝地、背阴窝风地建园。坚决淘汰已经建成但因地势低洼、地形窝风频繁发生抽干或冻花冻果的果园。

2)建立有效的自然灾害防御体系。继续加大防灾设施投入,配套集雨窖、防雹网等,合理设置气象观测站点和防雹点,建立有效的自然灾害预测、防御体系,保障山地苹果生产安全。

3)科学预防冻害。花期冻害一直是困扰山地苹果生产的难题。“土坑式防冻窖”比较实用,花前喷施防冻剂、植物生长调节剂(如芸薹素内酯、碧护、海岛素、赤霉素、国光动力等)和叶面营养混合液也有一定的效果。但面临极端天气条件(温度低于-4 ℃),这些措施有很大局限性,需要继续加强晚霜冻害问题研究,依靠现代科技解决花期冻害问题。

4)灾后补救。果园遭受雹灾、冻害后必须及时补救。要在传统补救方法基础上,充分利用现代科技成果,最大限度降低灾害损失。

3.7 加强后整理,推进山地苹果产业化

1)针对新区果农持续加强后整理技术宣传培训,及时纠正和解决果农在采收、分级、贮藏、包装、销售等后整理作业中出现的问题。

2)继续加强果园基础設施建设,采取果农为主、政府扶持的办法,不断改善果园水、电、路等生产条件,为机械作业和运输、销售提供便利。

3)发展冷库贮藏和冷链运输,保持库容量达到年总产量的40%左右,实现周年供应、错峰销售,规避市场风险。

4)配套发展果筐、果袋、纸箱、发泡网、果品物流等关联产业,延伸产业链,增加附加值。

5)建立完善山地苹果市场营销体系。扶持当地果品营销企业、合作社和信息化、社会化服务组织开拓专卖店、直销档口、超市直供等渠道,发展电商、微商新业态;培养产地信息员、代办员及各类果品销售人才,壮大产地营销队伍;支持企业规范使用“延安苹果”品牌,创建自主销售品牌,发挥“区域公用品牌+企业品牌”的营销效应;广泛开展赛园赛果、乡村旅游、果品品评、销地推介会、产地直播带货等多种形式的宣传推介活动,吸引和培养经营山地苹果的客商群体,建立并逐步完善具有山地特色的市场营销体系。