我国食品安全的治理困境:多维二元结构的分析框架

2023-06-15华树春赵闰林德华黄丹霞沈孚

华树春 赵闰 林德华 黄丹霞 沈孚

摘要:我国食品安全治理取得重大成就,但仍存在发展不平衡不充分的问题。引入多维二元结构分析框架洞悉食品安全治理难题。研究发现,我国食品安全问题存在区域二元结构、城乡二元结构以及体制二元结构,不同二元结构下的差异较为明显。二元结构已是制约我国食品安全高质量发展的重要原因,多重维度的二元结构交织形成了食品安全的治理难题。鉴于此,在重视政府工作效率的前提下引入社会共治理念是破解我国食品安全的治理之道。

关键词:食品安全;高质量发展;多维二元结构;社会共治

中图分类号:F326

文献标识码:A

文章编号:2095-5553 (2023) 04-0208-08

Abstract: China has made great achievements in food safety governance, but there is still a problem of unbalanced and insufficient development. In this paper, the multi-dimensional dual structure analysis framework is introduced to understand the food safety governance problems. The study found that there were regional dual structure, urban-rural dual structure and institutional dual structure in Chinese food safety problems, and there were obvious differences between different dual structures. The dual structure has been an important reason to restrict the high-quality development of food safety in China. The multi-dimensional dual structure interweaves to form a governance problem of food safety. In view of this, the introduction of the concept of social co-governance on the premise of attaching importance to the government efficiency is the way to break the governance of food safety in China.

Keywords: food safety; high quality development; multidimensional dual structure; social co-governance

0 引言

高質量发展要求在“绿色”的背景下进行“提质增效”。“绿色”代表的是系统发展、统筹兼顾,解决发展不平衡的问题。“提质增效”是指提高质量、增加效率。二者内涵如出一辙,要求新时期我国在社会发展过程中注重结构性调整,实现高质量发展。我国食品安全治理结构目前正处于大发展、大变革的关键时期,洞悉食品安全的治理逻辑是破解食品安全治理困境的重要途径。2019年5月,中共中央国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》指出,要推进国家治理体系和治理能力现代化,推动高质量发展,实现食品安全治理水平和全面建成小康社会相对接。同时以“四个最严”要求为统领,保障人民“舌尖上的安全”。从政府的行为来看,我国食品安全监管制度供给不断增加,食品监督抽检批次大幅增加[1];但从现实来看,消费者对食品安全的关注度不减,满意度不高。《中国民生调查2019综合研究报告》显示,食品安全是受访者在社会环境方面最担忧的首要问题。关于社会环境方面最关心(操心、焦虑、担心)的问题,首选项选择食品安全的比例为26.41%,加权比例为36.85%,明显高于其他各项[2]。

食品安全问题发生根本原因是由于信息的非对称性[3-5],又由于政府监管不力和消费者对食品安全的信任危机等问题构成了食品事件的发生机制[6-8]。食品的危害具有长期性、潜伏性等特征,消费者在购买食品的前后难以识别食品的质量安全。目前食品安全“社会共治”体系尚未健全,而食品安全具有公共产品的性质,政府监管部门作为消费者的代理人,一直以来是食品安全的主要责任人。在短时间内难以有效解决信息不对称的难题下,食品安全治理在很大程度还依靠于政府的监管,政府这只“看得见的手”仍需扮演主要角色。现有研究将强化监管作为食品安全治理的主要措施,包括监管制度供给、信息披露、第三方参与等[4, 9-10];部分学者聚焦于监管机制的改革,认为规制俘获、监管有界性等是食品安全水平未明显改善的原因[5, 11]。现有研究存在两方面的问题:一是多数学者基于具体食品安全问题发生机制进行探讨,缺乏从宏观层面梳理食品安全问题产生深层动因;二是除少量学者基于消费者视角进行实证分析,多数学者仅从理论推断和仿真模拟进行推理研究,缺乏官方统计数据说明,理论推断与现实情况是否存在差异有待考究。

现阶段我国的食品安全治理取得了突出成果,食品安全监督抽检合格率稳居97%以上,但这难以掩饰我国食品安全状况的结构性差异。我国食品安全状况的区域发展不平衡不充分已是国内学者普遍认同的观点[12-14]。区域发展不平衡的根源还在于经济社会结构的差异,食品安全状况结构性差异是经济结构与社会结构问题展现出的一种突出表现。实现食品安全水平的高质量发展,结构性问题展现出的不平衡差异是亟待破除的壁垒。二元分割的结构性差异是我国长期以来存在的突出矛盾,而这种二元结构并非单一维度的,而是多重维度交织的结果。解决我国食品安全状况发展不平衡不充分的问题,需厘清食品安全状况的二元结构性差异。鉴于此,本文引入多维二元结构分析框架洞悉我国食品安全治理难题的背后逻辑,分别从区域二元结构、城乡二元结构及体制二元结构三个维度阐述我国食品安全的治理困境,以期对我国食品安全的治理选择有所裨益。

1 多维二元结构的理论机制和分析框架

经济学家刘易斯基于“两部门经济”建立了二元经济模型,其他学者据此展开对产业结构和城乡结构框架下的具体研究[15-17]。刘易斯的二元经济模型最早是基于自然地理条件提出的,本质上是一种“自然二元结构”,本文着重关注于经济社会变化而形成的“社会二元结构”。多维二元结构形成的根本原因在于制度的二元分割,但制度的二元性又起源于依靠资源禀赋的“自然二元结构”,两者相辅相成,不能以割裂的视角看待。经济结构与社会结构相辅相成,经济结构的变化需要往往在前,经济结构变动需要社会结构变动予以适应,这其中存在一定的滞后性,若滞后时间过长将带来社会的一系列不安定因素。建国以来至改革开放前,工业化的发展加剧了城乡之间的分野,城乡二元结构已凸显端倪;改革开放以来,沿海地区依靠天然港口禀赋获得了制度重心的倾斜,区域间的差异就此形成;随着改革开放的深入推进,城镇化趋势不断加深,城乡二元结构日渐明显且呈逐步扩大趋势;体制的二元结构差异贯穿于区域差异和城乡差异形成过程中。以实行“先富起来一部分人带动另一部分富起来”的制度决策为例,这种决策带来的首要问题是区域的不平衡状态;经济增长带来城镇化的加深,城镇化又导致城乡发展差距的扩大。无论城乡差异还是区域差异,都是一种典型的二元结构,二元结构形成的原因在于体制的二元性。这种体制的二元分割在当时的制度决策时可能是一种最优决策,但这种最优决策不能完全预测未来的经济社会影响,因此要建立制度补丁以解决这种二元结构差异。而现实情况是,这种制度补丁的滞后性过长,二元结构已经固化,多重性二元结构复杂交织,改变结构性差异已并非一朝一夕。

多维二元结构是不同二元结构交织而形成的一种结构性特征,揭示了我国在社会主义初级发展階段所面临的一种结构性难题,它是许多复杂问题的逻辑起点,更是制度生成、发展和产生困境的深层动因。区域二元结构、城乡二元结构和体制二元结构是多维二元结构的三大基础性结构,不同维度的二元结构并非享有单独的运行逻辑,而是相互交织形成的[18-19]。多维二元结构的形成既包含受历史、文化等因素潜移默化而缓慢演变的“流体”,同时又会存在由制度决策激起的“浪花”。以城乡差异为例,城乡二元结构一直以来是我国经济社会发展的突出问题[20],但在市场化的不断发展中,城乡二元结构的问题愈加复杂,体制二元结构、区域二元结构与城乡二元结构相互交织,这种多维二元结构的交织下又形成一系列的次二元结构。如农民工市民化问题长期得不到有效解决,城市中又形成了市民和农民工这种畸形的二元结构,这既有城乡二元结构的因素又有体制二元结构的影响。

我国食品安全状况在近年来不断好转,食品监督抽检合格率稳居97%以上。从食品抽检批次来看,仅在2017—2018年间就增加了近百万批次,增长率高达42%,制度供给的增加却未带来食品抽检合格率的提高,其中缘由令人深思。食品安全问题是社会经济问题的反映,多重性的二元结构差异是我国经济社会的真实写照,将多维二元结构分析框架引入食品安全治理具有适用性。厘清我国食品安全三大维度的基础性二元结构是破解当前食品安全治理困境的逻辑基础。

2 多维二元分割视角下的食品安全治理困境

2.1 区域二元结构:经济增长与食品安全

改革开放以来,我国经济实现了快速发展,但经济高速发展带来的结构性失衡对我国社会产生了深远影响。地区间的经济差异扩大化带来的一系列社会经济问题成为学界的重大议题。经济增长带来区域差异是经济学家们普遍认同的观点。缪尔达尔的循环累积因果论提出了“地理上的二元经济”理论,指出具有初始优势地区区别于其他地区获得经济的快速发展,这种发展优势将长期保持下去。经济增长带来的区域差异不可避免,发达地区和落后地区的二元经济结构将长期并存。循环累积因果论也指出了区域二元结构差异下“回流效应”明显,欠发达地区的资本、劳动、技术向发达地区转移,但这种差异并不是无限扩大的。发达地区经济达到一定程度后,环境污染、劳动力成本上升等一系列因素将导致“扩散效应”。事实上,“先富带动后富”的制度理念不可否认,但如果仅靠市场在资源配置中的作用,在短期内很可能造成市场失灵。食品安全问题是经济发展问题的表象,但滞后于经济发展水平。

食品安全问题作为“民生之本”受到广泛关注,区域间的食品安全水平差异显著已经成为了不争的事实[21]。经济增长导致食品安全问题的机理在于:经济增长带来人均收入的增加,人均收入增加使居民食品支出增加,由此带来的食品需求缺口需要技术进步来填补。当经济增长过快时,食品需求必将大量增加,供给与需求不匹配,将牺牲食品质量满足需求[22]。纵观国内外食品安全演进历程可以发现,地区经济水平与食品安全存在密切联系[23-24],且这种关系并非简单的线性关系。对比中美食品安全的发展历程来看,当人均收入在1 000~4 000美元时,经济发展水平较低,食品产业的技术水平和管理水平不高,制假掺假是食品安全存在的主要问题;当人均收入在4 000~10 000美元时,食品产业发展成熟,技术水平提高,农兽药残留是食品安全存在的主要问题[25]。经济发展水平的“二元结构”与食品安全状况的“二元结构”密切相关。张红凤等[26]基于库兹涅兹曲线验证了东中部经济发展与食品安全水平存在倒U型关系,而西部地区的经济发展水平尚未突破食品安全的库兹涅兹曲线拐点。东中部地区的食品安全状况好于西部地区的观点也被大多数学者佐证[27-28]。区域二元结构抑制了我国食品安全水平的提高,这种结构性扭曲是由于长期以来的经济发展水平差异。区域二元结构的困境在我国食品安全水平还未得到全面改善,食品区域二元结构仍是制约我国食品安全水平高质量发展的阻碍。食品安全状况在一定程度上滞后于经济发展水平,因此需要增加制度供给干预食品安全状况,这符合我国现阶段“强化监管”的食品安全工作重点。

2.2 城乡二元结构下的食品安全状况差异

社会分工不同显现了城乡差异,城乡差异又衍生了一系列的社会问题。建国后,早期工业化的推进加剧了城乡分野;改革开放后,经济快速增长导致城镇化程度加深,城乡二元结构日渐明显。受城乡二元结构的影响,我国食品监管存在明显的二元特征[12]。农村地区一直以来是我国食品安全监管的薄弱环节。一方面,农村地区食品安全基础设施较差、检测能力不强,监管人员配比失调;另一方面,缺乏科学的监管体系、监管效率不佳、监管腐败现象频出是农村地区食品安全监管的劣势所在[13, 29]。长期以来,我国食品安全监管的重心都向城市倾斜,忽视了对农村地区食品安全问题的研究。从整体上看,农村地区普遍存在消费水平较低、食品安全意识差以及消费环境不规范等问题,又由于我国长期以来农村发展复杂的因素,农村地区的食品安全监管与城市地区相比显得更为复杂[30]。从消费者角度来看,无论是食品安全意識还是食品安全评价,城市地区都高于农村地区[13]。由于维权意识和政府信任度不同,又极易造成农村地区食品安全基础治理的“塔西佗陷阱”,进而造成食品安全的监管困境[29]。

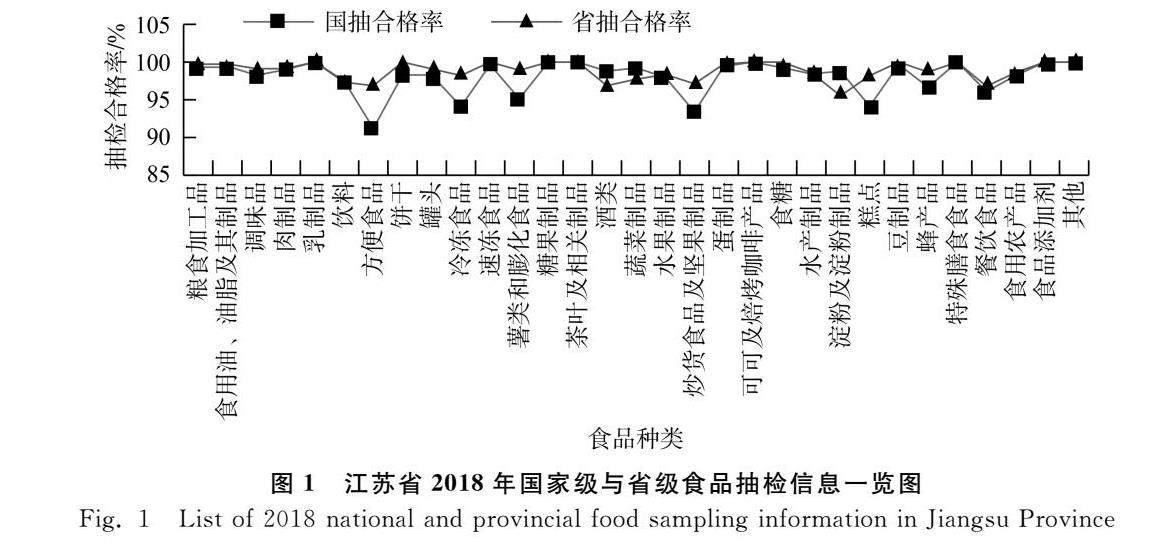

根据历年我国《食品安全工作重点安排》来看,农村食品安全问题并非焦点,仅有2019年《重点安排》第五条标明“实施农村假冒伪劣食品治理行动”,且以打击“三无”产品,取缔“黑作坊、黑工厂”为主要目标。这一行动逻辑着重强调“黑色”食品产业的治理,而忽视了合法食品企业中生产部分劣质产品的社会危害性。鉴于目前文献少有规模数据探讨食品安全城乡差异问题,本文采用2018年度各省级市场监督管理局发布的食品抽检数据进行研究。根据国家统计局关于中东西部的划分标准,选取江苏、广东、湖北、江西、广西和甘肃作为代表测算食品监督抽检合格率,并基于黄金分割法则、木桶原理和五级标度法的食品安全指数法进行城乡食品安全指数测度。

测度方法如下。

测度逻辑强调“木桶效应”,即将食品安全水平“最差”的一类食品作为衡量地区食品安全风险状况。测度结果显示(表2、表3),我国城市地区食品安全状况普遍处于良好状态;农村地区食品安全隐患较大,问题食品种类集中于方便食品,主要危害物集中于食品添加剂乱用。测度结果表明我国食品安全水平存在明显的城乡二元结构特征。

2.3 体制二元结构下的食品安全监管逻辑

体制二元结构的形成是由于制度的二元分割,制度的二元性根源于“自然二元结构”,如沿海地区和内陆地区、平原地区和山地丘陵地区等,这其中并非沿海地区一定好于内陆地区,而是由于国家当前国情所决定,如建国初期为防止他国的军事威胁,早期汽车产业建于湖北十堰的大山之中。由于“地理的二元结构”形成了制度上的二元性,一国在短期内着重发展某个地区的制度决策会逐步演化为体制上的二元结构。体制二元结构的最初释义为由于制度造成的体制内外差异,如国有企业和民营企业的二元结构。体制二元结构形成的原因是由于制度的二元分割,基于制度二元分割可以演化为多种体制二元结构(或称体制的次二元结构)。食品安全治理的主要责任人是政府,而我国的政府的层级结构明显,中央与地方之间,地方与地方之间,不同部门之间的相互横纵交错显现出的体制二元结构较为明显。2018年我国重组了市场监督管理主要负责食品安全的监管工作,结束了自2005年以来分段监管的体制结构,因此关于监管部门之间的二元结构不再赘述。本文主要从中央与地方、地方政府与地方政府两个视角分析我国食品监管体制二元结构形成的监管困境。

2.3.1 纵向视角下中央与地方的突出矛盾

中央政府与地方政府是一种典型的委托代理关系。中央政府负责全国范围内的食品安全工作,监管部门制定年度食品安全的工作安排,指导地方政府依法进行食品安全的监督管理工作,保障地区内食品安全。我国在2018年重新整合食品安全监管部门,组建新的市场监督管理局负责食品安全工作,但“党政同责”的思路没有改变,地区内的食品安全水平仍是地方政府官员晋升的重要指标。2019年中央下发的《地方党政领导干部食品安全责任制规定》明确指出将食品安全工作纳入地方党政领导干部征集考核内容。中央政府往往无法全面观测地方政府的努力程度,因此只有将地区食品安全水平作为政绩考核的主要依据,督促地方实行严格的食品安全监管制度。

地方政府作为中央政府的代理人,处于食品安全监管体制中最底端的“食物链”,在“史上最严”食品安全监管工作的压力下极易产生激励扭曲,进而造成政企合谋、规制俘获。政绩最大化和不利最小化是地方政府食品安全治理追求的首要目标[31-32]。地方政府为实现自身利益最大化,只要控制地区内不出现重大食品安全事件,就能完成政绩考核。以食品安全监督抽检为例,假设食品安全监督抽检工作以政绩考核为导向,那么政府为了保证较高的食品抽检合格率,就极有可能会根据上一期的食品监督抽检情况制定下一期监督抽检计划,将较多的监督抽检批次分配给合格率较高的食品种类[1]。此行动逻辑下即便中央政府要求地方政府加大抽检力度,也不能反映地区内的真实食品安全状况,导致食品安全陷入监管困境。

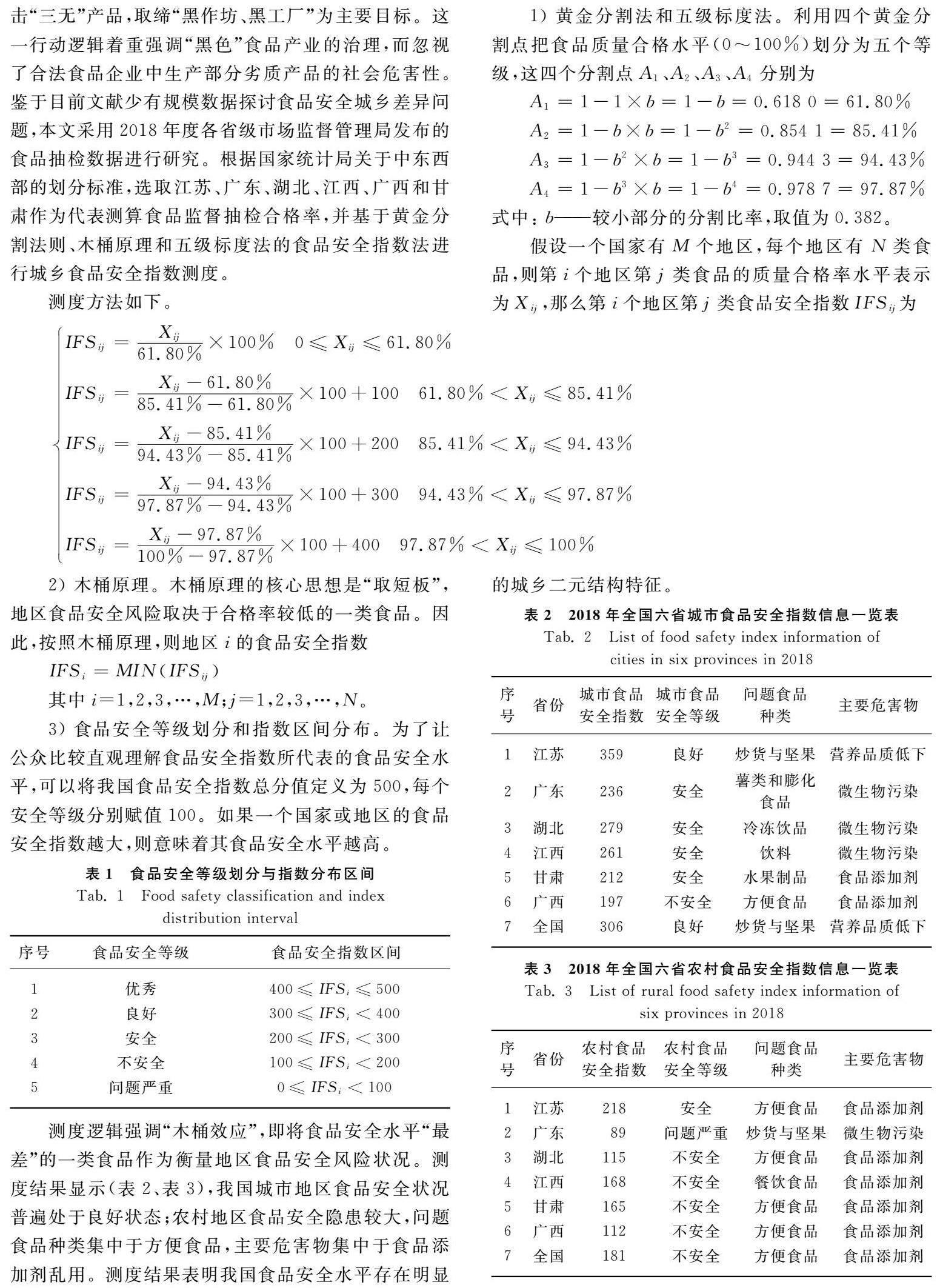

中央与地方二元结构下的食品安全问题是一个亟待解决的难题。为了进一步说明,本文以一个简单的统计分析进行说明。本文选取2018年江苏省食品抽检数据进行整理,研究发现,在我国34类食品种类的监督抽检中,中央层面抽检的食品合格率显著低于(p<0.10)地方食品抽检合格率(图1)。地方政府在食品监管中,为了自身利益最大化极有可能存在不同程度的“地方保护主义”及“规制俘获”现象。

2.3.2 横向视角下地方政府之间的治理选择

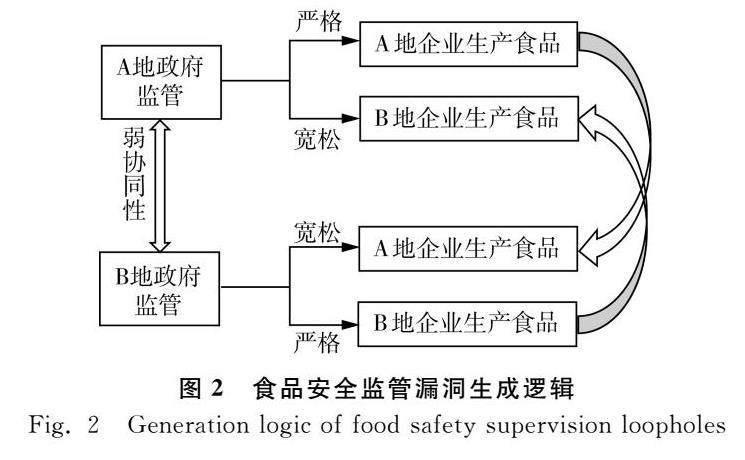

地方政府之间存在竞争与合作两种机制选择。地方政府作为理性人,以实现自身利益最大化为目标。地方政府以“属地”为基础划定公共利益范围[33],将不可避免的产生地方保护主义的弊病。在地方政府的食品安全监管行动策略上,通常会以“属地”为基础进行“策略主义”,此弊病带来的执法地方化造成食品安全的弱协同性,导致食品安全的跨区域监管成为难题。而食品本身具有很大的流通性,具有买全球与卖全球的基本特征,本地食品流通市场上流通的食品既有本地生产食品也有外地生产食品。根据2016—2019年《国家食品安全抽检计划》的内容来看,第一条中抽检对象为“总局专项转移支付部分原则上抽取本省(区、市)生产的食品,省(区、市)局匹配部分可在本地流通环节抽检一定比例的外省产品”。这种“各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜”的监管模式是否有效?

地方政府作为地方食品市场监管者,对本地食品企业的监管负有主要责任,这点无可厚非。但随着市场化程度的不断加深,食品的全球化特征明显,加之近年来的物流成本不断下降,食品买卖的区域性流动频繁,本地市场上外地食品数量明显增多。根据课题组的市场调查,目前大型超市的多数加工类食品约有五分之四来自外地,而根据对上海、江苏、甘肃和湖北四省(市)食品监督抽检的数据来看,本地食品与外地食品数量的抽检比约为5∶1,地方政府对本地食品的监管力度远远大于外地,这表明现行的抽检制度与食品市场情况存在较大差异。此制度逻辑下,假设存在A地和B地两个政府,A地政府和B地政府均有严格监管和宽松监管两种策略。A地和B地的食品生产企业有生产合格产品和生产劣质产品两种策略。若现行食品抽检政策下,地方政府均以本地食品企业生产的食品为主要监管对象。受利益驅动,AB两地食品企业作为理性人会将自己生产的低质量产品销往监管薄弱的地区来实现风险最小化,这便造成了食品安全的监管漏洞。

3 多维二元结构下我国食品安全治理的路径选择

3.1 政府监管走向社会共治

食品安全问题的形成是多方参与的结果,仅由政府进行食品安全监管难以达到良好的效果,且易产生权力垄断,进而引发规制性俘获,造成社会资源配置效率低下。食品安全问题日益复杂,政府在食品安全治理中担负了巨额成本,但效果仍不理想。引入社会共治理念破解食品安全治理困境具有科学性:第一,各方具有共同的利益基础。近年来,“地沟油”“三聚氰胺”等食品安全重大事件影响深远,民众至今“谈油色变”。食品安全问题导致政府公信力下降、企业将面临巨额处罚和倒闭的风险、行业受到冲击导致萎靡、消费者受到身体与精神上巨大伤害。政府、企业和民众都是食品安全的利益相关者,治理食品安全问题是一个系统问题,需要各方参与共同维护。第二,食品安全参与方都处于一个社会网络中,各方的行动逻辑相互关联,不同主体的资源优势可以实现互补[34]。

社会共治理念已被写入《食品安全法》(2015)之中。现阶段,食品安全引入多元治理的政策导向逐渐明晰,根据2003—2017的55份食品安全政策文本分析来看,政府与非政府食品安全监管合作的占比由0增至6.49%,非政府间的食品监管合作的占比由0增至2.04%[34]。食品安全治理逐渐由政府、企业、消费者的三方参与演变为多主体参与的食品安全治理系统。引入媒体、社会组织、广大民众参与食品安全治理工作是建立食品安全“社会共治”的重要途径。优化政府部门与第三方的协作机制不仅能使政府监管“松绑”,而且可以通过降低双方成本实现多元监管,保障食品安全水平[35]。例如,在深圳市食品监管部门的支持下,超市行业协会与会员建立起了食品安全社会共治的自组织模式。这既实现了政府食品安全监管压力的“松绑”,也提升了行业和企业的食品安全管理水平。

3.2 完善食品安全监管体系

完善食品安全监管体系是食品安全治理的基础性工作。相较于异质性合作主体而言,同质性合作的协调成本小,难度低。同一制度逻辑下的食品监管合作能够实现政府成本收益的最大化。因此,健全的食品安全监管体系是保证食品安全常规化治理的基础性结构,也是构建食品安全社会共治格局的根本所在。

基于二元体制下的食品安全治理困境而言,政府需要在两个方面进一步完善食品安全监管体系:其一,统筹城乡食品安全监管体系刻不容缓。本研究指出了农村地区的食品安全状况风险程度较高,农村地区的食品安全状况亟待改善。我国农村地区是典型的“乡土社会”,农村地区一旦发生食品安全事件,其“传染效应”更甚,极易形成较大规模的食品安全危机。城乡二元结构是多年以来各方交错形成的分割状态,短期内不易改变。因此,政府需要利用行政与法律手段进行介入,加强农村地区的食品安全监督抽检工作,预防食品安全风险,防止出现地区性的大规模食品安全事件;其二,地区间的政府合作已成为食品安全监管的重要制度基础。食品具有很强的流通性,食品安全的治理不能过度“地方化”,跨区域的食品安全监管机制尚需完善。根据各地的《食品安全风险核查报告》来看,若是涉及异地的食品安全事件则移交其生产所在地的食品安全监管部门,而后续调查及处罚等工作多数则是不了了之。跨地区食品安全合作机制的建设是完善我国食品监管体系的重要内容,是治理破解食品安全治理困境的重要制度选择。

3.3 建立以消费者需求为导向的食品安全信息披露长效机制

食品质量信息的非对称性引发食品安全事件的发生。消费者处于食品安全供应链的末端,在信息资源的获取上具有劣势。但消费者又处于食品供应链的终端,也是食品安全治理的“诺亚方舟”。完善食品安全信息的披露机制,使消费者能够有效获取食品质量信息,能够倒逼企业改善食品质量,促进食品安全治理的良性循环。

虽然我国目前建立了食品安全信息披露机制,但收效甚微。我国自2014年开始向社会公布食品安全监督抽检批次,最初信息披露于原国家食品药品监督管理局网站。随着食品安全信息披露机制的不断调整,目前市场监督管理局和各省市局网站进行定期公布食品安全监督抽检信息。此外,食品伙伴网和食安查APP等也可对食品安全监督抽检信息进行查询。但根据课题组调查,各省食品安全网站公布信息的网页浏览次数微乎其微。由此可见,虽然我国建立了食品安全信息披露制度,但效果差强人意。其原因在于:一是信息搜寻成本较高。仅由政府进行信息披露消费者难以搜寻到自身需要的食品抽检信息。以江苏省食品抽检信息为例,消费者要想获取食品抽检信息需要找到省监督管理局网站,在通知公告中找到各期食品监督抽检信息网页后下载信息,再次需要找到自己需要的食品类别进行浏览。繁杂的过程对于民众来说搜寻成本过高,导致消费者参考程度较低;二是信息结构复杂。从政府公布的抽检信息来看,合格与不合格食品条目分开进行,信息条目晦涩难懂,普通消费者难以直观进行参考。为此,建议从两个方面着手:其一,拓宽信息发布渠道。信息发布除政府官方网站外,可利用外包方式由第三方媒体进行发布,如各地报纸、手机新闻APP、论坛及抖音等热门平台;其二,改变食品信息结构,进行社会调查,公布消费者想要的信息结构,使消费者能够直观参考信息。

参 考 文 献

[1] 李太平. 基于分类抽样原理的我国食品安全状况定量评价研究[J]. 农业经济问题, 2020(9): 132-142.

Li Taiping. Study on Chinas food safety situation evaluation with classification random sampling theory [J]. Issues in Agricultural Economy, 2020(9): 132-142.

[2] 国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组, 张军扩, 叶兴庆, 等. 中国民生满意度继续保持在较高水平——中国民生调查2019综合研究报告[J]. 管理世界, 2019, 35(10): 1-10.

[3] Ortega D L, Wang H H, Wu L, et al. Modeling heterogeneity in consumer preferences for select food safety attributes in China [J]. Food Policy, 2011, 36(2): 318-324.

[4] 周开国, 杨海生, 伍颖华. 食品安全监督机制研究——媒体、资本市场与政府协同治理[J]. 经济研究, 2016, 51(9): 58-72.

Zhou Kaiguo, Yang Haisheng, Wu Yinghua. Research on collaborative food safety governance involving media, capital market and government [J]. Economic Research Journal, 2016, 51(9): 58-72.

[5] 谢康, 赖金天, 肖静华, 等. 食品安全、监管有界性与制度安排[J]. 经济研究, 2016, 51(4): 174-187.

Xie Kang, Lai Jintian, Xiao Jinghua, et al. Food safety, regulatory boundedness and institution arrangement [J]. Economic Research Journal, 2016, 51(4): 174-187.

[6] 王永钦, 刘思远, 杜巨澜. 信任品市场的竞争效应与传染效应: 理论和基于中国食品行业的事件研究[J]. 经济研究, 2014, 49(2): 141-154.

Wang Yongqin, Liu Siyuan, Du Julan. Contagion effects vs. competitive in credence goods markets: Theory and event study on Chinas food markets [J]. Economic Research Journal, 2014, 49(2): 141-154.

[7] 李軍林, 姚东旻, 李三希, 等. 分头监管还是合并监管: 食品安全中的组织经济学[J]. 世界经济, 2014, 37(10): 165-192.

[8] 李想, 石磊. 行业信任危机的一个经济学解释: 以食品安全为例[J]. 经济研究, 2014, 49(1): 169-181.

Li Xiang, Shi Lei. An economics explanation for the crisis of trust in food industry [J]. Economic Research Journal, 2014, 49(1): 169-181.

[9] 邱琼, 欧阳俊. 关于加强食品安全政府监管的若干思考[J]. 人民论坛·学术前沿, 2016(20): 68-74.

Qiu Qiong, Ouyang Jun. Some thoughts on strengthening the government supervision of food safety [J]. Frontiers, 2016(20): 68-74.

[10] 古川, 易钰杰. 获取披露信息能提高食品信任水平吗——基于湖南省长沙市生鲜品信息公示的调查数据[J]. 农业技术经济, 2020(1): 68-79.

Gu Chuan, Yi Yujie. Can disclosed information acquisition improve food trust?—Based on survey data of fresh food in Changsha City [J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2020(1): 68-79.

[11] 龚强, 雷丽衡, 袁燕. 政策性负担、规制俘获与食品安全[J]. 经济研究, 2015, 50(8): 4-15.

Gong Qiang, Lei Liheng, Yuan Yan. Policy burden, regulation capture and food safety [J]. Economic Research Journal, 2015, 50(8): 4-15.

[12] 张莹, 张肇中. 省域居民食品安全满意度及其监管体系催生[J]. 改革, 2016(12): 65-74.

Zhang Ying, Zhang Zhaozhong. Food safety satisfaction of provincial residents and its regulatory system [J]. Reform, 2016(12): 65-74.

[13] 王志刚, 朱佳, 于滨铜. 城乡差异、塔西佗陷阱与食品安全投诉行为——基于冀豫两省532份消费者的问卷调查[J]. 中国软科学, 2020(4): 25-34.

Wang Zhigang, Zhu Jia, Yu Bintong. Urban-rural difference, Tacitus trap and food safety complaint—Based on the empirical analysis of 532 consumer questionnaires in Hebei and Henan Provinces [J]. China Soft Science, 2020(4): 25-34.

[14] 张蓓, 马如秋. 论农村食品安全风险社会共治[J]. 人文杂志, 2020(4): 104-112.

[15] Fei J, Ranis G. Development of the labor surplus economy: Theory and policy [J]. The Economic Journal, 1967, 77(306): 480-482.

[16] 国家计委经济研究所课题组. 二元结构矛盾与90年代的经济发展[J]. 经济研究, 1993(7): 3-14.

[17] 蔡昉. 中国劳动力市场发育与就业变化[J]. 经济研究, 2007(7): 4-14, 22.

Cai Fang. Growth and structural changes in employment in transitional China [J]. Economic Research Journal, 2007(7): 4-14, 22.

[18] 张海东. 多维二元结构社会及其转型[J]. 江海学刊, 2018(4): 85-91, 238.

Zhang Haidong. Multi-dimensional dual-structure society and its transformation [J]. Jianghai Academic Journal, 2018(4): 85-91, 238.

[19] 董才生, 常成. 多维二元结构视角下养老保险全国统筹的现实困境与路径选择[J]. 经济纵横, 2020(3): 50-56.

Dong Caisheng, Chang Cheng. The realistic dilemma and path choice of national pooling of endowment insurance from the perspective of multi-dimensional dual-structure [J]. Economic Review Journal, 2020(3): 50-56.

[20] 國务院发展研究中心农村部课题组, 叶兴庆, 徐小青. 从城乡二元到城乡一体——我国城乡二元体制的突出矛盾与未来走向[J]. 管理世界, 2014(9): 1-12.

[21] 李太平. 我国食品安全指数的编制理论与应用研究——以国家食品抽检数据为例[J]. 农业经济问题, 2017, 38(7): 80-87, 111-112.

Li Taiping. On the theory and application of Chinese food safety index: A case of national food quality sampling and detecting data [J]. Issues in Agricultural Economy, 2017, 38(7): 80-87, 111-112.

[22] 刘小峰, 陈国华, 盛昭瀚. 不同供需关系下的食品安全与政府监管策略分析[J]. 中国管理科学, 2010, 18(2): 143-150.

Liu Xiaofeng, Chen Guohua, Sheng Zhaohan. Analysis on food safety and government regulation under the different relationship between supply and demand [J]. Chinese Journal of Management Science, 2010, 18(2): 143-150.

[23] 朱晓峰. 食物安全与经济发展[J]. 学术界, 2002(1): 64-77.

[24] 王守伟, 周清杰, 臧明伍. 食品安全与经济发展关系研究[M]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[25] 旭日干, 庞国芳. 中国食品安全现状、问题及对策战略研究[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

[26] 张红凤, 姜琪, 吕杰. 经济增长与食品安全——食品安全库兹涅茨曲线假说检验与政策启示[J]. 经济研究, 2019, 54(11): 180-194.

Zhang Hongfeng, Jiang Qi, Lü Jie. Economic growth and food safety: FKC hypothesis test and policy implications [J]. Economic Research Journal, 2019, 54(11): 180-194.

[27] 李太平, 李佳睿. 中国东中西部六省市食品安全状况比较[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(2): 193-196.

Li Taiping, Li Jiarui. Food safety in six provinces and cities in eastern, central and western China: A comparison study [J]. Chinese Journal of Public Health, 2019, 35(2): 193-196.

[28] 陶庆会, 杨雪, 宋玉洁, 等. 2017—2019年全国食品安全抽检情况分析[J]. 食品工业科技, 2021, 42(7): 231-239.

Tao Qinghui, Yang Xue, Song Yujie, et al. Analysis of food safety sampling data in China from 2017 to 2019 [J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42(7): 231-239.

[29] 张志勋. 论农村食品安全多元治理模式之构建[J]. 法学论坛, 2017, 32(4): 119-124.

Zhang Zhixun. On construction of multiple governance model of rural food safety [J]. Legal Forum, 2017, 32(4): 119-124.

[30] 倪楠. 農村食品安全监管主体研究[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2013, 13(4): 133-136, 159.

Ni Nan. Research on regulatory body of rural food safety [J]. Journal of Northwest A & F University (Social Science Edition), 2013, 13(4): 133-136, 159.

[31] 陶红茹, 孙韶云. 地方政府与企业对食品安全问题的博弈模型[J]. 统计与决策, 2014(23): 44-47.

[32] 全世文, 曾寅初. 我国食品安全监管者的信息瞒报与合谋现象分析——基于委托代理模型的解释与实践验证[J]. 管理评论, 2016, 28(2): 210-218.

Quan Shiwen, Zeng Yinchu. Information concealing and conspiring problems of food safety regulators in China: Interpretation based on principal-agent model and its practical verification [J]. Management Review, 2016, 28(2): 210-218.

[33] 李梦侠. 多重逻辑视角下的公共利益实现机制——以基层食品安全执法为例[J]. 求索, 2020(1): 114-123.

[34] 徐国冲. 从一元监管到社会共治: 我国食品安全合作监管的发展趋向[J]. 学术研究, 2021(1): 50-56.

Xu Guochong. From unitary supervision to social co-governance: Development trend of food safety collaborative regulation in China [J]. Academic Research, 2021(1): 50-56.

[35] 牛亮云, 吴林海. 食品安全监管的公众参与与社会共治[J]. 甘肃社会科学, 2017(6): 232-237.