立足语文要素,优化课堂教学

2023-06-15丁长征

丁长征

[摘 要]語文课程是以立德树人为根本任务,以促进学生核心素养发展为目标的综合性、实践性课程。统编语文教材三年级上册《大青树下的小学》是学生由低年级进入中年级学习的第一篇课文。教学时,教师要对课文进行深入解读,围绕单元人文主题和语文要素进行教学设计,优化课堂教学过程,让学生理解文本内容,掌握学习的方法,获得语文素养的提升。

[关键词]语文要素;课堂教学;教学设计;教学反思

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2023)10-0083-04

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中对语文课程的目标进行了界定:“义务教育语文课程围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用,以促进学生核心素养发展为目的,以识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动为主线,综合构建素养型课程目标体系。”作为基础性学科,语文教学的重要性不言而喻。

统编语文教材三年级上册《大青树下的小学》是学生进入第二学段后学习的第一篇课文,是中年级梦想启航的第一课,具有重要的教学价值。下面基于语文核心素养,立足课程标准与教材内容,对《大青树下的小学》一课进行教学设计,并对教学实践进行反思,以优化课堂教学效果,提升学生的语文核心素养。

一、《大青树下的小学》教材分析

《大青树下的小学》描写了一所边疆小学的美丽景色,展现了来自不同民族的学生在学校里快乐学习、快乐成长的图景。这一单元的人文主题是“美丽的校园,成长的摇篮,梦想启航的地方”;语文要素有二:“阅读时,关注有新鲜感的词语和句子”指向阅读要素;“体会习作的乐趣”指向习作要素。教学时,教师要紧扣人文主题和语文要素这两条主线,以双线并行的方式展开教学。具体来说,主要有三个方面。

(一)“润物细无声”:关注有新鲜感的词句,激发想象

本课的课后习题第一题要求学生“朗读课文,一边读一边想象课文描写的画面。在文中画出有新鲜感的词句和同学交流”。这一习题紧扣单元语文要素,要求学生在朗读的基础上理解新鲜词句。这体现了阅读是学生个性化表达的行为。所谓有新鲜感的词句,指学生首次接触到的词句,带有个体的主观感受。

在本课中,对学生而言有新鲜感的词语和句子大致可以分为五类。一是表现出边疆风貌的词句,如“坪坝”“绒球花”“太阳花”“凤尾竹”等。这些词语距离学生的生活实际较远。教学时,教师可以出示相应的图片,让学生产生直观感受。二是学生比较陌生的民族名称,如“景颇族”“阿昌族”“德昂族”等。此部分内容可以结合“资料袋”栏目中提供的图片来学习,帮助学生体会“那鲜艳的服装,把学校打扮得绚丽多彩”等句子。三是“从……从……从……”和“向……向……向……”的句式,具有层层递进、节奏感强的特点。对于此部分内容,教师可以按照“朗读—想象—说一说—写一写”的顺序进行教学。四是课文第3自然段,描写了树枝、鸟儿、猴子等动植物,生动活泼,以窗外的宁静来衬托学生学习的专心致志。教学这部分内容时,教师可以先引导学生读一读,感知文中的环境描写;再让学生说一说作者是怎样表现窗外安静的;最后,教师追问:“难道是窗外的小鸟儿能听懂学生读书的内容吗?”引导学生反复阅读,加深体会。五是文本的最后两句话,以景结尾,画面感极强,余味悠长。教学时,教师可引导学生朗诵、体会、想象这两句话,在头脑中呈现画面,感受学校的可爱。

对于有新鲜感的词句,不同的学生有不同感受,教师要尊重学生独特的感受体验,充分发挥学生的主体作用。

(二)“只缘身在此山中”:借插图为语文学习插上翅膀

教材的插图是重要的教学资源,教师要深入发掘并充分发挥它的助学效果。例如,本册教材的第1页是第一单元的单元导读,其中的插图与单元人文主题相契合,图画鲜艳,富有童趣:微笑着的小女孩有一双水汪汪的眼睛,她一只手握着盛开的“花儿伞”,一只手伸向前方,接住落下的雨滴;她跪在蜗牛的脊背上,蜗牛也微笑着在青草地上前行。蜗牛与小女孩不正是向着梦想的方向前行吗?通过插图,本单元的人文主题体现得淋漓尽致。教学时,教师可以引导学生结合单元人文主题,说一说对这一幅插图的感受,让学生对本单元的学习充满期待。

又如,本册教材第2和第3页的插图是《大青树下的小学》一文中学生上课的情景,是对课文第3自然段的诠释。结合插图,学生更容易理解文本内容。第4页“资料袋”栏目中的插图属于写实类插图,分别展现了傣族、景颇族、阿昌族、德昂族的民族服饰。教学时,教师可引导学生观察图片,再拓展相应的图片和视频,让学生对这些少数民族的了解更加深刻。教材中的插图内容不同,各有用处。教学时,教师要灵活利用,各有取舍。

(三)“为有源头活水来”:迁移运用,以读促写

本单元的习作要素是“体会习作的乐趣”。这体现了三年级习作教学是培养学生习作兴趣的关键时期。教学本课时,教师可借助课后习题进行写作教学。

本课的课后习题第二题为:“这所学校有哪些特别的地方?用自己的话说一说。”这实际上是让学生理解大青树下的小学是一所民族小学、 一所边疆小学,一所可爱的小学;其更深层次的意义在于让学生知道我国是一个统一的多民族国家,从而树立起对国家的认同感。教学时,教师要引导学生回忆课文中自己印象最深刻的地方,并鼓励学生用自己的话表述出来。

本课的课后习题第三题为:“你的学校是什么样的?同学们在学校里做些什么?选择一个场景说一说。”并给了一些场景提示:“教室里”“操场上”“花坛边”“图书室里”“教学楼前”“大树下”,还有时间状语的引导:“上课的时候……”“放学了……”这是在第二题的基础上,将表述任务拓展到学生的实际生活中,由此及彼,由课文到生活,实践性指向显而易见。教学时,教师可以先引导学生说说校园中有哪些美丽景色、有哪些设施。如,教室是学习的地方,是学生最熟悉的场所;操场是学生活动的地方,是学生喜欢的去处;图书室是学生畅游知识的天地,蕴藏着许多智慧;花坛边是学生玩耍的地方,也是蝴蝶飞舞的场所……接着,教师引导学生选择自己印象深刻、特别感兴趣的场所,在课后进行观察,可以选在不同的时间段观察,如下雨时的操场是什么样的,晴天的操场又是什么样的……引导学生尽量运用课文中学习到的词句和自己平时积累的词句进行表达。利用课后习题,从说一说大青树下的小学,到说一说自己的学校,体现了语文学习从课内到课外,层层递进,螺旋上升的过程。

總之,教师要把握教学目标,自然衔接,平稳过渡,教好从低年级到中年级语文学习的第一课。

二、《大青树下的小学》教学设计

(一)教学目标

1.认识“坝”“汉”“艳”等10个生字,能够书写“晨”“绒”“读”等13个字,能够认读“早晨”“穿戴”等21个词语。

2.能正确、流利地朗读课文,能边读边想象画面,能找出文中有新鲜感的词句,圈画出来并与同学交流。

3.能用自己的话说出大青树下的小学和自己的学校的不同之处,能借助提示描述自己学校中的某个场景。

(二)教学过程

【第一课时】

1.明确单元主题

导入新课,点明学生由低年级向中年级成长的身份进阶;引导学生关注单元导读页的插图,利用多媒体出示本册教材目录,并聚焦第一单元目录,带领学生理解本单元的人文主题和语文要素,再引入《大青树下的小学》的教学,引导学生由文章标题入手学习课文。

2.学习有新鲜感的词句,走进风景摇曳的小学

(1)自读课文,说说你的感受。

(2)聆听歌曲《五十六个民族五十六朵花》,交流你的想法。

(3)反复朗读课文,读准字音,读通句子。

(4)反馈交流。

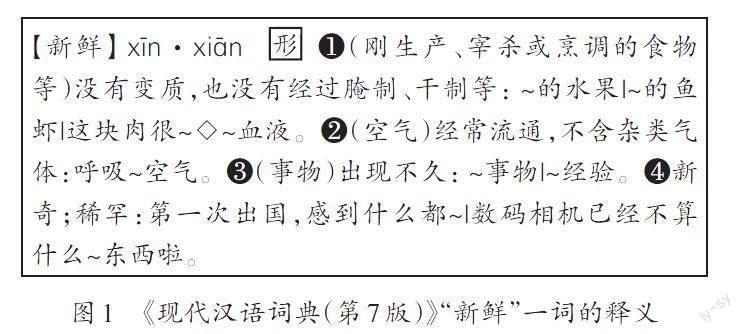

①理解“新鲜”。先让学生自主交流和体会“新鲜”一词的意思,再引导学生借助工具书理解“新鲜”一词。《现代汉语词典(第7版)》中“新鲜”一词的解释之一为“新奇;稀罕”(见图1)。教师可让学生基于此深入理解词义。

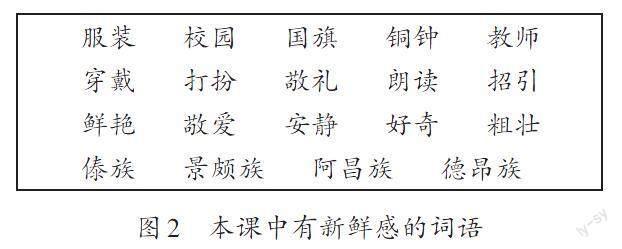

②画出“新鲜”。引导学生讨论在自主阅读课文的过程中,发现了哪些有新鲜感的词句。根据学生的回答,在多媒体上出示关键词,如“傣族”“景颇族”“阿昌族”“德昂族”等(见图2)。

③读出“新鲜”。带领学生朗读课文中体现出新鲜感的词句。

④拓展“新鲜”。利用多媒体出示“资料袋”栏目中关于民族服饰的插图,引导学生体会到生活在我国这样一个多民族国家的自豪感。

(5)认一认。围绕重点生词,引导学生识字与掌握词义,如“坪坝”“绚丽多彩”等。

(6)写一写。出示本文要求会写的13个生字,并按字形结构进行分类教学,如左右结构的“艳”“静”、上下结构的“晨”“装”等字;再重点指导学生书写,如“绒”字的书写要注意穿插避让、“戈”字的书写横短斜钩长,撇要穿过斜钩,等等。

(7)快速默读课文。要求学生快速默读课文,做到不出声、不指读。

(8)想一想。引导学生思考:“《大青树下的小学》先写了 ;然后写了 ;最后写了 。”以此概括课文内容。

3.小结

以问题小结:“这所大青树下的小学还有哪些特点?请你在课后找一找,读一读。”

【第二课时】

1.复习引入

(1)读一读有新鲜感的词语和句子。

(2)复习“新鲜”的含义。

2.方法迁移,聚焦有新鲜感句子

(1)聚焦第1自然段,画出有新鲜感的句子。

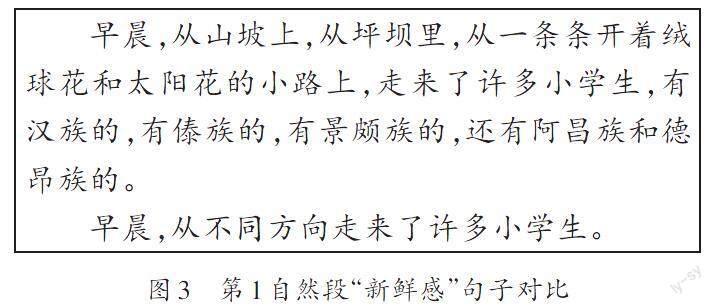

(2)利用对比,体会句子的新鲜感(多媒体出示图3)。

①先出示前一句,让学生读一读,读出节奏感,并尝试在脑海中呈现画面,用自己的话将画面表述出来。

②出示相应的插图,让学生具体感受有新鲜感的画面。

③出示后一句,将两句进行对比,说一说哪一句更好。

④用“从……从……从……”的句式说话。

⑤仿照“同学们向在学校里欢唱的小鸟打招呼,向敬爱的老师问好,向高高飘扬的国旗敬礼”这句话,用“向……向……向……”的句式说话。

3.小结,习得方法

总结第1自然段中寻找、体会新鲜感的方法,并将方法迁移至第2、第3自然段的学习中。

4.方法迁移,聚焦全文

默读第2、第3自然段,圈画出有新鲜感的词语和句子,想象画面,思考大青树下的小学还有哪些特别之处,并进行交流反馈。

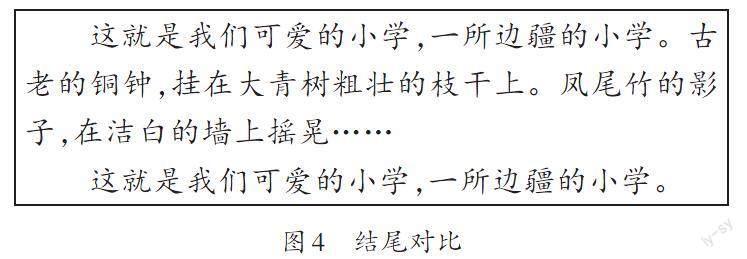

5.体会结尾,回味悠长

(1)朗读结尾,想象画面。

(2)对比分析,思考哪一句话写得更好(多媒体出示图4)。

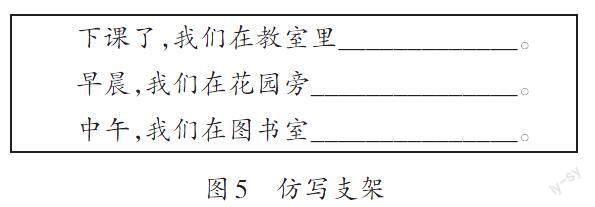

6.方法迁移,写一写

出示本课课后习题的最后一题,提示学生选择自己喜欢的场景和印象深刻的时间段,描述校园一角(多媒体出示图5)。

7.拓展阅读,提升素养

(1)交流作者信息,拓展背景资料。

(2)阅读吴然的作品《和花朵说悄悄话》,试着找出有新鲜感的词句进行分享。

三、《大青树下的小学》教学反思

上述教学,首先,借助词典对“新鲜”一词的解释,引导学生说说什么是“新奇”“稀罕”,让学生知道“新鲜”具体指“第一次见到的陌生的事物”。有了这个认识,学习有新鲜感的词句的支架就搭建起来了。其次,围绕第1自然段进行指导性教学,总结并迁移学习方法,引导学生借助在第1自然段中学到的方法,自主学习第2、第3自然段,体会大青树下的小学的特别之处,并联系生活实际说一说、写一写自己学校的某个场景。最后,进入第4自然段的学习,利用朗读比较的方式,引导学生体会“一切景语皆情语”的内涵,实现对学生语文核心素养的培养。

本课教学紧扣单元语文要素,有效落实教学目标。《大青树下的小学》是学生进入中年级后学习的第一篇课文。教学本课时,笔者引导学生体会从第一学段到第二学段文本的变化;同时,抓住语文要素中的“关注有新鲜感的词句”,在第一课时以集中识记的方法引导学生学习生字词,在第二课时引导学生习得方法、迁移方法。回顾教学过程,也发现了一些不足之处,如在方法迁移教学中,引导学生进行拓展写作时只是蜻蜓点水,未能给学生进行习作分享、评价、修改的机会。针对教学过程中存在的不足,笔者会继续探索,以期优化课堂教学,实现提升学生综合素养的目标。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 管崔荣,张宝玲.《大青树下的小学》教学设计及意图[J].教育视界,2018(18):53-56.

[3] 姜树华.聚向“新鲜感”:有心、有料、有情:三上《大青树下的小学》(第一课时)教学[J].小学教学设计,2022(25):39-40.

(责编 韦於坊 韦 雄)