温婉清丽 薇美精雅

2023-06-15黄丹麾

黄丹麾

花鸟画是一个借助花鸟阐述的大千审美世界,自古就与花鸟文化密切相关,是花鸟文化的审美反应。画家要画出花鸟的艺术形象,就需要了解花鸟的整个生命状态以及花鸟的精神风采。经过几千年的文明沉淀,花鸟画被赋予了独特的文化内涵,所以,高明的艺术家在绘制花鸟画时,就必须担当文化赋予艺术的特殊使命。

花鸟文化,源远流长

花鸟文化在中国可谓源远流长,传说中国历史上的黄帝时代就已有园圃设置。汉代虽然讲究无华的人生态度,但對“花”却从不小视,常用花来喻人,张衡在《怨篇》中写道:“猗猗秋兰,有馥有芳……虽曰幽深,厥美弥嘉,之子云远,我劳如何?”[1]兰花的幽香里有幽怨,有幽美,怨而不怒,张衡以兰花比喻君子温柔敦厚的性情。唐代已盛行赏花,女子用花来装扮自己。花在宋代也有着很高的地位,当时的皇帝常在宴席上赐臣子头戴花朵,以表示封赏,连科举考试的第三名也被叫“探花”。至明代,对于花卉的栽培、观赏,人们则有了专门的著述,袁宏道的《瓶史》对日本的花道产生了巨大影响。古典名著《红楼梦》中有黛玉葬花的情节,以飘落的花瓣象征生命的脆弱。[2]

我国有许多关于鸟的传说。相传炎帝的养母就是一只神鹰,她张开翅膀为炎帝挡风遮雨。炎帝三天就会说话,五天会走路,一年长大成人。他的女儿因在东海游泳不幸淹死,死后灵魂化为鸟,名精卫。精卫衔西山的木石,决心填海。后来,“精卫填海”被用来比喻不畏艰难、矢志不渝的坚毅精神。在我国苗族(花苗)的传说中,鹰救过他们全族,他们将鹰视为神鸟。明代学者黄宗羲说:“月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。”[3]著名美学家宗白华曾经指出:“山水画为中国最高艺术心灵之所寄,而花鸟竹石则尤为世界艺术之独绝。”[4]花鸟画的出现,最早是装饰之需,继而有“寓兴”之用[5]。魏晋之时,独立的鸟兽图渐多。南北朝时期,出现了专门精擅蝉雀的画家,但为数尚少[6]。唐代张彦远在《历代名画记》中将画分为人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟等门类,可见,当时的花鸟画已成为一个独立的画种[7]。花鸟画的分野起源于黄荃和徐熙,所谓“黄家富贵,徐熙野逸”[8],前者为工笔花鸟画之鼻祖,后者为写意花鸟画之开创者。

艺术文化,二元耦合

何婉薇的工笔花鸟画具有厚重的艺术文化学气息。在中国传统文化中,莲花一直被称为花中君子,具有高洁、清廉、吉祥、爱情、友谊等象征意义。周敦颐的散文《爱莲说》通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的人格和洒落的胸襟。何婉薇的画作《爱莲说》以北宋理学家周敦颐创作的散文《爱莲说》为题,散发着浓郁的花鸟文化芬芳。

在画作《爱莲说》中,画家何婉薇以淡雅的色彩和工笔手法,描绘荷花的三种样态,可谓构思精巧:中间的荷花正在盛开,右边的荷花含苞待放,左下边的荷花则衰败后成为莲蓬,三种不同姿态的荷花并置,充分显示出荷花多姿多彩的审美形式,避免了单一的花卉形象。同时,荷叶的形态也有阴阳的变化,由此可见作者善于观察、巧于构图,画作中的四只蜻蜓闻香而至,它们既衬托出荷花的“芳远益清”,也与亭亭玉立的荷花形成了动静对比。婉薇打破了中国工笔花鸟画惯用的留白手法,代之以淡绿色的“底子”,这就烘托出朦胧而又略显神秘的审美氛围。这幅作品形式简要直切,无论是笔墨还是设色,都是既“惜墨如金”,又“详略得当”,整幅作品构图疏朗,中心突出,主次分明,有感而发,余韵绕梁。画家在画面右边题写周敦颐《爱莲说》中的“独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清”一段文字,以托物言志的拟人手法讴歌了荷花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的气度和风节,寄予了画家对理想人格的肯定和追求,也反射出作者鄙弃富贵名利此类世俗心态和追求洁身自好、高标傲世的美好情操。此题跋可谓妙笔生花地点出主题和画眼,使该幅作品更具思想高度与文化内蕴。

在国画中,“芦汀”题材也具有悠久的历史文脉与渊源的诗意延绵。唐代诗人马戴、王周,宋代诗人吴潜、舒亶、刘过、梅饶臣、刘学箕、丘葵、陈公许、陈允平、张孝祥、艾性夫、仇远、黄庚、释正觉、陆游、叶辉、阳枋、徐照,元代诗人张可久、王冕,明代诗人蔡羽、文林、王璲、危进均,都有关于“芦汀”题材的诗歌名篇问世。宋代画家崔白、黄居寀,元代画家王渊,明代画家吕纪、林良、项圣谟、朱芾、刘炤,清代画家朱耷、黄慎、边寿民以及日本画家狩野安信均画过这一题材。

鸳鸯是杂食性鸟类,主要栖息于山地、森林、河流、湖泊、水塘、芦苇、沼泽和稻田之中,它们之所以被看成爱情的象征,是因为人们见到的鸳鸯都是出双入对的。鸳鸯经常出现在中国古代文学作品中,人们常用鸳鸯来比喻男女之间的爱情。从《芦汀晚趣》这幅作品里,我们看到了甜蜜的秦晋之好,领略出“只羡鸳鸯不羡仙”的长相厮守和忠贞不渝的缠绵悱恻。该作以流畅的线条、精妙的笔墨、淡雅的色彩,描绘一对鸳鸯正在傍晚的芦汀里休憩这一和睦融洽的瞬间。画面安静闲适,意趣幽雅温馨。此画的独特之处在于画家巧妙地运用没骨撞水的方法,构建出和书法屋漏痕相似的肌理和印迹,用笔、施墨和设色自然传神,尺幅虽小,但境界很高。

花鸟山水,双向并进

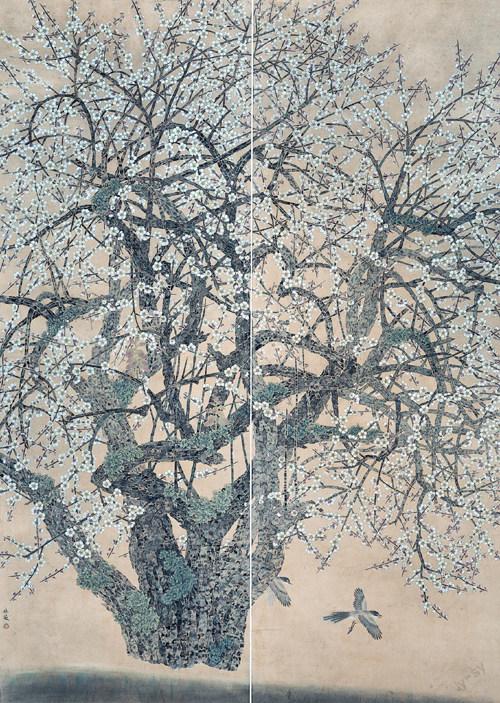

花鸟画因为题材的局限容易形成狭小的格局,为了解决这一问题,何婉薇将山水画与花鸟画两大画科进行了整合,这使其花鸟画在气势和境界上更加博大、雄浑。《白玉凝香》《绿水人家》《春暖乡居》《春消息》《秋实》《闹春图》(封二)等作品即是如此。《白玉凝香》这幅画的画面上一棵纵横交错的老树横空出世,从它斑驳的树皮可知其历史悠久,但是老树不朽,又发新绿,簇簇红叶白花黄蕊点缀其中,三只小鸟(两只栖息于此,一只正在盘旋)萦绕其间,形成动静对比,树干的雄强与刚健,颇有山水画的风韵和山水画的格局,这就使花鸟画由小情趣走向了大视野。

《绿水人家》(封三)更是将民居、林木、甬路、绿水、渡船等景物引入花鸟画创作之中,它们与绿色的芭蕉、树叶、黄果、白天鹅形成合奏,演绎出“绿水人家”这一鲜明的主题。该画使人自然联想到宋代诗人张炎《柳俏青》中的诗句:“因甚春深,片红不到,绿水人家。”但是,张炎笔下的“绿水人家”更多的是惆怅感伤、萧瑟落魄,而婉薇笔下的“绿水人家”则是满眼绿意、生机盎然。该画构图丰盈,线条爽力,用笔细腻,施墨精湛,设色雅致。更为重要的是婉薇将花鸟画的比兴之美与山水画的“可游可居”之境相互融会,合二为一,进而给人以一种综合的视觉享受。

绘画装饰,互为依托

装饰画派生于纯绘画,与纯绘画有难以割舍的亲缘关系。纯绘画侧重于画家个人的主观表现,而装饰画则以大众的审美意识为归依。纯绘画负载较宽泛的社会意识,如沉郁、落拓、荒诞等,而装饰画则规避社会意识与批判意识,相对来说,具有强调轻松、乐观甚至唯美的倾向。装饰画和纯绘画之间的根本区别既不是题材内容,也不是工具手段,而在于表现形式的迥异面目。换言之,这种相异的本质是形式感的不同。装饰艺术的最大长处就在于一个“变”字,装饰画本身之所以能成为独立的画种,就是从各种绘画中“蜕变”而来的,其最大的优点就是创意。何婉薇将纯绘画的唯美、工致、个性与装饰画的变形、创意予以融会,进而达到消解双方的弱点、弘扬各自长处的目的。《穆如清风》《春如约之曼陀罗》即为例证。《穆如清风》可谓画中有画,作者将画面分割为三个部分,每个部分均呈长方形,这不禁让人想到荷兰画家蒙德里安的“冷抽象”——几何抽象,这种构图明显带有设计感和装饰性。该作所画植物线条生动活脱,鸳鸯和蜻蜓的描绘亦出神入化,笔墨精微,设色清丽,是一幅不可多得的佳构。

抽象变形,工写兼顾

抽象和变形是两种不同的艺术手法。抽象就是对自然物象的具体性予以剥离,使原初物象更加简练、概括;变形即是对大千世界中的客观物象的自然形进行几何形和夸张形的处理,使之更为理想化、主观化。抽象与变形的目的,就在于弱化客观性、写实性,强化主体性、表现性,其表达的是对自然形象的内涵、本质的对象化认知,而不是对自然物体表象的肤浅临摹、复制和摹写。抽象与變形在表现客观物象的外在造型特征时,对原初物象予以个体化、个人化的独创式概括与变异,追求的是表现自然物象的精神特质,而不拘于物象的自然状貌,体现了主体对客体的一种审美感受,已经上升到一种高度形式化、抽象化的精神境界和纯化状态。

工笔和写意是中国画里两种不同的表现形式。工笔,就是运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象。工笔又被分为工笔白描和工笔重彩两类。工笔白描就是完全用墨的线条来描绘对象,不涂颜色。工笔重彩,就是指工整细密和敷设重色的中国画。写意画是与工笔画相对而言的一种画法。它要求用粗放、简练的笔墨,画出对象的形神,以此表达画家的意韵和情趣。写意亦分为小写意和大写意,小写意更倾向于以水墨画法写物象之实,上接元人墨花墨禽的传统;大写意更倾向于以水墨画法表现画家的主观感情,继承的是宋元时期的文人墨戏传统。无论是工笔还是意笔,“以形写神”“形神兼备”以及注重“神似”的意象性表达是其共同的追求。工笔与写意作为绘画样式的区别,可以被视作再现与表现的不同侧重。工笔的对立面其实不是写意,而是粗笔或率笔,写意的对立面也不是工笔,而是写形或写实。也就是说,工笔样式与写意样式一样,都可以各取所需,服务于再现或表现,都能够通过具象、意象、抽象的不同视觉呈现方式,成就艺术家的自我风采。工笔画之“工”不是“工匠”之“工”,而是一种“道”、一种规矩、一种方法、一种相对于写意画的创作态度,其本质在于“工于精神”“工于气韵”。基于这种认识,何婉薇没有将工笔与写意全然对立,而是将写意的精神与手法熔铸到工笔画的创作之中,使二者相辅相成,彼此交会。比如,《秋分》以翠绿色为主调,所绘芭蕉自然传神,尤其是画家对五只鹅的描绘可谓别具洞天,它们均被几何化处理,鹅头和鹅脖以圆柱形画出,鹅身则以椭圆形绘成,这种变形化和抽象化夸张手法,使鹅的形象更加憨态可掬,天真可爱。这使我们认识到,婉薇在绘画过程中不仅擅长“工于形”,而且善于“工于意”,她将“形似”与“神似”有机统一,真正做到了“妙在似与不似之间”。

博采众长,戛戛独造

总之,何婉薇的工笔花鸟画,温婉精丽、薇美清雅,体现出一种文人意趣和诗性之美,也蕴含着深邃的艺术文化学境界,这种审美风范既来自她天生的个体性格,亦来自她后天的知识学养与美学熏陶。她的画既注重形式语言的工细与严谨,更倾力于对绘画格调与气韵的建构。她的画消解了传统花鸟画的空寂,代之以有色的底子,这是在借鉴郭怡孮、江宏伟等诸位先生基础上的自我独创,同时,其作品将山水画的某些因素以及设计中的装饰性移植于工笔花鸟画创作之中,使花鸟画从小格局走向了大境界。

何婉薇的一些作品使用了抽象化、变形化手法,使她的工笔画带有鲜明的写意感。她的作品形简意赅,于单纯与自然中流露出深邃的文化寓意和高洁人格,在清香和素雅中蕴含着比兴之美和诗化自然。当然,她的花鸟画既将中国画的皴法与西画的肌理有机统一,也把中国画的色彩浓淡与西画色彩的冷暖明暗予以完美合璧。在创作中,她坚持“中学为体,西学为用”,秉持以我为主,以西润中,在守正中创新,在传统中发展,这非常符合中国画的当代化行进趋向。画如其人,婉薇作为女性画家,既聪慧细腻,又豁达澄明,这是笔者从她的画里读出的人格气质。但愿她今后在工笔花鸟画创作上不负韶华、勇于开拓,为取得更大的成就而踔厉前行、再绘新篇!

参考文献:

[1][2][3][4] 郭廉夫. 花鸟画史话[M]. 南京:江苏美术出版社,2001:8,9,11,11.

[5][6]刘治贵. 中国绘画源流[M]. 长沙:湖南美术出版社,2003:277.

[7][8]郎承文主编.中国画百事通[M].杭州:浙江人民美术出版社,2004:334.

作者单位:中国美术馆