忐 忑

2023-06-15江红斌

江红斌

医院的ICU病房设在顶楼,顶楼下层的楼梯口是个大厅。我们所有病人家属用被褥在大厅里占据一块地方,昼夜守候,等待抢救室里亲人的消息。我们像寻觅食物的鸭子一样伸长脖子,眼睁睁地盯着楼梯口。但凡有轻微的动静,我们的目光会齐刷刷地望向楼上。我们的等待充满焦虑,单调而枯燥,乏味而无奈。每天早上,医生会准时下楼来,报告亲人的病情。吃饭时,我们把破壁机打出的流质饮食端给等着的护士拿上楼去。护士还会不定时下楼来,向等候差遣的人们发号施令:某某家属,送一包尿不湿,要快;某某家属,把这几瓶血样送到化验室,迟了上午拿不出结果;某某家属,去缴费,否则停药了。收到命令的家属飞也似的跑下楼去,沒任务的只好作鸟兽散。

余下的时间依然是漫长的等待。抢救室里正在抢救自己的亲人,大家看似镇静,内心的躁动却能从阴郁的脸上找到痕迹。在烦躁的等待里,我让目光在大厅里巡视,以此缓解不宁的心绪。当我看到旁边那位女士时,居然暂时忘记了不安。

那女士五官端正、身材匀称,尽管脸色苍白憔悴,但我也能猜出,她原来是个非常漂亮的女人。她长得极像著名歌星龚琳娜,这也是让我忘记不安的主要原因。龚琳娜是我最喜欢的歌星之一,她的法国音乐家丈夫给她写了一首无歌词的曲子《忐忑》,让她红极一时。那首曲子我能从头哼到尾,韵律优美,节奏感很强。

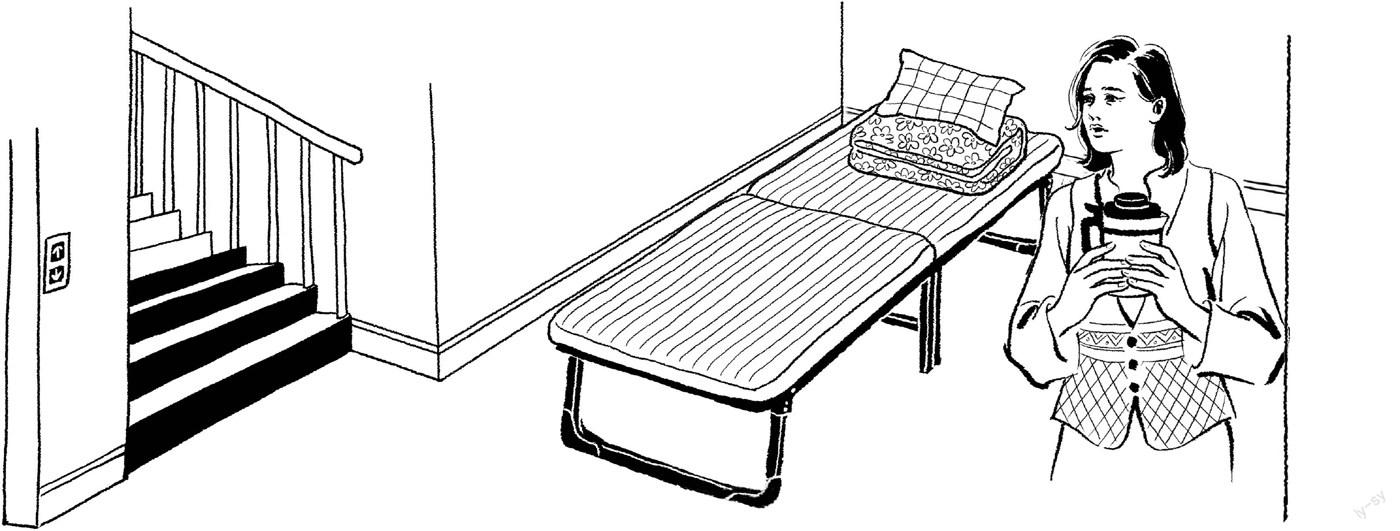

她太像龚琳娜,就叫她龚琳娜吧,不知道她会不会唱《忐忑》。她在大厅里占据的位置最佳,就在我的右侧,靠近一扇大大的玻璃窗,阳光照来暖融融的,而且视野开阔,能俯瞰楼下匆忙而过的人。她在那里放了一张折叠床,上面放着叠放整齐的花被褥,不像我们在冰凉的地板上垫几层纸箱板凑合着睡觉。最让我垂涎的是,那里三面有墙,如果把开放的一侧封闭,俨然是一个房间。这让我眼红,我觊觎那块地方。

她不像我们那样呆若木鸡,而是非常忙碌。她的大部分时间都在为流质饮食做准备,比如:花老长时间清洗破壁机的每个角落;青菜叶子要一片片地择,尤其是韭菜,每一根都要审视两三遍;大米、小米、黑米、香米,黄豆、绿豆、豇豆、豌豆……每一样都往破壁机里加一点儿。有一次我看到她在破壁机里放了两块回锅肉,听她小声咕哝说:“这么多天没吃肉,一定饿瘦了。”

她的感觉异常灵敏。楼上稍有动静,她就像一只轻便的蜻蜓那样迅速飘到楼梯口。她第一个跟医生交流病情,第一个把流质饮食递到护士手中,第一个接住血样,飞速下楼。有时候,护士只是通知其他人去缴费,她便怏怏地扭身离开,脚步变得迟滞、沉重。

她的精力非常旺盛,每天睡觉很晚。有天一觉醒来,月光下,我看见她大睁两眼,在折叠床上翻来翻去,嘴里喃喃地说着什么话。她早上总是比我们醒得早,像一部定时报晓的手机。我们要在她盥洗的轻微叮当声中才醒来。

某天早上,当她第一个冲到楼梯口时,医生把她拉到折叠床边,低声说:“这二十多天,你尽心尽力了。算了吧。”

她紧张地说:“我有个远房表妹也许还能凑一点儿钱,我这就打电话。”

医生说:“不必了,你丈夫依靠呼吸机才有呼吸,其他所有的生命体征都没有。”

她说:“也许……医学奇迹……”

医生打断她说:“放弃幻想吧。请你在放弃治疗的意见书上签字,还不至于人财两空。”

她脸色煞白,怯懦地说:“可……可我下不去手。”

“可以让你的亲属代签。”

“家里就我们俩。”

见医生要走,她低声说:“他哥在南方。多年没来往。”

“这个节点,他哥会来。”医生说完,忙去了。

她呆在原地,一会儿掏出手机,一会儿又装进口袋,犹豫不定。半晌,她才抖着身子好像针扎似的拨通了电话。

打电话耽误了太多时间,她最后一个送中午的流质饮食。

她丈夫的哥哥来到了大厅。他两只脚交替着支撑身体,每次重心偏移,都要抽一口烟。“弟妹,后半辈子不要埋怨我。”

“再不会了!”

哥哥不再偏移身体重心,从牙缝里挤出个字:“签!”

在哥哥上楼签字的短暂时间里,我看见她一改往日的忙碌,一声不吭地坐在折叠床上。她那双细长白皙的手仿佛是身体的多余物件,一会儿握住,一会儿松开;放在腿上,又放在被褥上,最后竟然放在脖子后面,把头压得很低。

哥哥终于下楼了。她猛地站起身,颤声问:“完了?”

“完了。”

她身子摇晃了几下。

“五分钟,正好五分钟。护士拔掉呼吸机的管子,五分钟,眼皮就慢慢合上了。”

她不再听,俯身收好东西,拎在手里说:“走。”她在前面走,哥哥拎着折叠床跟在后面。我的心情非常沉重,目光越过哥哥追寻她的身影。在下楼的一瞬间,我看到她好看的腿脚软了一下,身体打了一个趔趄。她会去哪儿呢?我的心一阵忐忑。

等看不见他们的身影后,我的目光再一次审视她曾摆放折叠床的位置。这真是个绝佳的位置!但我没有了觊觎的想法,目光却变得恶狠狠的,瞪着那个地方。

[责任编辑 冬 至]