小学语文跨学科学习的价值与实施

2023-06-15张蓉

张蓉

摘要:语文跨学科学习拓展了语文学习的领域,重在引导学生参与真实的生活,认识完整的世界,在解决真实问题过程中提升语文核心素养。语文跨学科学习的设计要整体规划,立足核心素养发展要求,以学习任务统筹单元内部目标、内容、情境、方法、资源与评价,实现“教—学—评”一致。

关键词:语文跨学科学习;核心素养;整体规划

2022年4月,随着义务教育课程方案和课程标准颁布,“跨学科学习”成为一个高频词,方案中明确要求“原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习”。跨学科学习在各门学科中呈现方式不同,在语文学科,跨学科学习以学习任务群的形式呈现。

作为拓展型学习任务群,语文跨学科学习和其他任务群一样,都以发展学生的核心素养为纲,强调在真实情境下,设计多样的学习任务,强调“整合学习内容、情境、方法和资源等要素”。同时,跨学科学习又有自己的课程定位与价值追求。

一、面向真实生活中问题解决的行动学习

2022年版课标针对该任务群内涵界定时指出:“本学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域;围绕学科学习、社会生活中有意义的话题,开展阅读、梳理、探究、交流等活动,在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提高语言文字运用能力。”

这段话虽然只有一百多个字,却内涵丰富,耐人寻味。它明确告诉我们,跨学科学习“学什么”“怎么学”,以及“学了有什么用”。

1.围绕有意义的话题,拓宽语文学习的领域

学什么?跨学科学习不是追求学科知识的逐点解析,而是指向现实生活,围绕学科学习、社会生活中有意义的话题开展探究活动;以现实话题的探究活动联结课堂内外、学校内外、学科内外,拓宽语文学習的领域,在广阔天地中学习语文、运用语文。

2.解决真实的问题,联结多学科知识与生活经验

怎么学呢?围绕有意义的话题,学生开展阅读、梳理、探究、交流等多样化学习实践活动。在解决生活中的复杂问题时,学生会很自然地综合运用多学科知识与技能去发现、分析、解决问题。北师大郭华教授说得好:“一旦让学生活动起来,尤其是问题解决的活动,这一定是跨学科的。”

2022年版课标对跨学科学习内涵的阐述,突出了语文跨学科学习是面向真实生活情境的行动学习,它超越壁垒分明的学科边界,让学生拥抱完整的现实世界。围绕真实情境中的任务,学生团队交流、共同协作,开展探究性学习、创造性学习,提高语言文字运用能力。

那么,2022年版课标又通过哪些学习主题和内容,来发展学生核心素养,落实立德树人的根本任务呢?

二、走向综合、开放的语文跨学科学习内容

2022年版课标在每一个学段安排了3~4项学习内容,细读“跨学科学习”的学习内容和教学提示,我们真切感受到它的综合性、开放性、实践性。

1.主题内容:跨越课堂内外,让学生认识完整的世界

梳理小学三个学段内容,我们发现,2022年版课标是从日常生活、文化活动、社会热点问题等方面安排学习主题,“拓宽语文学习和运用领域”,从课堂延伸到学生可能会经历的真实世界,引导学生多角度地观察生活。

如“日常生活”类主题跨学科学习中,第一学段,学生走进图书馆、阅览室、书店、文具店;在家里、班级养护一种绿植或小动物;第二学段,富有创意地设计并主动参与朗诵会、故事会、戏剧节等校园活动;第三学段,设计参观考察活动方案,运用跨媒介形式分享研学成果。阅览室、书店、家庭、班级,都是学生日常的真实世界;养护小动物、参与校园活动、参观研学,就是学生真实的生活。贴近学生生活经验的学习内容,能激发学生参与和投入的兴趣。

并且,随着学生生活的范围不断扩大,学习能力不断提升,跨学科学习“日常生活”的范围也在不断向外拓宽,从家庭、班级,走向校园,走向社区、社会。语文学习的边界在拓宽,不同学段的内容要求也在提高。以各学段的“文化活动”类学习主题为例:

第一学段,学生通过“参与学校、社区举办的节日和风俗活动,留意身边的传统节日、风俗习惯等文化现象”,初步感知其中隐含的中华优秀传统文化元素,受到中华文化的熏陶。

第二学段,学生通过社区参观、中华文化意象寻踪等活动,探寻中华文化蕴含的思想和智慧,深入体悟中华优秀传统文化。

第三学段,通过引导学生感知和探究自己感兴趣的文化问题,积极传承中华优秀传统文化,形成文化认同,增强文化自信。

从观察文化现象到探寻文化意象,到积极传承文化,三个学段学习内容既有内在联系,又在不断进阶和发展,体现了课程内容的连贯性、层次性。

因此,实施语文跨学科学习时,我们要突出不同学段的目标,根据各学段学习内容和教学提示,精心选择学习主题和内容,把握活动周期和难度,增强跨学科学习的计划性和目标意识。

2.学习方式:围绕任务解决,整合多样化的语文实践活动

语文跨学科学习是以现实中的真实问题为情境,以学生分析问题、解决问题为主线,围绕不确定、较复杂的任务解决,学生开展丰富的学习活动,既包括听说读写、搜集梳理信息这样的学习活动,也包括与之相关联的调研、采访等多样的探究性学习活动。

梳理三个学段跨学科学习活动,我们看到,跨学科学习活动形式多种多样:“设计”“参与”“参观”“发现”“观察”“探寻”“体验”“调查”“研讨”“考查”……这些活动形式都凸显了以学生的实践为主线的学习。

这些学习活动不是零碎知识点的训练,而是围绕一个学习主题、一个真实任务解决展开,和阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动有机地结合在一起,形成有逻辑关联的学习活动。例如,在“选择自己发现和关心的日常语言、行为、校园卫生、交通安全、家庭教育等方面的问题进行调查研讨,尝试写出简单的研究报告,与同学交流”这个学习主题中,学生首先要留心“观察”与“发现”身边存在的问题,再选择自己要调查研讨的问题;接着组织课题小组,通过搜集和阅读相关资料,设计调查问卷,进行校园、社会调查,经过统计、分析,撰写成研究报告,进行成果分享与交流。这一连串的学习活动是单纯的文本学习无法产生的综合效应,学生的语文学科关键能力、思维品质、解决问题的能力、合作交流能力、社会责任感等,在其中都得到全面的发展。

3.学习形态:统筹“多维活动”,经历探究式学习历程

跨学科学习以生活为基础,在真实任务解决的过程中,特别强调综合性和开放性。从语文学科出发,主动跨界,联结相关学科知识技能,联结学生的生活经验,开展科学观察、活动体验、作品设计、社会考察……在整体性“多维活动”中经历探究式学习历程。

例如,李璐老师根据2022年版课标第三学段学习内容,在“博物院奇妙之旅”跨学科主题中,围绕真实问题驱动,设计了以下活动任务(整体框架见图1):

任务1:我的参观攻略。访谈博物馆讲解员,根据博物馆馆藏设计参观攻略。

任务2:我是智慧小游客。用镜头或者自己独特的方式记录印象深刻的文物;通过多种途径,如阅读书籍、上网浏览等方式查阅南京博物院相关的资料,讲述文物背后的故事。

任务3:我的文物图鉴。为印象最深的文物设计图鉴,并配上文字说明;举行一次“文物图鉴展览会”,学校公众号推送优秀的“文物图鉴”。

任务4:让文物“活”起来。用课本剧的形式,创编文物背后的历史故事。文创作品设计,结合生活所需,让文物与生活用品相结合。

李璐老师以设计参观攻略、文创作品,角色扮演南京博物院讲解员和创编课本剧为载体,巧妙融入语文及相关学科,从数学、美术、语文、信息技术、音乐等角度丰富“博物院奇妙之旅”的实践探究,让学习过程和学习成果的表达更加深刻、更加多元。学生的学习成果有:南京博物院参观游览攻略,微信新闻推送稿,课本剧表演,用软件制作的文物画书签,印有南京博物院Logo的手袋、挂件等。

2022年版课标三个学段的语文跨学科学习内容,都立足于语文学科,横向联结其他学科,联结学生的自身经验体验,联结日新月异的科技发展,在创造性解决真实问题的过程中,学思结合、知行合一,培养学生正确价值观和社会责任感,使其获得综合素养的提升。

三、素养导向下的语文跨学科学习整体设计

在学习主题引领下,语文跨学科学习围绕真实情境中的任务解决,形成一个完整微课程。2022年版课标在课程理念中指出:学习任务群的安排注重整体规划,根据学段特征,突出不同学段学生核心素养发展的需求,体现连贯性和适应性。语文跨学科学习的设计要着眼整体建构,落实从发现问题、分析问题,到解决问题的完整学程。我们可以从以下几方面进行设计:

1.确定内容领域,选择适宜的单元主題

单元主题从哪里来?我们要围绕课标规定的学习主题内容、学段要求,结合教材以及学生的实际需求,从学生的日常生活、文化活动和社会热点问题等方面选取适宜的内容,确定单元学习主题。

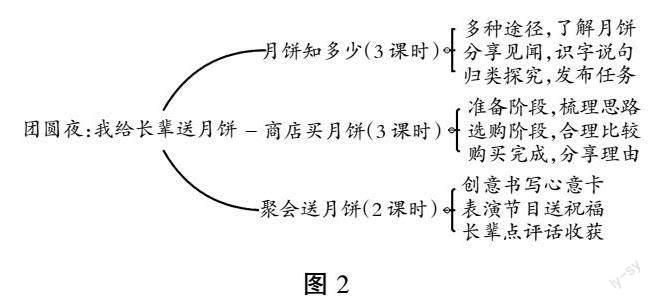

例如,第一学段安排了“参与学校、社区举办的节日和风俗活动,留意身边的传统节日、风俗习惯等文化现象,感受和学习生活中的中华优秀传统文化”这个学习内容,根据这一主题,新城小学南校区刘昀老师结合中秋佳节,开展以“我给长辈送月饼”为主题的语文跨学科学习,通过“月饼知多少”“商店买月饼”“聚会送月饼”三个学习活动,引导学生在了解月饼、挑选月饼、购买月饼,以及送长辈月饼的过程中,学习识字、说话、计算、设计,学习态度大方地与人沟通,表达自己在活动中的见闻和想法;同时,初步感受中华优秀传统文化,从小培养孝敬长辈的优良品德(见下页图2)。

第二学段有“创意设计校园活动”这个学习内容,结合每年五六月份,幼儿园会组织大班的小朋友参观小学校园,提前了解小学生活这个活动,陶行知学校李森老师设计了“我带弟弟妹妹游校园”跨学科学习。

通过以上案例,我们知道,无需走到很远的地方,资源就在我们身边,正如2022年版课标的提示:“教师应利用无时不有、无处不在的语文学习资源与实践机会”。来自学生真实生活的学习主题,更加能够让学生真切感受到学习的意义。

2.设计学习任务,确定单元学习目标

跨学科学习是以真实任务为载体,学习任务是贯穿整个单元学习的主线,设计单元学习任务时,要根据2022年版课标的学段要求,突出不同学段学生核心素养发展的需求,用单元任务去统筹单元内部目标、内容、情境、方法、资源与评价。

以李森老师设计的“我带弟弟妹妹游校园”这个跨学科学习为例,对四年级学生来说,“策划新生游园会”是具有挑战性的学习任务,因为教师创设的真实情境中有很多限制:

时长限制:只负责带游20分钟。

地点限制:起点为一(1)班教室;终点为校门口。

对象限制:即将步入小学校园的孩子,他们识字量少、爱玩、集中注意力时间短、爱问问题等。

目的限制:要让弟弟妹妹们因为你们的导游而喜欢上校园,爱上校园里的老师和同学。

“策划新生游园会”这个学习任务融合了课标第二学段语文跨学科学习学业质量标准、学段目标相关要求,以及教材四年级下册第五单元的习作“游______”的具体要求,结合学生的学习状态,我们设置了下列单元学习目标:

(1)通过调查、询问等方式选择典型景点,通过小组合作设计合理的游览路线。培养对象意识,发展梳理整合、分析和解决问题、沟通交流的能力。

(2)通过观察、询问、查找资料等方式,了解相关景点,获取、整合有价值的信息。根据交际情境和交流对象的特点,准备景点解说词,解说时做到表达得体、介绍清楚、突出特点。

(3)运用数学、美术、科学等相关知识和技能,创意设计“我带弟弟妹妹游校园”的活动流程、内容和方式,提高团队协作、实践创新能力。

以单元学习任务为载体,有单元学习目标作指引,确保了整个单元学习活动流程的清晰,活动有的放矢,不偏离目标。

3.分解单元目标及任务,设计评价工具

单元大任务以核心素养为纲,指向解决较复杂的问题,整个任务开放,没有固定答案,也不能照搬现成的知识;联结道德与法治、美术、数学等多学科知识,联结课堂内外,综合运用阅读、调查、现场介绍、策划等多种学习方式,需要多个课时才能完成,要根据任务的逻辑,细化学习过程。

仍以“我带弟弟妹妹游校园”为例,教师把单元大任务分解、细化为四个连贯的、不断进阶的学习活动(见表1):

(1)调查、筛选,设计最佳游园路线;

(2)阅读四年级下册第五单元课文,学习抓住特点按一定顺序介绍景点的写作方式;

(3)小组合作,分享景点介绍,完善本组方案;

(4)分组实践,带领幼儿园小朋友游园。

四个学习活动犹如一级级阶梯,推动学生一步步掌握完成任务的必要条件,最终使新生游园会顺利举行。正式活动那一天,学生介绍科学教室时,每一种仪器的特点和功能都能娓娓道来;介绍体育馆时,学生富有创意地表演学校特色武术操;介绍陶行知塑像时,他们自然讲起陶行知先生的育人故事;介绍学校桃园时,对桃园的面积、桃树的数量、桃子的大小和味道都如数家珍……

跨学科学习指向真实任务的解决,“任务完成得怎么样”,需要评价跟进,监测任务完成的质量,我们把“目标—活动—评价”作为一个整体来设计,紧扣学习任务设计评价,每一个学习任务都同步设计评价,提供了评价要点、评价量表。

在“我带弟弟妹妹游校园”单元设计中,李森老师把“目标—活动—评价”作为一个整体来设计,如表1所列。

本案例中,评价量表是教师和学生共同制订的。在共同制订评价量表过程中,学生更加明晰“学到什么程度”, 成功的标准是什么;并根据标准可以随时调整自己的学习行为,向着目标努力。教师根据学生完成任务的达成度,因材施教,进行个性化指导。

活动结束,通过评价量表进行互评、自评,选出最佳路线、最佳分工、最佳讲解等,引导学生对完成任务过程中的方法、认识、理解、行为等进行反思,并在反思交流中形成再认识。

语文跨学科学习构建了更开放、更多元的生活场域,让学生的核心素养获得整体提升。从语文学科本位来说,它引导学生在真实情境中学语文、用语文,提高语言文字运用能力;从教与学的视角看,它由原先从文本出发,从教师出发,转变为从学生出发,从任务出发,学生在做中学、创中学,提升了创新能力和审美品质。

(作者单位:江苏南京市建邺区教师发展中心)

责任编辑 郭艳红