北平“共党特务机关案”始末

2023-06-13穆玉敏

穆玉敏

党的机关被破坏,二十多名地下党人遭逮捕

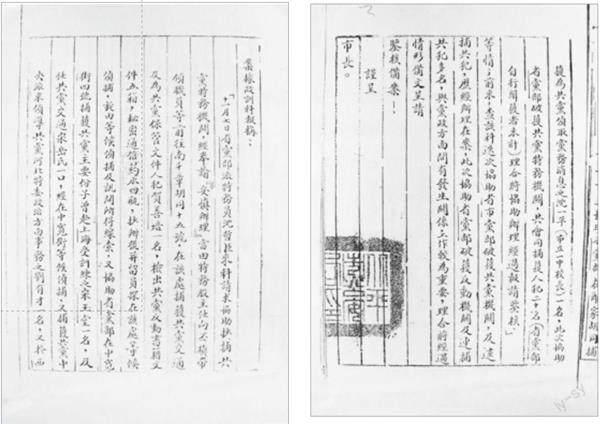

1934年11月,在敌伪统治北平时期,北平市国民党当局的公安局破获了所谓“共党特务机关案”,破案报告现存于北京档案馆。报告共四页,骑缝和文末均盖有硕大的北平市公安局局长余晋龢的印。报告不足千字,密密麻麻罗列有20名“共党主要分子”“交通”“保管文件人犯”“要犯”“侦取政治、军事、党务消息”“嫌疑犯”等,包括:贺善培、宋玉堂、宋岳氏、刘有才、毛振翮、庞殿林、陈东阜、冀丕扬、姜尹孚、陈兴五、冀文广、高钦、朱啸谷、赵越超、王慎明、杨景起、方子鹤、阮慕韩、李光伟、沈一平。需要说明的是,杨青林和张友渔也在名单上,但杨青林是在这份破案报告上报后才被捕到案的,张友渔则因组织保护幸免被抓。

上述人员被抓捕时间集中在1934年11月7日至21日之间,半个月内一举抓获众多“共党分子”,并捣毁“共党机关”,可见案情之重大。然而,除了这份报告,并未找到相应的案件案卷。北京市、河北省中共党史研究部门出版的相关史料和书籍等,对这宗案件也缺乏记载。

国民党三股势力办理的通天要案

仔细研究这份抓捕名单,开端即“十一月七日省党部派特务员沈哲臣来科请求协助抄、捕共党特务机关”。

“省党部”即国民政府河北省党部。这位沈哲臣不是一般的特务员,而是国民党特务组织中央组织部调查科的资深高级骨干,是调查科头目徐恩曾“基本队伍”里的要角之一。国民党中央组织部调查科是“中统”的前身,成立于1928年,次年,徐恩曾就把沈哲臣派到河北省,执掌河北省国民党的特务工作。

沈哲臣“来科请求协助抄、捕共党特务机关”中的“科”,指的是北平市公安局政训科。国民党在华北的特务组织网罗森严,市、县级普遍下设基层机构,比如设在北平市公安局内的政训科,警员全部是特务分子,既受中央调查科垂直领导,又听命于公安局长余晋龢。这也是沈哲臣亲自到北平市公安局政训科请求协助的原因之一。当年北平市属于院辖市(相当于今直辖市),与河北省政府是平级机构,沈哲臣要到北平市地面上办案抓人,理应先联络当地治安机构。

北平市公安局自然也是不敢怠慢,立即指派政训科特务股主任向丕桢,协助沈哲臣行动。向丕桢带领手下闯进南千章胡同15号,当场抓获了“人犯贺善培”,并搜查出“共党反动书籍文件五箱,秘密通信药水四瓶”。

参加抓捕的不仅有余晋龢手下的北平警察、沈哲臣掌管的河北省党部特务,还有蒋孝先的国民党中央宪兵,上述中共地下党员有的是被分头抓捕的,有的是被三方合力抓捕的。被抓捕后,这些人既没有被就近关押在市公安局看守所,更没被押往东北军宪兵司令部看守所,而是大多被秘密送进国民党中央宪兵第三团看守所,小部分关押在河北省党部看守所,由三方会同审讯后,案情重的,押解南京宪兵总部重判,案情不重的,则交由河北省党部和北平公安局处置。

当时的北平存在两支宪兵队伍,一个是张学良的东北军宪兵,另一个是蒋孝先的中央宪兵第三团。1933年,主政北平的张学良被迫下野后,蒋介石为加强和巩固在北平的统治力量,派何应钦坐镇北平,同时又以维护治安为名,派他的堂侄孙蒋孝先率中央宪兵第三团驻扎北平。宪兵三团仗着蒋孝先的显赫身份,凌驾于北平市公安局之上,更把张学良的东北军宪兵冷落一旁,在北平掀起了一股镇压共产党的狂潮。蒋孝先的所作所为不仅引起北平民众的愤恨,令东北军切齿,在两年后的西安事变中,落在东北军手上的蒋孝先被当即处决,与他得罪东北军不无关系。

这起案件中起获的那五箱机密文件和进步书籍至为重要,从机密文件中竟然检出国民党“剿匪”总司令部鄂豫皖总部的绝密文件,内容包括“剿匪”计划、各部队兵力、驻地、往来文件、调查图表等,令蒋介石大为光火。

“共党特务机关案”档案

蒋孝先彻查后,确定这份绝密文件是从张学良的机要秘书潘文郁(别名潘冬舟、潘东周等)手上流出的。潘文郁是这份抓捕名单之外的人,却是这宗要案的头等人犯,被蒋介石看作这个案件的最大收获。

关于这段史实,本人曾撰文《北方赤色之剑—鲜为人知的北京特科》《张学良身边的红色谍工潘文郁》发表在《档案春秋》杂志上,潘文郁的后人据此在台湾“国史馆”查到了有关的档案目录:1934年11月17日《蒋孝先电蒋中正据逮捕共党供称潘冬舟现任剿匪总部秘书本年间曾窃取剿匪计划转送“北方特科”》;1934年11月23《蒋中正电张学良详查潘冬舟通共党在汉口设商店为机关案》;1935年1月20日《谷正伦等电蒋中正查潘冬舟黎天才李鸿鸣共嫌案拟请交由高级部会办理较为妥适等文电日报表》。

潘文郁的后人虽然没能在台湾“国史馆”见到档案原件,但从档案目录上已经看出大致:被捣毁的“共党特务机关”名为“北方特科”;这是一起通天要案,蒋介石亲自督办;案件主办方是中央宪兵,蒋孝先是驻北平中央宪兵第三团团长,案件的主办者谷正伦是蒋介石亲自任命的中央宪兵总司令,而河北省党部和北平市公安局是办案协助方。

如此高的办案规格,在地方省市查不到详细的办案资料,也就不难理解了。

被捕人员的命运

1934年11月7日,北平市公安局政训科特务股主任向丕桢,带着他的警员闯进北平西城南千章胡同15號院,院子的主人贺善培当即被捕。贺善培当年是北平中国大学的学生,当时他一人在家。向丕桢命人把贺善培控住,在各个房间大肆搜查。

向丕桢把贺善培推到一堆箱子面前,箱子都被打开,里面的文件、书籍和密写药水等散落周围。贺善培说箱子是他人寄放在这里的,箱内物品他概不知悉,更不认识密写药水。

被押到宪兵三团几经审讯后,贺善培一直咬定先前口供。蒋孝先急于抓到主犯,见年纪轻轻的贺善培没什么利用价值,于是移交让沈哲臣所在的河北省党部处置。经验丰富的沈哲臣也看出贺善培这个学生娃充其量是个共产党外围,又转手丢给北平市公安局从轻发落。贺善培被关押一个月后释放。

贺善培是“北方特科”成员,他的家即是“北方特科”机关所在地。机关被破,说明敌人已经掌握了“北方特科”的情况,被捕的也绝不会是他一个人。

破获“北方特科”机关,沈哲臣的河北省党部和蒋孝先的宪兵三团提前做了充足准备,也正因此,这起案件被抓捕的实际人数远多于抓捕名单上人名数量。贺善培是第一个被捕的。当天,还有宋玉堂及其妻子宋岳氏、刘有才、毛振翮、庞殿林、陈东阜分别被抓。

宋玉堂应该是他被捕后用的假名字,已知他在“北方特科”内使用的名字是宋兰坡,他妻子被捕后对敌人自称“宋岳氏”,实际上她名叫姚文秀,是“北方特科”的交通员。陈东阜是贺善培同学,也是他的关系人。

贺善培被从家押走后,向丕桢就地布下陷阱。第二天就抓获了冀丕扬,冀丕扬是“北方特科”资格比较老的成员之一,当时的公开身份是私立北平协化女中教员。几天后,冀丕扬的侄子冀文广也被捕。

张友渔侥幸躲过一劫,但与他有关的几个人先后被捕。张友渔不仅在蒋孝先眼里是共产党,在张学良的东北军宪兵司令部那里也早就“挂号”了,这个《世界日报》的主笔,北平大学法商学院,民国大学、中法大学、中国大学的年轻教师是

“共党分子”,利用笔杆子和讲台宣讲左翼文化,并在北平上层文化人士中搞统战。蒋孝先派宪兵、特务、警察几十个人,夜里包围了张友渔的家,没承想却扑了个空,张友渔当天下午就离开了北平。特务在他家张网捕鱼,抓住了张友渔的人力车夫赵越超,接着又把姜尹孚、高钦、朱啸谷、王慎明、阮慕韩抓捕。

姜尹孚是《世界日报》的社论编辑、张友渔的同事。蒋孝先认为,《世界日报》之所以倾向进步,广受青年学生的欢迎,正是因为有张友渔、姜尹孚这样的共党人员从中蛊惑煽动。

朱啸谷,曾用名朱士杰,北大学生,他受进步思潮影响,参加进步爱国青年组织。课余时间到报社帮助翻译英文电讯稿,结识了张友渔。他去张友渔家时,被特务盯上并抓捕。

王慎明和阮慕韩被抓,是因为他们与张友渔一样,都是中共地下组织—左翼教授联盟成员,以及北平左翼文化运动的核心人物。王慎明,又名王思华,被捕时为中法大学经济学教授。被释放后仍在北平参加革命活动,抗战爆发,北平沦陷后奔赴延安。新中国成立后长期从事国家统计工作。

阮慕韩,被捕时与王慎明同为中法大学教授。他在九一八事变后从留学的日本毅然回国,走上革命道路,听从中共党组织的安排,利用教授身份从事统战工作,被称为“红色教授”。解放后任呼和浩特市市长,1964年积劳成疾病逝于任上。

沈一平,又名沈国光,被捕时是北平市立一中校长。北平市立一中是现在北京市第一中学的前身,再往前是清末宗室觉罗八旗中学堂。市立一中历史悠久,红色革命土壤也深厚。身为校长的沈一平就是中共党员,校内的地下党团员、进步师生颇多,他被捕也就不奇怪了。沈一平被押南京后的命运不详。

李光伟与沈一平既是同事,又是同志,沈一平是市立一中校长,李光伟是教务主任,他的秘密身份是“北方特科”第五任负责人,加上他在北大读书时,就曾担任北大地下党支部书记,因而被蒋孝先称为“共党特务委员书记”。大搜捕开始时,李光伟恰好离开北平,去天津向中共河北省委汇报工作,这期间,他被在天津蹲守抓捕杨青林的特务跟踪并抓捕。

杨青林落入特务之手,被蒋孝先定为“共党负军事方面要犯”。正是杨青林去武汉从潘文郁手上取走那份“剿总”绝密文件,带回“北方特科”机关,不幸落入蒋孝先手上,成为潘文郁“共谍”身份的证据。潘文郁1935年夏被杀于张学良的武汉行营,杨青林同年被杀害于南京雨花台。

李光伟在南京被判刑7年。出狱后,他回原籍湖北省长阳土家族自治县,投身家乡教育,直至新中国成立。

这份抓捕名单还显示,除上述被捕者外,另有“省党部自行缉获者”,其中就有上海中央局派往北平指导工作的鲁自诚(号锡三,又名鲁克明,当时化名老张),他被捕的地点是宋兰坡家。鲁自诚于1924年由李立三介绍加入中国共产党,革命经验丰富,在天津从事工人运动时被捕,在被押赴刑场途中,恰逢冯玉祥的国民军第三军攻入天津,鲁自诚在混乱中脱险后,先后在北大、北师大、中大等大学以教授的公开身份开展学运工作,后任上海总工会组委、党团书记等职。他到北平检查工作,就住在宋兰坡家。他外出与人接头时,宋兰坡夫妻被捕,他回来就被守候的省党部特务抓住。鲁自诚虽然不在这份抓捕名单上,却因为是上海派来的“大人物”,之后与名单上的杨青林、李光伟、沈一平被解往南京宪兵司令部,被判刑后关进苏州反省院,后被组织营救出狱。

其他被捕的人,有的查无实据,有的因情节轻微,有的抓错了,都相继获释,贺善培和陈东阜是写下具结悔过书一个月后获释的;宋兰坡夫妇因没有确凿证据,几个月后获释;冀丕扬是1935年5月保释出狱的;冀文广属于错抓,很快被释放了;朱啸谷是被蒋孝先当作张友渔的同犯抓捕的,后因无证据被释放;阮慕韩被捕后未供认自己是共产党员,特务在他住处也未搜出任何凭证。阮慕韩有一定社会地位,蒋孝先担心长期关押引发社会舆论,加之北平地下党组织积极营救,一个月后,经中共地下党员李新农(李受天)保释,阮慕韩得以出狱,不久便恢复了党籍。

抓捕名单上的陈兴五、高钦、赵越超、杨景起、方子鹤的情况,或因资料缺乏,或因被捕时使用化名等,捕后情况不详。

“北方特科”的创立与工作成果

“北方特科”这个名称出现在民国档案中,也出现在当今研究者的著作里,比如王晓荣的《国共两党与察哈尔抗日》。除了这个名称,在“北方特科”当事者中也有称“北方特委”的,有称“华北特委”的,有称“北平特科”的,有称“北平市委特委”的,有称“国家保卫局北方局”的,有称“华北政治保卫局”的,名称虽不尽相同,指的都是1931年秋至1934年冬秘密活动在平津地区的同一组织和同一批人。

1931年,不论是对年輕的中国共产党,还是对沧桑的中华民族来说,都是艰难困苦的。这年春,掌握中共中央最高机密的顾顺章叛变投敌,这年夏,中央政治局主席向忠发被捕叛变。这两人的叛变给中共中央机关的安全造成极大威胁,中共中央机关被迫撤离上海,中央特科也开始从上海陆续疏散各地。周恩来安排中央特科情报科科长陈赓转移天津,并叮嘱陈赓:到天津后,谋求建立特科性质的机构。关于这一点,穆欣在《陈赓同志在上海》一书中也提到:“陈赓同志离开上海以前,党向他们指示去天津的任务:(1)营救被捕的同志,了解他们被关在什么地方,有何办法可以援救;(2)研究在天津能不能建立特科性质的工作,以保卫党组织的安全;(3)清查叛徒的情况,了解哪些叛徒对党威胁严重,必须加以镇压。”

根据吴成方回忆,1931年夏,他在中央特科情报关系胡鄂公的引荐下,在天津见到陈赓,并商讨建“北方特科”事宜。吴成方当年是中共河北省委军事特派员,当时刚从石友三部搞兵运回到北平。吴成方回忆:陈赓给我交代的任务归纳起来大致四个方面:一是搞特殊的军事活动(建北方红军);二是搞特殊的政治活动(联络各党派,孤立蒋介石);三是建立反特组织;四是搜集敌特情报。根据王晓荣的《国共两党与察哈尔抗日》一书记载:陈赓同时指出,“北方特科”的成立,因经费缺乏,中央不能派人来;根据保密原则,机构成立后也不能通知地方党组织,不能从地方党组织调人;工作干部需要入党时,吴成方可以自己批,不用中央或地方组织批。当时,王明已经取得中央领导权,“左”倾冒险主义和关门主义的主观蛮干,使党在组织上工作上都遭受严重损失。平津地区的中共党组织反复被破坏,干部损失极其严重,吴成方领受了这么艰巨的任务,却到了几乎无人可用的地步。

1931年8月,吴成方把“北方特科”建在了北平,因为他在北平有革命工作基础,积极发展“为我所用”的人参加特科,机关就设在贺善培的家—南千章胡同15号。

“北方特科”刚建立,就发生了九一八事变,北平的抗日救亡运动日益高涨,全国各地的抗日呼声也此起彼伏。得知冯玉祥正在寻找反蒋抗日力量后,吴成方安排萧明与冯玉祥建立了联络。吴成方与萧明都曾在中共北平市委任职,吴成方在1928年担任中共北平市委主要负责人,萧明则于1929年6月任中共北平市委书记,两人彼此了解并信任。

萧明与冯玉祥之间也是有一些了解与信任的。萧明1919年至1921年与蔡和森等赴法国勤工俭学,1922年回国后,在邓中夏、陈为人介绍下加入中国共产党,1924年受中共北方区委派遣到苏联学习。

吴成方

1926年5月,冯玉祥受邀去苏联考察访问时,萧明被指派担任冯玉祥的翻译,这是萧明第一次与冯玉祥接触。冯玉祥访苏期间,苏共还特别安排冯玉祥到萧明所在的中山大学,与在校的中共党员座谈,冯玉祥对萧明有了了解。8月,获得苏共武器装备支援的冯玉祥回国,9月在绥远五原誓师。同年年底,结束学业的萧明奉命同刘伯坚、邓小平等回国,到绥远五原被冯玉祥请进军中开展政治工作,任总政治部副主任。然而,1927年秋,冯玉祥跟随蒋介石“清共”,萧明等军中的共产党人又被冯玉祥逐出。

在“逐共”后的中原大战中,冯玉祥被打败,不得不与各反蒋派联系,主张反蒋抗日。他派驻北平负责联络各反蒋派的代表赵彦卿,与“北方特科”负责人吴成方结识。此时萧明也从陕西回到北平,加入吴成方的“北方特科”。两人认为,冯玉祥虽连连失意,但在北方还有不小的影响,特别是军事影响,他的部将宋哲元、韩复榘等在北方仍然握有实力,拥有地盘,与其接触,是双方的共同需要。

1931年11月,萧明受吴成方委派,到山西汾阳峪道河与冯玉祥接洽。据萧明回忆:我“找冯玉祥说明当时形势,说明了对他的利害关系,表示我们在华北有办法,并帮助他,鼓励他到张家口。这些都是我亲自到汾阳与冯玉祥谈的。他谈得很亲切,还引我入密室,故意表示亲近”。冯玉祥还“介绍包刚、方振武与我发生关系,由冯玉祥处得到一些关于阎锡山之情报,并了解一些西北军之干部,并找到冯玉祥之子冯鸿国,经过他的关系接洽冯玉祥之下层,进一步深入士兵工作。”

1933年5月26日,察哈尔民众抗日同盟军在张家口宣告成立,冯玉祥任总司令,方振武任前敌总司令,吉鸿昌任前敌总指挥。在全国人民的声援下,抗日同盟军士气很高,作战英勇,在方振武、吉鸿昌等指挥下,一度收复多伦、沽源,获得全国的赞扬。

虽然抗日同盟军在蒋介石反动势力和日本侵略军的双重压迫下,加上同盟军内部一些问题,很快失败了,但是“北方特科”帮助冯玉祥组建同盟军的合作是成功的。“北方特科”分批派到冯玉祥部和张家口工作的干部,很多都是冯玉祥熟悉和信任的人,比如张慕陶、张存实、宣侠父等,都曾在冯玉祥的国民军中做过政治工作,双方共同拟定的政治纲领,成为同盟军的指导方针,在冯玉祥的总部和主力部队中,一些共产党员担任要职,发挥重要作用。

除了搞军事斗争,“北方特科”的情报工作开展得也卓有成效,情报触角深且广,平津地区各军事机构和政府部门、东北军、西北军、宋哲元处等,都有其情报关系。

吴成方在晚年回忆说,北平特科成員基本上是一些复杂人员,有的甚至是被开除出中共党组织和自首脱党后可以继续使用的人。这些人中一部分被开除和脱党,是因为“左”倾路线造成的。吴成方没有把一些脱党分子简单地看作叛徒。他自己也有过被捕入狱的经历,深知死心塌地的叛徒对党的危害,也懂得一部分入狱后脱党的人,还是心向党的,在民族危亡,敌我惨烈斗争的特殊时期,还是可以为党所用的。这些人大多有为党工作的经验,有一定资源,有较为广泛的社会关系,或者身在敌人机关,便于获取情报。当然,吴成方吸纳变节分子为“北方特科”工作,是有条件的,均是没有危害党组织和出卖同志的人。前面说到的潘文郁就是一例。

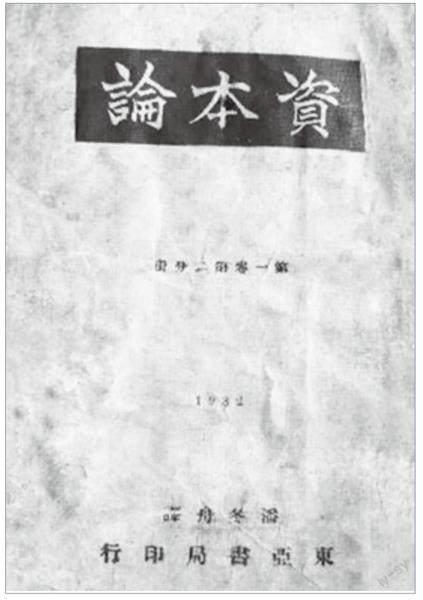

潘文郁是中共早期理论家,在中共领导下的进步刊物《新思潮》杂志刊发介绍马克思主义和苏联社会状况,以及中国政治、经济、社会文化思想等方面的评论文章,成为“新思潮”派的重要成员。“新思潮”派在1930年的“中国社会性质”论战中,发挥了重要作用,有力地批判了否认近代中国是半殖民地半封建社会的各种错误认识,成为中国社会性质问题论战中马克思主义阵营的代表。从在《新思潮》“中国经济研究专号”上的《中国经济的性质》一文可以看出,潘文郁在当时是一位难得的马克思主义经济学人才。

在中共中央机关,潘文郁是中央宣传部秘书、中央机关报《红旗》总编辑,被公认是李立三的左膀右臂、向忠发的得力助手。中共六届四中全会后,王明一派执掌大权,潘文郁从上海中央机关被派到北平,担任中共顺直省委宣传部长,在一次秘密接头时被捕。特务知道潘文郁是红色秀才,搬来“华北之最反动的共产党叛徒”黎天才(原名李勃海,投敌后更名)对其劝降。黎天才是在李大钊被捕后,接任中共北京市委书记职务的,被国民党当局看作李大钊之后中国共产党在北京的“大角”,后被捕叛变。

潘文郁自首获释后,潜心翻译马克思的《资本论》。黎天才带了自己的《帝国主义炮火下之中国国防问题》手稿,上门请潘文郁修改。相同的遭遇让两人不免惺惺相惜,黎天才力邀潘文郁与自己共事。潘文郁进入宪兵司令部,负责领导华北地区的“破共组织”。“破共组织”就是侦破共产党的机构。

萧明

吴成方得知这一信息后,找到潘文郁,希望他利用黎天才在东北军中的关系开展情报工作。潘文郁表示愿意“将功赎罪”,继续为党工作。按照吴成方的要求,潘文郁把杨青林安插到自己身边。这之后,“北方特科”能及时得到“破共组织”的情报。比如,保定地委书记被秘密逮捕叛变后,特务要他通知保定地委全体干部开会,届时实施抓捕。杨青林得知这一情报后立即报告给吴成方,吴成方启用只在危急关头才使用的交通员,火速把情报传送给中共河北省委,避免了一场大破坏事件的发生。被捕党员在法庭上的表现,“北方特科”也通过潘文郁和杨青林及时了解。在潘文郁调离北平前,北平地下党没遭受重大损失。

1934年3月,张学良在武汉上任豫鄂皖三省“剿总”副总司令,黎天才安排潘文郁担任“剿总”的机要秘书,同时给张学良当伴读,讲授马列理论。因此,潘文郁的使命就多了一个—促使张学良的思想向“左”转,推动其抗日。应该说,这为后来张学良的“联共”思想作了铺垫。

潘冬舟(文郁)翻译的《资本论》

“剿总”的情报很多很重要,杨青林不定期从北平去武汉,把潘文郁抄录的情报源源不断带回,直至“北方特科”机关被破,潘文郁暴露。导致潘文郁暴露的直接原因,就是破获所谓“共党特务机关案”,蒋孝先在“北方特科”机关发现了豫鄂皖三省“剿总”的机密情报,这些文件都是潘文郁负责保管的。蒋介石对此恼怒不已,他早就对张学良重用前共产党人感到不安,指令张学良即刻处死潘文郁。张学良煞费苦心想保住潘文郁,在蒋介石面前求情说好话。担心潘文郁被南京的特务偷偷抓走,张学良让潘文郁住在黎天才家里,后又接到自己官邸,一住就是半年。

其实,潘文郁是有机会逃走的。他察觉到自己暴露后,向黎天才请假回家。到家后,他让妻子和弟弟立即离开武汉。“剿总”的情报大多是他交给妻子和弟弟抄录的,他暴露后必然会殃及他们。妻子和弟弟劝他一起逃走,他决定还是回去。张学良和黎天才都对他很信任,事发后对他无怨言。再有,他在“剿总”的位置千金难换,还想尽可能保住。

此时,张学良对蒋介石的认识已经有了变化,他明白蒋介石是要彻底除掉自己身边的前共产党人,以便更好地控制自己。張学良曾对黎天才说:“你看蒋先生不讲理吧?我在未出国之前,经常批评我尽用些老官僚,我现在用青年人了,又说他是共产党。老官僚不能用,青年人不敢用,那么叫我用什么人?他骂人家不拥护他,我总算是拥护他的人了,他这样干,我还怎么拥护他?”可见张学良对蒋介石干涉自己任用干部很是不满。

关于潘文郁的去留,张学良与蒋介石进行长时间的抗争,最终被逼无奈,只得忍痛放弃了。在被处决前,潘文郁已经得到张学良的口信,不把他交给南京,而是就地秘密执行。这也是潘文郁的心愿。他整理好衣衫,迈着从容的步子走出房间。从自首脱党到重拾信仰并为此献身,年仅29岁的潘文郁一生起伏跌宕。

“北方特科”从建立到被摧毁,存续了三年。这三年的生存环境异常严酷,远离中共中央领导,联络困难,特务猖獗,北方地下党组织薄弱,频繁遭受倾覆式破坏。大浪淘沙,他们中的很多人,坚贞不屈,用生命谱写了对党的忠诚;也有一部分人被捕后没有经受住考验,自首脱党甚至叛变投敌。历史证明,越是特殊战线,越要有坚定的理想信念作为支撑,越要有铁的纪律作为约束。

(责任编辑 黄艳)