瞿秋白与北京几事

2023-06-13张红

张红

苦心寻找光明路

瞿秋白的生前和身后,与北京有着不解之缘。

1917年的春天,18岁的瞿秋白来到北京。初到京城的他,随堂兄瞿纯白一家租住在宣武门外羊肉胡同。瞿秋白文化功底扎實,准备报考北京大学,研究中国文学,将来做个教员。北大学费昂贵,他家道中落,无力负担。堂兄纯白只是北洋政府外交部的一名普通职员,收入不高,也无法供他上北大。他只能去北大旁听。9月,外交部在东总布胡同(位于今东城区建国门街道)开办俄文专修馆,面向社会招生,培养俄语人才。读俄专免收学费和饭费,毕业后工作还不用愁,在堂兄的鼓励指导下,瞿秋白顺利考入俄专。

瞿秋白非常珍惜难得的学习机会,在俄专读书特别刻苦,经常学到深夜两三点钟才睡觉。苦读三年,他不仅能说一口流利的俄语,而且英文、法文也有相当基础。他的身体本就瘦弱,还患上了肺病。然而,比肉体更痛苦的是精神,几年后他追忆:这三年“是我最苦寂的生涯……北京城里新官僚‘民国的生活使我受一重大的痛苦刺激。厌世观的哲学思想随着我这三年研究哲学的程度而增高。”

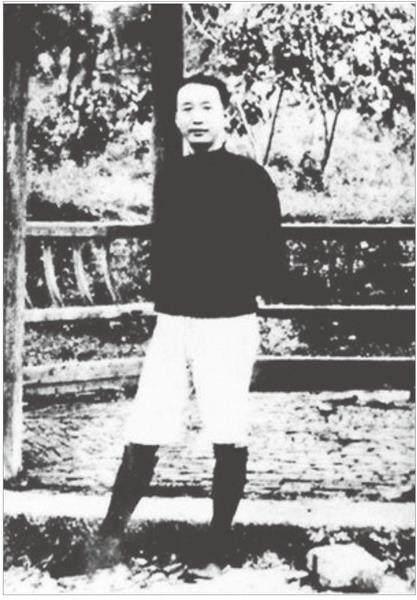

1935年6月18日,瞿秋白在福建长汀就义前留影

1919年5月4日,北京学生3000多人在天安门前集会,高呼“外争主权、内除国贼”“取消二十一条”“还我青岛”等口号,抗议帝国主义分赃世界的巴黎和会。当天,瞿秋白带领俄专同学,参加了游行示威和火烧赵家楼、痛打章宗祥的斗争。由于过度疲劳,他肺病发作,口吐鲜血,但他奋不顾身,将安危置之度外。第二天,他积极响应全市专科以上学校总罢课的号召,作为俄专学生会负责人,领导同学们罢课。6日,他又作为俄专学生总代表,出席北京学生联合会成立大会,担任学联评议部的评议员。6月3日,他率领俄专学生上街演讲。8月,又在天安门前参加请愿,要求惩办屠杀民众的山东军阀马良。因日夜坚持战斗,瞿秋白身体更加虚弱,大口吐血,病了数月。他将这场斗争视为“平生痛快事”,由于精神上得到了解放,他并不在意自己的健康。

经过五四运动的洗礼,瞿秋白进一步看清了中国社会问题的深重。1920年3月,北大学生邓中夏、高君宇等人在图书馆主任李大钊的指导下,成立马克思学说研究会,为建立中国共产党早期北京组织作了思想上和干部上的准备。不久,瞿秋白加入,热情投身研究会的活动。同时,他开始了一生中具有重要意义的文学活动—用白话创作新诗和散文,译介俄罗斯作家果戈理、托尔斯泰等人的作品,从中寻找中国如何摆脱剥削和压迫的答案。

通过与李大钊、张太雷等人密切接触,瞿秋白对马克思主义有了初步了解,世界观逐渐发生变化。1920年秋,具有进步思想倾向的北京《晨报》和上海《时事新报》,准备招聘三名记者到俄国采访,条件是精通俄文和国文,能吃苦。得此消息,瞿秋白兴奋不已,跃跃欲试,堂兄瞿纯白坚决反对,但十月革命的故乡,如同磁石一般,强烈地吸引着瞿秋白。他下决心去应聘,认为如果错过机会,将会后悔一辈子。为着“略尽一分引导中国社会新生路的责任”,“为大家辟一条光明的路”,1920年10月,瞿秋白乘火车离开北京,以北京《晨报》和上海《时事新报》特约通讯员的名义,前往社会主义国家苏俄。

翻译传唱国际歌

赴俄国途中,瞿秋白滞留哈尔滨,在参加哈尔滨工党联合会庆祝十月革命爆发三周年活动之时,第一次听到《国际歌》。

1923年1月13日,瞿秋白旅俄归来,回到北京,依然住在堂兄瞿纯白家中(已搬到俄专附近的大羊宜宾胡同,位于今东城区建国门街道)。归国伊始,1月15日下午,他就出席了北京马克思学说研究会在高师大礼堂举办的纪念德国共产主义者李卜克内西与卢森堡殉难四周年大会。第一项议程,就是瞿秋白唱《国际歌》,北京《晨报》进行了报道。会上他所唱的《国际歌》是俄文版还是中文版的,不能确定。

当时,《国际歌》在中国已有三种中文译本,包括瞿秋白的俄专同窗耿济之及好友郑振铎共同翻译的一版,但三种译本都是无乐谱的译诗,无法传唱。为了精确传达《国际歌》的神韵,使之成为中国劳苦大众的战歌,瞿秋白决定从法文版的《国际歌》词曲入手,按照曲谱把它译配成中文词曲。堂哥家有一架风琴,瞿秋白一边弹奏风琴,一边反复吟唱译词,不断斟酌修改,直到顺口易唱为止。他还教纯白家的孩子们小心吟唱,以免被警察听到。

法文internationale这个词有多个音节,之前译成中文只有两个音节(“国际”),不易唱好。瞿秋白再三琢磨,采用音译“英德纳雄纳尔”(现译为“英特纳雄耐尔”)。瞿秋白在译文附语道:“但愿内行的新音乐家,矫正译者的误点,—令

中国受压迫的劳动平民,也能和世界的无产阶级得以‘同声相应。再则法文原稿,本有六节,然各国通行歌唱的只有三节,中国译文亦暂限于此。”今天我们选用的《国际歌》中文译词,虽然经过多次修改,与瞿秋白当年的译文有较大不同,但对“国际”一词的翻译,仍然保留了瞿秋白的音译手法。

瞿秋白在北京翻译的《国际歌》,就像插上了翅膀,逐渐向全中国传唱开来。瞿秋白不但亲自译介、传唱了《国际歌》,而且力行《国际歌》所倡导的革命精神。在人生的终点,他用鲜血和生命唱出了《国际歌》的最强音。

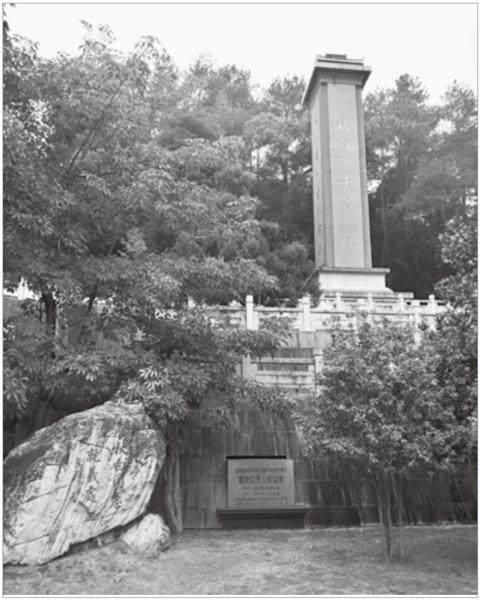

位于福建长汀的瞿秋白同志就义处

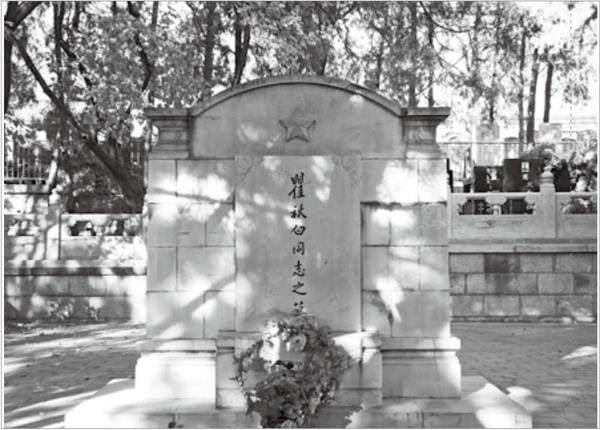

位于北京八宝山革命公墓的瞿秋白同志之墓

忠骨迁葬八宝山

1935年6月,瞿秋白在福建长汀遇害后,国民党三十六师士兵把他的遗骸秘密埋葬。在国民党白色恐怖和日寇侵华期间,没有人过问瞿秋白的身后事。到新中国成立时,14年过去了,时移景异,瞿秋白究竟被葬在了哪里?

新中国成立后,1951年6月,遵照党中央的指示,福建省人民政府主席张鼎丞责成长汀县人民政府,迅速组织力量寻查瞿秋白烈士遗骸。长汀县长游荣长立即召开会议,组织成立了调查瞿秋白烈士遗骸的领导小组,从人事、民政、教育等部门抽调专人组成调查组。调查组成员在瞿秋白就义地周边的西外街、罗汉街、黄田背、西山下等村,走村串户做调查,找到当年为瞿秋白拍照的赖韶九、目击就义过程的罗仁发、收尸抬棺的张永福、盘龙岗(埋葬地)山主程椿生等人,基本确定了瞿秋白的墓地。

1951年7月的一天,在游荣长的亲自主持下,启坟开棺查验。因棺材腐烂,遗骨的脊背全部腐蚀于土中,肋骨胸骨碎成细骨,但头骨完整,还发现了五个白纽扣。经在场医生检查,认为此人身材不矮,年纪不会超过40岁,与瞿秋白就义时身长、年纪及弹中胸部等情形大致相符。五个白纽扣寄给在北京的瞿秋白遗孀杨之华,得到确认,“此纽扣是秋白从上海进入中央苏区时穿的衣服上的扣子。”慎重起见,同年年底,龙岩地委再次派出五人小组前往长汀核对,最终确认所发掘的就是瞿秋白烈士遗骨。

按照党中央的指示,1954年夏,福建省政府派人将瞿秋白烈士遗骨从长汀专程运到北京。临行前,长汀县万人公祭,哀送英灵。烈士遗骨到京后,北京协和医院对遗骨进行整理。江西景德镇特地烧制瓷盒,用以装殓遗骨。

1955年6月18日,是瞿秋白殉难20周年纪念日。这天上午,八宝山革命公墓举行隆重的安葬仪式,周恩来、董必武、陆定一、周建人、叶圣陶、许广平、杨之华及瞿秋白生前好友百余人参加。中共中央宣传部部长陆定一代表党中央作了《关于瞿秋白同志生平的报告》。大家肃立,向老战友默哀致敬。

北京,是青年瞿秋白走上革命道路的出发地,也是他的安息地。历经一个甲子的命运沉浮,瞿秋白的生前和身后事,折射出中国共产党走过的艰辛道路,折射出20世纪中国社会的沧桑变迁。瞿秋白为古都北京增添了一抹鲜亮的红色。