融入劳动素养的小学语文阅读教学策略

2023-06-08胡娟

胡娟

教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《指导纲要》)指明了劳动教育的总体目标——全面培养学生劳动素养。《指导纲要》围绕此目标,提出了诸多教学建议,如在各学科教学中有机渗透劳动教育,帮助学生在劳动观念、劳动精神、劳动能力、劳动习惯层面获得发展。众所周知,语文是义务教育阶段的基础学科,具有极强的育人性。尤其语文教材的阅读板块中有丰富的劳动教育资源,如劳动榜样、劳动方法、劳动精神等。所以,语文教学承载着培养学生劳动素养的重任。在实施小学语文阅读教学时,教师要深入研读教材,挖掘文本中的劳动教育资源,并据此设计教学目标、组织教学活动、实施教学评价,借此将劳动素养融入阅读教学全过程,促使学生们在建构阅读认知的同时,顺其自然地发展劳动素养。

一、围绕素养,设计教学目标

教学目标是课堂教学的指引,便于教师知道“做什么”“怎样做”,以增强课堂教学的针对性。融劳动素养于阅读教学的目的之一是培养学生劳动素养,也正是阅读教学目标之一。在研读教材后,教师要以劳动素养为重点,精心设计教学目标,指明课堂教学方向,借此增强融入劳动素养的针对性和有效性。

在《搭石》這篇课文中,作者用质朴的语言描述了家乡人摆搭石、走搭石的场景,诉说着家乡人无私奉献的劳动精神。引导学生品味家乡人无私奉献的劳动精神,是本节课的教学目标之一。基于此,教师可以设计如此教学目标:第一,诵读文本,梳理文本的发展脉络;第二,体验情境,理解“什么是搭石?”“搭石对家乡人有怎样的作用?”第三,经历家乡人摆搭石、走搭石的场景,感受家乡人无私奉献的劳动精神。

二、依据文本,组织教学活动

教学活动既是融入劳动素养的方式,又是融入劳动素养的“成果”。体验教学活动的过程,正是学生建构劳动感知,发展劳动素养的过程。阅读文本是教师实施阅读教学的依据,在确定劳动教育资源和教学目标后,教师要把握课堂教学时机,以阅读文本为依据,有方法地组织多样教学活动,促使学生认知文本内容,顺其自然地发展劳动素养。以《真理诞生在一百个问号之后》为例,教师可如此组织教学活动:

(一)创设情境,调动兴趣

兴趣是学生走进阅读课堂的保障。建构主义学习理论指明了学习情境之于学习者学习兴趣的影响。同时,李吉林老师的情境教学实践表明,情境是调动学生学习兴趣的“法宝”。劳动教育资源具有生活性,面对熟悉的生活内容,学生会产生好奇心。所以,在实施阅读课堂教学时,教师可以让学生以熟悉的劳动教育资源为“工具”,创设生活情境,调动学生兴趣。

《真理诞生在一百个问号之后》中蕴含着创造性劳动这一维度的劳动素养,古今中外的科学家们为探索真理,不懈地进行创造性劳动。小学生们在体验生活之际,借助多种途径认识了不少科学家,了解了不少的科学发明。立足学生生活经验,教师直接用电子白板展现中外著名科学家发明、创造的小视频,如张衡发明的地动仪、毕昇发明的活字印刷术等。

一项项科学发明吸引了学生们的目光。教师把握时机,鼓励学生们联系自身实际情况,介绍其他科学家和科学发明。此时,大部分学生畅所欲言,如“富尔顿制成了蒸汽汽船”“贝尔发明了电话”等。教师及时赞赏学生们的良好表现,并就此提出问题:“大家知道这些科学家们是怎样进行科学发明的吗?他们为什么会取得成功呢?”在问题的驱使下,学生们产生了兴趣。于是,教师引出本节课内容,引导学生们探寻科学家们成功的秘密。

如此创设情境,不仅调动了学生们的学习兴趣,还使学生们初步地与创造性劳动成果互动,便于产生创造性劳动意识,为发展劳动素养奠定坚实基础。

(二)任务驱动,质疑问难

阅读文本的过程,是学生进行脑力劳动的过程。学生是阅读文本的主体,质疑问难是学生阅读主体性的具体表现。质疑问难是一项创造性劳动,便于学生们在读思结合中,建构阅读认知,发展创新精神。任务是学生进行创造性劳动的驱动,因此,在实施阅读教学时,教师提出不同任务,给予学生质疑问难的机会,促使其发挥主观能动性,积极体验阅读活动。

1.提出任务,自主质疑问难。

自主质疑问难是学生自主阅读的具体表现。受到阅读能力的影响,大部分学生在阅读文本的过程中,会遭遇各种问题,由此获取质疑问难的机会。对此,教师提出自主阅读任务,驱动学生展现自我,自主地质疑问难。

《真理诞生在一百个问号后》这篇课文介绍了三个科学家的故事,借此展现“真理诞生在一百个问号后”这一真谛。在课堂上,教师以了解三个科学家的发现故事为重点,提出如此任务:“请大家依据自身情况,使用自己喜欢的方式阅读《真理诞生在一百个问号之后》这篇课文,梳理课文脉络,了解主要内容。”

在此任务的驱使下,学生们发挥自主性,初步阅读文本内容,了解科学家们的创造性劳动,如“谢皮罗教授发现水的漩涡的旋转方向和地球的自转有关”“英国著名化学家波义耳发明了酸碱试纸”等。同时,在此过程中,学生也遇到了诸多问题。教师在阅读结束后,鼓励学生提出问题。如有学生发问:“谢皮罗教授是怎么确定水的漩涡的旋转方向和地球的自转有关的?”“酸碱试纸是什么?”等。此时,教师要引导其他学生迁移认知,回答问题。

最后,教师根据学生们的一问一答,系统总结文本内容,帮助他们完善认知。如此做法,不仅使学生们在自主阅读中进行了质疑问难,实现了创造性劳动,还使学生们初步的整体认知了文本内容,便于进行深入阅读。

2.提出任务,合作质疑问难。

合作阅读是学生质疑问难的途径。简单地说,在合作阅读的过程中,学生们会提出不同的看法,由此生成相关问题,继而进行探究,顺其自然地实现质疑问难。尤其通过合作质疑问难,学生们会走到文本深处,建构深刻认知,无形地发展创造性劳动能力。所以,在课堂上,教师要提出合作阅读任务,引导学生质疑问难。

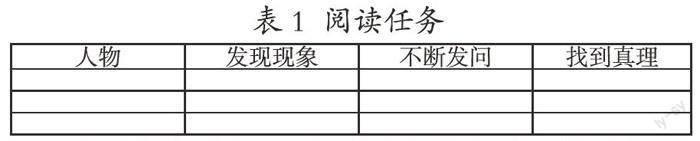

三个事例之间的相同点,是学生们深入认知文本内容的关键。在课堂上,教师以三个事例间的相同点为立足点,向学生提出合作阅读任务:“请和小组成员合作阅读这篇课文,完成表格内容。”如表1所示。

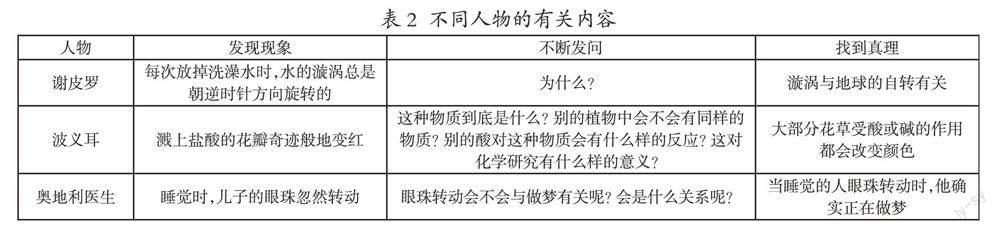

在此任务的作用下,学生们发挥自主性继续阅读,从不同角度分析文本内容,建构认知。之后,学生则主动迁移阅读认知,积极地与小组成员进行交流。在进行交流时,学生们提出不同的看法或问题,实现合作质疑问难。同时,面对他人的质疑问难,学生们积极思维,做出个性回答,由此不断地碰撞出思维火花,逐步达成统一认知,完成表格内容,如表2所示。

接着,教师提出任务:“请再次与小组成员交流,总结这三个事例间的相同点。”在提出任务后,教师给予学生充足时间,促使其继续质疑问难。同样,在学生回答后,教师有针对性地进行点拨。实践证明,在一项项任务的驱动下,学生们经历“疑问——讨论——解疑”如此过程,发散思维,认真思考,反复探究,不断地增强对文本内容的认知。在此过程中,学生们自然而然地进行创造性劳动,无形地发展了创新精神,增强了劳动素养水平。

(三)联系生活,解决问题

语文教学讲求“从生活中来,到生活中去”。回归生活是实施语文教学的目的之一。解决生活问题是学生回归生活的具体表现。在阅读课堂上,学生们体验多样活动,建构阅读认知,发展劳动素养,为解决生活问题提供了便利。同时,在解决生活问题的过程中,学生会继续发展劳动素养。对此,在实施阅读课堂教学时,教师要联系生活,提出问题,促使学生迁移认知,解决问题,继续发展劳动素养。

在《真理诞生在一百个问号之后》课堂上,学生们在教师的引导下,由浅入深地认知了“真理诞生在一百个问号之后”的含义。立足学生们的认知情况,教师提出问题:“在现实生活中,有哪些与课本中三个事例相似的发明创造故事呢?”在此问题的推动下,学生们调动知识储备,联想与之相关的事例,并踊跃描述,如“牛顿被苹果砸到头,不断发问,不断研究,发现了地球引力”。在描述的过程中,学生们再次感知“发现问题——不断发问——不断解惑——找到真理”这一解决问题的思路,增强阅读认知。

接着,教师追问:“在生活中,大家有没有经历过类似的事情?遭遇过哪些问题?是如何解决问题的?”在问题的驱使下,学生们联系自己的生活经历,讲述遭遇的问题,以及解决问题的方法。实际上,学生解决问题的过程,与“发现问题——不断发问——不断解惑——找到真理”有着异曲同工之妙。由此,通过讲述自己的经历,学生们会进一步完善解决问题的方法,同时学会了善于发现问题,解决问题,有利于发展创造性思维,提升创造性劳动水平。

三、依托过程,实施教学评价

教学评价是推动教学发展,激励学生发展的重要手段。新课改倡导过程性评价,要求教师应用多元评价于整个教学过程。所以,在融勞动素养于阅读教学时,教师要以学生的劳动过程为抓手,及时地实施多元评价,促使学生发展劳动素养。

(一)生生互评

生生互评是多元评价的重要构成,是学生间进行互相评价的具体表现。有效的生生互评,不但可以使学生们了解自身的学习情况,还可以使学生了解他人的学习情况,如此便于扬长补短,不断完善自我,提升自我发展水平。对此,在课堂上,教师要把握教学时机,以学生合作学习为入手点,实施生生评价。

在《蝙蝠和雷达》这节课上,教师立足第四、五、六自然段引导学生们进行合作阅读,解决相关问题:“科学家做了几次试验?在什么样的环境中做试验?分别做了怎样的试验?试验结果如何?得出了怎样的结论?”在合作解决问题的过程中,学生们展现了个性差异,积极地质疑问难。教师把握此时机,鼓励学生们留心观察本组其他成员,记录他们提出的疑问及看法。如“为什么科学家每次要蒙住蝙蝠的不同器官?”“科学家这样做是为了验证自己的猜想。”等。记录的过程,不但是学生们建构阅读认知的过程,还是学生们获取评价的依据。

之后,教师组织展示活动,引导小组对比本组和其他组的阅读成果,自觉完善本组成果。然后,教师鼓励学生结合本组成果与各自记录情况,进行生生互评。在互评之际,大部分学生会发现他人良好的思维表现,借此汲取经验,促使自身发展创造性思维。同时,大部分学生善于赏识他人,借此表达对他人劳动成果的尊重,如此有利于形成良好的劳动意识。

(二)教师评价

教师评价是不可缺少的教学评价方式。教师评价方式多种多样,如口头评价、建立成长档案记录袋等。无论使用何种方式,教师和学生都可以借助教师评价,了解教学情况。学生会在教师评价的作用下,完善自我,提升自身发展水平。由此,在实施阅读教学时,教师要紧扣教学过程,有针对性地实施教学评价。

在《曹冲称象》课堂上,教师为了使学生们感受到曹冲的智慧,引导其进行科学操作。一名学生毛遂自荐,到讲台上操作塑料盒、石头等物品,展现曹冲称象的过程。该学生创造性的劳动,不仅使其他学生了解了曹冲称象的方法,认知了文本内容,还使其他学生感受到了曹冲的劳动智慧,便于将曹冲作为学习榜样,践行良好劳动行为。针对该学生的良好表现,教师毫不吝啬地进行赞赏。在教师的赞赏下,该学生增强了语文学习欲望,乐于践行创造性的劳动行为,有利于发展劳动素养。

四、结语

综上所述,融劳动素养于阅读课堂,可以使学生们在认知阅读内容的同时,建构良好的劳动认知,发展劳动素养。鉴于此,在实施小学语文阅读教学时,教师要树立以劳育人意识,研读教材,挖掘劳动教育资源;围绕素养,设计教学目标;依据文本,组织教学活动;依托过程,实施教学评价,借此有策略地融劳动素养于阅读课堂,帮助学生理解阅读内容,发展劳动素养,切实提高语文学科的育人效果。