儿童主动学习行为的分析及支持策略

2023-06-08张曼雯周桂仙

张曼雯 周桂仙

儿童的主要活动形式是游戏,儿童在游戏中学习与发展,从而度过一个快乐而有意义的童年。《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,我们要珍视游戏的独特价值。本文以大班建构游戏“塔吊”为例,探究儿童在建构游戏中的主动学习,包括主动学习的意义与产生,在建构游戏的实践探究中提出基于儿童主动学习的四个支持策略。研究发现儿童游戏中的主动学习,需要从过程与技能两方面建立、健全儿童学习与发展质量评估体系。主动学习过程中关注儿童与教师的“真”发现、“真”思考、“真”实践、“真”经验,儿童建构自己的学习经验。学习发展评价中注重个体与整体的发展,完善儿童在游戏中主动学习的质量评估体系。

一、大班建构游戏中对儿童主动学习行为的分析

(一)主动学习的意义

主动性是个体按照自己规定或设置的目标来行动,而不依赖外力推动的行为品质。儿童的主动性就是儿童按照自己的愿望产生行为,不受外界人为因素或奖励机制的影响,从儿童本体出发的行为品质。主动学习属于学习品质中的内部因素,所以儿童的主动学习是由儿童主动发起的学习,其主体是儿童,通过多种方式建构起自己的新经验。这一良好的学习品质具有意志的作用,当面对困难不容易放弃,从而形成另一种有利于学习的品质——坚持性。儿童主动学习是促进儿童身心全面和谐发展的必要条件,为儿童良好的终身发展打下坚实的基础。

例如在大班儿童建构塔吊游戏的过程中,儿童想要搭建更高的塔吊,先后调整了塔吊的设计图,优化方案,从底部到套架,总体从单侧到双侧,底部从横到竖的搭建改变,解决了第一个问题“塔吊如何能搭的更高”,可是塔吊意外倒塌,儿童面临了第二个问题“塔吊如何又高又稳定”。

在这个过程中,体现了儿童参与时的积极主动,优化方案时的认真专注,塔吊倒了重新再来的不怕困难的精神,搭建方案时的想象力与创造力。《3-6岁儿童学习与发展指南》在说明中强调,重视儿童的学习品质是帮助儿童通过循序渐进的方式进行主动学习。幼儿在塔吊的游戏过程中表现出的积极主动、认真专注,塔吊倒后却不怕困难,在建构游戏中,儿童主动学习关于塔吊的知识结构,敢于搭建并创造出符合自身期望的塔吊,这也足以说明主动学习的精神能够直接帮助儿童在获得知识和获得理解的同时养成良好的学习品质。

(二)主动学习的产生

1.儿童主动感。

儿童的动机体现在做事情的主动性、是否积极参与、是否保持良好的情绪等,通过外部表现来判断儿童是否愿意参加活动。艾里克森将人作为一个完整的个体,把个体的发展划分成八个阶段,其中第三阶段是学前期,从4岁到7岁的这个阶段,其主要发展任务是获得主动感、克服内疚感、建立目标感。如果这一阶段能很好地获得主动感,形成积极的品质,儿童就会对事物产生好奇、充满幸福感,愿意积极探索,从而克服内疚感,形成目的意识,更加自信。

2.儿童学习动机。

动机是构成儿童大部分行为的基础,儿童因为产生了一种愿望或目标,从而激发自身的活动,并且具有维持性的内在心理,也是儿童做事情的内部动力。儿童的动机大多来自好奇、好问。好奇心是终身学习的原动力,使儿童对周围世界保持持续的探究欲望,从而投入到积极主动的学习中。

例如儿童从幼儿园班级窗口看到正在转动的高高的黄色架子,便对此产生了兴趣。“这是什么?”“怎么停下来了?什么时候会再转?”从而产生了想要去学习塔吊的相关知识,继而开展关于塔吊的调查活动。

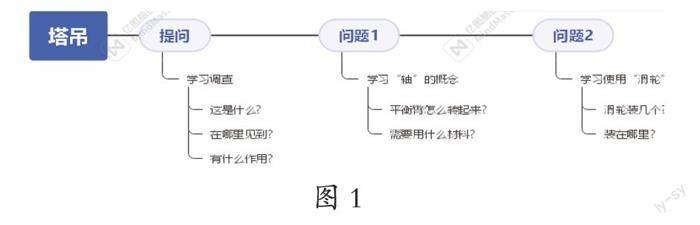

通过时间轴的记录表明(如图1所示),在建构游戏中,儿童能够在有需要的情况下,主动学习相关知识,并且学以致用,解决游戏中的问题。

(三)主动学习的行为表现

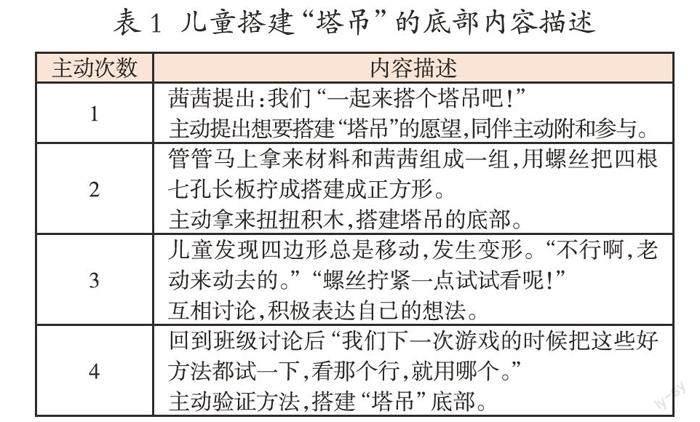

在建构游戏中,通过儿童的语言、动作、表情等,观察儿童主动学习的行为表现,以白描的方法进行观察记录,以搭建“塔吊”的底部为例(如表1所示)。

在大班儿童玩扭扭积木的建构游戏中,孩子们第一次尝试搭建,过程中四边形总是移动,发生变形,于是他们主动提出解决方法。交流分享后,他们想去验证自己的方案是否切实可行,再依据现场游戏的情况进行调整。描述列表表明,在建构游戏中,儿童具有主动感,建构游戏能够激发儿童的主动性。

我们运用观察法,通过案例描述、次数统计、时间轴的记录,体现儿童在建构游戏中具有主动学习的具体过程。此次实践探究表明建构游戏与儿童的主动学习之间的关系是相辅相成、相互促进的。儿童通过建构游戏的情景,按照想要达成的目的,应用各种认知、技能等来进行主动学习。当认知和技能无法解决问题时,儿童产生主动学习的愿望,这可以促进儿童自身经验的丰富,通过建构新经验最终达到解决问题的目的,使游戏顺利进行。

二、大班建构游戏中支持儿童主动学习的有效策略

(一)游戏为载体——激发兴趣

游戏创生的关键性个体是儿童,创生的起源不是教师的引导或者是课程的安排,而是儿童自身感兴趣的事情。柏拉图的《泰提塔斯篇》写道:“哲学始于惊奇。”游戏创生于儿童的好奇心。

例如儿童觉得这个高的塔吊都没有倒,好厉害!可是为什么不会倒呢?塔吊最下面又是什么样子的呢?儿童从惊叹到疑问。《幼儿园教育指导纲要》指出,教育活动内容既要选择儿童感兴趣的事物和问题,又要助于拓展儿童的经验和视野。游戏创生的内容是源于儿童自己的生活,发现感兴趣的事物和问题,从而产生想要丰富自身的愿望。

(二)儿童的权利——自主选择

游戏创生赋予儿童选择的权力。在任务意识方面,儿童的目标是达到自我设立的目的,例如我想搭一个塔吊(内容的选择);我想塔吊很高(要求的选择);我的塔吊这次能吊起东西(功能的选择)。根据儿童自己设立的目标,教师要提出可行性方案,形成可實施的计划。再根据教师自己制定的方案,选择材料和搭建方式,充分发挥建构游戏中的主动性。

游戏过程中是否达成目的不作为儿童行为表现的某项分值或评价依据,儿童对自己方案的调整和优化具有判断权,比如他们会选择是否继续、再做调整或下一次继续游戏等。

(三)游戏的评价——交流分享

根据维果斯基的最近发展区,在游戏中我们要支持和引导儿童,对游戏的评价要从每位儿童本身的原有水平出发,不以“平行”对比,而是鼓励儿童表达自己更具有创造性的想法,如我心中的塔吊是什么样的?想把塔吊改造成什么样?又会有什么好办法等等。在自主表达创作过程中,与同伴互相倾听,互相表达自己的想法,教师也要尊重儿童的创作,搭建塔吊是儿童经过梳理、完善与总结的过程,要避免单一的步骤图和绝对的评价,从而形成一个具有分享性的评价体系。

(四)角色的扮演——教师支持

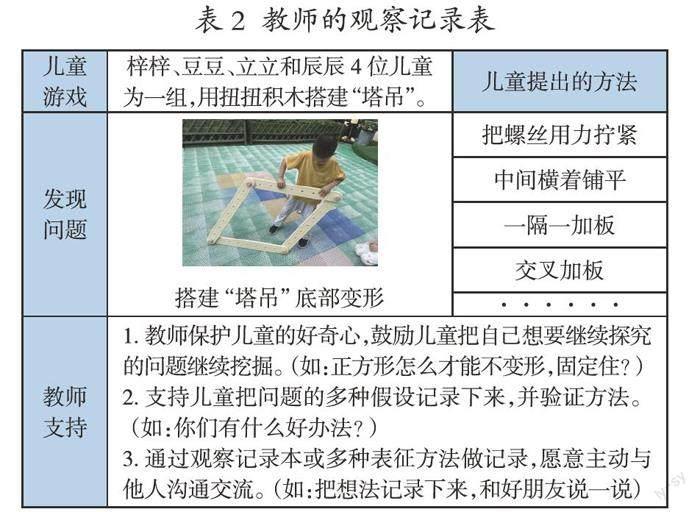

《幼儿园教育指导纲要(试行)》进一步明确了儿童在游戏中的主导地位,倡导幼儿园开发真正贴合园所实际的课程,每个班根据儿童发展情况开展促进儿童发展的课程。教师在儿童游戏创生的阶段,如果强调以“教材”“教学”“教师”为中心就容易出现高控,不利于儿童创造性思维的发展;如果过于强调儿童为主体,会走上另一个极端,也就是我们说的任其发展。教师应用哲学的思维思考自己的定位,平衡两者之间的关系。如表2所示,教师在“塔吊”游戏给予儿童的支持。

三、大班建构游戏中儿童主动学习情况的质量评估

(一)主动“真”学习的过程评估

1.儿童与教师的双向“真”发现。

教师从儿童感兴趣的材料或者一日生活中抓住教育的契机,形成良好的双向发现,互动成长。儿童会观察游戏材料,如扭扭积木;观察一日生活中的有趣事情,如正在转动的黄色架子(塔吊),儿童通过调查、分享、交流等方式获取经验,在已有的经验上又用扭扭积木创造搭建塔吊。教师在观察儿童的这一过程中,看到儿童的能力发展水平。

2.不同角度的“真”思考。

游戏计划和游戏目标是儿童因真发现而产生的新想法。用扭扭积木的基础件搭建塔吊,1.0版本的塔吊激发了儿童更多的思考,从而形成了优化、调整的方案,成功搭建2.0版本的塔吊,深入研究,让游戏更具有值得思考的价值。

教师的“真”思考是建立在元认知上,即儿童和教师的已有经验。游戏的内容、方式、策略和环境条件,外在的文化氛围和儿童权益都可以激发儿童的积极性。教师可以引导儿童拓展并丰富自己的经验,以此来支持游戏活动的持续,在过程中得到发展,产生价值。游戏活动还要关注到个体差异,使每位儿童都能得到发展,获得成就感、幸福感。

3.游戏活动的“真”实践。

邱学青认为教师在儿童游戏的过程中首要一点就是为游戏的顺利开展做好准备工作。美国华盛顿儿童博物馆有句格言:“我聽见了就忘记了,我看见就记住了,我做了就理解了。”游戏不是教师或者儿童凭空想象出来的,它是要保证儿童真的是在游戏,确保游戏创生的时间与空间,依据儿童的需要给予充分的游戏时间,并增加游戏次数。

4.丰富游戏的“真”经验。

每一次游戏后要进行分享交流,共同讨论解决的办法,实际操作后再次梳理总结,提升儿童的游戏经验。如塔吊的搭建施工手册。除此以外,可以建立儿童感兴趣的项目小组,协商制定游戏计划,分工合作游戏。

(二)儿童个体与整体的学习发展评估

通过扭扭积木的搭建,儿童在“塔吊”游戏中获得有关“塔吊”的搭建经验,同时在游戏过程中促进了多方面能力的发展。

1.聚焦儿童的发展——学习与发展的整体性。

《3-6岁儿童学习与发展指南》为儿童后继学习和终身发展奠定了良好的素质基础,从游戏中看儿童各个领域之间的发展,目标之间的相互渗透,关注儿童学习与发展的整体性(如表3所示)。

2.尊重儿童的发展——个体的差异性。

儿童在建构游戏时,容易出现以下两种情况,一是游戏内容过于简单,对一部分儿童缺少挑战性;二是游戏内容过于困难,部分儿童因经验的缺失不能持续游戏,容易出现放弃的情况。《指南》中指出:“儿童的发展是一个持续渐进的过程。”所以,儿童用扭扭积木搭建塔吊,正是考虑到儿童的个体差异性,尊重儿童的发展规律,游戏创生的目标不再是教师制定,而是儿童根据自己的想法和需要设定的,最终体会到成功的快乐。

四、结语

儿童在轻松、愉快的氛围中,积极主动参与游戏;当遇到问题时敢于探究和尝试;在小组合作时勇于表达自己的意见。他们认真专注,不怕困难,在游戏中逐步养成属于儿童自己的良好的学习品质。