新高考改革背景下初高中数学衔接教学策略

2023-06-08赵世鹏

摘 要:新高考重视教考衔接,强调教学要依标施教,注重知识联系,促进学生形成学科知识体系。在新高考背景下,教师要依托日常教学,立足初高中数学联系,应用多样策略实施衔接教学,助力学生扎实掌握基础知识和本原性知识。基于此,文章以人教A版高中数学教材必修一第二章第三节“二次函数与一元二次方程、不等式”为例,详细介绍初高中数学衔接教学策略。

关键词:新高考;初高中衔接教学;教学策略

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:2097-1737(2023)12-0068-03

引 言

初中与高中数学知识间有着密切联系。初高中衔接教学是以初高中数学知识联系为基础,以形成学科知识系统、建构知识结构为目的教学活动。教师有效实施初高中衔接教学,不但可以使学生迁移知识经验,着力探究新知内容,扎实掌握新知,形成知识结构,还可以使学生顺其自然地锻炼相关能力,如数学抽象能力、逻辑推理能力等,便于为高考作好准备[1]。在高中数学教学中,教师要依托日常教学,探索衔接教学策略。以“二次函数与一元二次方程、不等式”为例,教师可应用如下策略实施初高中数学衔接教学。

一、研讀教材,把握衔接点

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)强调了教材之于数学教学的重要性,明确要求教师认真研读数学教材,智慧地用教材教数学。初高中数学衔接教学是以知识衔接点为基础的教学活动。教材是数学知识的载体,也是教师发现知识衔接点的基础。此外,学生的数学学情是教师一切教研活动的依据。所以,教师应以学生学情为基础,研读教材,把握知识衔接点,为实施初高中数学衔接教学奠定基础。

“二次函数与一元二次方程、不等式”是人教A版高中数学必修一第二章第三节的内容,是初中三个“一次”(一元一次函数、一元一次方程和一元一次不等式)知识的延伸和发展,以一元二次函数、一元二次方程与一元二次不等式三者间的关系及其应用为核心。在初中阶段,学生学习了一元一次函数、一元一次方程和一元一次不等式以及一次函数、二次函数的图像与性质,夯实了知识基础,储备了学习经验,为学习该内容做好了准备。立足学生的学情,教师可研读数学教材内容,将三个“二次”(一元二次函数、一元二次方程与一元二次不等式)间的关系确定为初高中知识的衔接点。在课堂上,教师可以引导学生回忆初中数学“一次”学习经验,自主、合作探究“二次”内容,并解决相关问题,借此使学生感悟数学知识点之间的联系,完善知识结构,同时体会高中数学课程特征,为有效适应高中数学教学打好基础。

二、立足课堂,衔接教学

课堂教学是初高中数学衔接教学的重头戏,也是学生迁移经验、掌握新知、发现知识联系、完善知识结构的重要途径。在实施初高中数学衔接教学时,教师要以课堂教学为抓手,以知识衔接点为基础,以新高考的考查点为依据,以不同教学环节为立足点,应用多样策略引导学生探究,促使其掌握知识,发展能力。

(一)创设情境,引出新知

新高考数学命题坚持思想性和科学性相统一的原则,以数学与现实的联系为基础,设置真实情境,引导学生体验情境,迁移知识储备,解决相关问题[2]。同时,《课程标准》也强调了数学教学的情境化。所以,

在实施初高中数学衔接教学时,教师可以现实生活与数学知识的联系为切入点,运用适当手段,创设情境,顺其自然地引出新知,促使学生迁移经验、积极探究。

在生活中,大部分学生都见到过用围栏围出种植区的现象。立足学生的生活经验,教师在“二次函数与一元二次方程、不等式”课堂导入环节,可以利用电子白板创设生活化情境。具体而言,教师可以在电子白板上呈现一块绿地,接着用围栏围出一个矩形的种植区。然后,教师进行描述:“围出种植区所用的围栏长度为24 m,围出的种植区的面积大于20 m2。请问这个矩形种植区的边长是多少呢?”在视觉和听觉的双重作用下,学生走进生活情境中,并积极迁移经验、分析问题,最终发现:本问题要求解矩形的边长,而矩形的周长是固定的,面积有具体要求。所以,根据矩形的周长和面积计算公式可以列出相应算式。于是,大部分学生能够自主列算式。例如,学生将矩形的一条边设为x,另外一条边设为12-x,得出面积为x(12-x)。

然后,根据问题条件,列出不等式x(12-x)>20,即x2-12x+20<0,继而求解不等式。在求解不等式时,学生遇到了困难。此时,教师可趁机引出本节课内容,和学生一起探究求解不等式的方法。由此可见,教师有效创设教学情境,不仅可以使学生自觉迁移知识经验、积极探究,顺其自然地走进数学课堂,还可以自然而然地引出新知内容。

(二)师生互动,探究新知

1.提出问题,探究概念

数学概念是数学学科的基础内容,也是学生必须掌握的知识。通过课堂学习,大部分学生建构了数学认知,丰富了学习经验,为探究高中数学内容做好了准备。在数学课堂上,教师可立足学生数学学情,以数学概念为基础,提出系列问题,引导学生迁移知识,自主总结高中数学概念,扎实掌握基础知识,同时感受初高中数学之间的联系,为建构知识结构打下坚实基础。

在初中阶段,学生学习了一次函数、一元一次方程等内容,了解了相关概念,为学习本节课内容做好了准备。在“二次函数与一元二次方程、不等式”课堂上,教师可以联系问题情境内容,向学生提出问题:

“在初中阶段,我们学习了一次函数、一元一次方程和一元一次不等式这些内容。那么,什么是一次函数、一元一次方程、一元一次不等式呢?”在问题的驱动下,学生积极思考,回顾所学,踊跃表达。教师要及时肯定学生的良好表现,同时总结一次函数、一元一次方程和一元一次不等式的概念,帮助学生增强认知。接着,教师向学生提问:“今天我们要学习一元二次不等式。通过解决情境中的问题,大家列出了不等式,而所列出的不等式正好是一元二次不等式。请大家观察不等式x2-12x+20<0,联系一元一次不等式的概念,说一说什么是一元二次不等式。”受到问题的驱动,学生继续迁移已有认知,审视一元二次不等式,并与一元一次不等式比较,发现二者各自的特点,进而模仿一元一次不等式的概念内容,描述一元二次不等式的概念。教师可以随机选择学生进行描述,并及时总结概念。在教师的帮助下,大部分学生了解了一元二次不等式的概念,尤其发现了一元一次不等式与一元二次不等式的关系,便于自觉迁移知识经验,深入探究一元二次不等式。这不但使学生获得了迁移知识经验的机会,还使学生在把握知识联系的同时,掌握了新知内容,提高了课堂学习效率。

2.呈现任务,探究新知

《课程标准》倡导任务驱动教学,要求教师研读教学内容,结合学生学情,设计、提出相关任务,驱动学生逐步探究。实际上,学生探究任务的过程,正是其发挥自主性的过程。在此过程中,学生会迁移已有经验,联想多样方法,积极应用、探究,掌握知识,锻炼能力,增强课堂学习效果。因此,在实施初高中数学衔接教学时,教师要尊重学生数学学习经验,立足教学内容,呈现任务,驱动学生探究。

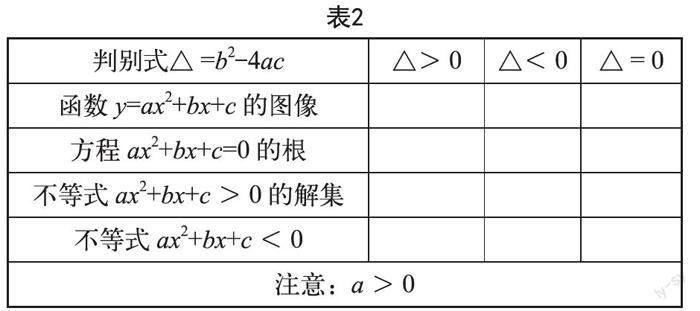

例如,一元二次方程、不等式和二次函数之间的关系是本节课的教学重点,也是重要的知识衔接点。在学习一元一次方程、不等式和一次函数内容时,学生经历了画图像探究解法的活动,积累了经验。在课堂上,教师可以先提出任务一:“根据之前列出的不等式x2-12x+20<0,我们可以联系二次函数y=x2-12x+20。请大家利用画图法,初步画出二次函数的图像,并思考问题:当x取值多少时,y=0?当x取值多少时,y>0?当x取值多少时,y<0?”在任务的驱动下,大部分学生能够迁移初中学习经验,利用赋值法画出图像。在问题的驱动下,学生能够结合图像内容,自主探究不等式x2-12x+20>0和x2-12x+20<0的解集。在学生探究任务时,教师可以巡视课堂,了解情况,给予学生点拨。在教师的帮助下,大部分学生能够画出图像,得到不等式的解集。教师要把握时机,选择学生利用投影展示自己画出的图像,并介绍不等式的解集。在此过程中,教师要表扬学生的良好表现,并围绕学生介绍的内容进行引导:“方程ax2+bx+c=0、不等式ax2+bx+c>0和ax2+bx+c<0,以及函数y=ax2+bx+c(其中a≠0)的图像之间存在怎样的关系?”受问题的引导,学生可以审视图像,继续探究。为了增强探究效果,教师可以呈现任务二:“请大家试着填写电子白板上展示的表格(见表2),总结一元二次方程、不等式与二次函数的关系。”

在学生探究时,教师要给予学生充足的时间。在规定时间结束后,教师可以鼓励学生毛遂自荐,到讲台上展示自己的表格内容,并讲解答案。同样,教师要表扬学生的良好表现。这不但使学生迁移了数学学习经验,积极地体验了数学探究活动,还使学生扎实地掌握了数学知识,夯实了数学基础,尤其把握了知识联系,建构了知识体系,有利于知识间的融会贯通。

(三)课堂练习,巩固提升

在已有数学经验的支撑下,学生可以利用有限时间探究、掌握数学知识,为进行课堂练习提供充足时间。课堂练习是学生应用、巩固课堂所学的活动,也是学生提升问题解决能力的活动。新高考的考查要点之一是学生的问题解决能力。所以,在数学课堂上,教师要立足学生的学习所得,及时组织课堂练习活动,引导学生解决问题,促使学生巩固提升。

在“二次函数与一元二次方程、不等式”的课堂教学中,学生体验了多样探究活动,逐步掌握了二次函数、一元二次方程和不等式之间的关系。基于此,教师可在电子白板上展示相关的练习题,如“解不等式:2x2-3x-2>0,9x2-6x+1>0”。实践证明,在解决问题的过程中,学生能够积极应用课堂所学,使用不同方法求解不等式。在练习时间结束后,教师可以依据问题难易程度,选择不同学习水平的学生,鼓励他们扮演“小老师”,让他们到讲台上操作电子白板,展示解不等式的方法和结果。其他学生则要认真观看,结合自己的练习题解决情况,学习解决不同问题的方法。教师还要及时总结解题方法和注意事项,帮助学生完善认知。这样的教学不仅使学生实现了学以致用,锻炼了问题解决能力,还使学生自然而然地增强了对所学知识的理解。

三、梳理总结,建构结构

建构知识结构是初高中衔接教学的目的之一,也是初高中衔接教学的重点。在初高中衔接课堂上,教师要紧扣初中数学知识和高中数学知识的联系,立足学生学情,应用多样方式引导其探究、应用,促使其扎实掌握数学知识。梳理知识是学生增强认知的方式之一,也是学生建构知识结构的方式之一。在数学课堂上,教师应始终关注学生的学习情况,把握时机,组织梳理总结活动,使学生回顾数学所学,建构思维导图,发现知识联系,建构知识结构,提高学习效率。

在“二次函数与一元二次方程、不等式”课堂上,学生能够迁移初中数学学习经验,应用一次函数、一元一次方程和一元一次不等式的相关内容,逐步探究与掌握了二次函数、一元二次方程和不等式的相关内容。立足学生的学习所得,教师可以提出梳理总结任务:“请大家回顾本节课的学习过程,思索我们是如何探究出二次函数、一元二次方程和不等式之间的关系的。请将探究过程中涉及的知识点、方法,以思维导图的形式展现出来。”在此任务的驱动下,学生积极回忆课堂所学,联想相关知识点和具体方法,并以此为基础绘制思维导图,顺其自然地建构知识结构。在规定时间结束后,教师可以组织展示活动,鼓励小组间共享思维导图,分析具体知识内容,发现并及时弥补知识漏洞。实践表明,学生通过绘制、完善思维导图,不仅扎实地掌握了本节课知识,还发现了初高中知识之间的联系,发展了逻辑思维能力,增强了数学学习效果。

结 语

综上所述,教师有效实施初高中数学衔接教学,可以使学生在建构数学知识结构的同时,发展相关能力,增强数学学习效果。鉴于此,在新高考背景下,教师可以依据新高考的情况,立足初高中数学知识点间的联系,依托日常教学,把握衔接点,并就此组织系列探究活动、练习活动,使学生积累初中数学学习经验,积极探究高中数学新知内容,把握初高中数学联系,建构知识结构,锻炼相关能力,为高考作好准备。

[参考文献]

劉艳.新课程改革背景下初高中数学教学衔接的研究[J].高中数理化,2021(S1):30-31.

吕英.新高考理念下初高中数学衔接教学策略探

讨[J].求知导刊,2021(30):22-23.

作者简介:赵世鹏(1978.12-),男,福建武夷山人,任教于福建省武夷山市第二中学,一级教师,本科学历。