城市居民生活垃圾分类的公共物品供给模式转变探究

2023-06-06姜东旭张志鹏

姜东旭 张志鹏

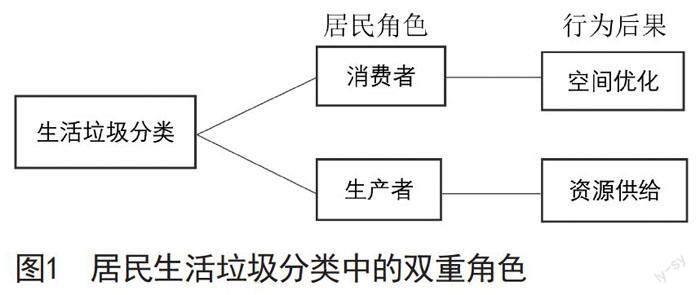

摘要:城市居民生活垃圾分类属于公共物品供给,正处于从纯公共物品或公共池塘类物品向俱乐部物品转变过程中,这一转变面临着公地悲剧和搭便车等破坏性阻力。俱乐部物品供给模式下的城市生活垃圾分类,居民扮演着既是消费者又是生产者的双重角色。为推动俱乐部物品供给模式的有效形成,提出了科学划定公共物品的消费边界、推动生活垃圾分类的付费机制、加强生活垃圾分类的有效监督和及时反馈生活垃圾分类效果等措施建议。

关键词:公共池塘物品;俱乐部物品;生活垃圾分类;城市治理

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2023.02.012

党的二十大报告指出,在充分肯定党和国家事业取得举世瞩目成就的同时,我们的工作还存在一些不足,面临不少困难和问题,其中之一则是生态环境保护任务依然艰巨。城乡人居环境明显改善是未来五年主要目标任务的组成部分,因此,持续推进生活垃圾分类依然是重要的工作内容。

一、城市居民生活垃圾分类的公共物品视角

(一)城市居民生活垃圾分类实践

我国城市居民生活垃圾分类经历了一个缓慢推进的历史过程。新中国成立以来,城市生活垃圾治理政策走过了萌芽期、过渡期、发展期三个阶段。[1]早在1957年政府就提出“垃圾分类”概念,[2]到2000年在北京、上海、广州等8个试点城市启动生活垃圾分类收集方案,其后2017年国家发改委、住建部发布《生活垃圾分类制度实施方案》,要求2020年底前全面启动城市居民生活垃圾分类工作,全国46个重点城市实现基本建成生活垃圾分类处理系统的目标。这一历史过程充分说明生活垃圾分类治理的艰巨性、长期性和复杂性。

城市居民生活垃圾分类治理在有序推进、逐步展开的同时,面临着不容忽视的挑战,突出表现在居民生活垃圾分类的行动能力整体落后于社会经济发展的要求。生活垃圾分类阻力重重,存在着垃圾分类主体内在驱动力不足、垃圾分类行为约束疲软等问题,[3]许多城市在实践中未能解决效果差、效率低、不平衡、易反复等难题,不同程度经历了从前期严格执行、中期疲于應付到后期恢复如初的循环过程,与预期目标相差甚远。从建立绿色低碳循环发展经济体系的角度看,我国存在着生活垃圾分类推进缓慢、垃圾焚烧比例偏高、餐厨垃圾资源化利用滞后等问题。[4]生活垃圾分类主体中的城市居民由于分散化、弱关系、大群体和多样性等特点,其行为规范度成为生活垃圾分类治理的难点,因此培养居民生活垃圾分类习惯仍然是生活垃圾分类治理的重要一环。[5]国内外关于社区公共事务治理中居民行为的研究,大多是从制度规范、社会环境、理性与利益、情感归属和个体特征等视角展开的,[6]本研究认为,从公共物品视角探索生活垃圾分类治理或许有助于这一问题的理解。

(二)生活垃圾分类的公共物品供给模式

公共物品是一个界定清晰、类型明确的理论概念。美国经济学家保罗·萨缪尔森(Paul A.Samuelson)认为,公共物品具有消费的非竞争性和受益的非排他性两个特征。公共物品根据消费的竞争性程度和受益的排他性程度,可以分为三种类型,即纯公共物品、俱乐部物品和公共池塘类物品。纯公共物品具有非竞争性和非排他性,俱乐部物品具有非竞争性和排他性,公共池塘类物品则具有竞争性和非排他性。

生活垃圾处理的过程主要通过公共产品供给加以实现,从历史上看同样表现为三种供给模式。第一种是公共池塘类物品供给模式,这种模式对应的是生活垃圾不分类,表现为混装填埋、简单焚烧或露天堆放等形式。第二种模式是纯公共物品供给模式,生活垃圾不分类或简易分类,由公共部门及其工作人员进行后续处理。第三种是俱乐部物品供给模式,生活垃圾严格分类,垃圾分门别类加以处理。在这三种类型的公共产品之外,会根据市场与技术状况,某些环节引入私人产品的供给,但是由于生活垃圾处理盈利性低,主要仍然以公共物品供给为主。随着工业化的发展,技术进步、观念转变以及沉重的环境代价推动城市生活垃圾处理模式从纯公共产品的属性到准公共物品的属性逐步转变。[7]

从历史发展来看,不同时期生活垃圾分类对应着不同的公共物品供给模式。在农业社会及工业社会初期,生活垃圾处理主要采取的是公共池塘类的供给模式;工业社会中期,生活垃圾处理则是以纯公共物品进行供给;而随着进入后工业化时代,生活垃圾分类治理则更加严格,此时更接近于俱乐部物品的供给模式(见表1)。

居民生活垃圾分类的参与度始终是重要话题。实践中,居民生活垃圾分类比例的变化影响到各主体的利益责任比例,[8]居民生活垃圾分类比例提高会改变各类资源投入。而公众对公共物品的认知判断直接影响着其参与的作用与角色。[9]2019年7月,上海生活垃圾分类启动期间,网络空间出现负面舆论,反映了城市居民在公共产品供给转变中仍存在着诸多疑虑,这给政策执行带来较多不确定性。因此,需要从公共物品理论视角研究城市生活垃圾治理转变的困境所在及应对之策,推进俱乐部物品供给模式。

(三)居民在生活垃圾分类中的双重角色

生活垃圾分类涵盖了源头分类、中端收集与运输、末端处置等不同环节,通过集体行动实现了多种公共物品的综合供给。其中,源头是生活垃圾分类重点,主要存在两类主体,一类主体是企业、商家或者其他社会组织,另一类是数量庞大的居民。对于前一类组织化主体而言,生活垃圾分类治理相对容易;对于广大居民而言,生活垃圾分类存在治理难度。事实上,居民在生活垃圾分类中扮演着双重角色,两个角色对应着不同的行为规范要求(图1)。

首先,城市居民作为消费者而存在。生活垃圾物品对居民个人而言并不具有特殊使用价值,相反,长时间存放会成为居民负担。因此,生活垃圾处理过程也是居民公共物品消费过程,是居民获益过程,这种消费主要是对公共物品的消费,消费的可持续性建立在自然或社会能够有效提供生活垃圾处理空间的基础上。居民通过生活垃圾分类后的排放获取类似产品消费的效用,具有间接性,表现为扩大家庭生活空间、美化居住环境等。

其次,城市居民作为生产者而存在。城市居民生活垃圾分类行为创造的价值虽然微乎其微,但数以万计居民汇聚的微小力量也是巨大的劳动财富。从现代循环经济来看,生活垃圾分类行为也是提高垃圾处置效率、提供发电资源、美化公共环境之举,具有生产供给性质。当然,居民的集体行动虽然为生产公共物品贡献了力量,但这一公共物品不能直接转化为居民劳动收入。分类的生活垃圾经过工业化处理后,转化为对环境无害的产品如肥料等,从而真正实现“垃圾是放错位置的资源”这个理想目标。

生活垃圾分类中,城市居民作为生产者和消费者的不同角色塑造了反差性心理。作为消费主体,居民为消费的公共物品付费是显而易见的事情。在公民不付出任何费用的情况下,公共物品供给的成本就非常高,居民就缺乏约束自身减少垃圾的动力。而作为生产主体,又决定了居民在垃圾分类中并非只作为义务主体,应该被作为产品贡献者加以考虑,就需要对居民分类行为给予相应的权利确认。

二、公共物品视角下城市居民生活垃圾分类行为的治理挑战

生活垃圾分类的效益取得是以严格分类为前提的。德国、日本等作为生活垃圾分类比较成熟的国家,在生活垃圾治理方面成效显著。城市生活垃圾分类是一个循序渐进的过程,在具体实践过程中存在着一些难题。

(一)生活垃圾分类存在滑向公地悲剧的风险

公地悲剧是公共物品供给面临的后果之一。哈丁1968年在《科学》杂志上发表了一篇题为“The Tragedy of the Commons”的文章,最早提出公地悲剧问题:“这是一个悲剧,每个人都被锁定进一个系统。这个系统迫使他在一个有限的世界上无节制地增加他自己的牲畜。在一个信奉公地自由使用的社会里,每个人追求他自己的最佳利益,毁灭是所有的人趋之若鹜的目的地。”[10]哈丁的“The commons”不仅仅指公共的土地,而且指公共的水域、公共的空间,甚至包括了所有公共资源、公共财产、公共服务和集体行动,公地悲剧也是个体理性导致集体行动困境和集体非理性的结果。

当约束条件放松后,各类公共物品供给模式都存在着滑向公地悲剧的风险。农业社会阶段,生活垃圾被任意排放到自然空间中,比如露天堆放、焚烧和掩埋等,之所以很少发生垃圾围城现象,是由于农业社会生产方式和产品特点决定了自然环境具有消解生活垃圾的能力,直接投放不易对自然环境产生严重的负面影响,甚至有些生活垃圾对农作物生产大有帮助。随着工业化和城市化进程加快,家庭物品消费在质和量上都有了显著变化,其中包括了许多工业制品和化学用品,这些工业制品成分复杂,自然环境无法有效消解,如电池、塑料等,远远超出了环境负荷,结果“不仅经济发展难以为继,环境的恢复和治理也面临较大难度”。[11]很长一段时期,工业社会也探索了如何治理生活垃圾难题,但是由于生活垃圾处于一个增量过程,并且各类处理技术并不成熟,因此始终未能有效解决生活垃圾排放问题,结果填埋发生环境污染,焚烧导致空气污染,加剧了公地悲剧的发生。

后工业化时期,垃圾处理难题给发达国家带来的压力越来越大,到了不解决就难以为继的地步,20世纪70年代左右,西方国家逐步实施严格的生活垃圾分类制度。这个过程也是从纯公共物品、公共池塘物品走向俱乐部物品的过程,生活垃圾数量减少,焚烧发电日益成熟,各种垃圾处理技术不断成熟。事实上,无论是公共池塘类物品、纯公共物品还是俱乐部物品的供给模式,如果垃圾分类不严格执行,仍然会造成公地悲剧。

(二)生活垃圾分类存在着搭便车和排他性难题

我国包括上海在内的各个城市,在生活垃圾分类实施过程都存在着意愿性高、执行性弱的特点,[12]伴随的一个现象就是搭便车行为。搭便车问题首先由奥尔森提出,是指在未付出成本的前提下却享受到了他者劳动带来的积极价值效用,搭便车行为在集体行动中尤其突出。搭便车行为具有传染性、隐匿性和难以纠正的特点,会降低产品生产者的积极性。生活垃圾分类的搭便车行为,表现为未分类垃圾混装到已分类垃圾之中,违规分类垃圾混合在合规分类垃圾之中,不参与、不配合生活垃圾分类却未被发现、未受到相应制裁,长此以往搭便车行为就会使俱乐部物品蜕化变质。

生活垃圾分类中的搭便车行为影响因素之一是分类行为的匿名化。匿名理论认为集体行为中的个体往往会做出超出常规的越轨之举,因为这种状态个体越轨行为很少被发现,也不需要承担相应的后果。匿名化给生活垃圾分类责任界定带来困难,在收集和运输各环节很难区分违规分类的生活垃圾来自哪些家庭,行为溯源需要巨大的经济成本、行政成本和时间成本。城市居民生活垃圾分类中的个体行动者与家庭的匿名化,会进一步助长搭便车行为。

生活垃圾分类的搭便车行为存在于整个垃圾生产的过程中,包括家庭内部的搭便车行为、家庭之间的搭便车行为和社区之间的搭便车行为,而家庭之间的搭便车行为是生活垃圾分类治理中的重点内容。从上海地区的生活垃圾分类治理推进来看,当小区的生活垃圾分类并不理想时,可能意味着小区居民生活垃圾分类中家庭间搭便车行为比例较高。

生活垃圾分类治理中还存在着排他性难题。具体表现,第一,技术上难以排他。城市居民生活垃圾分类行为最终带来的小区环境美化和自然环境改善,这种有益的公共产品无法将那些未有效实施生活垃圾分类的居民排除受益范围。第二,技术上能够排他,但是成本比较高昂。上海居民生活垃圾分类强制推进过程中,后期取得比较好的效果,是因为从技术、设备、社会组织、政府、企业、家庭等各方面投入了巨大的经济成本,但这种成本并非所有城市都能承受。作为俱乐部物品供给是建构起来的排他性,如果俱乐部物品不能有效排他,则转变为公共池塘物品。因此,如何有效解决排他性和搭便车难题是生活垃圾分类治理的关键所在,同样是俱乐部物品供给模式建构中需要着重解决的技术问题。

三、俱乐部物品下城市居民生活垃圾分类的建构路径

在生活垃圾治理中,我们特别关心的一个问题是公共物品供给的限度,这个问题关系到生活垃圾分类后的排放容纳度。显而易见,公共池塘类物品供给模式是以资源的承载力为限,此限度同样可能成为走向公地悲剧的起点。对于纯公共物品而言,供给则以财政的支持为限度,由于生活垃圾不断增加,生活垃圾处理成本日益高涨,财政负担加重。对于俱乐部物品而言,通过收费等方式控制消费数量,以避免出现拥挤性,如果缺少合理的调节变量,则俱乐部物品供给极易失败。如果生活垃圾分类从纯公共物品供给模式、公共池塘类供给模式走向俱乐部供给模式,在经济上、环境保護等方面将带来积极效用。

从实际情况来看,虽然我国生活垃圾分类不断推进,但是距离设定的目标依然有一定差距。以日本为例,直接焚烧率占垃圾总量80%以上;日本生活垃圾焚烧厂最高年份达到6000多座,后来垃圾焚烧厂数量大幅度减少,而焚烧能力却不断提升。德国是欧洲垃圾焚烧发电应用最为广泛的国家之一,基本实现了零填埋的目标。而以我国上海为例,垃圾焚烧处理占垃圾总量50%,生活垃圾焚烧和零填埋的目标都远未能实现。一方面生活垃圾的产量逐年增加,远未达到顶峰;另一方面焚烧厂数量少,焚烧能力仍然不足,二者之间呈现出紧张关系,说明我国生活垃圾分类治理任重道远。这正如《北京市“十四五”时期环境卫生事业发展规划》提到的一样,“现有生活垃圾焚烧和生化处理能力‘紧平衡、缺弹性”,其实这在各大城市均是如此。

从理论上来讲,城市生活垃圾分类治理思路就是转变为俱乐部类物品模式。由于中国国情的复杂性,城市生活垃圾分类的公共物品提供模式转变既可能从公共池塘物品转变而来,也可能从纯公共物品转变而来。城市生活垃圾处理背后的公共物品类型转变探究长效治理的激励机制,这种长效机制的建构难题同样在城市生活垃圾分类治理中表现出来。[13]如何实现这种转变呢?奥斯特罗姆归纳出8项设计原则来解决公共资源的治理困境,为我们探索公共物品供给模式的转变提供了思路。这些设计原则具体为:(1)清晰界定边界。公共池塘资源本身的边界必须予以明确规定,有权从公共池塘资源中提取一定资源单位的个人或家庭也必须予以明确规定。(2)确保占用和供应规则与当地条件保持一致。[14]规定占用的时间、地点、技术和(或)资源单位数量的占用规则要与当地条件及所需劳动、物质和(或)资金的供应规则相一致。(3)集体选择的安排。绝大多数受操作规则影响的个人应该能够参与对操作规则的修改。(4)监督。积极检查公共池塘状况和占用者行为的监督者或是对占用者负有责任的人或是占用者本人。(5)分级制裁。违反操作规则的占用者很可能要受到其他占用者、有关官员或他们两者的分级制裁(制裁的程度取决于违规的内容和严重性)。(6)冲突解决机制。占用者和他们的官员能够迅速通过成本低廉的地方公共论坛来解决占用者之间或占用者和官员之间的冲突。(7)对组织权的最低限度的认可。占用者设计自己制度的权利不受外部政府权威的挑战。(8)分权制企业。在一个多层次的分权制企业中对占用、供应、监督、强制执行、冲突解决和治理活动加以组织。

与奥斯特罗姆设定自主组织与治理不同,城市生活垃圾分类治理并非是一个公共资源的自治过程,而是政府、公共组织及其他主体通过法律与行政手段的协同治理行为。为解决上文提到的治理挑战,在借鉴上述8项原则的基础上,这里着重强调城市生活垃圾分类的俱乐部物品供给模式需要设定投放边界、确定激励方式并建立信息反馈机制。

(一)设定城市生活垃圾分类的投放边界

生活垃圾的投放边界是俱乐部物品供给模式的显著标志。这些标志有助于发现最为明显的违规行为,比如垃圾丢弃在固定投放区域之外,或外来人员把垃圾倾倒在本社区。如果投放边界不够清晰或者边界缺失,那么居民投放行为就很随意,这种情况下,既无法辨别投放的合规度,又无力维护物品良好性。结合实践,可以从空间边界、时间边界和人员边界对俱乐部物品进行探讨。

空间边界。城市社区要确定便利位置,用于生活垃圾的收集和排放,以极其显著的方式把公共环境与垃圾投放区域加以区隔。这里最为重要的是要让居民在心理上、观念上认同其他位置并非垃圾投放区,必然在行动上减少居民随意丢弃垃圾事件的发生。这就要求,在社区建设过程中,需要对整个区域进行美化和功能化,从而推动心理认同和观念认同。农村生活垃圾分类困难原因之一就是不能很好地做出功能区划分,也就助长了随处丢弃垃圾的习惯。

时间边界。生活垃圾的投放时间边界,主要表现为在固定时间回收垃圾,这是出于降低垃圾分类治理成本的考虑。这方面国外有成熟的经验可以借鉴,如日本一般要求每天早上8:00之前把生活垃圾扔到指定位置,德国对于处理的家具要求在约定日期早上6点放到路边,这如同8项设计原则提到的“使占用和供应规则与当地条件保持一致”。我国一些大城市这种固定时间边界的做法正在慢慢探索,这个目标的实现是一个策略性的缓慢推进过程。

人员边界。一般来说,生活垃圾处理本着就近原则进行投放,居民都在本社区范围内就近投放生活垃圾。由于涉及到处理成本,这就需要根据具体规则确定哪些人在本区域具有投放权利,哪些人员不具有投放权利。由于当前并未将生活垃圾处理费用与垃圾产量挂钩,也并未与社区乃至个人的成本支出、收益联系在一起,因此人员边界的规定并未引发关注。但是,随着生活垃圾分类的付费机制在部分地区逐渐实施,人员边界规则必然需要不断完善起来。

边界的保持需要有力地维护才能实现。无论是空间边界、时间边界还是人员边界,都不是自然形成的,而是人为建构的结果,需要严格执行才能实现。维护边界的办法如全方位的宣传、持续的检查、高强度的抽查等。运动式的生活垃圾分类治理非常能够凸显维护边界的意图,可是一旦松懈下来后,空间边界、时间边界和人员边界就变得模糊,进而消解俱乐部物品的持续供给。

(二)生活垃圾分类的价格机制与监督

生活垃圾分类治理中的一个难题则是如何准确识别并强化居民分类行为的规范性。生活垃圾分类的规范程度决定着生活垃圾分类治理的效果,现实中并不存在一劳永逸的杜绝各类不合规行为的方法,即使在国外,生活垃圾分类也很难达到百分之百的准确度。解决问题的方法可以通过利益手段加以调节,或者是依赖严格的外部监督,或者是依靠居民良好的内在道德动机,从治理的角度来看,这是一个长期的习惯养成过程。在众多的机制当中,价格机制发挥着显著的调节作用(见图2)。

首先,居民作为消费者的付费机制。付费是一个调节生活垃圾排放量的有效手段,生活垃圾分类中的居民作为消费者,由于通过处理生活垃圾而获取了某种积极效用,应该为此付费。美国旧金山居民有两种不同的付费方式,根据生活垃圾多少和是否分类付出不同的费用。日本存在着单纯计量付费制、累进计量付费制、定量付费制、补助组合付费制和定额付费制等5种方法收取费用。随着生活垃圾分类政策的实施与居民付费制度的推广,日本生活垃圾产量呈现倒“U”型的变化。研究表明,受到教育程度、固定工资收入比重、政府治理能力满意度、生活垃圾分类治理评价等因素影响,城市居民对于生活垃圾分类的支付意愿较高。[15]2019年11月修订的《北京市生活垃圾管理条例》规定垃圾分类的价格机制,多排放多付费、少排放少付费,混合垃圾多付费、分类垃圾少付费的原则,这些规定體现了价格机制的调节作用。

其次,居民作为生产者的收费机制。公共物品生产过程要考虑多元主体间的收益权共享,尤其向居民提供多元化的收益权分配。[16]分类后的生活垃圾作为资源用于焚烧发电,从这个意义上来讲居民扮演着生产者角色,就有权利获得相应的报酬,而报酬则表现为某种微量的收入,比如送积分、送鸡蛋、送垃圾袋等正强化激励。城市居民对垃圾分类的经济价值的感知对其垃圾分类行为具有正向激励效应,[17]这充分表明了经济价值的有效性,但也意味着这种经济价值消失后可能会带来分类效果的下降,正如强化理论中“消退”机制发挥的作用一样。罚款同样具有收费性质,是对分类不合格的资源供给者的惩罚,是由供给者角色自然延伸出来的一种收费形式。

付费与收费是两种不同的激励模式,从形式上看具有对立性,但二者服务于公共利益的目的是一致的,都是通过价格机制发挥作用,从长远来看,那种正强化给予利益的手段可能难以持续,而收费模式可能具有更强的稳定性。

无论居民愿意与否,监督检查都是确保生活垃圾分类效果的必要手段。从实践来看,关于监督检查形成了几种模式,第一种是抽查模式,北京市生活垃圾分类检查采取了此种模式,并通过北京市城市管理综合行政执法局发布督察报告进行通报;第二种是现场检查模式,即分类的生活垃圾在投放之前开袋检查,国外在回收之前同样进行检查,如果不达标则拒收;第三种是电子检查模式,这是近年来在部分地区尝试的方法。德国垃圾袋标注条形码消除了匿名性,这是俱乐部物品实现排他性的一种手段,有助于降低垃圾分类治理过程中责任主体追溯成本。互联网监管系统有效解决了垃圾分类各环节衔接不畅和环节内分类处理不清等治理难题,[18]某种程度上,技术手段监控机制可以有效规避生活垃圾分类治理中由于陌生人社会带来的消极参与和熟人社会带来的脸面问题,全方位、全流程、覆盖面广泛的监管是彻底解决城市居民生活垃圾分类搭便车行为的必要条件。

除了上面提到的模式,还有第四种为很多人所倡导但普及度不高的方法,即居民之间的互相监督模式。哈丁(1968年,1998年)提出了“彼此监督、相互认同”以控制过度消耗倾向,奥斯特罗姆8项原则中也包含了内部相互监督制约的内容,公众参与是生活垃圾分类治理的内源动力之一。[19]但是这种互相监督的模式在国内并不普遍,原因如下:其一是国外重视私人权益和私人空间,互相监督是通过私权的保护间接实现的,而国内私人空间和公共空间保护的观念并不强烈;其二,社区层面不合理分类行为所造成的损失未能转移回社区层面,未能形成社区层面的内循环激励模式,比如日本形成以社区为单位建立焚烧炉的内部激励机制,这样就把社区生活垃圾分类不合规的成本内部化了;其三,生活垃圾分类具有隐蔽程度高的特点,社区居民之间难以逾越隐私边界进行深度监督。

居民积极参与生活垃圾分类的互相监督是合作治理的表现,一般是以社区自治为前提。对于缺乏自治条件的社区而言,居民就欠缺维护公共空间的权利意识和动力,也缺乏保持内部高度互动的条件,这种情况下依赖于外部专门监督可能更为可取。如果社区组织具有较高的自治程度,社区成员更容易形成有效的内部互相监督,则能弥补外在监督不足。

当前城市居民生活垃圾分类治理借助惩罚手段加以保障。巴德汉认为,看守人监督和惩罚规则的运用可以更好地维护公共利益。[20]对违反相关法律规范的生活垃圾分类行为,进行经济处罚或记入信用记录是必要的,这在上海、北京等城市规范文件中都有相关内容,国外城市也有类似制度规定。当然,惩罚不是目的,深层次的目的是希望居民养成良好习惯,因此奥斯特罗姆的分级制裁原理在这里同样适用,也就是说,对于不了解规则的初犯者和不太严重的行为应该给予比较轻微的警告,而非直接以较严厉的处罚开始。

(三)生活垃圾分类效果的反馈机制

生活垃圾处理的俱乐部物品模式內在地包含了一个生产机制。生活垃圾在被投放、运输之后,进入循环经济的下一环节,能否发挥出资源价值,关系到俱乐部物品是否存在合法性。虽然人们不期待获得如同进入收费景区那样实实在在的体验,但是依然希望生活垃圾投入生产之后,后续的循环过程能够证明分类本身的价值与意义,比如生活垃圾分类行为促进了小区环境的美化,生活垃圾分类行为提高了资源的利用率。这种愿望深深地嵌入居民心里,会成为激励人们持续分类的动力来源。

事实上,大部分群众都存在着对生活垃圾分类的公益关怀,存在着通过自己的努力改变环境或改善生活居住质量的美好愿望。如果自己的分类行为能够带来积极的效果,就会形成具有道德意义的激励效应。

其一,生活垃圾分类准确度的评价反馈机制。许多居民在生活垃圾分类上面投入了大量精力,那么生活垃圾分类整体效果怎么样呢?这个问题应该以居民容易接受的语言形式加以宣传,而非仅仅用抽象的统计术语如生活垃圾分类准确率百分比之类的数据来传递。居民前后两个周期的生活垃圾分类准确性及其变化,应该通过方便的信息沟通渠道加以反馈。当居民获得了反馈信息,无论是积极的信息还是消极的信息,都代表着某种刺激物,既给执法机构后续监督行为提供支撑,又给居民后续努力提供动力与方向。但是,从各个城市生活垃圾分类治理实际运行情况来看,缺乏相应的统计与评估,更缺乏及时的反馈。甚至各地都有居民发现,有些分类后的生活垃圾在运送过程中又被混装在一起,这种负面的信息反馈打击了居民持续分类的决心与美好意愿。

其二,生活垃圾分类效果的及时反馈机制。生活垃圾分类进入后置环节,发挥资源生产作用。这一点不同于其他俱乐部物品,其他俱乐部物品经过把关环节后,接下来就是消费过程,而生活垃圾投放之后,更是一种生产行为,循环经济下的生活垃圾具有资源价值,如可以用来发电、堆肥。在日本、德国等地,焚烧处理不仅减少了填埋带来的环境污染,而且资源发电产生了比较可观的经济效益。我国城市生活垃圾分类后的生产性效果信息,缺乏及时的统计与反馈,居民难以感受到分类行为所带来的经济价值和社会价值,因此也就难以从内心深处产生一种成就感,这也影响了生活垃圾分类行为的连续性。

四、结论

居民生活垃圾分类的质量是治理的重点与难点。如果生活垃圾分类不够科学与精准,就会使得生活垃圾分类名存实亡,从而重新回到传统的生活垃圾分类公共物品供给模式。本研究认为建构俱乐部物品类的生活垃圾处理模式,需要科学设定俱乐部物品的边界,通过价格机制和监督机制来加以保障,并通过积极反馈生活垃圾分类的效果信息,让群众感受俱乐部物品带来的效益,从而形成生活垃圾分类的良性循环。

说明:本文系南京工程学院引进人才科研启动基金项目(YKJ201937)成果。

参考文献:

龚文娟.城市生活垃圾治理政策变迁——基于1949—2019年城市生活垃圾治理政策的分析[J].学习与探索,2020(2):28-35.

郭庭楠.生活垃圾分类处置的社会参与机制研究:基于社会学视角的分析[J].党政干部学刊,2017(8):64-67.

杜欢政,聂雨晴,陆莎,等.上海垃圾分类资源化利用的现状、问题与实践路径[J].中国环境管理,2022(2):13-18.

李玉红.绿色低碳循环理念的实践——以优化处理生活垃圾为例[J].行政管理改革,2022(11):62-70.

尚虎平,刘红梅.城市社区垃圾分类的绩效及其影响因素测评——一个全面绩效管理视角下的非干涉研究[J].甘肃行政学院学报,2020(2):34-45+125.

任博,张雅茹.基于ISPC框架的城市生活垃圾分类行动者行为分析[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2022(5):134-146.

刘承毅,王建明.声誉激励、社会监督与质量规制:城市垃圾处理行业中的博弈分析[J].产经评论,2014(2):93-106.

王伟,葛新权,徐颖.城市垃圾分类回收多元主体利益博弈与差别责任分析[J].中国人口·资源与环境,2017(S2):41-44.

宋妍,张明.公众认知与环境治理:中国实现绿色发展的路径探析[J].中国人口·资源与环境,2018(8):161-168.

G.Hardin.The Tragedy of the Commons[J].Science,Vol.162,No.3859(1968):1243-1248.

赵敏.环境规制的经济学理论根源探究[J].经济问题探索,2013(4):152-155.

陈飞宇,陈祺睿,李倩文.基于合成控制法的中国城市生活垃圾强制分类政策效果[J].中国人口·资源与环境,2022(8):107-117.

屈群苹.市场驱动型治理:城市垃圾“弱前强后”分类的实践逻辑[J].浙江学刊,2021(1):63-69.

埃利诺.奥斯特罗姆.公共事务的治理之道:集体行动制度的演进[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海三联书店,2000.

贾文龙.城市居民生活垃圾分类治理的居民支付意愿与影响因素研究——基于江苏省的实证分析[J].干旱区资源与环境,2020(4):8-14.

祝睿.环境共治模式下生活垃圾分类治理的规范路向[J].中南大学学报(社会科学版),2018(4):70-76.

张郁,徐彬.基于嵌入性社会结构理论的城市居民垃圾分类参与研究[J].干旱区资源与环境,2020(10):64-70.

孙旭友.“互联网+”垃圾分类的乡村实践——浙江省X镇个案研究[J].南京工业大学学报(社会科学版),2020(2):37-44+111.

楚德江,陈永强.农村垃圾治理的内源性动力及进路探究——以四川省丹棱县L村垃圾治理为例[J].环境保护,2020(20):41-45.

Bardhan,Pranab.Irrigation and Cooperation:An Empirical Analysis of 48 Irrigation Communities in South India.[J].Economic Development & Cultural Change,2000(4):847-865.

Research on the Transformation of Public Goods Supply Mode of Urban Residents' Domestic Waste Classification

Jiang Dongxu, Zhang Zhipeng

(Nanjing University of Engineering, Nanjing 211167, China)

Abstract: Urban residents' domestic waste classification belongs to the supply of public goods, which is in the process of transforming from pure public goods or public pond goods to club goods. This transformation is facing destructive resistance such as the tragedy of the commons and free ride. In the classification of urban domestic waste under the supply mode of club goods, residents play a dual role as both consumers and producers. In order to promote the effective formation of the club's goods supply model, measures and suggestions were put forward, such as scientifically demarcating the consumption boundary of public goods, promoting the payment mechanism of domestic waste classification, strengthening the effective supervision of domestic waste classification and timely feedback of the effect of domestic waste classification.

Key words: public pond goods; club items; domestic waste classification; urban governance

責任编辑:王 缙