土蜂舞

2023-06-05凌龙华

凌龙华

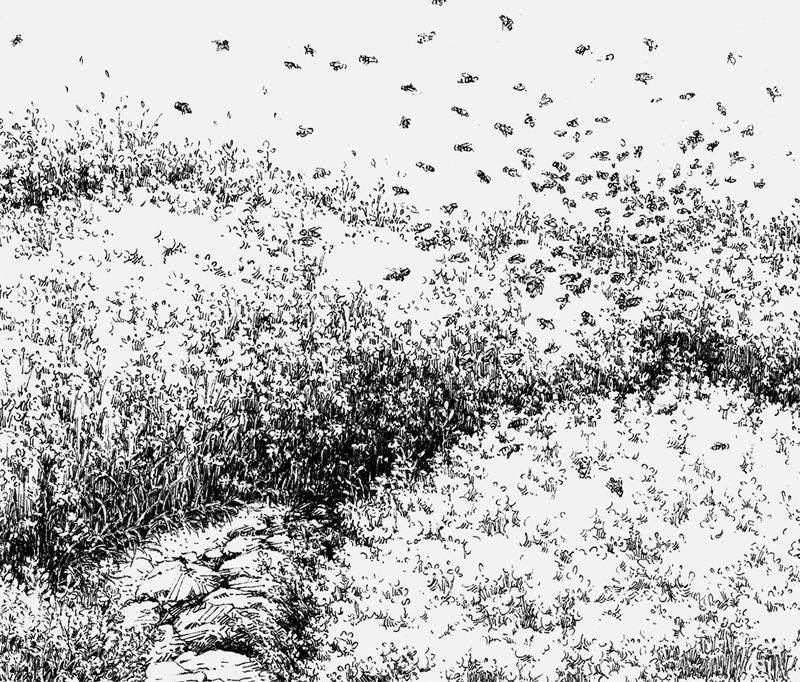

油菜花盛极,地气腾腾上升,和暖的风中回旋着嗡嗡的声响——那是浓郁的花香声,也是蜜蜂采花酿蜜的舞蹈声。

对蜜蜂,我既熟悉又陌生。陌生的是外乡人放养的箱蜂,神话般从远处来。到来时,云蒸霞蔚,油菜花金黄,小蜜蜂金黄,远远观望,恰似无数的光粒沸腾于无垠的花境之上。蜜蜂忙碌,放蜂人沉默,因而,把采蜜作为正业的箱蜂,也就是家蜂,我们始终敬而远之。

熟悉的是小土蜂,也叫胡蜂,黄黄的,个儿与家蜂差不多,然腰圆体胖,土里土气,毛手毛脚,不狠毒,酷似乡间顽童,好奇、散漫却憨厚无比。那时我们七八岁光景,互相称作小伙伴。小伙伴的亲密在于结伴玩,不关心上学而在乎早早放学后一路“疯”到家。田埂、竹林、菜园,都是好去处。

暮春时节,多的是草长莺飞,有的是鸟语花香。最吸引人的是高地上的一处油菜花,菜地一边是槿树条长成的低矮“篱笆”,篱笆一侧就是老阿定家堆柴养猪的土坯房。土坯房的顶用稻草盖成,墙体则由泥土夯就,俗称泥板墙。夕阳西下,油菜花闪烁着金光,芳香与热量投射到土坯房上,黄土的墙面竟也熠熠生辉。

我们被泥板墙上的一个个小圆洞所吸引。小圆洞光滑,筷子般粗细,把耳朵贴到墙上,隐隐可闻嗡嗡声,时断时续,时急时缓。我们知道,里面准藏着小土蜂,那声响是小土蜂在搬运花粉蜜。过不了多久,蜂尾先退出来,然后是闪动着两只大眼睛的蜂头露出来,萌萌的,宣告又一次出征。对蜂的采蜜(其实是采花粉),我们不感兴趣,蜂的勤劳仿佛也打动不了我们的心,我们感兴趣的是唾手可得的蜂蜜,是现酿在蜂肚里的“体蜜”,一丁点,蛋清状。

说来有些生猛。找到小土蜂洞后,我们就用稻草秆或细竹丝往里面捅。如果小土蜂在洞里,经受了这么三捅五捅,痛痒之下不得不缴械投降,乖乖出洞。我们用手指掐住蜂头,再轻轻一按蜂腹,一滴蜂蜜从麦芒状的蜇刺口涌了出来。挑出蜇刺,那一滴“疑似蜜”就可以享用了。可惜,那绝对是“一丁点”,且未经充分酝酿,因而,只是一丝苦涩的甜,隐隐还有一丝鲜花的青涩味,并不好吃,只是好玩。这情形如同鲁迅先生《社戏》中所写的偷吃蚕豆,在此权视作乡间顽童的恶作剧吧。

家蜂俊俏伶俐,小土蜂憨头憨脑,有时,明明知道我们早发现它——看着它入洞,这小家伙却偏不识时务,来个鸵鸟战术,把头钻入洞中,而把尾蜇倒钩在墙面外。这智商,看着让人发笑。性急顽劣的孩童,此时干脆就势扯断蜂腰,让蜂蜜直接“剖腹产”。扯断蜂腰吃蜂蜜,着实有些殘忍,好在偶尔为之。

土墙根特别温馨,也特别能消磨时光。光那墙面上的蜂洞、裂纹、斑块,就足以让无所事事的孩子们天马行空联想半天。重要的是旁边还有一棵白乌枣树。树不高,树枝上布满尖硬的三角刺。“楝树花开,抠眼不开”的好眠时节,白乌枣树亦开起无数的小花,细细碎碎,幽幽淡淡,不起眼;待到结果,特别是“白露”过后果色转红,我们已在土墙边守望过偌长个暑假。白乌枣学名“冬枣”,甜美最是入冬时,而那时的箱蜂早迁往白云边——更南方的“荔枝蜜”所在地;我们的土蜂则无地自容,销声匿迹。

冬闲时光,老阿定有时会出来望望枣树,但更多时候是茫然望望天空。他是个鳏夫,只有一个长年在外游荡的宝贝独生子,年轻俊俏的儿媳妇在窗台下做针线。那媳妇的弟弟与我是同学,由此我们就有充分的理由常常赖在土墙根下“蹲点”,也有更多的机会顺手牵羊吃上三两颗白里透红的白乌枣,那个脆啊,那个甜啊。

刻骨铭心,不识好歹惹马蜂。马蜂,胡蜂族中的大佬,凶悍,完全是土匪。也就在盼望白乌枣成熟的等待中,荆棘丛中,我们不小心捅了马蜂窝。原以为都是蜂,都酿甜甜的蜂蜜,想不到此蜂千万惹不得。抱头鼠窜,回到家,眼睛都睁不开,头呈“笆斗大”。吓破胆,蒙被睡。待到父母收工回来,逼问之下,只说了一句疼,便又昏睡过去了。

“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,不假。这么多年后,回乡下老家,见老屋的屋角处有一小小的马蜂窝,依然紧张,急欲报警。老父亲摆摆手,不以为意。一月后再探问,父亲说摘除了,那表情似乎在反问:值得大惊小怪吗?我的老父亲,是他自己动的手。他一定不记得当年的“笆斗大”事件了,但我,心有余悸。

如今,土墙不见了,大户承包的田野上,尽是麦苗青青。油菜被种植成景观了,养蜂人不知所终。土蜂失土,乡愁换取城思。

(插图:胜 胜)