中国古典园林中雨景的意境营造

2023-06-03徐欣叶

徐欣叶

摘要:雨在中国造园文化中有不可忽视的地位,雨景具有丰富的文化内涵和意境感知方式。利用雨进行造景是中国古典园林营造的重要组成部分,安排建筑、植物、水体、山石等元素,营造可游可居的立体雨景画卷,雨景的意境对现代雨水景观的营造同样具有借鉴意义,其意境生发在现代技术渗入下中得到了进一步继承与发展。

关键词:雨景 中国古典园林 风景园林 意境

雨,在园林中可观、可听、可闻、可感。中国传统文化赋予了雨景丰富的内涵,雨历来为文人墨客所吟诵、描绘,明代诗人李东阳的《听雨亭记》这样写道:“雨至众叶交错有声,浪浪然, 徐疾疏密。若中节会,其心冥然以思,肃然以游,若居舟中,若临水涯,不知天壤间尘鞅之累为何物也!”道出了听雨徐缓急骤、疏密错落的闲适心境。

雨往往以独特的方式附生于园林之中,将雨的诗情画意是中国古典园林不可或缺的一景,结合其他园林要素营造景观,雨景意境悄然而生。

一、雨景的文化内涵

(一)宗教内涵盘古开天辟地的神话体现了古人对雨水由来的思考。虽然古人无法解释雨是如何产生的,但雨对人类的生存至关重要,人们相信“雨有灵性”,给雨赋予宗教信仰的内涵,将雨神化,并修建庙宇,举行一系列的求雨祭祀仪式。

雨的宗教化,是人类赋予雨最初的文化内涵,是人们看雨、观雨、思雨后,最朴素原始的认识和对人力不能及的祈求,以解决生活及农耕之所需。

(二)民俗内涵《诗经》中“甘雨时降,万物以嘉”,描述了降雨润万物的情景,直观朴素地陈述了雨对于农业的重要性,这也是人们对于雨的第一认识。

“春雨贵如油”“一场秋雨一场寒”等大量民俗谚语均体现了雨水对于农业生产和日常生活的影响。二十四节气中的雨水、谷雨等节气是降水现象的反映,也是农耕文化对于节令的反映。此外,每逢风雨失调,人们都会到龙王庙烧香祈愿,祈求龙王治水,风调雨顺。这种民俗文化延续至今仍然影响着现代社会的雨水文化。

(三)美学内涵人们对于雨的认识,除了祭祀祈求外,也赋予了其美学内涵。文人士大夫等认为雨本身是有思想和情绪的,尤其是园林中的雨,充满诗情画意,历来是文学创作的源泉。古人借雨抒情、以雨寄思,留下许多蜚声中外的诗词和画作,王羲之的《兰亭序》传达了兴尽悲来、感慨万千的心境感悟,米友仁的《溪山烟雨轴》营造了烟锁雾笼、萧条稀疏的深远意境。雨景既体现了自然万物的美学价值,又传达了诗画中人文思想。

(四)人文内涵雨具有千万变化的形态,人们通过无数次的感悟产生情感共鸣,转化为内心积淀。如春雨的喜,秋雨的愁,细雨的绵,骤雨的凉等等。或悲或喜,或禅或道,人们将心境外化至雨的物象中,就赋予了雨人格化的思想内涵:喜乐之雨:雨被赋予希望、丰收、生命等乐观情感。“好雨知时节,当春及发生”。人们赋予了雨润物细无声的高贵品格。拙政园卅六鸳鸯馆楹联;“绿意红情春风夜雨,高山流水琴韵书声。”营造了和风细雨、万物复苏的美好景象。

悲苦之雨:是指雨被赋予悲秋伤春、离愁别恨、旅恨闺怨的悲苦之感。“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”借雨景的萧瑟凄凉抒发内心的悲切孤寂。留园涵碧山房对联:“卅年前曾记来游,登楼看雨,倚槛临风,俯仰已成今昔感。”诗人在雨景营造的独特环境中,感叹年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

禅意之雨:即赋予自然事物以更为理性的认知。佛教的传入让中国文学在表达悲喜情感之外,多了一种选择,禅意之雨就是如此。高义园对联:“老树荫浓新雨后,空山寂静夜禅初。”雨滋养万物,清洗万物。虎丘花雨亭与佛结缘,千人坐、点头石、白莲池等景观充满佛教色彩,营造淡泊雅致的深远意境。

二、雨景的意境感知

(一)听觉感知雨本无声,落到建筑、植物、水面、山石等不同要素之中,便有了滴答、沙沙、哗哗、淅淅沥沥等不同的声音。古人通过残荷听雨、蕉窗听雨,将自身的内心情感投射到雨的物象中,创作“留得残荷听雨声”“小楼一夜听春雨”“萧萧暗雨打窗声”等大量古诗词。听雨而非雨,是雨声所拥有的独特意境。拙政园的听雨轩、留听阁、留园的听雨楼和小莲庄的听雨亭等均是以雨声造景的。通过“听”的方式感受自然,园林意境由此悄然而生。

(二)视觉感知观雨花,赏烟雨,品雨滴,是雨的视觉感知方式。雨滴屋檐,似珠似线,如听雨轩窗外的雨帘;雨落水面,银花四溅,如拙政园小飞虹的雨花;淅淅细雨,烟雾蒙蒙,如嘉兴南湖烟雨楼的湖烟;雨的大小、急缓、疏密、声音、形态等都会对视觉感知产生影响。与亭、台、楼、阁、榭、山、水、花、树、人等构成不同组合,通过文人的视觉感知形成诗情画意的深远意境。

(三)空间感知雨浑然与天地之间,雨千变万化的形态给人以不同的空间感知。宗白華《论文艺的空灵与充实》说道:“风风雨雨,也是造成间隔化的好条件,一片烟水迷离的景象是诗境,是画意。”审美主体和客体之间有间隔,呈现出虚无梦幻,若隐若现的意境。

雨雾,让原本清晰的物象变得混沌模糊,从而拉开了人与景的距离,产生了一种“雾里看花”的距离美,“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,描绘了雨雾笼罩,湖山苍茫的西湖雨景;而雨声,拉近了人与景的距离,就真真假假、忽隐忽现的距离中,雨的空间感得以体现。另雨的时间动态也会带给人不同的空间感知。“江暗雨欲来,浪白风初起”,雨前,乌云笼罩,气氛压抑,园林的空间显得局促、压抑;“空山新雨后,天气晚来秋”,雨后空气清新,视线开阔。雨的空间营造无关于实际空间,而是气氛上的、心境上的,在特定的环境中能够引发了人们的不同情绪,营造了一种独特的空间美。

三、雨景的景观营造

中国古典园林在营造的过程中,不仅要考虑园林要素的造园手法,也要充分考虑气象变化存在的偶然性和突发性。雨的流动性和可塑性给予了园林景观更多可能性,借助雨景,园林中的亭台楼阁、花石草木等能展现其变化莫测,富有生命力的独特意境。结合中国古典园林造园要素的营造经验,可以总结出雨景意境的景观营造方法。

(一)雨与建筑

园林建筑是一种人文景观,也是园林造景要素之一,亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、舫、厅堂等都是园林建筑的基本类型。错落有致、布局灵活的园林建筑可以扩大和丰富园林空间,在雨与建筑之间形成富有意境的雨景。

1.建筑作为雨景的背景

园林建筑是雨中一景,自然也是雨景意境的营造要素之一,建筑形式、材质、位置、周围环境等条件的不同,都会影响雨景的审美意境。

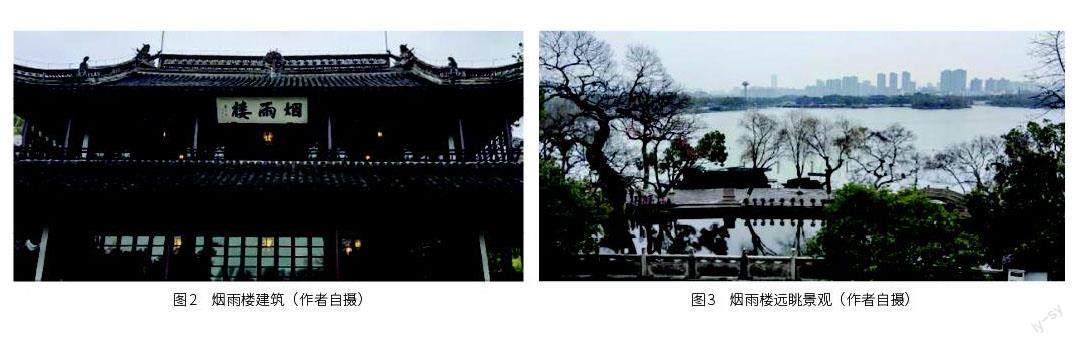

雨落在大片的水域中往往可引起烟雾环绕的苍茫之美,建筑若隐若现,点缀雨景,更显意境。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,嘉兴南湖烟雨楼,因烟雨诗意而得名。建筑本身并无太多特别之处,但每遇雨,整个南湖就像换了一层布景,湖烟四起,雨在人与景之间,丰富了景观层次,湖心岛上的亭、台、楼、阁廊等建筑隐约依稀(图1),景物随着距离一层一层淡去,最后融入苍茫的雨雾之中,如一幅浅绛山水画。

2.建筑作为雨景的观景点

园林建筑具有休憩和观赏的作用。人在建筑内可免去雨水湿身的困扰,还可透过窗户和帷幔倾听,静思、感悟雨景,增加了赏雨之趣。

楼台常作为观景点。烟雨楼便是游观登眺之所(图2),雨天登高远眺,视野宽阔,烟雨笼罩天地,原来眼前的景物这时都融于雨中,雨雾遮蔽了突兀的城市建筑和杂乱的景物,倚栏远眺(图3),依稀可看见一叶扁舟荡漾湖中,犹如天上游,如云如雾,雨景的距离美由此产生。

亭在园林中都置于高处或醒目处,常作为点景建筑。拙政园的荷风四面亭位于中部景区的交点,“四壁荷花三面柳,半潭秋水一房山”的景色自然映入眼帘。张宣题倪画《溪亭山色图》诗云:“石滑岩前雨,泉香树杪风。江山无限景,都聚一亭中。”亭聚拢四周松散之众景,呈现一派春雨洗礼过的明丽景象。荷风四面亭将四周滉漾的湖水、青翠的植物、淡雅的荷香都收敛在亭,游赏者置身亭中,视野开阔,在雨天可观赏“圆荷泻露”“跳珠溅玉”等动人画面。

廊也是极佳的雨景廊观景点之一,有顶覆盖,空间通透,可避风雨,是一种可“引”可“观”的建筑形式。拙政园中的听雨轩有曲廊相接,狭长而通畅的空间连接景点之间,下雨时,既可在轩内静坐听雨;又可在廊下漫步赏雨,移步异景,使得园内景色更具动态;还可行至玲珑馆前近距离观赏雨落屋檐,跳珠溅玉,疏雨戏鱼的美景,情、景、声、色交融渗透,既目饱清樾,又耳饱清韵。

3.雨景与建筑的渗透交融

园林建筑的青瓦、墙体、窗户等都是雨景营造的构成要素。雨景借助园林建筑丰富景观层次,园林建筑借助雨景渲染赏景氛围,二者互融渗透,创造园林意境。

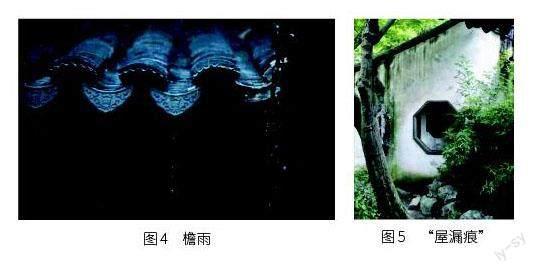

“临池作虚堂,雨急瓦声新”。雨落在屋檐之上亦可形成独特的审美意境,园林中特有的“檐雨”便是由于园林建筑的瓦垄——瓦沟——飞椽——滴水的构件组合形成(图4)。

留听阁两边临池,四周开窗,屋顶青瓦层层叠叠,每逢落雨,檐雨珠帘,倚栏听声,或轻或重,或急或缓,或快或慢,颇有情趣。留听阁是抽象的舫形建筑,巧妙地将建筑与水景融为一体,特殊的室内空间使观赏者犹如置于船舶之上,凭窗观荷,透过雨帘欣赏在雨中的枯荷,更显空旷寂静。

此外,书法术语“屋漏痕”便是来源于雨水与建筑的互相交融渗透。所谓“屋漏痕”,即雨天房顶漏水,雨水顺着墙壁而下,渗入墙体肌理,留下自然、斑驳、厚重、流动的痕迹。

“屋漏痕”是一种特有的雨景审美意象。留园中就有许多“屋漏痕”的踪迹(图5),青褐色的水痕蜿蜒于粉墙上,与墙根下植物和假山构成自然和谐的景致。随着长时间的雨水冲刷,“屋漏痕”的颜色愈发深沉,轨迹愈发明显,层次愈发丰富。

留园内形式各样的漏窗与周围深深浅浅的水痕,以一种古朴厚重的美学形态展现着景观的时间性。在此,雨景借助建筑墙体营造了一种自然、厚重、符号化的大美意象。

(二)雨与植物

竹、芭蕉、荷花、梧桐等常常一起构成意向群,在园林建筑墙根下、假山旁、水岸畔点缀适当植物,与雨相结合,或潇潇或沥沥或点滴在心,充满雅致的韵味。

1.植物阻挡雨营造声景

拙政园听雨轩临窗种植芭蕉,芭蕉叶大承雨,不需要借助屋檐或者离听雨点较近,便可听见雨打芭蕉的点点滴滴。杜牧写下诗句“芭蕉为雨移,故向窗前种”,以此表达对雨打芭蕉清脆之声的喜爱。利用雨与植物互相作用产生的声音来营造声景,是雨景所拥有的独特意境。

2.芳香植物融于雨营造香景

雨水冲刷粉尘,净化空气,且雨水会将花粉打落,所以雨后空气清新芬芳。园林常见的芳香植物有荷花、桂花、梅花、玉兰、牡丹等,借助风和雨,花香可形成“香遠益清”的嗅觉景观。拙政园中的远香堂前有一泓清池,遍植荷花,每雨后微风过处,阵阵荷香,自然氤氲出“雨晴陡觉荷香润”的雅致韵味。

3.植物结合雨营造诗景

雨景与植物互相衬托更能引起人们的心境变化,尤其是竹、菊、荷等象征性植物。历代文人墨客将植物人格化,创作大量诗词,如“竹怜新雨后,山爱夕阳时”“竹寺过微雨,石径无纤尘”等借雨后新竹抒发内心感悟,营造诗画意境。

拙政园中梧竹幽居利用梧、竹营造清幽一景,隔竹相望绿漪亭,竹叶汇雨而下,淅淅沥沥,摇曳生姿,修廊远映清静素雅,隐隐绰绰,形成了虚实相生的情境。在雨雾中游园,园林更具清雅悠远的诗意美。

(三)雨与水体

古人视水为园林中的“血液”与“灵魂”。在中国古典园林中,水体是园林造景的要素之一,园中之水至关重要,加以雨的修饰,呈现出别样的意境美。

1.雨落湖泽,云烟缥缈

雨落湖面形成的水雾,带给人深远的意境感受。如嘉兴烟雨楼,晨烟暮雨,雨天泛舟于南湖上,雨打湖面形成的水雾和雨帘本身使周围景物笼罩在一片烟雨蒙蒙之中,自然景观与人文景观融为一体,凝结为“烟雨南湖”独特的文化与意境。

2.雨打荷塘,跳珠溅玉

水景遇大雨会形成片片涟漪,形成“大珠小珠落玉盘”的景致,如此水面清音,兼具视觉美感与听觉美感。因此,留听阁临池而建,便于游人赏雨、听雨。隔着檐雨,可赏落在平台上、水池中、园荷上四溅的雨花,可听抑扬顿挫的雨声,饶有情趣。

(四)雨与山石

山石结合雨营造意境的造园手法在中国古典园林中也颇为常见。利用叠石手法创造高度落差,便可以在雨天形成飞泉、流瀑的景象,营造观雨意境。

环秀山庄雨与山石的造景方式十分巧妙,园林西北角和东南角的两处假山均可以汇集雨水。问泉亭坐落在池中央,四面临水,观赏者置身其中,在暴雨时可观两股雨水汇聚山顶,沿着山石堆叠的山涧盘旋而下,在有限的空间营造了“咫尺山水,气势千里”之景,形成了最具建筑学诗意的“坐雨观泉”的园林景观意境。

四、雨景意境的现代应用

在古代,雨水被视作天神的馈赠,园林坏境因雨而美,洛阳八景之一的“铜驼暮雨”展现了古代雨水景观的意境;到现代,人们不仅延续了古代雨景的意境,更是运用新的技术手段,从经济和生态的角度发展雨水景观,使之更好的服务于城市与人。

(一)体验式雨景

现代景观营造注重人性化,追求沉浸式体验,充分调动人的感知系统。梅洛·庞蒂作为知觉现象学的奠基人,强调认识需要回归存在本身,通过人的身体与环境的互动来感知世界。

运用到雨景设计之中,就使得现代设计师必须理解雨的形式、色彩、质感、材料、光线和肌理等,利用这些直观的感知刺激,使人们产生不同的感受和体验。例如现代景观中常采用水雾所带来的视觉和触觉的体验来营造如梦似幻的雨雾;采用水幕墙所带来的听觉与视觉的体验来营造雨打水面的噼啪之声。

现代景观借用技术手段,直截了当地营造感官体验式的雨景意境。

(二)人文化雨景

现代公园与景观环境不仅具有实用功能,还蕴含场所精神。诺伯格·舒尔茨的认为的“场所精神”是与真实环境紧密相连的,雨景总能勾起我们的回忆、想象和联想,使我们想起家乡多情的雨,江南的绵绵细雨。雨水景观营造应文化为根,借助设计方法,将人们的欢乐、悲伤、平静等情绪外化于雨景中。正是这种场所精神,使得雨水景观不仅局限于物理空间,景与情的融合,雨景便有了现代社会所追求的“场所精神”。

海德格爾提到的“诗意栖居”已成为现代社会人类的生存方式。诗意的栖居离不开雨景的意境营造,雨景之所以能望向意境的高峰,是因为雨本身的物象特性与文化内涵可以在审美主客体之间的产生反应,拉近人与景的联系,带给审美主体物象以外的思考、回忆、想象和联想等等情绪感知。雨作为审美客体,其文化底蕴、艺术涵养、宗教魅力等内在精神提升了景观人文价值,赋予了景观生命和颜色。

(三)生态性雨景

在我国古代,云南哈尼梯田是顺应自然、尊重自然的雨水管理工程。如今雨洪灾害引发我们对雨水的进一步思考,对雨水资源的管理与利用提出了更高的要求,在这样的契机下,雨水花园、海绵城市、生态湿地等雨水景观应运而生;蓄水池、渗透井、种植池、可透水铺装、雨水桶、渗水沟等雨水利用的技术方法也愈发成熟。许多发达国家已经形成了较为完善的雨水管理策略,比如可持续城市排水系统(Sustainable UrbanDrainage System)、低影响开发理念(Low Impact Development)、水敏感城市设计(Water Sensitive Urban Design)等。从生态建设着手打造雨水景观,既可以解决雨洪灾难问题,又营造了一个和谐优美、生态自然的雨景意境。

五、结语

中国古典园林以其精湛的造园手法和独到的园林形式展现深厚的传统文化底蕴,对意境的追求使中国古典园林具有别具一格的内在魅力,雨景作为园林不可或缺的一景,被赋予了独特的文化内涵和审美意境,对我国园林乃至世界园林中产生了深远的影响。发展至今,对现代景观和公园仍具有借鉴意义。

我国现代雨水景观应继承发展了中国古典园林雨景的意境营造。不仅需要展现诗情画意的审美意境和情景相融的文化底蕴,还要运用现代技术,建设生态可持续的自然人文式景观,在中国古典园林雨景的意境营造基础之上,全面结合我国传统文化,完善景观建造技术,促使雨景这一特殊的景观形式在现代园林中的应用和发展。

参考文献:

[1] 王思融.“雨”在中国古典园林中诗境思想表达研究[D] .西安建筑科技大学,2018.

[2] 杜蔚蔚.傅抱石雨景山水画研究[D] .曲阜师范大学,2018.

[3] 唐玉超.雨景在山水画中的审美意蕴[J] .美与时代(中),2017(5):51-52.

[4] 王蕊.现代城市雨水景观的意境营造[D] .武汉理工大学,2016.

[5] 张清华.水、风、雨在园林声景设计中的应用[J] .农业科技与信息(现代园林),2010(9):36-38.

[6] 徐云敏.雨意象在苏州园林中[J] .苏州教育学院学报,2010,27 (2):46-49.

[7] 王水浪.城市园林中的雨水利用探讨[D] .浙江大学,2010.

[8] 李松.浅谈中国古典园林中的雨景意境[J] .美与时代(上),2010 (4):75-77.

[9] 陶锋.蕉窗听雨——从景观设计角度分析苏州园林植物[J] .宁波大学学报(人文科学版),2006(2):122-124.