情境任务引领下的习作要素建构及教学策略优化

2023-06-01王文斌

王文斌

【摘要】在传统的习作教学中,影响学生习作的基本要素是习作主体、习作情境、习作知识,而情境任务引领下的习作要素,则由作者、读者、话题、目的、语言组成。情境任务统摄五个要素,各要素之间相互联系,良性互动。教师采用重构习作内容、引导角色对话、编创优秀例文、建立评价标准等策略,有助于盘活习作各要素,让“我”融入“真实境”,精准呈现“示范点”,实现“教—学—评”一体化,促进学生积极地表达与交流。

【关键词】情境任务;习作要素;策略;表达与交流

在传统的习作教学中,影响学生习作的基本要素是习作主体、习作情境、习作知识,主体是进行习作的学生,属于人员系统;情境是学生习作的源泉,属于动力系统;知识是教材提供的单元习作训练要点,属于条件系统。但从主体看,教材主要是从习作内容、习作方法对学生提出了要求,未激发出学生强烈的习作动机;从情境看,教材中提及了学生的生活场景,未将学生的生活情境与交流的目的、交流的对象(读者)、交流的方式等建立内在联系;从知识的呈现看,教材呈现了习作的陈述性知识,未普遍提供习作的程序性、策略性知识等。基于此,本文从学生习作动机培养的角度,来研究情境任务引领下的习作构成要素及其价值,为优化习作课堂教学策略提供参考。

一、情境任务统摄下的习作要素

“‘写作即交流是中小学写作教學的本质。营造具体真实或拟真的写作任务场景,教学生自由地表达与交流,是写作教学的主要目的。”[1]《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“义教新课标”)强调:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习;引导学生注重积累,勤于思考,乐于实践,勇于探索,养成良好的学习习惯……”[2]在这里,情境指教师为达到教学目标而选取或创设的为解决现实生活或未来生活中的问题的真实场景,包括为语言实践服务的背景(时代、活动)、景象(自然、生活)等;“‘事就是‘任务,一个完整的学习任务包括学习情境、学习角色、学习对象、学习目标、学习事件以及学习资源等诸多要素。”[3]笔者认为,以核心素养为导向的义教新课标正在召唤情境任务引领下的习作活动,并且任务要镶嵌在情境之中。

荣维东认为,“写作是特定语境中的对话交流。习作的交际语境要素主要有作者、读者、话题、目的、语言五个。写作时,写作者的不同身份,直接影响写作内容和行文风格;预想的读者不同,写作内容和行文方式需要有相应的变化;如果你谈论的话题读者不感兴趣,交流也很难进行下去;写作目的意识决定着你选择什么话题,如何安排行文,采用什么手法等。”[4]王荣生对交际语境写作理论进一步作了补充:“读者、目的、意图等交际语境要素决定着对写作内容、体裁、语言等一系列的安排。也就是说,我们在写作时,写什么、怎么写和为什么写,是受交际语境制约的。简单地说,就是‘语境决定语篇。”[5]美国教育家乔恩·米勒也总结了“真实性任务”的特征:“其一,要求学生自己积极地建构而不是被动地选择;其二,任务必须源于真实世界或模拟真实世界,并且具有挑战性。”[6]这意味着写作需要有真实性、挑战性的情境任务存在。只有这样,才能更好地落实义教新课标倡导的创设“学习情境、学习任务”的理念,让学生在真实的交际语境中进行积极的语言实践活动。情境任务引领下的习作教学就是要通过激活作者、读者、话题、目的、语言等要素,改变过去专注于文章“制作”的倾向,转为体现交往功能的“真实写作”。在这里,情境任务是学生的习作语境,是习作活动启动、推进和完成的动力源,内含作者、读者、话题、目的、语言五个要素。这五个要素决定着学生的习作品质:“作者”成了与读者进行书面交流的对话者、意义建构者、反思者,他要顾及当下的真实或拟真情景、任务的难易、读者的感受等因素,来构思、审视、修改自己的习作;“读者”,是书面交流的需求者、评判者、牵引者,引导习作的方向、内容、语言、文体等是否应景应人;“目的”,是书面交流的作用,即习作的作用是能在情境任务下对读者传达信息、劝说安慰,以及让读者审美娱乐等;“话题”,是作者和读者在书面交流中所涉及的大致范围和领域,比如阅读、环境、科技等;“语言”,是作者对照读者、话题和目的需要所选择的语言表达方式、表现或修辞手法、文体等。这五个习作要素相互影响,学生的习作活动才能真正成为“作者和读者在真实或拟真的生活场景下进行的一种交际舞蹈”。

二、习作要素的建构价值

情境任务引领下的习作要素建构,变革了教与学的关系,确定了新型习作教学的基本价值取向,建构了以学习为中心的新型习作课堂样态,彰显了语文课程的独特育人价值,使教学的环节、资源、活动等都围绕培育学生的核心素养组织和展开,促使学生的核心素养不断形成。

首先,强调主体性与创造性。情境任务引领下的习作要素建构凸显了学生的主体地位,让学生置于真实的情境任务中去思考和表达,增强了学生的学习兴趣和主动性,倒逼其去完成习作,体验习作的用途,引导其从被动接受者转变为积极的参与者和创造者。

其次,注重整体性与综合性。教师利用作者、读者、话题、目的、语言等要素,可以营造统一、完整的情境任务,让学生在可接受性与挑战性并存的情境任务下沉浸式地进行习作,呈现系统性的表达,促使他们全面思考问题,顺利解决问题,发展综合性思维。

最后,体现针对性与引导性。学生需要根据情境任务的要求,选择适合的策略来达到预期的习作目的和效果。这些要素可以为教师提供评价学生习作的依据。教师也可以通过提供指导和反馈,引导学生调整习作策略和活动方式,以更好地匹配各个要素。

三、情境任务引领下的习作教学优化策略

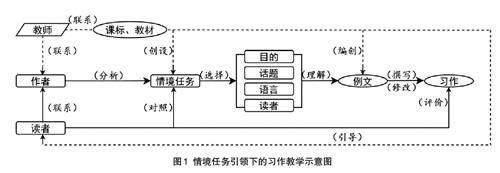

根据这些要素的关系和作用,教师除了要根据义教新课标、教材内容、学情来设计一组完备的习作要素,更要开展情境任务引领下的习作教学,使每个要素相互联系、相互作用,从而形成一个系统的、有序的习作运行结构(见图1)。

真实的言语情境任务引发作者真实的言语动机和言语过程,从而产生真实的言语作品。情境任务引领下的习作教学,是教师依据单元习作训练目标,将习作内容转化为各要素关联一体的“情境任务”,开启特定场景下的挑战性、交际性活动,驱动作者与读者围绕话题、目的积极对话,学习习作知识、技能,选择和运用习作策略、语言及文体,建构读者所需的表达与交流图式,从而发展语文核心素养。具体可以分为以下几步:第一步,确定情境任务目标。教师结合单元习作要求,联系学生生活经验,确定本次习作的情境任務目标。重点考虑情境任务的安排是否脱离学生的真实生活,是否能激活学生的表达兴趣,语言要素的训练是否指向本单元的要求等。第二步,设置情境任务内容。教师发掘、完善习作训练中的话题、目的、读者、语言等要素,合理整合充满趣味性、挑战性的情境任务内容,并设计、发布与学生生活相关的活动启事等,促使学生饶有兴致地了解与读者交流的目的、语言等要求。第三步,完成情境任务。教师先让作者与读者以对话的方式明确交流的对象、语言表达手法、句式、词汇、语气等,再提供编创的习作范文,让学生在自主、合作、探究中发现范文运用各要素的策略和语言要素的特征,确定语言的评价标准;然后对照评价标准练写习作片段,初步达到语言训练目标。第四步,测评情境任务完成的效果。学生完成习作片段后,教师可引导学生使用评价量表,以读者的身份去评判语言的表达效果,促使作者进一步修改习作,以更好地实现语言训练目标。

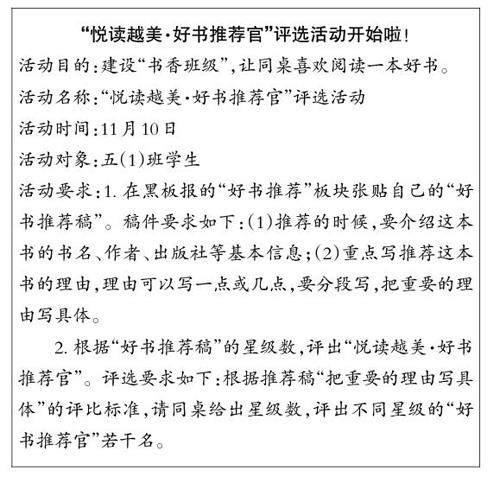

综观统编教材的各个单元,有关实用文、说理文、文学类的习作内容均涉及了语言要素,但没有处处交代话题、目的、读者等要素,这就需要教师进行相应的补充,以确保情境任务引领下的习作教学可以实现要素之间的良性互动。例如,五年级上册第八单元习作“推荐一本书”,是关于“好书推荐稿”的实用文习作训练内容。为了揭示习作教学中利用这些要素的规律,笔者聚合各要素,巧设情境任务,优化了本次习作教学的策略。

1. 重构教材内容,盘活习作各个要素

统编语文教材中,大多是以平铺直叙、言简意赅的语言和直接告知的口吻强调本次的习作要求。比如,五年级上册第八单元“推荐一本书”,是这么引出的:“读一本好书如同交一个好朋友。把读过的好书推荐给同学,就像把好朋友介绍给他们一样。”虽然这一段有亲和力的文字能激发学生的表达热情,但是,后面的话锋一转:“推荐的时候,要介绍这本书的……;写的时候注意以下几点……;写好后,把自己的习作……”这些语句缺少感召力、吸引力,一下子就把学生刚刚燃起的激情浇灭了。与其这样生硬、死板,不如将习作要求变成一则活动启事:

根据活动启事,教师可以设计出表1,让学生明确“推荐一本书”相关要素的内容。

将习作内容转化成征文、活动等各类启事,能在一定程度上将习作各要素关联、对应起来,形成一个要素间息息相关的统一体,让作者和读者成为“知音”,让话题、目的和语言交相辉映。学生在这种挑战性、情境性和交际性任务的驱动下,借助表格支架,能较为清晰地了解各个要素的具体内容,进而在习作中综合运用各个要素,就不会顾此失彼,因忽视某个要素而出现语言表达目的不明、内容不详、方式不对等问题。

2. 引导角色对话,让“我”融入“真实境”

传统教学中,教师习惯于先让学生浏览课本中的要求,再让学生说出这些要素的意思,导致学生由于紧张、胆怯而词不达意。倘若学生之间能以作者或读者的身份与习作要求展开对话,他们就能畅所欲言,轻松自如地阐明习作要素的内涵和外延、作用和价值。

以本次习作的要求为例,教师往往这样询问学生:“我们应该怎样来推荐一本书呢?请同学们打开课本,说说有几条要求。”如果教师设计成作者与读者“对话式”的问题,让学生置身于真实、自然的生活之境、交流之境,分别以不同的身份进行讨论,学生的交流意愿会显著增强。比如,交流的问题可以这样设计:(1)如果你是读者,希望在“好书推荐”板块看到哪一类好书?(2)如果你是读者,你觉得应该提供这本书的哪些基本信息和重要理由,才能让你喜欢阅读这本书?

以上两个问题紧扣习作要素,都是让学生从读者的角度去思考其他要素更为具体的意义。问题一,谈读者感兴趣的书目类型等,这是在扩大、深入阅读的话题;问题二,说说读者关注的基本信息和重要理由,这是在放大、聚焦语言的特征。这样一来,作者不仅能了解到读者喜欢的阅读类型、及其阅读品位,还能选定自己的推荐书目,以及推荐稿的内容、语言表达方式等。教师可以让学生进行角色对话后,借助表2、表3确定“我的读者”的语言要素内容:

3. 编创优秀例文,精准呈现“示范点”

习作是表达作者思想和情感的载体,语言起到了重要的作用。运用恰当的语言可以更加生动、准确地传达作者的意图。但“语言”是学生习作中最难把握的要素。对于小学生而言,模仿是创作的基础,学生通过模仿可以学习习作例文中的语言表达技巧和策略,掌握各类文体的表达规范,积累创作经验。

除习作单元外,大部分单元的习作教学需要教师去补充和拓展习作例文。五年级上册第八单元,同样缺少“推荐一本书”的范例。为此,教师可以参考网络平台上的“少儿推荐书目”,改编或创作不同类型的书目推荐稿,给学生提供多样化的习作例文,满足不同学生的模仿、创作需求。比如,对于想要推荐漫画的学生,教师可以《父与子》为例,展示这样的推荐理由:

随手一翻《父与子》这本漫画,你就会被其中的人物所吸引。漫画中的父亲,有着光秃秃的脑袋、翘起来的浓眉、圆溜溜的小眼睛、乌黑浓密的胡子、圆滚滚的身材,一点儿也不像传统观念中父亲高大、威严的样子;漫画中的孩子,头发凌乱,身材瘦小,一脸古灵精怪之气。一大一小,一胖一瘦,人物形象对比明显。简洁的画面里充满了笑点,读完也许你会偷着乐呢!

学生在赏析、交流中会领悟到写好推荐理由的方法:推荐漫画类的好书,可以描述漫画中的人物形象、转述故事大意、抒发阅读感受等,还可以分段写、具体写,通过多种方式聚焦阅读话题。有了这样的习作例文“示范点”,学生能发现语言的表达方式和文体特征;有了可见的语言样式,学生也就不会在写推荐理由时无从下手了。

4. 制定评价标准,实现“教—学—评”一体化

情境任务引领下的习作教学应当遵循“教—学—评”一体化的理念,要让学生根据习作要素的内容和特点,以读者的视角去评析作者的习作是否有效地完成了情境任务,达到了交流的目的。

从学生的习作“推荐一本书”来看,“目的”和“话题”都很清晰。然而,完成“评出‘好书推荐官”这一情境任务还需要教师引导学生在课堂上采用合适的评价标准,运用恰当的评价方式进行评价。好书推荐稿的标准是什么?显然,“目的”和“话题”不是评价重点,只是评价语言,即“重要理由”的前提条件。所以,教师要引导学生学习完例文后,及时总结出具有说服力、感染力的“语言标准”,并形成语言要素评价表(见表4)。

习作前,学生有了这些标准,才会在习作中写出有逻辑、有感染力的语言,启发读者去阅读这本好书。习作后,教师可以安排小组讨论,让学生以读者的身份比照评价表,打星评价,同时挑选出风格迥异、深受读者喜欢的优秀推荐稿,供全班学生参考、评议,评出不同星级的“好书推荐官”,启发学生取长补短,修改完善自己的好书推荐稿。最后,通过展示性评价,张贴不同星级的好书推荐稿,在班级里形成浓郁的阅读氛围。这不仅让“作者”意识到了推荐的重要性,也让“读者群体”作出选择,开展阅读。

情境任务引领下的习作教学,教师要正确理解、运用情境任务蕴含的各要素及其关系,巧设任务情境,设置角色对话,精制习作范文,优化评价方式,才能驱动学生在真实性、挑战性的活动中学习和迁移运用习作表达方法,实现个性化、创造性地表达与交流。

参考文献

[1][5]王荣生. 写作教学教什么[M]. 上海:华东师范大学出版社,2014:50,52.

[2]中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022 年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2020:3.

[3]薛法根. 用语文“做事”:素养导向的任务设计要义[J]. 语文建设,2021(24).

[4]荣维东. 交际语境写作[M]. 北京:语文出版社,2016:156~164.

[6]魏小娜. 真实写作教学研究[M]. 北京:人民出版社,2017:95.