从政治到哲学:《理想国》洞喻中的“返回悖论” *

2023-06-01王江涛

王江涛

引言:哲人为何返回洞穴?

政治哲学据说是为政治行动提供指引的理论,任何政治行动都包含着对善的先行思考①严格来讲,在政治哲学这一学问内部,存在着两种不同取向的学问形态:一种是以政治为研究对象的哲学,比如罗尔斯、桑德尔等学者所代表的英美传统;另一种是以政治为研究方法的哲学,比如洛维特、施特劳斯、阿伦特等流亡学者所代表的欧陆传统。这里讨论的政治哲学具体指后者,因为后者在时间和逻辑上皆先于前者。。因此,政治哲学必然指向关于善的知识。人们普遍认为,苏格拉底在《理想国》卷7 讲述的洞喻集中阐发了柏拉图关于善的学说。不过,这种“普遍认为”尚未触及善与政治哲学关系的实质。我们固然能够把洞喻看作对日喻、线喻的丰富和发展,看作引导格劳孔认识善的理式(ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα)的必要手段,但是,哲人返回洞穴的情节,却无论如何都无法还原为前两个比喻。在这个意义上,洞喻绝不仅仅是对“理式论”的形象化表达。

如何为哲人返回洞穴提供一个合乎情理的理由,成为洞喻解释的基本难题:“是什么迫使哲学家回到了他曾离开的洞穴?对这一问题的回答,不仅是理解柏拉图哲学乃至西方思想的关键,而且也事关哲学这一人类生活方式的可能性。”②李猛:《被迫的哲学家》,程志敏、张文涛编:《从古典重新开始》,上海:华东师范大学出版社,2015年,第162页。弗格森(A.S. Ferguson)认为,洞喻不是对线喻的补充和说明(509c—d),而是用政治寓言代替了之前的认识阶梯③A. S. Ferguson, “Plato’s Simile of Light. Part Ⅱ. The Allegory of the Cave”, The Classical Quarterly, Vol. 16,No.1,1922, pp.15-28.。施特劳斯(Leo Strauss)在《城邦与人》中主张:“即便是最好的政治生活也如同生活在洞穴之中,就此而言,城邦可以被等同于洞穴。”①Leo Strauss, The City and Man, Chicago: The University of Chicago Press, 1964, p.125.布鲁姆(Allan Bloom)认为,线喻讲述了灵魂“从认识的最低水平向最高水平的发展”,而洞喻讲述的是“发展到最高水平的哲学灵魂与城邦的关系”②Allan Bloom, The Republic of Plato, New York: Basic Books, 1991, p. 403.。可见,自20世纪以降,关于洞喻的解释虽然百花齐放③F. M. Cornford 把洞喻看作古希腊俄耳甫斯教的秘仪,在他看来,囚徒走出洞穴象征着灵魂从身体的牢笼中解放出来。Simone Weil虽然也认为洞喻具有宗教特征,但她的分析却是基督教神学式的:洞喻的前三阶段隐喻从此岸世界朝向彼岸世界的上升,而返回洞穴的第四阶段被Weil 创造性地解释成耶稣基督的道成肉身。Julia Annas 反对关于洞喻的一切宗教解释,她采取了一个全然世俗的立场,主张洞喻是理性启蒙的象征,尤其象征了人类摆脱各种成见,通过哲学实现自我解放的历程。海德格尔认为,洞喻描述了“真理之本质的规定方面的一个转变”,即从自行显示的无蔽真理向符合意义上的命题真理的转变。关于洞喻的文献综述,参见Asli Gocer, “The Puppet Theater in Plato’s Parable of the Cave”,The Classical Journal, Vol. 95, No. 2, 2000, pp. 119-129。值得注意的是,Gocer本人主张从柏拉图的诗歌批判来理解洞喻:洞喻中的变戏法演员(θαθματοποιόι)隐喻智术师和诗人,他们只知道取乐逗笑城邦民,而非促使他们进行思考和反思,这将给城邦民的灵魂以及整个城邦带来巨大的灾难。,但政治哲学的解释不绝如缕,因为只有政治哲学敢于直面“返回悖论”——哲人缺乏返回洞穴的动机。

洞喻在何种意义上反映出政治与哲学错综复杂的关系呢?一旦深入情节,读者便会发现,洞喻的情节环环相扣,其政治意涵层层递进,很难被单一解释充分揭示。就算秉持政治哲学的立场,读者们也往往在两种不同的观点之间游移——我们暂且称之为“统治论”和“教育论”。区别二者的主要标志在于,前者主张,哲人返回洞穴是为了统治;而后者主张,哲人返回洞穴是为了教育。细读文本发现,“统治论”和“教育论”虽然皆有据可考,且不乏言之成理的洞见,但这两种方案既没有讲透洞喻的全部要素,更不能解释苏格拉底这位哲人为什么返回洞穴。苏格拉底本人的哲学历程表明,较之于统治和教育这些外在的政治理由,返回洞穴有着更为内在的哲学理由。这一理由蕴含的政治意涵同哲学生活不可分割,同政治与哲学之间的张力亦不可分割。

一、第一种解决方案:统治论

如果把洞喻嵌入整个《理想国》的文脉之中考察,“统治论”似乎是解决“返回悖论”最顺理成章的思路。强迫观看过善的理式的哲人返回城邦担任统治者,本来就是正义城邦从理论变成现实的必然要求(473b—d)。

根据情节,洞喻可以划分为四个阶段。第一阶段(514a—515c)描述了囚徒在洞穴中的生存处境。有一群囚徒生活在一个没有阳光的洞穴之中,他们被锁链束缚着朝向一面墙壁,既不能转身,也看不见彼此。在他们身后,有一堵矮墙,矮墙后有一些人手举各种人造物雕像来回走动。矮墙后方有一团火光,火光将雕像的阴影投射到墙壁上。由于看不见身后的一切,墙上的阴影便是囚徒唯一可见的事物,也是被他们当作唯一真实的事物。第二阶段(515c—515e)描述了囚徒解放的过程。有一位囚徒被解除了束缚,站起身来,转过头去,看见了身后的火光,但因为光线耀眼,他感到茫然、痛苦,并转过身,朝向墙上更显而易见的阴影,囚徒的第一次解放由此失败。第三阶段(515e—516e)描述了囚徒走出洞穴,获得了真正的解放。这位囚徒被拖着走出黑暗的洞穴,来到阳光底下,经过一个习惯过程,他逐渐看清了洞穴外的事物,他庆幸自己的经历,宁可忍受一切也不愿回到洞穴。第四阶段(516e—517a)描述了囚徒返回洞穴的过程。他又走了下去,回到自己本来的座位上坐下,与那些始终被缚的囚徒一起辨认墙壁上的阴影。

虽然洞喻的第三阶段与第四阶段之间缺乏一个强有力的理由解释哲人返回洞穴的行为,但苏格拉底在讲完这个故事以后,又亲口告诉格劳孔,当囚徒走出洞穴,接触到那最大的学问,成为哲人以后,他不再被允许逗留在洞穴外面,他被强迫再下去走向那些被捆绑的人,与他们同甘共苦(519d)。

格劳孔抱怨苏格拉底在对这些哲人行不义(ἀδικήσομεν),在他们能过较高的生活时,却让他们过较低的生活。这番言论无异于证明忒拉叙马霍斯是正确的——正义是别人的好处(338e—339a)。苏格拉底提醒格劳孔,立法关心的不是某一阶层的幸福,而是全体城邦民的幸福(519e)。况且,这样的要求并非不正义:

因为在其他城邦中,变成这样的那些人可能也许并不分有那些城邦中的辛劳;因为,天生的[哲人]都是在各自政体中自然成长起来的,这些自然成长起来的[哲人]不欠任何人养育的恩情,他们不热衷于偿还那些恩情,是有理由的;然而……比起他们,你们得到了更好、更完善的教育,更有能力分有[哲学与政治]二者 (520a—c)。①中译文参见[古希腊]柏拉图著,王扬译:《理想国》,北京:华夏出版社,2012 年。凡有改动处皆依据S. R.Slings, Platonis Rempublicam, Oxford: Oxford University Press, 2003。正文中引用《理想国》或其他柏拉图对话,按照学界惯例随文附注斯蒂芬努斯码,不再另注。

言下之意,强迫依据的不是忒拉叙马霍斯式正义,而是西蒙尼德式正义——有债必偿(331e),哲人担任统治者不是哲学生活导致的必然结果,只不过是为了偿还当初接受城邦培养和教育所欠下的债。

苏格拉底的解释俨然在用“统治论”的逻辑打量洞喻与第三次浪潮的关系。“统治论”之所以“是可能的并且是必然的”,依据的正是“前面说过的”洞喻(519c)。当海德格尔说真理的本质“确实在第三阶段的末尾得到了澄清”,第四阶段“只是给出某种装饰整体结论,而不再对实质性的内容有所贡献”时②[德]海德格尔著,赵卫国译:《论真理的本质》,北京:华夏出版社,2008年,第78页。,他没有严肃考虑洞喻的政治意涵。第四阶段才是生成正义城邦的关键环节。

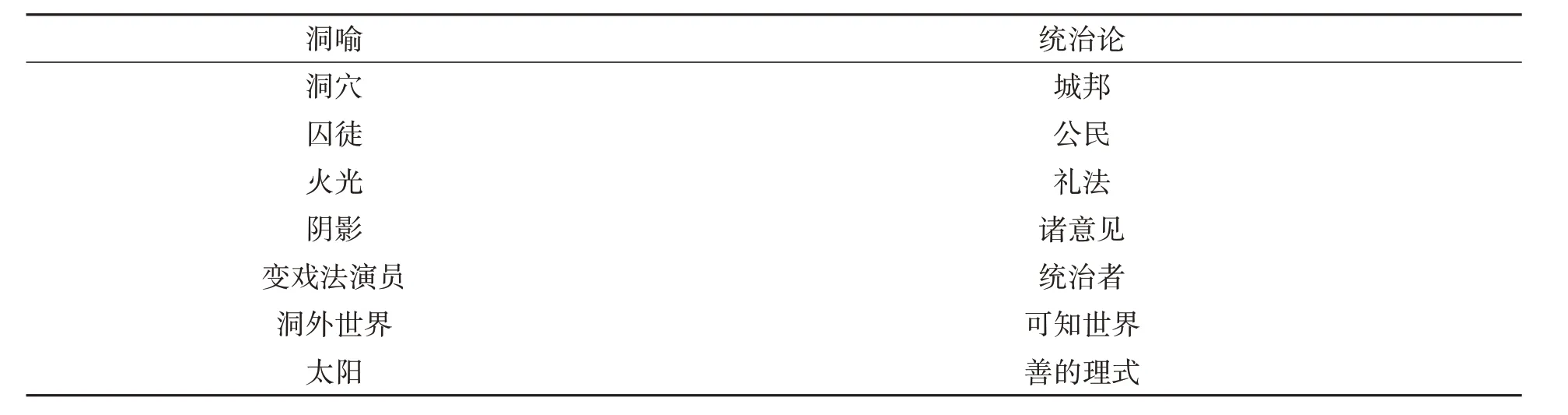

如果“统治论”能够化解“返回悖论”乃至第三次浪潮,我们似乎可以毫不费劲地厘清洞喻中的喻体与本体的对应关系:

表1 统治论的喻体—本体对应关系

正义城邦的生成取决于哲人的统治,而哲人统治的实现则需要回答三个问题:第一,为什么正义城邦离不开哲人的统治?第二,为什么哲人缺乏统治的欲望?第三,什么是强迫哲人去统治的动力?

苏格拉底坦言,以阿德曼托斯为代表的批评者之所以认为哲人对城邦无用,很大程度上是因为哲人没得到符合其天性的照料。如果城邦立法者强行把他从洞穴中拖拽出来,让他到达地面,并且允许他经历“一个逐渐习惯的过程”,这位哲人就能依次辨认出水中的倒影、自然事物本身、天上的星星、月亮以及万物的主宰——太阳(516a—c)。一旦哲人对喻为太阳的善的理式有了正确的认识,他便取得了统治的资格,因为“观看最真实的事物”,是创立法律和守护法律最重要的条件,“凡是要想正确行事的人,不论在私人或是在公众事务上,都必须对它有所认识”(484d、517c),这是哲人比其他人更适合担任统治者的首要标志。虽然返回洞穴的哲人需要重新适应“那些处于黑暗、阴影中的东西”,可一旦习惯这样做,他将能比“那里的人们看得更加清楚”,他“知道那里的各种图像是什么、代表什么”,因为他“看到过关于优秀的东西、正义的东西和美好的东西的真正面目”(520c)。不过,就像格劳孔在洞喻第三阶段所担心的那样,正义城邦的统治面临着一个潜在的危机——本该担任统治者的哲人不愿意统治。苏格拉底却说:

在一个城邦中,如果让那些最不热衷于统治的人去统治,这一城邦必然被治理得最好,最没有内讧,如果这一城邦拥有相反的统治者,结果也就会相反(520d)。

让缺乏统治欲望的人统治,这明明就是不义的,为什么在苏格拉底眼里却成了正义的基础?此番理由让人感到困惑:如果“强迫”这一行为对哲人有害,却对城邦有利,是否说明城邦的幸福与哲人的幸福不可能协调一致?如果“强迫”对哲人有利,那正义是否过于“抽象而不近人情”,以至于让人觉得不可理喻①参见Julia Annas, An Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Clarendon Press, 1981, pp.267-271。?于是,“统治论”的命题就被进一步转化为统治是否对哲人有利的问题。

里夫(C. D. C. Reeve)指出,统治者的生活肯定不是对哲人而言最幸福的生活,可如果不统治,城邦终究会被内讧摧毁,届时哲人的沉思生活也将随之消失。从长远利益考虑,如果全身心投入哲学生活在实践上不可能,那么哲人从事不具有内在价值的统治活动,就是为尽可能多地获得学习和认识真理的快乐所付出的必要代价,统治与沉思兼顾的混合生活,是哲人实际能过上的最快乐的生活②[美]里夫著,孔祥润译:《哲人—王:柏拉图〈王制〉的论证》,上海:华东师范大学出版社,2020 年,第314—317页。。

克劳特(Richard Kraut)虽然也认为统治对哲人有利,但他并不同意里夫从快乐的角度(哪怕是学习的快乐)衡量哲人幸福的论证,理由有二:第一,把这种功利主义的算计归为柏拉图的立场,十分可疑;第二,苏格拉底说,“我们把你们培养成了如同蜂窝中的领袖和国王,你们得到了比那些人更好、更完善的教育”,所以“你们每个人必须轮流下去和其余的那些人住到一起”(520c)。如果算计就能起到强迫的作用,那苏格拉底提供的上述理由就显得毫无必要③Richard Kraut,“Return to the Cave: Republic 519-21”, in Gail Fine ed., Plato 2: Ethics, Politics, Religion and the Soul, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp.241-242、249-251.。在克劳特看来,正义与自利之间的冲突不可避免,促使哲人返回洞穴承担起统治责任的,不是可预见的未来的利益,而是正义的必然要求。尽管如此,哲人依然有可能从中获益:因为当哲人用统治来回报城邦的养育之恩时,他是在用一种善回报另一种善,这样的回报不但在实践上是正义的,而且是对正义理式的摹仿④Richard Kraut,“Return to the Cave: Republic 519-21”, in Gail Fine ed., Plato 2: Ethics, Politics, Religion and the Soul, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp.241-242、249-251.。

无论如何,里夫和克劳特都同意,统治本身对哲人并不可欲,它只是必要之事而已(540b)。哲人既具备统治能力,又缺乏统治欲望,这构成了“统治论”的两个必要条件。正义城邦的实现最终依赖于强迫不愿统治的哲人参与统治,可对于强迫哲人统治的具体动机,二人存在分歧。这种分歧可归结为二人在理解哲人正义方面存在的分歧。当里夫用最大程度地获取求知的快乐来论证纯粹沉思生活的不可能以及混合生活的可欲时,他实质上是在用忒拉叙马霍斯的幸福观来解释哲人统治的动机——幸福在于占有更多的快乐(343b—344c)。克劳特的思路则更接近克法洛斯“欠债还钱”的逻辑:统治是哲人偿还接受城邦教育所欠的债。两相比较,克劳特比里夫更贴近苏格拉底的讲法——“你们每个人必须轮流下去和其余的那些人住到一起”(520c)。

然而,无论是克劳特抑或里夫,他们都没注意到,苏格拉底的讲法同洞喻本身的表述有一个决定性差异——“这人又走了下去,回到那同一个座位”(516e)。依照“统治论”的逻辑,哲人当然必须“下去和其余的那些人住到一起”,但他不可能“回到那同一个座位”,毕竟原来的座位不是统治的岗位。走上统治岗位显然意味着用法律教育公民,如果洞穴象征城邦,那么担任统治者的哲人将来到矮墙后,利用火光把手举的人造物投射到囚徒面前的墙壁上,这显然与“回到那同一个座位”相矛盾。罗森(Stanley Rosen)还发现了“统治论”的另一个矛盾之处:洞穴中没有共同生活的迹象,除了变戏法演员,洞中的囚徒缺乏交往,不仅没有建立任何社会关系,甚至连维持城邦最基本的生育活动也没有①[美]罗森著,朱学平译:《哲学进入城邦》,上海:华东师范大学出版社,2016年,第326—329,329—330页。。

可见,“统治论”对洞喻的解读是建立在忽略人的身体性、忽略城邦的物质性的前提之上。它初步揭示出哲学与政治的张力,这一张力主要表现为哲学对政治的改造以及政治对哲学的强迫。把二者联系起来的,是“欠债还钱”的正义观。正如苏格拉底所说,自我成才的哲人成了“统治论”的例外。他们对城邦没有亏欠,不受城邦的强迫,也就没有必要介入政治。政治与哲学更深层次的张力有待进一步挖掘,这便激发了解决“返回悖论”的另一种方案——“教育论”。

二、第二种解决方案:教育论

反对“统治论”的罗森本人就是“教育论”的坚定支持者。在他看来,构建洞穴的意象,是为了强调哲学生活和政治生活之间不可逾越的鸿沟。变戏法演员及其人造物不是政治学的隐喻,而是灵魂学的隐喻。洞穴是灵魂,而非城邦②[美]罗森著,朱学平译:《哲学进入城邦》,上海:华东师范大学出版社,2016年,第326—329,329—330页。。

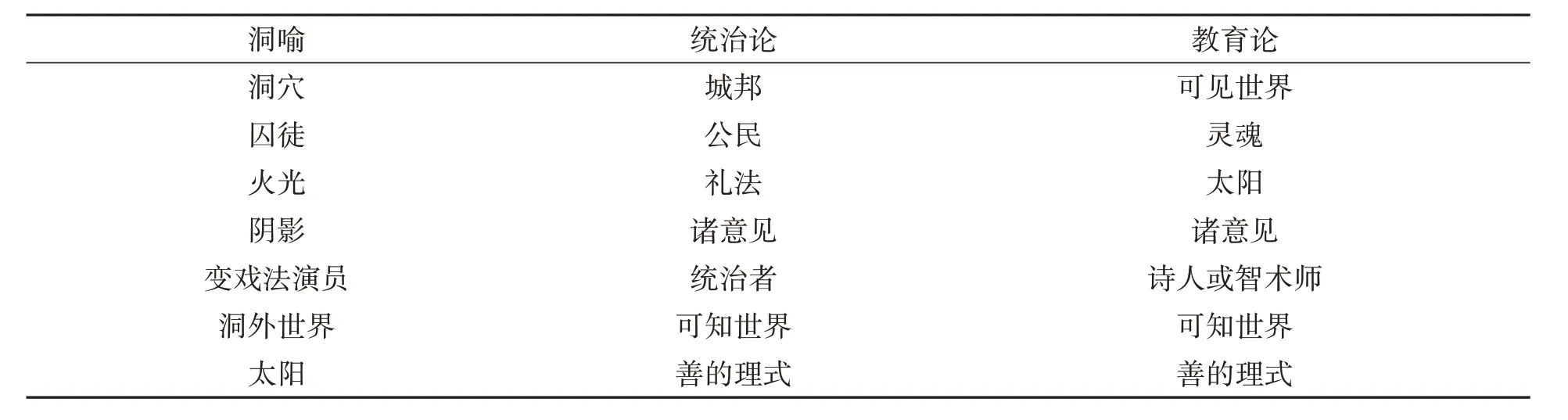

不过,“教育论”并非罗森的创造发明,同样有文本上的依据。洞喻第一句话:“请你把我们的天性,就接受教育和缺乏教育而言,和下面的情形做一个比较”(514a)。苏格拉底讲完洞喻后,立即提醒格劳孔,要将洞喻“整个地和前面说过的话联结起来设想”:洞穴中的世界即可见世界;洞穴中的火光比作太阳;那向上的行程和观照比作灵魂向上进入那思维世界的行程;太阳即善的理式(517b)。如果字面地理解苏格拉底的提醒,“前面说过的话”(τοῖς ἔμπροσθεν λεγομένοις)特指《理想国》卷6中的线喻,那么根据“教育论”,本体与喻体的具体对应关系如下:

表2 统治论、教育论的喻体—本体对应关系

不难看出,苏格拉底一头一尾关于教育的论述把整个洞喻夹在中间,说明哲人统治不过是洞喻的表面主题,其真正主题乃是教育。教育的本质不在于将灵魂中本来缺少的知识灌输进去,而是迫使灵魂的眼睛“从黑暗的事物上转向光亮”,从生成变化的存在物转向永远不变的存在物(518c—d)。这个转向的关键环节发生在第二阶段:原本面朝墙壁注视阴影的囚徒被解除束缚、被命令站起来,转过身直视火光。这一切不是囚徒凭借自己能力实现的自我解放,解放借助了外力。正如苏格拉底提醒的那样,只有联系“前面说过的”线喻,我们才能更好地把握“教育论”。如果洞穴世界象征可见世界,那么洞外世界就是可知世界。洞穴世界与洞外世界的区别相当于感官世界与超感官世界之间的区别,第三阶段描述的上升运动无异于从感官世界上升到超感官世界的“纯粹思想的运动”③[德]黑格尔著,贺麟、王太庆译:《哲学史讲演录》第2卷,北京:商务印书馆,1983年,第176—177页。。但是,“教育论”回到线喻只是为了帮助我们更好地理解洞喻,如果舍弃第四阶段,把洞喻完全还原为线喻,“教育论”便成了打消洞喻政治意涵的买株还珠。

根据线喻,整个世界被划分成四个不同的领域,从低到高分别是:影像的领域、实物的领域、数学的领域以及理式的领域。洞喻中所谓的转向,无非是把囚徒的视野从实物的领域转向数学的领域。这一转向同时扭转了城邦与灵魂的关系:城邦在卷2时被苏格拉底当作认识灵魂的必要手段引入讨论,如今我们发现,城邦至多反映出灵魂的轮廓,无法精确地反映灵魂的本质。苏格拉底曾告诫格劳孔,要想精确地认识灵魂的本质,需要“一条更漫长、更坎坷的道路”(435d),这条道路就是洞喻第三阶段的上升之路。城邦就其本性而言是被固定在第三分线段的实体领域,惟有灵魂才能在四条分线段上自由地上升、下降,城邦则被固定在实物的领域中,对于向灵魂敞开的更高视野一无所知。

从“统治论”到“教育论”的视野转换,不能简单等同于从政治视野转向了认识论视野。“教育论”只是抹消了洞穴的政治特征,并未否认灵魂的政治特征①政治的视野贯穿了《理想国》全书,是这篇对话的主要特征。即便在分析灵魂时,《理想国》也借助了政治的视野,比较《斐德若》分析灵魂时所借助的非政治视野(《斐德若》253c—e)。。否认灵魂的政治特征,就会像黑格尔一样否认洞喻的第四阶段。从形式上看,“教育论”将城邦的秩序内化为灵魂的秩序,将哲人对非哲人的统治内化为灵魂对身体的统治或理性对非理性的统治。

施特劳斯曾在《重述色诺芬的〈希耶罗〉》中提到过这样一种“返回悖论”的解决方案,有别于《城邦与人》的“统治论”:“我们区分合法的主观确定性和疯狂的主观确定性。真正的确定性必须介于主观性之间。”②参见李世祥:《洞穴与哲人——海德格尔和施特劳斯对重返洞穴的解释》,《社会科学研究》2010年第2期。根据李世祥的研究,施特劳斯关于洞喻的论述比较复杂,至少有三种不同的解释,不能简单归纳为“统治论”或“教育论”。没人能完全做到自给自足,即便是哲人也不例外,他同样无法脱离城邦,也克服不了人之为人的有限性,这意味着哲人需要同非哲人交往。这里的“交往”,既在较低层面表示哲人依赖于他人提供的物质生活资料,以便腾出闲暇去沉思;又在较高层面表示与现实的或潜在的哲人缔结友谊,分享追求智慧的乐趣。在“统治论”中,如果说强迫哲人返回洞穴的是哲人作为城邦公民的政治义务,那么在“教育论”中,强迫哲人返回洞穴则反映出人在自然本性上对交往的需要。

既然哲人离不开城邦,根据正义城邦“一人一事”的建城原则(370a—b、433a—d),每个人都应当从事一项自己的事业。一方面,哲人不能游手好闲,必须参与城邦的劳动,有自己的事业;另一方面,哲人的劳作势必围绕善的理式展开,不能在哲学之外拥有其他事业,正义的人“只做属于自己的事,不去涉及任何旁骛”。在这个意义上,教育尽管是单一的劳作,却可以实现双重目的——既与洞内的同伴建立联系,又使灵魂向洞外世界敞开。这是城邦中的哲人正义地从事哲学的唯一办法。

“教育论”看似否定了“统治论”的结论,但考虑到统治者的主要职责在于培养和教育(423e),教育几乎可以说是正义城邦唯一的政治活动。就哲人返回洞穴后的具体活动而言,“教育论”与“统治论”没有实质差别,卷7后半部分的哲人教育充分证明,“统治论”与“教育论”虽然对于哲人返回洞穴的动机理解不同,却一致同意用教育来安排哲人在城邦中的生活。布鲁姆说,一个人要在教育中脱离桎梏,不能仅靠个人奋斗,还要指望有一位教师,逼迫他转向光③Allan Bloom, The Republic of Plato, p.403.。

尽管如此,“教育论”在解释文本方面仍面临一些困难,其中最大的困难便是依托线喻的解释框架与洞喻本身的情节出现了错位。根据卷7 哲人教育的内容,哲人促使青年从变化事物转向不变事物需要“唤醒他的理性”,而这唤醒的任务则由数学承担。因为,数学将“以一种奇特的方式把人引向真理”(523c—525b),这意味着洞喻第二阶段的转向相当于线喻第三线段朝向第二线段的转变。既然数学事物属于可知世界,则应出现在洞外,而促使囚徒转向的教育却发生在洞内。就算我们把数学事物放在洞内,即洞内代表线喻的第二至第四线段,洞外代表第一线段,问题依然没有解决:首先,假如洞穴包含第二线段,那么火光不可能再隐喻太阳,从而与苏格拉底的说法相悖(517b);其次,如果洞外世界将被等同于线喻上的第一线段,这样洞外的阴影和自然物在层次上的差异将被抹消。

由此可知,“教育论”把政治与哲学的张力理解为哲人无法摆脱人之为人的政治本性,显得比“统治论”揭示的政治义务更为深刻。如果说“统治论”体现出哲学对政治的改造,那么“教育论”则意味着对人的政治本性的重新发现。“教育论”把“返回悖论”解释成哲人向政治动物的自然本性妥协,实质上是把“统治论”强调的城邦对哲人的强迫内化为哲人灵魂中非理性部分对理性部分的强迫。至于追求智慧的理性部分本身是政治性的抑或非政治性的,“教育论”的解释依旧不够透彻。正如“统治论”的解释激发出“教育论”,“教育论”在文本上的困难势必将激发出一种更为圆融的解决方案。

三、“第二次航行”:意见之于哲学的积极意义

上述两种主流观点证明,正如赖特(John Henry Wright)所说,洞喻引发的新问题不亚于它所解决的问题①John Henry Wright, “The Origin of Plato’s Cave”, Harvard Studies in Classical Philology, Vol.17,1906, p.131.。它们虽然在不同层面上解答了“返回悖论”,可无论“统治论”抑或“教育论”都难以解释苏格拉底这位哲人为什么返回洞穴,以至于安德鲁(Edward Andrew)批评,上述解释错误地把哲人返回洞穴归咎于某种外在的强迫,实际上却是某种内在必然性导致的结果②Edward Andrew, “Descent to the Cave”, The Review of Politics, Vol.45, No.4, 1983, p.513.。

安德鲁的批评提醒我们注意,洞喻乃至整部《理想国》的哲人形象确实与苏格拉底的形象有一定差距。具体来讲,主要有两点不同:

第一,洞喻的哲人掌握了“最大的学问”——善的理式,是名副其实的占有智慧者,而苏格拉底仅仅是热爱智慧者,自称对善的理式一无所知。

在洞喻第三阶段,走出洞穴的囚徒经过一个适应过程,最终能够直视太阳。一旦有能力观看太阳,就能够设想太阳“对于他和他的同伴们在洞穴中所见的一切”的主宰(516b—c),进而能够凭借这一洞察力成为洞穴里的主宰。洞喻的哲人形象完全契合哲人王的主旨。

哲人(φιλόσοοφος)原本表示智慧(σοφία)的爱好者(φίλος),苏格拉底在卷5 也如此界定哲人。就定义而言,哲人欲求的对象是真理、知识或学问,他与爱少年、爱美酒以及爱荣誉的人一样,同属于爱者。他“毫不犹豫地想品尝每一种知识,乐意去学习并且永不感到满足”(475c)。值得注意的是,哲人通过这种学习,“能抓住永远保持同一本性和同一方式的存在”(484b)。“抓住存在”的能力取代了观看的爱欲,成为哲人真正的特征。苏格拉底本人是否实现了从“热爱智慧”到“占有智慧”的飞跃,我们无从得知,毕竟柏拉图笔下的苏格拉底形象从来不是占有智慧的智者,而是追求智慧的爱智者,况且他自己也承认,对善的理式缺乏知识(505a、506c)。作为《理想国》的讲述者,苏格拉底虽然抹平了卷5 的爱智者与卷6的智者之间的差异,但是,作为爱智者的苏格拉底与真正智者之间的差异不会随着这一“抹平”而消失。

直视太阳或者认识善的理式是哲人得以返回洞穴施展才华的必要条件。若没有关于洞外事物的正确认识,返回洞穴的哲人不但不可能成为合格的教育者,甚至连做统治者的资格都没有。“统治论”和“教育论”无不以哲人直视太阳—掌握真理为前提,但苏格拉底显然不属于这类哲人。假如洞喻的确揭示了“哲学这一人类生活方式的可能性”,那它必然对苏格拉底也有效,我们不得不重新考虑,无法直视太阳的哲人为什么依然返回了洞穴?

第二,洞喻中的囚徒、变戏法演员以及哲人缺乏彼此之间的对话,苏格拉底的哲学活动则主要由对话构成①需要注意的是,苏格拉底的哲学活动包含了对话和沉思两个部分。关于苏格拉底式的沉思,参见柏拉图《会饮》220c—d。。

洞喻并非彻底排除言辞,只不过言辞主要出现于第一阶段和第四阶段。在第一阶段,有些变戏法演员一边搬运东西一边说话,他们发出的声音传到墙壁上产生回声,会让囚徒们误以为是阴影发出的声音。在第四阶段,哲人返回洞穴后会遭到囚徒们的嘲笑。反之,哲学的转向和上升完全在沉默中完成,观看是哲学活动的核心,言辞(λόγος)的地位几乎可以忽略不计。这种视觉中心主义的哲学活动同苏格拉底的哲学活动显然有天壤之别,令人心生疑问,苏格拉底的哲学活动与对话不可分割,如果没有对话,还存在苏格拉底式哲学吗?

第一个差异与第二个差异并非没有联系。根据日喻,人的认知行为被比作观看行为。观看行为不仅仅发生在视力与色彩(以及形状)之间,如果缺乏光亮,物体的色彩或形状不可能被眼睛观看到。同理,只有“当灵魂把目光集中在真理和事物的本质所照耀的东西上”,它才能看到对方、认识对方(507d—508e)。这一比喻暗示,如果太阳象征着那“最大的学问”,那么哲人根本不可能认识“最大的学问”。因为,在太阳的意义上,善的理式是灵魂认识事物的中介,不是灵魂认识的对象。如果灵魂将善的理式当作认识对象,则需要另一个“太阳”将善的理式照亮,这在逻辑上将陷入无限倒退的循环之中。只要观看意味着用肉眼观看,人就不可能直视太阳,否则眼睛一定会瞎掉。同理,灵魂无法以善的理式为中介认识善的理式。

如果与“前面说过的”日喻联系起来,直视太阳的说法必然无法按其字面含义理解。由于认识悖论的缘故,哲人无法直视太阳,无法直接把握善的理式。可如上所述,“统治论”和“教育论”若成立,又以此为共同的必要条件:

[哲人]能看到太阳,不是它在水里或在其他地方里的幻影,而是[太阳]在它自身领域中的它本身,他能看到它,并且能观察它是什么样的东西(516b5)。

事实证明,人眼直视太阳的本体是一个不切实际的前提。理解苏格拉底为什么返回洞穴,我们需要突破认识悖论的死胡同,重新寻找一个更切实际的内在视野。在《斐多》中,苏格拉底揭示了这样一种内在视野,而且还从这一视野中拓展出哲人的第二次转向。在经历了早年的失败以后,苏格拉底放弃追随阿那克萨戈拉,独自探索出一条迂回的进路:

于是我觉得,在经历过这些之后,既然我探究存在的东西已经失败,我就得小心,别再经历那些静观日食搞探究的人所经历的——毕竟,有些人毁了眼睛,因为他们不是探究水中或某个诸如此类的东西中的太阳映像。我意识到有什么不对劲儿,因为,如果我用眼睛去瞧这些事情,试图用每一种感觉去把握它们,我畏惧会整个儿搞瞎自己的灵魂。所以我觉得,我应该逃入种种说法(ἐν λόγοις),在其中探究存在的东西的真实(99d—100a)。②[古希腊]柏拉图著,刘小枫编译:《柏拉图四书》,北京:三联书店,2015年,第507页。

苏格拉底的夫子自道表明,他在年轻时经历过洞喻第二阶段的转向及第三阶段的上升,最终却惨遭失败。造成失败的原因,主要是因为一心渴望直视太阳本体的哲学爱欲致使哲人对眼瞎的危险视而不见。这种危险即苏格拉底在退而省其私时意识到的“不对劲儿的地方”。因此,我们可以推测,强迫苏格拉底本人返回洞穴的,既不可能是哲人对祖国的政治义务或改造城邦的欲望,也可能不是身体对灵魂的束缚或哲人对城邦的依赖,而是来自哲人对真理更为清醒的爱欲③除了直视太阳以外,苏格拉底与洞喻中哲人的另一显著区别是爱欲——洞喻中哲人的上升是被迫的,缺乏爱欲的激发。。倘若政治与哲学不可能实现和谐统一,那么哲人的第二次转向与其说来自城邦或身体的强迫,不如说基于自我认识的节制。

苏格拉底在《理想国》卷9 对格劳孔说:“灵魂的三个部分分别享受三种快乐,也有三种欲望(ἐπιθυμίαι)。”其中,理智的欲望在于“全神贯注地认识真理、认识真理存在的地方,对那些涉及金钱和名声的事情,它最不关心”(580d—581b)。由于把握善的理式的上升道路具有不切实际性,也就是说,强迫哲人沿着下降道路返回洞穴的不是外在于哲学的活动,依旧属于那种“全神贯注的认识”,亦即哲学爱欲本身的内在要求。正是在这爱欲的驱使下,苏格拉底进行了第二次转向,回到洞穴中自己的座位上重新坐下,把哲学从天上(洞外)引入城邦(洞内)。在洞喻的第三阶段,哲人宁可忍受一切也不愿返回洞穴,前提是他已经看见了太阳,把握到了善的理式,进而实现了真正的自足,自然没有返回洞穴的必要。苏格拉底在《斐多》中的自白表明,洞喻描述的哲人探究真理的那条进路在实践上颇成问题,他把这套方法等同于阿那克萨戈拉的自然方法,并意识到这种方法的内在困境:凭借自己的理性之光超越洞穴,直奔太阳底下的真理世界固然伟大,但更伟大且更艰难的是返回。“返回悖论”得以成立的前提是直视太阳的认识悖论,解决了认识悖论,“返回悖论”也就迎刃而解了。据此,苏格拉底从探究自然的直观进路中抽身而退,转而从意见出发探究真理。

苏格拉底转向意见,并不意味着放弃追求真理。他同所有哲人一样,把认识整全、认识世界的本原当作哲学的目标。转向意见,不过是以一种新立场、新方法和新态度赓续了探究自然的志业。苏格拉底赋予意见更大的重要性,反映出他对意见与知识之关系的全新认识。

此前,“统治论”和“教育论”皆对意见有所褒贬。褒贬依据则取决于在第二阶段发生的第一次转向。转向之前,直面洞壁的囚徒们把阴影视为真理。换言之,意见即真理。即便转向后看见了洞中的火光,囚徒也会因为火光耀眼而不肯斩断意见与真理的原初联系。直到走出洞穴,意见的真理性才被彻底否定。

然而,这绝非对意见的客观评价。苏格拉底领悟到,意见介乎真理与谬误之间。根据洞喻,意见(洞壁上的阴影)源于变戏法演员手中的人造物,而这些人造物又源于洞外的自然物。可见,意见不是谬误,它虽然也不是真理,但却包含有真理的片断。当直观真理变得不可行之后,意见蕴含的真理片断便显得尤其可贵。这或许是苏格拉底决意从意见入手探究真理的根本原因。

从意见入手探究真理,无异于从政治事物入手探究真理。人们并不与事物直接照面,事物的本质不具备直接给予性,因为人们在与事物照面之前,已经与关于该事物的意见先行打过交道。准确地说,人们关于任何事物的认识都来自礼法或习俗(νόμος)。习俗是最大的意见,习俗的权威就是意见的权威。当有人意识到不同习俗的相互冲突,进而认识到被习俗所掩盖的自然是比习俗更高的权威时,关于事物本质的知识才会真正与人照面。由此看来,关于事物的知识不是直接被给予的,关于事物的意见才是直接被给予的。“意见就被看作是真理的片断”,“是自存的真理所要向之寻求的”。“因此,哲学就在于由意见升华到知识或真理,就在于可以说是由意见所指引着的一场升华”①[美]施特劳斯著,彭刚译:《自然权利与历史》,北京:三联书店,2006年,第125页。。

这一解释与《斐多》中“第二次航行”(δεύτερος πλοῦς)的意涵若合符节。所谓“第二次航行”,借用了《奥德赛》的典故:第一次航行指在神意眷顾下的顺风航行;第二次航行则指风停的时候,水手改用桨划船的航行②[古希腊]荷马著,王焕生译:《奥德赛》,北京:人民文学出版社,2003年,第172—176页。。如果说洞喻中的哲人在神意的眷顾下直观真理相当于第一次航行,那么,苏格拉底的对话活动则属于第二次航行。它意味着在缺乏理智直观(顺风)的情况下,让理智在意见的波浪中艰难划桨,朝真理前进。意见是心灵的产物、灵魂的产物。要认识意见的本质,必须首先认识灵魂的本质。然而,灵魂不是可见事物,仅凭观看无法把握灵魂的本质。灵魂的这一特殊性质凸显了视觉中心主义的哲学活动的局限。兴许是因为认识到这一点,苏格拉底才选择回到洞穴,虽然灵魂存在于一切存在领域,但惟有在洞穴中,才能发现形形色色的灵魂。

在第二次航行的比喻中,哲学被比作划桨这种艰辛的活动,这意味着哲学不可能是对真理或智慧的永久占有。逆水行舟,不进则退,一旦停止哲学思考(划桨),真理随时可能退化为意见。只有让理智与意见相互摩擦,“在友好的辩难和不带妒意的问答中检验它们”,真理“才会极其艰难地迸射出光芒”①[古希腊]柏拉图著,彭磊译:《柏拉图书简》,北京:华夏出版社,2018年,第103页。。由此可知,真理与意见绝非截然对立的关系,因为灵魂不但向意见敞开,更向真理和整全敞开。作为灵魂的产物,意见同样也向真理和整全敞开。意见通过灵魂的敞开性与真理发生联系,并因这联系的缘故而超越自身。反之,真理也通过灵魂的敞开性与意见发生联系,并因意见的直接被给予性而被认识。人们固然需要扬弃意见才能抵达真理,但扬弃绝非抛弃。脱离意见,认识真理无从谈起。意见并不是真理的对立面,真理统摄意见,意见也可以包含、反映真理,哪怕再荒谬的意见也包含着真理的片断。如果部分寻求整全,那么作为真理片断的意见同样会寻求真理。苏格拉底在意见中发现了朝向真理的真正通道,这一条道路虽然艰难而漫长,却安全而可靠。何况洞喻作为一个比喻,它本身也是言说善的理式的真理片断,具有意见的性质。只要我们试图通过洞喻去认识真理,自然也就开启了通过意见追求真理的第二次航行。

余 论

苏格拉底的第二次航行抬高了意见的地位,这也决定性地使哲学从一种直观转变为对话。如果第二次航行要求灵魂进行自我认识,那么灵魂的自我认识不仅要审查由灵魂产生的意见,还要审查灵魂身处的政治世界。有鉴于此,返回洞穴的哲学绝不仅仅是一条向下的背离真理之路,它同时也是一条朝真理前进的向上之路。在这个意义上,第二次航行将“节制”改造成哲学不可或缺的一部分。政治以这样的方式成全哲学,这是政治与哲学错综复杂的关系中最为隐秘的一个环节。

苏格拉底毕生实践着这样的哲学,他从意见出发,逐步引导人们从互相冲突的意见中超出意见之外,“去寻求有关相关事物本性的融通无碍的观点”②[美]施特劳斯著,彭刚译:《自然权利与历史》,第125页。。在这个意义上,苏格拉底真正打开了存在的视野:在认识到善的理式在认识论的意义上无路可走之后,他才因存在以及对存在的爱欲的逼迫而开辟出一条返回洞穴的哲学道路。

“统治论”提供的城邦视野与“教育论”提供的灵魂视野尽管都意识到,政治哲学的要害在于处理政治与哲学的关系,但在看待作为一种生活方式的哲学时,这两种视野都未能完全展现这种生活方式超越洞穴、同时又在洞穴之中的丰富性。只有从城邦的视野和灵魂的视野倒转向内,才有可能开启更为开阔的存在视野,“返回悖论”的丰富意涵才得到完整的揭示。由此我们才能明白,严格意义上的政治哲学不只是为政治行动提供指引的理论视野,更关乎“哲学这一人类生活方式的可能性”。