商会内合作创新网络空间结构与影响因素研究

2023-05-30朱义鑫刘学

朱义鑫 刘学

摘要:商会是由商人组成的社会团体,是社会资本发挥作用的重要场所,也是城市间经济联系与发展的重要推手。为探求商会内合作创新行为的一般规律,本文以J省A商会为例,运用社会网络分析法,构建商會成员间的合作创新网络,并进行整体网络结构分析和个体位置角色分析,再利用检验关系数据的二次指派程序分析法对商会成员间合作创新行为的影响因素进行验证。研究结果表明,成员间度中心性和中间中心性的差异性正向促进合作创新关系的形成,企业年龄的差异性反向影响合作创新关系的形成,企业性质和企业注册地址的相似性正向促进合作创新关系的形成。

关键词:商会;社会网络分析;中心性; 合作创新;网络空间结构

【中图分类号】 F832.3 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.01.004

引言

作为商品经济发展的必然产物,在我国,现代意义上的商会出现在晚清,蓬勃发展于改革开放以来。商会既是社会资本发挥作用的重要场所,也是城市间经济联系与发展的重要推手。商会所承载的特殊行业或地域文化及情感因素是其组织发育的基础,商会内部的合作创新则是其发展壮大的内核,因此,在推动基层社会治理中,商会作为重点培育和优先发展的社会组织被寄予厚望。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出,要深化行业协会、商会和中介机构改革,培育规范化行业协会商会。J省A商会地处商业发展繁荣的长江三角洲及东南沿海区域,其历史最早可追溯至明清时期的商帮,是中国实力雄厚的五大商帮之一。随着时代的不断发展,为响应党中央对中国特色社会主义现代化商会的建设要求,J省A商会提出“构建商会发展生态圈”的工作目标,以形成合作创新网络深入推进商会的改革发展,在推动商会高质量发展过程中走在全国前列,为全国商会的发展做出了示范引领。

本文以J省A商会作为典型案例,运用社会网络分析法,通过整体网络分析和个体位置角色分析,系统描绘出商会成员间合作创新行为的网络联结特征,并采用多重置换下的二次指派程序(Quadratic Assignment Procedure, QAP)检验分析法[1]对合作行为的影响因素进行科学识别,判断哪些因素对合作行为具有显著影响,从而总结商会内合作创新行为的一般规律,为促进全国商会组织的良性发展提出合理建议。

一、商会合作创新:理论研究脉络

梳理关于商会成员间合作创新研究的文献,Doloreux[2]认为,区域创新系统的内部机制包含互动学习、知识生产、邻近性和社会根植性,而内部机制是系统创新的基本动力。Perez-Aleman[3]认为,商会中提供的学习平台吸引了大批会员企业,为商会的有效运转奠定了基础。唐纯林和陈舒[4]从商会历史、商政互动和商会内部治理等方面梳理了2015年中国有关商会的研究。侯耀晨[5]认为,单个地区的商会组织具有明显局限,应通过正式关系或非正式关系相互联系起来,发挥更大的商会活力。唐俊和杨旭[6]以川商总会为例,梳理近年来川商总会的结构化改革措施,分析新时代商会发展趋势,探索商会服务高质量发展的实践方法。卢勇和刘永彪[7]利用网络协同效应,阐述商会生态圈的运行机制,再通过问卷调研分析商会建设过程中存在的不足,提出相应的对策建议。梁玉明[8]认为,组织活动是促进商会发展的重要方法,要针对企业现实需求探索新形势下商会组织开展活动的新方式。徐建卫[9]提出,商会的自身发展是能否有效提升地方治理水平的前提,需要从内外部分别加强对商会治理的研究。

在以往使用社会网络分析法(Social Network Analysis, SNA)对网络成员的研究中,蔡萌等[10]利用度中心性指标解释个体的行为特征,指出度中心性越高的节点越处于网络中的核心位置,更易获得大量的异质信息。此外,针对企业间的合作行为,宋丽丽和康鹏[11]通过建立综合网络的中心性指标,确定节点位置及特征并为合作联盟提出调整建议。

综上可知,现有有关商会的文献大都从商会发展史、社会学和公共管理等角度,通过理论分析的方法展开,缺乏基于典型案例的定量研究。鲜少有学者通过社会网络分析的方法对商会成员间的合作创新行为及其影响因素进行实证研究,有关商会治理的研究也滞后于新时代商会发展的现实需求。因此,本文从商会合作创新角度,运用定量分析方法对典型案例进行剖析,并利用QAP检验分析法,探索我国商会内合作创新行为的一般规律,归纳我国社会关系下的商业合作特点,以期为商会的可持续发展提供参考。

二、A商会合作创新网络的构建

社会网络分析以关系作为基本分析单位[12],主要用来研究由社会关系所构成的网络结构,以及在某一范围内节点的关系状况,进而发现关系的特征及关系对所在网络的影响。

本文所用信息及数据来源均来自网络公开数据和企业公开信息。搜集J省A商会门户网站的底层数据,选取具有代表性的样本对象,即确定J省A商会中的所有重要成员,包括会长、副会长等40名成员,然后使用企查查和天眼查等企业信用信息查询系统确定成员之间是否存在合作关系。其中合作关系,可具体表现为两两成员间名下企业的融资行为、共同承担商业项目以及共同投资等形式。以商会成员作为网络节点,以相邻节点间是否存在合作关系来确定连边,构建出J省A商会合作关系网络。若企业间存在合作关系,则相应的矩阵元素为1,反之为0,形成40×40的J省A商会合作关系矩阵。

选取网络密度和平均路径长度指标对J省A商会的整体网络结构进行分析[13],选取中心性和结构洞指标对商会内个体位置角色进行分析。网络密度指网络中实际存在的连接数与最大可能存在的连接数之比,表示节点间联络的紧密程度。平均路径长度指连接任意两个节点之间最短路径的平均长度,路径越短则节点间越接近,资源或信息通过网络传播的速度就越快。度中心性指与该节点直接相连的节点数量,主要用于测量节点间的交往能力,若某节点的度中心性越大,则该节点位于网络的中心位置,可能拥有较大权力。中间中心性指某节点处于其他节点相连最短路径上的数量,若某节点的中间中心性越大,则该节点充当网络中的“桥梁”角色,能够控制网络中信息的传递。接近中心性指某节点与网络中所有其他节点的捷径距离之和,主要用于测量某节点不受其他节点控制的程度,若某节点的接近中心度越大,越说明该节点不是网络的核心点。特征向量中心性指某节点的邻居节点度中心性,能够反映邻居节点的质量,若邻居节点的度中心性越大,则该节点的特征向量中心性也相应越大。结构洞指两个节点之间的非重复关系,一般而言,占据结构洞数量多的节点,更易获得“信息利益”和“控制利益”,在网络中也更具竞争优势。

三、A商会内合作创新网络的特征分析

(一)整体网络分析

选取节点数、实际连边数、网络密度和平均路径指标(表1)对J省A商会的整体网络特征进行描繪。使用社会网络分析软件UCINET,沿着“Network→Cohesion→Density”路径计算J省A商会内合作网络密度。在网络节点数为40的合作网络中,实际存在的连线数为419,网络密度为0.2686。沿着“Network→Cohesion→Distance”路径计算出J省A商会的平均路径长度为1.863,即在J省A商会网络中每个行动者平均仅需要通过1.863个行动者就可与其他行动者建立联系。

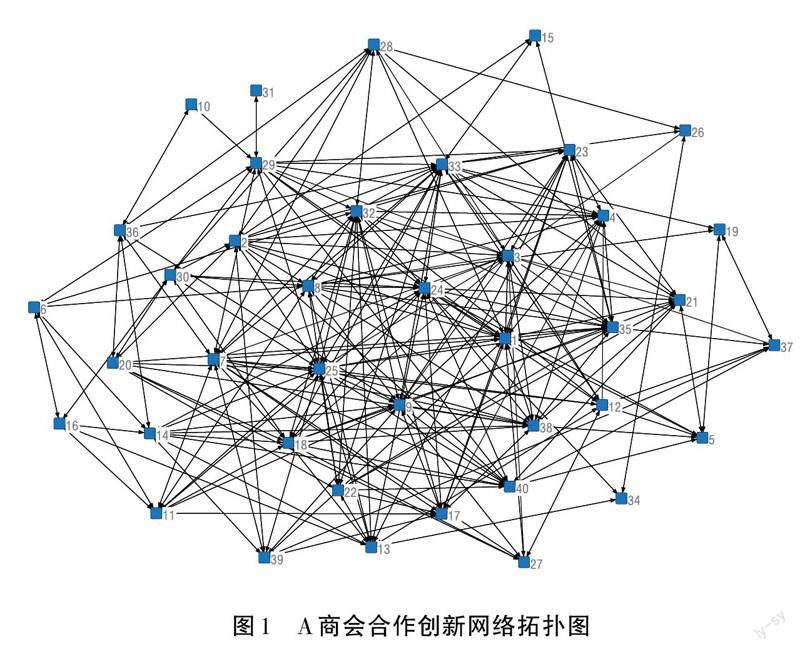

可视化模拟构图最能直观反映出J省A商会合作关系网络的拓扑结构及复杂关联性,故利用可视化工具NETDRAW绘制出的商会内合作创新网络拓扑图(图1)。由图1可以看到,40个节点之间彼此关联,形成一个完全关联网络。

(二)个体位置角色分析

1.中心性

网络的中心性是对节点权力的量化,可以反映出节点间关系的强度。在社会网络分析中,常见用来衡量中心性的指标有度中心性、中间中心性、接近中心性以及特征向量中心性[15]。以往研究中有学者已经提出拥有高度中心性的节点也具有高特征向量中心性的结论[16],因此,选用度中心性、中间中心性以及接近中心性这3个指标分别对J省A商会网络中各节点的个体位置角色进行分析。

在UCINET软件中沿着“Network→Centrality→Degree”路径计算出J省A商会的度中心性,沿着“Network→Centrality→Freeman Betweenness→Node Betweenness”路径计算出中间中心性,沿着“Network→Centrality→Closeness”路径计算出接近中心性。部分结果(列举排在前10位的商会成员节点)见表2。

由表2可以看出,J省A商会合作关系网络中度中心性最大的节点是第 33号(商会副会长)、第 24号(商会副会长)和第3号节点(商会副主席),说明这3名成员在网络中直接相连的节点数最多,与网络中较多的行动者之间存在合作关系,具有较强的自身交易能力和信息交流能力,能够快速获得市场中的最新资讯。

对于中间中心性,第29号节点(商会副会长)指标数值最大,符合弗里曼于1979年所提出的若一个行动者处于多对行动者之间,则其度中心性一般较低的理论。这说明该成员在网络中最大程度上位于其他点对的中间,担任合作网络的“传播者”角色,可以通过控制合作关系的建立而影响群体。因此第29号成员位于商会网络的关键位置,拥有较强的合作资源控制能力,发挥了重要的中介作用。

对于接近中心性,第33号和第24号节点的指标数值最小,说明这些节点与网络中其他节点之间的距离最短,不受其他节点影响的能力最强,在建立合作关系的过程中不需要依赖其他节点,具有较强的合作交流独立性和有效性,是网络中的核心行动者。反之,若接近中心性数值越大,越说明该节点不是网络的核心节点。

通过以上个体位置角色分析,我们发现度中心性较高的商会成员,其中间中心性和接近中心性也相对较高,符合以往研究中提出各中心性之间相关性较高的结论 [17]。这些节点在商会网络中拥有较强的自身交易能力以及合作资源控制能力,属于网络中的关键节点,影响合作网络中信息资源的传递以及合作关系的建立。而第3号节点的度中心性高、中间中心性低,说明在合作网络中该成员的“自我”联络人是绕过其自身的冗余交往关系,同时接近中心性数值较大也说明该成员所存在的聚类合作网络远离网络中的其他节点,从而相对降低了第3号成员在商会合作网络中的重要性。第29号节点的度中心性和接近中心性相对较低,说明该成员仅与少数几名商会成员产生合作关系,从而形成“自我”的少数关系,但其中间中心性数值最大,这说明与第29号成员形成合作关系的成员都是具有较强中心性的商会成员,并且这些“自我”的少数关系对于网络中合作流动至关重要,以此提升了第29号成员在商会网络中的重要性。

2.结构洞

一个结构洞是指两个行动之间的非冗余联系。衡量结构洞的指标包括有效规模(effective size)、效率(efficiency)、限制度(constraint)和等级度(hierarchy),其中最重要的指标是限制度,它能够有效地测量节点拥有结构洞数量的匮乏程度,并且可以反映该节点在自身局部网络中运用结构洞的能力。限制度通常与绩效呈反向关系,限制度越高,节点占据的结构洞数量越少,发挥结构洞作用的能力也越低。

在UCINET软件中沿着“Network→Ego Network→Structural Holes”路径计算J省A商会合作网络的结构洞指数。部分结果(列举排在前10位的商会成员节点)见表3。

从表3可以看出在网络中,有效规模较大的节点,其限制度指标数值也相应较小。有效规模数值较大的节点是第24号和第33号节点,说明这些节点的所在网络冗余程度较低,位于商会合作网络的核心位置,容易对其他节点的合作行为产生控制力。限制度指标数值较小的节点即第24号、第33号和第29号等节点,说明这些节点占据商会网络中大多数结构洞。结构洞的存在可以为节点间的信息交流创造机会,为其占据者提供更多的获利机会,使得这些商会成员更加具有合作竞争力。比较结构洞和中间中心性分析结果可以看出,拥有较多结构洞数量的节点,其中间中心性也相应较大,符合以往研究中所提出的可以运用中间度指标来测量结构洞的结论。

四、A商会内合作创新网络结构的影响因素分析

根据J省A商会内合作创新网络的结构特征,使用QAP检验分析法,对商会成员间合作行为的影响因素进行分析。研究数据一般分为属性数据和关系数据。属性数据是指社会行动者自身拥有的数据,例如性别、年龄、受教育水平等,企业的规模、效益等,国家的人口数量、GDP等。通常可以使用最小二乘法(Ordinary Least Squares, OLS)来检验变量之间的关系,但商会数据是两个或者两个以上的行动者之间,由于彼此关联、相互合作依附而产生的关系数据,故传统的最小二乘法不再适用。此时QAP检验分析法作为检验关系数据的非参数检验分析方法具有很强的独特性和适用性,因此可采用QAP检验分析法进行回归性检验。

(一)研究假设

1.商会成员间中心性的差异性对合作关系形成的影响作用

为考虑实际合作网络的异配性,即大部分企业只与小部分企业之间进行合作,将节点中心性作为影响指标之一。网络节点的中心性是分析个体位置角色的重要指标,反映了各节点在网络位置中的优劣情况。若节点处于网络中的核心位置,则更容易获得多元异质性交易信息及丰富的合作资源。由个体位置角色分析可知,中间中心性和接近中心性指标都用于描绘某节点影响网络中其他节点之间建立合作的能力,且实验结果相对一致,因此只选取度中心性和中间中心性指标变量来考察中心性对商会中合作关系形成的影响作用。

度中心性反映节点的交往能力,度值越高,则该节点的交往能力越强,能够获取更多的异质合作资源。在合作网络中度中心性可直接说明哪些成员具有较强的自身交易能力,拥有丰富的商业资源。自身资源有限的企业更加愿意与处于核心位置的企业进行合作交流,以此来弥补自身环境的劣势。并且,同处于核心位置的企业节点之间经济实力相近,容易形成竞争态势,更不易形成合作,即度中心性差值越大的成员之间更易形成合作关系。由此,提出如下研究假设:

假设H1:成员间度中心性的差异性正向促进合作关系的形成。

中间中心性反映节点对资源的控制程度,处于该位置上的节点通常担任“中间人”角色。在合作网络中这类节点能够将原本互不关联的群体联系在一起,影响网络中合作关系的建立,拥有丰富的商业资源。处于边缘位置或次核心位置的节点通常会选择中介节点来增强自身网络中的信息传播与资源流动,并且中介节点因彼此间已占据独特的合作资源,则不易形成合作,即中间中心性差值越大的节点之间更易形成合作关系。由此,提出如下研究假设:

假设H2:成员间中间中心性的差异性正向促进合作关系的形成。

2.企业年龄对合作关系形成的影响作用

企业年龄指企业自注册以来至今所经历的时间,表示企业经营时间的长短。企业年龄越大,其资本结构、产品结构和人力资源越完善,研发投入和产出绩效也就越稳定,同时也能够形成特有的企业文化。许多国外学者已经提出企业年龄对企业发展的影响,José García-Quevedo等[18]认为年轻企业的信息搜集和市场竞争能力都不如资历老的企业。Rafiq等[19]研究得出成熟企业相比年轻企业而言更加注重研发投入,从而产生更多收益。还有研究已经证明企业年龄可以为企业增值,并且企业年龄还与研发投入显著正相关[20]。基于此,本文认为在企业合作中成熟企业更倾向于寻找相似企业年龄的企业进行合作,即企业年龄差值越小的企业间更易形成合作关系。由此,提出如下假设:

假设H3:企业年龄的差异性反向影响合作关系的形成。

3.企业性质对合作关系形成的影响作用

企业性质指企业的所有权性质,通常可以分为国有企业、集体所有制企业、联营企业、三资企业和民营企业等。由于样本对象J省A商会旗下所有企业均属于民营企业,故将此处的企业性质定义为该企业是否为上市企业。以往研究已经证明企业上市对合作创新的影响,即上市企业通过简单的市场交易就可以获得丰富的合作创新资源[21]。此外,上市企业在同行业中可运用其雄厚资本占据价格优势,提高抗风险能力产生规模效应,而且上市企业财务状况透明化,拥有合理的财务结构和盈利水平,具有较强筹资能力。在企业合作中,非上市企业往往都希望能与上市企业达成合作,以此来提高自身经营水平和创新能力。但上市企业则更加信任同性质企业的经营能力,往往更愿与同等规模水平的上市企业达成合作,或者因担心自身核心资源的外泄而拒绝与其余企业进行合作[22]。由此,提出如下假说:

假设H4:企业性质相似性正向促进合作关系的形成。

4.企业注册地址对合作关系形成的影响作用

企业注册地址指企业向工商部门申请注册时必须填寫的住所,也是企业的主要办事机构所在地。我国法律体系中将企业注册地址和企业实体相互界定[23]。企业通常会在注册地设厂建楼,开展各项业务经营活动并处理各类公司事务。因此,企业注册地址是衡量企业间的地理距离的重要指标。以往研究已经提出企业的区位行为是反映区域以至全球经济活动空间组织的关键[24]。当企业考虑完善产业链,进行规模生产,开拓销售渠道或解决物流配送问题时,一般相同地域内,在同一城市拥有完整产业结构的企业之间更易形成合作关系,这样能有效降低企业经营成本产生规模效益。此外,出于地域观念,相同省市的企业间经营理念相近,也更易产生合作意向。由此,提出如下假设:

假设H5:企业注册地址相似性正向促进合作关系的形成。

5.企业经营方向对合作关系形成的影响作用

经营方向指企业目前可以提供的产品与服务范围以及未来拟进入或退出,拟拓展或限制的业务范围。一般来说,企业经营方向确定战略方针,决定经营领域,影响未来规划。通常情况下,相似的经营范围内产品研发更加深入,配套设施更加完善,也能够提供相应的技术支持和增值服务。在选择合作伙伴时,相似经营方向的企业之间更易形成合作关系。由此,提出如下假设:

假设H6:企业经营方向相似性正向促进合作关系的形成。

综上所述,本文构建研究模型,如图2所示。

(二)变量选择

上文分析了成员间度中心性、中间中心性、企业年龄、企业性质、企业注册地址和企业经营方向对商会内合作行为的影响,所有变量均构建成表征成员节点或企业间关系的矩阵。因变量仍为上文中所构建出的J省A商会合作关系网络,是一个邻接矩阵。分别考察6个研究假设自变量对J省A商会合作网络形成的影响关系。自变量包括成员节点的度中心性、中间中心性、企业年龄、企业性质、企业注册地址以及企业经营方向。

1.度中心性

对于2个反映商会内成员中心性的自变量,首先利用UCINET软件分别得到这2个中心性指标结果,再根据研究假设分别构造出相应的自变量矩阵。上文研究假设中提出度中心性差值越大的节点间更易形成合作关系,因此构造度中心性矩阵时,计算相邻节点间的度差值再取绝对值。据此,生成成员的度中心性对称差值矩阵。

2.中间中心性

上文研究假设中提出中间中心性差值越大的节点间更易形成合作关系。因此,构造中间中心性矩阵时,计算相邻节点间的中间中心性差值再取绝对值。据此,生成成员的中间中心性对称差值矩阵。

3.企业年龄

上文研究假设中提出在企业合作中成熟企业更倾向于寻找相似企业年龄的企业进行合作。因此,构造企业年龄矩阵时,计算相邻节点间企业年龄的差值再取绝对值。据此,生成企业年龄对称差值矩阵。

4.企业性质

将企业节点按其性质分为上市公司和非上市公司,若相邻节点均是上市公司取值为1,否则为0。据此,生成企业性质对称邻接矩阵。

5.企业注册地址

若相邻节点的注册地址均在同一城市取值为1,否则为0。据此,生成企业注册地址对称邻接矩阵。

6.企业经营方向

企业经营方向分为商务服务类、互联网和相关服务类、通信和其他电子设备制造类、金属制造类、软件和信息技术服务类、房屋建筑类、航空航天类以及医疗服务类等。若相邻节点所属经营方向相同取值为1,否则为0。据此,生成企业经营方向对称邻接矩阵。

(三)实证结果与分析

借助UCINET软件,利用QAP算法考察所有自变量与因变量之间的线性回归关系,经过上千次随机置换处理后,QAP回归分析具体结果见表4。

表4回归结果显示了以上6个因素对商会成员间合作关系的形成是否存在影响以及影响程度的高低。由表可知,在商会合作关系网络中,度中心性通过了显著性概率10%,影响作用显著,且标准化回归系数为0.315,说明成员间度中心性的差异正向促进商会中合作关系的形成,差值越大越容易形成合作关系。由此,假设H1成立。度中心性较小的中小企业,凭借其经营方向的专一性和技术水平的专业性,更易与大企业之间形成优势互补。J省A商会为当地民企沿着“一带一路”走出去搭建平台,在柬埔寨、埃塞俄比亚、阿联酋等多地建设海外园区。此外,J省A商会还经常举办国企民企交流会,让中小企业通过这些商会组织提供的交流平台,可以快速找到商会中的核心企业并分析其所拥有的资源类型,立足自身需求开展与核心企业的信息交流与商务往来,扩大自身与核心企业资源共享的广度和深度,运用核心企业丰富的信息资源与优越的网络位置,最终提高自身的经济效益与发展潜力。

中间中心性、企业年龄、企业性质和企业注册地址均通过了显著性概率5%,影响作用十分显著。中间中心性的回归系数为0.136,说明成员间中间中心性的差异正向促进商会中合作关系的形成,差值越大越容易形成合作关系。由此,假设H2成立。处于网络边缘位置的节点,通过中间中心性指标可以快速找到合作网络中的中介节点,利用其桥梁功能,结识更多其他节点,融入新的合作群体之中,以此来丰富自身的商业资源,再根据自身需求选择相应企业进行合作。同处于“中间”位置的节点因其已掌握特定环境下的合作资源,则更不易在彼此间产生合作。

企业年龄的回归系数为-0.074,说明企业年龄的差异反向影响商会中合作关系的形成,年龄差值越大越不易形成合作关系。由此,假设H3成立。企业经营年限越长,一定程度上其行业地位也越深厚,会拥有完善的资本结构、产品技术和配套服务,加上独特的企业文化,能够支撑企业不断发展。而年轻企业的资源获取能力和市场竞争能力都不如资历老的企业,并且相对轻视对技术研发的投入。此外,由于J省地处沿海及长江流域,第三产业发达,人均GDP多次连续居全国第一,从而带动许多新兴产业的发展。该类型企业通常成立时间较短,企业文化新潮,设计理念独特,与传统重工企业大相径庭。因此,经营年限越长的企业更加信任同样资历悠久的企业,认同其不断发展的企业文化,相信其所带来的企业价值,从而形成相应的商业合作。

企业性质的回归系数为0.054,说明企业性质相似性正向促进商会中合作关系的形成。由此,假设H4成立。J省A商会的会员数位列全国前列,同时商会内部上市企业数量众多,其中千亿级企业多家,企业实力雄厚。这些上市企业凭借其强大的抗风险能力以及稳健的盈利水平会赢得众多中小企业的青睐,但从自身长远发展的角度来说,上市企业更加信任其他同等规模的上市企业,合作双方均拥有透明化的财务信息、高端的技术研发水平以及大批量生产能力,从而创造出更加丰厚的盈利,实现企业的可持续发展。

企业注册地址的回归系数为0.069,说明企业注册地址相似性正向促进商会中合作关系的形成。由此,假设H5成立。企业之间的地理距离是影响合作关系的重要因素之一。由于相同注册地址的企业地处同一个城市,企业经营状况更加熟悉,企业经营理念也更为相近,双方合作意愿也就相对更强。而且,接近的地理优势大大节约了信息搜寻成本,使得企业更容易在商会中形成合作關系。J省A商会因位于长江三角洲平原地区,具有先天的水陆交通优势,加上后期的铁路和航空等综合交通体系建设,从而弱化了企业间的地理距离对商会内合作创新行为的影响。

企业经营方向没有通过显著性概率,说明企业经营方向的相似性对商会中合作关系的形成没有显著的影响作用。由此,假设H6不成立。究其原因,一方面,可能在于相同行业类型的企业之间存在排他性竞争关系,在有限的市场份额中,相同经营方向的企业之间难以产生合作。另一方面,可能出于合作创新的缘故,企业若想开拓自身未涉及的经营领域,只能选择不同经营方向的企业进行合作。但由于J省A商会内部产业结构复杂,产业类型包括钢铁、石油化工、电子信息、新能源、服装纺织和精密仪器制造业等,其制作工艺以及生产设备具有专一性,导致商会内合作壁垒较多,不易形成合作创新关系。此外,还可能存在其他原因如行业类型细分边界不准确、忽略了企业部分经营方向等,导致了模型建立不准确,进而影响到该变量的作用效果。

五、结论与建议

随着我国经济进入新常态,企业面临着诸多的转型问题,商会以往简单的桥梁功能已经不能满足企业会员的现实需求,应由被动服务型转变为主动服务型,向功能完善的价值创造型社会组织升级。以往有关商会的学术研究大多从政治学或社会学角度开展,对于商会治理的研究滞后于商会的发展需求。因此,对商会成员间合作行为的影响因素的实证研究,可以为新时代商会的建设和治理提供借鉴。

通过对J省A商会成员间合作创新行为影响因素的显著性研究,本文得到如下结论:成员间度中心性和中间中心性的差异性对合作关系的形成具有显著的正向影响,差异越大,越容易形成合作关系;企业年龄的差异性对合作关系的形成具有显著的负向影响,差异越小,越容易形成合作关系;企业注册地址和企业性质的相似性对合作关系的形成具有显著的正向影响;而企业经营方向的相似性对合作关系的形成没有显著影响。

综合上述研究结论,总结影响我国商会内合作创新行为的一般规律,面向全国商会组织,本文提出以下对策建议。第一,鼓励处于合作网络核心位置的企业在项目合作中优先选择中小企业作为合作伙伴。度中心性差值越大的企业之间合作意愿越强,更易形成彼此的优势互补。商会应充分发挥核心企业的辐射作用,通过核心企业部分业务或项目的外包,带动相关中小企业的发展,为形成可持续发展的商会生态圈提供强有力的内生动力。第二,重视合作网络中的中介节点,积极发挥其桥接作用。中间中心性差值越大的企业之间合作意愿越强,并且在合作关系中,中介节点有助于将彼此分离的两个群体融合成一个合作群体,以提升商会内部合作行为的广度和深度。第三,积极促进相同地域内企业间的合作,利用互动成果彰显商会内部的生态效益。相同注册地的企业之间因经营方式和经营理念相近、地理距离相近、地域内基础设施便利等优势,更易形成合作关系。商会可通过积极举办同地域内的商业交流活动,形成更多的合作成果。第四,聚焦企业合作意向,举办符合需求的商会活动。商会中包含了许多不同诉求的利益相关者,上市企业为降低合作风险更愿与同等性质的企业展开合作;成熟企业与年轻企业之间的合作意愿往往较低。不同诉求的企业之间对合作伙伴的选择也大不相同,商会应及时关注企业会员的需求变化,利用针对不同需求的合作交流会来建立和完善成员间的价值创造和利益分享机制,为相同诉求类型的企业之间创造出更丰富的交流机会,通过一系列互惠互利措施形成一个共创、共赢、共享的商会组织。

此外,本文研究也存在一定的局限性。首先在构建企业经营方向指标时,对经营范围的边界划分可能会影响该因素的作用效果,可以通过进一步细分经营边界来检验因素的作用效果。其次,在构建商会合作矩阵时,并未考虑成员间的合作频率与合作规模,未来在构建网络时可以加入合作权重进一步研究。

参考文献:

[1] 许冠南、潘美娟、周源:《基于QAP分析的国际知识流动影响要素研究——以光伏产业为例》[J],《科学学与科学技术管理》2016年第10期,第49-62页。

[2] D. Doloreux, “What We Should Know About Regional Systems of Innovation” [J], Technology in Society, 2002, 24(3): 243-263.

[3] Paola Perez-Aleman, “A Learning-Centered View of Business Associations: Building Business-Government Relations for Development” [J], Business and Politics, 2011, 5(2): 193-213.

[4] 唐纯林、陈舒:《2015年商会研究综述——基于中国知网的数据》[J],《学会》2016年第9期,第10-20页。

[5] 侯耀晨:《商会生态圈:平台孵化项目》[J],《中国商人》2017年第7期,第76-78页。

[6] 唐俊、杨旭:《商会服务民营企业高质量发展的探索与实践——基于四川省川商总会创新发展的思考》[J],《决策咨询》2019年第6期,第14-18页。

[7] 卢勇、刘永彪:《多元协同与网络优化:大统战格局下推进商会生态圈建设》[J],《江苏省社会主义学院学报》2020年第6期,第15-23页。

[8] 梁玉明:《新形势下商会如何组织开展活动》[N],《企业家日报》2021年3月25日。

[9] 徐建卫:《基于知识图谱的中国商会治理研究进展分析》[J],《兰州学刊》2022年第3期,第74-84页。

[10] 蔡萌、杜巍、任义科:《企业员工社会网络度中心性对个人绩效的影响——度异质性的调节作用》[J],《当代经济科学》2014年第1期,第108-115页。

[11] 宋麗丽、康鹏:《基于多属性决策的虚拟企业联盟成员网络中心性研究》[J],《现代情报》2018年第5期,第152-157页。

[12] 汤小银、马骥、吴梦君:《传统产业集群的网络结构特征及其影响因素识别——基于复杂社会网络分析法》[J],《技术经济》2020年第12期,第147-154页。

[13] 刘军:《整体网络分析:Ucinet软件使用指南》[M],上海人民出版社,2014年。

[14] Ronald S. Burt, Structural Holes: The Social Structure of Competition [M], Cambridge: Harvard University Press, 1992: 87.

[15] 林聚任:《社会网络分析:理论、方法与应用》[M],北京师范大学出版社,2009年。

[16] Komal Batool, Muaz A Niazi, “Correction: Towards a Methodology for Validation of Centrality Measures in Complex Networks” [J], PLoS ONE, 2014, 9(5):102-110.

[17] 吴晓晖、郭晓冬、乔政:《机构投资者网络中心性与股票市场信息效率》[J],《经济管理》2020年第6期,第 153-171页。

[18] José García-Quevedo, Gabriele Pellegrino and Marco Vivarelli, “R&D Drivers and Age: Are Young Firms Different?” [J], Research Policy, 2014, 43(9): 1544-1556.

[19] Shuddhasattwa Rafiq, Ruhul Salim and Russell Smyth, “The Moderating Role of Firm Age in the Relationship Between R&D Expenditure and Financial Performance: Evidence From Chinese and US Mining Firms” [J], Economic Modelling, 2016, 56: 122-132.

[20] 郭梅清、張成培:《企业年龄、研发投入与绩效的实证研究——基于浙江省A股上市公司的经验数据》[J],《财会通讯》2017年第36期,第52-56页。

[21] 郑向杰、司林胜:《派系与创新:联盟视阈下企业上市融资与创新积累的调节效应》[J],《软科学》2022年第1期,第84-90页。

[22] 同 [21]。

[23] 郭富青:《我国企业住所与经营场所分离与分制改革的法律探析》[J],《现代法学》2020年第2期,第145-156页。

[24] 李小建:《经济地理学》[M],高等教育出版社,2018年。

作者简介:朱义鑫,通信作者,新疆财经大学信息管理学院副教授。刘学,新疆财经大学信息管理学院硕士研究生。

责任编辑:李 钧