中华优秀传统文化与中学物理融合教育:现状与途径

2023-05-30郑行军

[收稿日期]2022-02-17[基金项目]福建省教育科学“十四五”规划2021年度课题(FJJKZX21-667)

[作者简介]*郑行军(1979—),男,福建福鼎人。中学高级教师,主要研究方向为高中教学论和试题编制。[摘要]以CNKI数据库为文献数据源,结合文献计量、知识图谱分析、聚类分析等可视化方法,探讨了国内中华优秀传统文化与中学物理融合教育研究的现状和热点,发现核心主题集中:传统文化、物理知识和原理、物理教学、物理课程、物理教育等;提出了中华优秀传统文化与中学物理融合教育的实施途径。

[关键词]中华优秀传统文化;中学物理;融合;教育;可视化

[中图分类号]G633.7[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)01-0086-07

1研究背景

2021年1月,教育部颁布了《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》【教材〔2021〕1号】[1],在传统文化融合的基本原则、总体目标、主题内容、载体形式、学段要求、学科安排等给予了明确说明,要求中小学除了加强学科教育以外,还要注重中华优秀传统文化的传承与发展,充分发挥中小学课程教材承载的中华优秀传统文化教育功能。《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》【教社科〔2014〕3号】明确指出:“要在地理、物理、数学、生物等课程中结合教学环节渗透优秀传统文化的相关内容” [2],指导和部署学校开展传统文化教育工作。以发展学生学科素养为目标的新课程改革除了注重学科的本质,强调学生和社会双向发展需求外,还强化了民族性,强调把核心素养植根于中华民族的文化历史中,突出社会责任和国家认同。因此,充分挖掘中小学课程教材承载的中华优秀传统文化教育功能,在不同学科和领域展开多样化的传统文化渗透,领略古人科学研究和人文塑造的精神境界和核心内涵,坚守中华民族的共同理想信念,筑牢民族文化自信、价值自信的根基,具有重要意义。

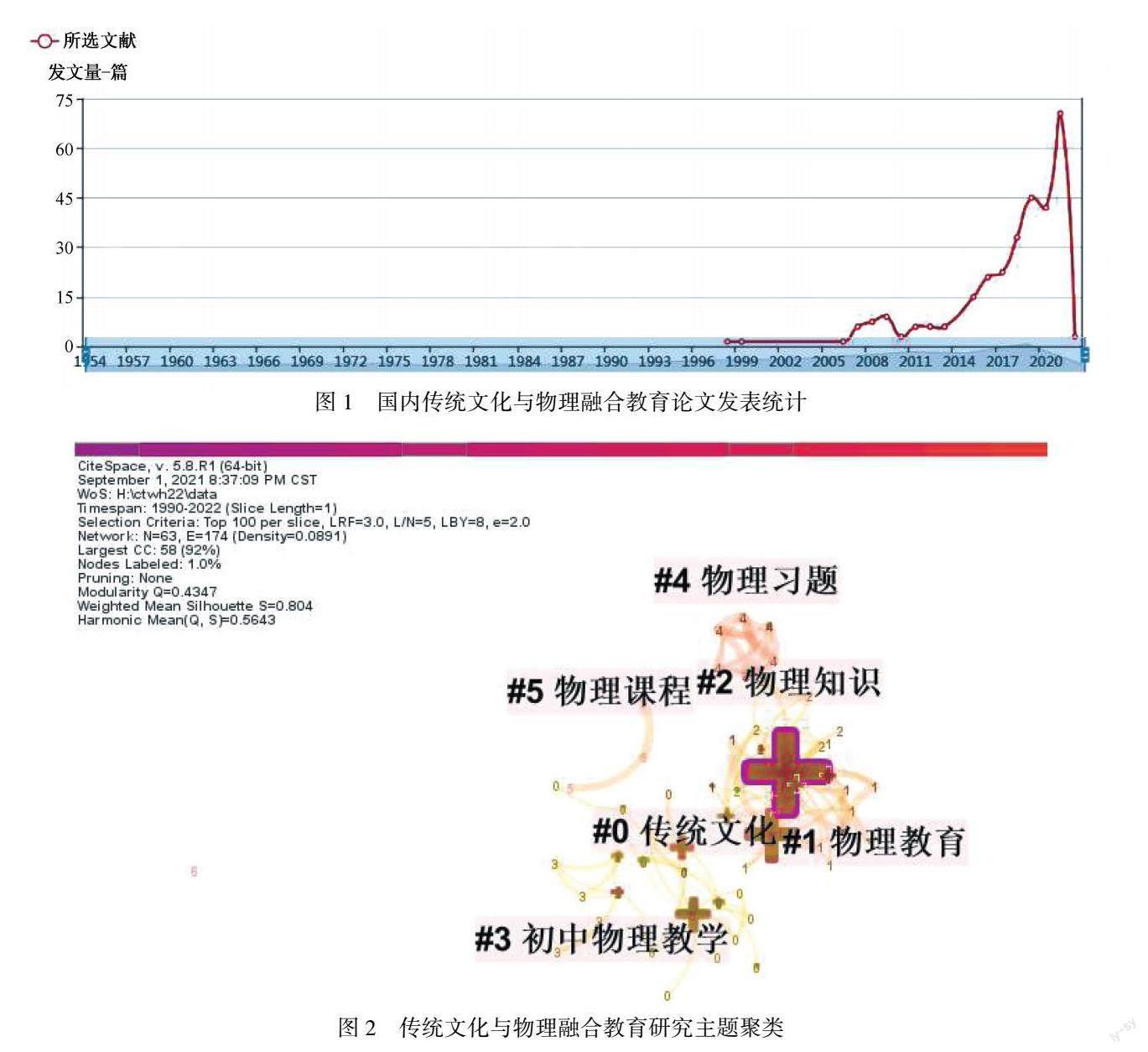

2中华优秀传统文化与中学物理融合教育现状研究20世纪的物理学革命对于中国传统文化与物理学的关联研究起到积极推动作用,相对论、量子力学等新物理理论的提出,促使爱因斯坦、玻尔、海森伯、奥本海默等物理学家的科学思想发生了变化。他们对于与传统物理学概念相悖的新物理现象,实事求是地进行科学假设,意外发现新物理学的很多思想与中国《周易》和印度瑜珈等东方哲学思想存在一致性。1975年,美国物理学家卡普拉根据这些物理学家科学现念的变革事实写成了《物理学之道:现代物理学和东方神秘主义》[3],系统阐述了中国传统文化与现代物理学之间可能的隐性关联,促发了国内学者对“中国传统文化与物理学”的思考,并多次强调结合不同学段学生的认知发展水平对中学生开展适当的传统文化教育。以CNKI(中国知网)文献数据库为搜索引擎,在“高级检索”模式下检索主题确定为“中华传统文化”或含“中国古代物理”或含“物理文化”并含“物理”,统计时间为1990年1月1日至2022年2月15日。经过人工筛选,检索出国内相关研究文献346篇,根据CNKI计量可视化分析发现近30多年来传统文化与物理教学的融合研究在2014年以后呈明显增长趋势(见图1),可以看出《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的颁布对国内融合教育产生了积极的推动作用。图1国内传统文化与物理融合教育论文发表统计

2.1中华优秀传统文化与中学物理融合教育研究关键词共现聚类分析通过中华优秀传统文化与中学物理融合教育相关文献关键词共现聚类研究热点与趋势,应用CiteSpace转换文献数据,得到关键词分析图谱(见图2),由Modularity值Q=0.434 7和Silhouette值S=0.804可以认为聚类结构是显著的和令人信服的。从图2中节点的大小,节点间连线的共线关系和繁密程度可以看出国内对传统文化和物理融合教育研究已经形成了一定规模的学术网络和研究主题,核心关键主题集中在传统文化、物理知识和原理、物理教学、物理课程、物理教育等。图2传统文化与物理融合教育研究主题聚类

本研究对中华传统文化和中学物理融合教育的热点演化分析,选择Timezone关键词网络时区视图(见图3),展示各个聚类(即子领域)发展方向和趋势[4]。

结合主题聚类和关键词共现视图,提取聚类不同时期的高频关键词,得到中华传统文化与中学物理融合教育的热点问题(见表1)。

从图3和表1中可能看出,“物理文化”“物理教学”“传统文化”“核心素养”等关键词占据了研究网络的核心位置,对整个网络产生了较大的影响,表明国内对于在中等教育学段开展传统文化和物理融合教育已形成广泛共识,意识到在中学物理教学中发挥中华优秀传统文化的教育功能对发展学科核心素养,完善物理教育教学会起到双向促进作用。图3中华传统文化与中学物理融合教育关键词共现知识图谱(时间线视图)

2.2中华优秀传统文化與中学物理融合教育热点与现状研究综合关键词频次、中心性的统计以及关键词聚类分析,去掉指向性笼统的关键词与合并近似词后,可以得出国内传统文化与物理融合教育的热点领域为以下四方面。

2.2.1传统文化与物理学融合研究

从主题聚类上看,国内对于传统文化与物理学融合研究形成了较为系统的研究网络(见表2),涉及典籍研究、物理学史、价值观念、科学精神、文化传承创新、文化传承背景等多个主题。如:熊万杰认为传统文化与物理学知识与方法论存在一定的关联性,促进了两者的统一理解[5];杨晓荣深度研究了藏族传统文化与物理学共生共长的内生关系,从物理学角度探讨了藏族传统文化在德育、智育、美育和文化传承创新等方面的教育功能[6];郭振琪从知识和方法的角度发掘民族文化的物理素材,有效拓展了物理外延等[7]。但从研究内容上看,偏向于理论和宏观体系的构建与研究,研究的主体构架、实践方式、外延承载偏重理论和高等教育,中等教育关注度略显不足,与中学课程形成有效衔接较为孱弱。

2.2.2传统文化物理知识和原理的相关研究

物理知识和原理是传统文化融合教育的重要载体,主题有:物理知识、技术应用、物理思想、思维方式等(见表3),从相关文献上可以看出中国古代的物理学侧重于生产生活应用和思想内涵研究。比如:钱临照对《墨经》的形学、力学和光学进行系统研究[8];蔡宾牟等系统阐述了中国古代物理学的产生、发展,发现中国古代物理学具有连续性、波段性高潮、重思想和方法等特点[9];李兆友认为古代物理学的实验思路是定性、半定量和定量相结合的探索方法[10]等。整体上看,主体聚焦知识和技术应用,传统文化核心内涵和思想本源的探讨略显不足,已有的研究也主要针对研究生教育,中学学段涉及较少。

2.2.3传统文化与物理融合教学研究

从聚类的关键词共现可以发现传统文化研究的持续深入和国家宏观教育政策的积极推进对教育教学模式产生了一定的影响。各级教科研工作者都在积极探索如何促进学科融合教育、文化渗透、教学流程、教学模式、教学设计、教学原则、教学评价的多元整合与变革,倡导多元化的“文化+物理”的新教学模式,以培养学习者学科和人文综合素养(见表4),如:薛永红系统分析了文化传统对物理課程的作用机制和影响方式,促进两者更好的结合及健康发展[11];万立荣着重讨论中国传统文化素材的收集方法、选材原则及融入物理教学的途径[12];陶梦雨对传统文化融合物理教学的教学设计模式进行了研究,从科学思维、物理观念、育人价值和科学探究几个角度与传统文化进行有机渗透[13];张树玮详细研究中华传统文化资源融入中学物理教学可实施途径,从载体性、故事性和人文性3个层面给予积极阐述和建议[14]等。总体上看,内容较为丰富,涉及融合教学的多个方面。但还可以从融合教学的深度整合、科学配比和梯度设计,关于高阶思维、思想的综合研究,系统性的顶层设计,课程设置和组织形式规划等方面做一些理更有深度的研究。

2.2.4物理教育研究

立德树人是传统文化与物理融合教育的终极目标,从主题聚类和相关文献可以看出,国内的研究偏向于培养学生的中华人文精神、传统美德、涵养家国情怀、提升人格修养等育人功能,坚定学生的文化自信,确保中华优秀传统文化内容形成纵向有机衔接、横向协同配合的格局(见表5)。如:万立荣分析了传统文化在物理教学中的育德价值[15];续佩君阐述了物理文化和文化精神对于物理教育的影响和启示[16];顾建新讨论了将传统文化渗透到物理实验教学对培养学生的综合素养所带来的积极意义[17];汪涛讨论了物理教学与爱国主义教育的辩证关系[18]等。由于对象群体或个体的差异性和多元性,使得物理教育研究的形式和内容具有多样化特征。因此,研究可以在教育内容、教育原则、教育方法、教育途径等方面加以拓展。

3中华优秀传统文化与中学物理融合教育的实施途径基于上述分析,要在当前大力发展民族性教育,增强国家认同和民族自信的教育大形势下,在传统文化和中学物理教育之间寻找适当的衔接点,以物理学科教育教学为实践载体,通过开展传统文化融合探索、教育、方法、设计、评价等系列理论与实践研究,在中学学段探索出一条基于理科教学承载的文化铸魂育人功能的可实施途径,从而落实以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,实现中华优秀传统文化传承发展的系统化、长效化、制度化。

3.1提炼传统文化资源,发挥文化与学科融合的有效承载性资源是课程理论的一个重要概念,开发并合理有效地利用资源可以帮助学生更好地理解知识,领悟教育目的,提升科学素养。中华民族在长期的自觉自主活动中所积累和积淀的文化是丰富和多样化的,并不是所有的文化资源都适合中等学科教育,需要教育者进行甄别和提炼,找出符合教育目标和学段需求的、科学的、积极的、创新的和多样性等特征的教育素材,从而充分发挥传统文化资源的有效承载作用。

资源的整理与提炼可以按传统文化的主要载体形式,系统划分为物理学史、科学典籍、古典文学、古代科技成就、物理思想和艺术与特色技能等几个模块(见图4),依据中学物理与传统文化的紧密关系和互通性,制订教学素材的编制准则,促进教学资源库的规范化建设,提升教学资源的可用性、承载力及与教学的衔接性和契合度,为教师在融合教育中的情境创设、新旧知识衔接、教学评价、试题编制和编排设计传统文化活动等提供积极有效的供给。当然,每个模块之间并不是孤立的,而是互相影响、相互耦合的关系,这是一个强调整体性和关联性的系统工程。图4中华优秀传统文化资源库结构框架

3.2科学配置课程形式,深化传统文化与中学物理的链接与联系对比单学科课程,学科融合的课程设置更强调学生个性、综合能力和创新能力,其主导价值则在于通过不同学科相关内容的整合,促进学生认识的整体性发展并形成把握和解决问题的全面视野与方法[19]。对中学课程的3个基本结构(学习领域、科目、模块)重新进行设计和划分,构建常规课程、校本课程和课外活动三位一体的融合教育教学模式:在物理学科教学计划中根据物理知识和传统文化的契合点合理增设基于文化解读的科学探究课程,丰富学生的学习视域;开发编制校本教材,开设校本课程和科普讲座,加深学生对传统文化的认知兴趣和理解,提升科学文化素养;开展基于传统文化和中学物理融合为目标的研究性学习和课外活动等,让学生充分接触、感受传统文化中的科学美和大国工匠精神。以常规教学、校本课程和课外活动等相结合的方式组合教育教学,将物理知识和传统文化的融合由课内延伸到课外,从而打破传统的学科界限和时空限制,促进人文、科学和综合实践的交汇与整合,不仅提升学生的科学素养和综合认识能力,而且充分领略传统文化的科学内涵,感受国家五千年来所沉淀的精神与魅力,增强国家认同感。

3.3研磨融合教学范式,促进传统文化与学科的深度融合和理解教学范式是教育目标能否实现的重要途径,教学内容必需依靠契合的教学范式呈现,才能使学生领略知识的内涵,真正了解、理解、拓展和应用。对比单学科教学,结合传统文化的融合教学注重过程的多样性、聚合性和创新性,人文与科学思维碰撞可以促使传统文化与物理知识得以共现和重新组构,通过学习、交流、实践等学习研究行为内化学科知识和特性,形成新的解决策略,以重建学科结构或范式驱动的途径获取新的理解,发展出新的统一性的解释体系。因此,教师应根据融合教育的特点积极研磨教学形式,在物理情境创设、概念或规律讲解、新旧知识衔接、知识内化巩固、课外延伸等环节中开发契合融合教育需求的教学范式,如浸润式教学、耦合式教学、类比式教学、移植式教学、项目化教学等,积极创设融合传统文化的教育教学环境,在挖掘物理学科教材和发展传统文化教育内容的基础上,让学生从中去发现和展示中华文化的美。通过可范式的教学情境和师生互动,探究完成知识、能力、素养和价值的建构,实现传统文化内涵植入和深度理解,完成提升学生民族意识的教育目标。

例如:在讲授机械能、重力势能和动能的转化关系时,可以采用类比的教学范式,将近代拦河筑坝、水轮机和古代的水碓(见图5)进行横向呈现,探究三者对于功能关系的应用思路,阐述相似与区别;以此为模型编制问题情境深入研究动能和势能的定量转化关系,深化知识到生活服务的物理观念;再深入探讨中西方对于物理知识认识和应用的区别——西方注重技术应用而中国侧重于人、自然与技术的和谐共存,从中西方的认识差异中领略中国劳动人民探索和应用自然规律的思想意境和高超技艺,增强文化自信。

3.4丰富教学评价方式,促进传统文化与物理学科的教育渗透传统文化与中学物理融合教育具有多元的泛在性特征,因此教学评价除表征学科教学评判功能外,还应体现多样性和聚合性,不能只局限于简单的对与错、合格或优秀,而应该延拓到更广域的多元化思考,尊重多元、包容差异,注重评价的情境化、生活化、人文情感等,关注人文与科学的契合度、均衡度、差异度、联动性和影响力等因素对教学过程和效果的影响;研究有利于反馈专业素养和人文素养的评价框架、測量方法与原理,从多维度测评视角评价学生民族性培养达到的层次,为教师作出相应的教学决策,运用适宜的教学策略提供科学依据。

例如:在研究尖端放电现象时,教师可以将西方的避雷针与中国古代的避雷装置进行对比,引入宋代黄朝英《湘素杂记》的记载:“自唐以来,旧寺观殿尚有为飞鱼尾上指者。”对古代的避雷装置进行形象化诠释,并同步展示古代各时期不同建筑上设计的形式多样的避雷装置,如古塔塔顶、宫殿殿顶的吞脊兽、宋代的雷公柱等,引导学生获取直观感知,通过物理原理分析和人文内涵诠释,展现中国古代人民在应用科学技术的同时所承载的文化底蕴,阐述具有中华特色的科学与艺术的和谐与统一思想,让学生对中国古代灿烂的科技文化产生共鸣;设计古建筑吞脊兽的仿真实验,让学生亲身感受古代避雷的原理和效果,坚定文化自信;让学生课后通过搜集、查询及分析相关资料或实地考察取证,撰写研究性学习论文,整理论述中国古代对尖端放电的认识及中国古建筑、本地古民居中各类避雷设计,以此引导学生自觉认识中国古代灿烂的科技文化和民间特色技艺,要求学生在论文阐述中写明各类资料获取的途径如过程、方法及方式等,并在文章的结尾注明资料的来源、依据,教师在后继的校本课程以答辩的形式对学生掌握情况进行考查,综合学生提交的论文质量考核学生认识问题、解决问题、拓展问题的能力,多维度考查学生对所学知识的掌握层次及对传统文化的认同程度,从多方面评价学生的综合能力。

4结语

优秀传统文化和学科融合教育核心,不是一般表象上的的知识机械整合,而是中华优秀传统理念与学科教学的相互促进,是民族意识的深化和传承,其内涵在于改变传统的“以知识为中心”的课堂教学结构,构建出新型的“知识—思维—意识相结合”的课堂教学结构。以传统文化与学科教育教学的深度融合为核心,以思想培育、应用驱动、拓展创新为传统文化与学科融合教育的基本思路,一方面可以在教与学为主要阵地的课堂教学中开展传统文化和学科融合知识的应用,着眼于解决学科教学中的实际问题;另一方面则基于社会发展要求、学科教学的目标和学习者的需求,通过传统文化与学科教学的深度融合,以促进学习方式的变革,落实以中华优秀传统文化涵养的社会主义核心价值观。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.中华优秀传统文化进中小学课程教材指南[EB/OL].(2021-02-03)[2022-02-17].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202102/t20210203_512359.html.

[2] 中华人民共和国教育部.完善中华优秀传统文化教育指导纲要[EB/OL]. (2014-03-28)[2022-02-17].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201403/t20140328_166543.html.

[3] 卡普拉.物理学之道—现代物理学和东方神秘主义[M].朱润生,译.北京:中央编译出版社,2016:97-232.

[4] 陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用——CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014:153.

[5] 熊万杰,袁凤芳,温景立.中华传统文化中有关物理学以及方法论的知识[J].物理通报,2011(2):85-88.

[6] 杨晓荣.物理学视域下藏族传统文化教育功能探析[J].西藏大学学报(社会科学版),2012(3):123-128.

[7] 郭振琪.民族文化中的物理素材赏析[J].中学物理教学参考,2018,47(14):6-7.

[8] 钱临照.古代中国物理学的成就Ⅰ论墨经中关于形学、力学和光学的知识[J].物理通报,1951(3):97-102.

[9] 蔡宾牟,袁运开,张瑞琨,等.试论中国古代物理学的产生、发展及其特点[J].华东师范大学学报(自然科学版),1981(2):39-46.

[10] 李兆友.简论中国古代物理学中的物理实验[J].物理实验,1993(5):241-242.

[11] 薛永红,王晶莹.文化取向的物理课程概念建构[J].教学与管理,2013,553(12):92-94.

[12] 万立荣.中国传统文化元素融入物理教学的探究[J].物理通报,2015(5):37-40.

[13] 陶梦雨,陆建隆.高中物理课堂渗透中华传统文化的教学设计的研究与思考[J].物理教学探讨,2020 (11):28-31.

[14] 张树玮,吴伟.将中华传统文化资源融入中学物理教学途径的探讨[J].中学物理教学参考,2015,44(12):51-53.

[15] 万立荣.浅析中华传统文化在中学物理教学中的育德价值[J].物理通报,2018(4):25-27.

[16] 续佩君,张芳.物理教学中进行人文教育的理论思考[J].首都师范大学学报(社会科学版),2002(S1):23-27+168.

[17] 顾建新.境自远尘皆入咏 物含妙理总堪寻——将中华优秀传统文化渗透到物理实验教学中[J].物理教学探讨,2008,26(23):56-58.

[18] 汪涛.物理教学与爱国主义教育的关系辨析[J].中学物理教学参考,2018,47(8):60-61.

[19] 朱慕菊.走进新课程[M].北京:北京师范大学出版社,2002:16-25.

AbstractWith CNKI database as the literature data source,combined with biblimeasurement,knowledge graph analysis,cluster analysis and other visualization methods,discusses the status and hot spots of Chinese excellent traditional culture and middle school physics education research,The core themes of discovery are on: traditional culture,physics knowledge and principles,physics teaching,physics courses,physics education,etc;and put forward the implementation of excellent traditional Chinese culture and middle school physics integration education.

KeywordsChinese excellent traditional culture;middle school physics;integration;education;visualization

[責任编辑马晓宁]