网络犯罪专门性问题流转的虚置与盘活

2023-05-30孙梦龙庄新宇

孙梦龙 庄新宇

摘 要:

网络犯罪案件中,专门性问题的研判是制约证据裁判原则合理适用的重要因素。由于取证人员不充分取证,控辩双方低水平举证质证,法官形式化认证与技术性鉴真手段及文本缺失等现象泛滥,难以避免专门性问题在庭审流转中的虚置,进而影响司法正义的实现。以数据恢复与去重处理的电子数据相关专门性问题研判为实证对象,以判决书的技术性质证认证内容为研判素材,对四十六份裁判文书展开实证研究,可以对专门性问题研判乱象的阐释提供新的视角。我国可在事实建构理论的指导下,重新审视“专人专事”的技术审查原则,借鉴多伯特规则中“法官参与”的要求,辅以技术鉴真与证据运用案例参考,以实现专门性问题的合理解决和盘活。

关键词:

网络犯罪;专门性问题;电子数据;事实建构理论;多伯特规则

中图分类号:D925.2

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2023)01-0080-13

一、问题的提出

2012-2020年间,我国公安机关办理的网络犯罪案件合计达五十余万件[1]。截至2017年,我国网络犯罪数量攀升至犯罪总数的三分之一,已然成为我国第一大犯罪类型,且年均增长速度超30%,呈井喷态势[2]。不同罪名之下证据分布不一,但同一罪名下证据的种类分布具有一定规律性。在侵犯公民个人信息等网络犯罪中,电子数据证据分布状况要显著高于其他类证据[3]。由此,电子数据可视为网络犯罪裁判不可或缺的核心证据[4]。网络犯罪因其犯罪手段具有专业化、多样化等特点,其核心证据——电子数据所内涵的专门性问题也相应成为制约实质化庭审推行的痛点。习近平总书记指出,要全面贯彻证据裁判规则,严格依法收集、固定、保存、审查、运用证据【参见《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》第4条第3款。】。而对电子数据进行收集、固定、保存、审查、运用中所涉及的专门技术性问题,便是网络犯罪中专门性问题的渊源。司法工作人员对相关专门性问题的研判,成为网络犯罪案件中贯彻证据裁判原则的关键一环。在现行法律释义中,专门性问题是指必须依法运用科学技术手段或者专门知识进行鉴别和判断,才能得出正确结论的案件证明对象范围内的事项【参见《〈全国人民代表大会常务委员会关于鉴定管理的决定〉释义》第1条。】。即专门性问题通常解决的是与科学技术类专门知识相关的事实问题,而非司法工作人员运用法律专业知识释义研判的法律问题。

电子数据作为网络犯罪的核心证据,因所涉专门技术而生成的问题是其专门性问题产生的逻辑起点,主要包括四类:关于电子数据的同一或种属认定的问题、关于电子数据真伪及形成过程的问题、关于电子数据所蕴含信息内容的问题以及关于电子数据所反映的信息传递和设备运行情况的问题[5]。由于电子数据凭其承载的信息内容在网络犯罪中发挥证明作用,因此对电子数据所蕴含信息内容的技术性检验获取是网络专门性问题的主要来源。其技术原理包括数據恢复技术、数据去重技术、解密技术等一系列技术。当然,并非只有网络犯罪中独有电子数据的相关专门性问题。传统犯罪中的犯罪行为人通讯记录、聊天记录及行程轨迹等电子数据,也是查明案件事实、追究行为人刑事责任的关键一环。由于网络犯罪的构成要件以线上实施的行为为核心,对反映相关实行行为的电子数据专门性问题流转的分析,更利于聚焦网络犯罪专门性问题的虚置情况。在认罪认罚从宽制度改革的推进下,庭审质证的频度和深度都趋于降低。对专门性问题的鉴定活动成为供检察机关出具量刑建议的便利工具,相关事实认定活动进一步简化,沦为了单方探查的手段。

我国虽然没有明文规定,但却在多个法条中确立“诉讼中专门性问题由具有专门知识的人来解决”这一“专人专事”的基本原则[6]。具有专门知识的人可为专门性问题作出技术原理层面的解答,司法工作人员则要在后续诉讼程序中对技术事实的认定作出司法确认。以往的学者对专门性问题在刑事诉讼程序中流转的相关研究,或从鉴定制度出发,提出要建构统一的司法鉴定体制,收纳各类鉴定事项归国家统一管理[7];或从鉴定意见科学性出发,提出在宏观鉴定制度、中观鉴定活动及微观证据规则等层面保障专门性问题的科学解决[8];或从鉴定人员出发,强调审判人员与鉴定人员等专家的良性互动,偏重于研究两者之间的对抗、教育、遵守与共享功能[9]。笔者拟从专门性问题本身出发,以事实建构与技术审查为论证路径,探讨网络犯罪专门性问题何以生成,并以专门性问题在庭审各方的反馈为切入点,通过对数据恢复与去重的相关技术性问题的质证认证路径,来审视专门性问题在审判流转中的虚置现象,反思如何实现专门性问题的合理解决与盘活。

二、逻辑考究:技术与事实演绎下的专门性问题虚置

(一)技术演绎下的专门性问题

网络犯罪专门性问题缘于数字技术,即借助一定设备将各种电子信息转化为电子计算机能识别的二进制数字并进行运算、加工、存储、传送、传播、还原的技术[10]。网络犯罪专门性问题涉及的数字技术内涵着诸多具体技术原理,根据其依托技术的不同,可以对其原理层进行三方面的分解:底层技术原理、应用技术原理与法律技术原理。底层技术原理主要指相关专门性问题的基础性原理,包括数据恢复技术与去重技术等。应用技术原理则是通过应用底层技术,透过取证工具与取证人员的“技术黑箱”,在实际操作中解决有关问题。法律技术原理指借专门性意见,将技术应用过程按规范转化为具有法律效力的文书。例如,在具有专门知识的人出具涉及数据恢复的鉴定意见时,依据的数据恢复原理即为底层技术原理,使用文件签名恢复等基本方法属于应用技术原理,而与数据恢复相关的技术标准与法律、司法解释涉及的专门性问题相关的条款,则属于法律技术原理。

为打破技术藩篱而解决专门性问题和向司法工作人员提供认定案件事实的素材,由具有专门知识的人在法律技术原理指导下,运用底层技术原理与应用技术原理所制作的法律说明属性的文书材料便是专门性意见[11]。从证据科学性运用的视角来看,专门性意见也可被称为科学证据,二者都需运用具有可检验性的材料【笔者认为,专门性意见与科学证据系同一类材料的不同视角表述,前者偏重与专门性问题的关联性,后者偏重采取科学手段加以判别的科学性,可通用。】。当前我国对专门性问题的解决主要呈现二元专家制度的模式,即鉴定制度与检验制度的二元并存:由经司法部审批认定的鉴定机构解决四大类专门性问题并出具鉴定意见,而各检验机构及专家对非四大类专门性问题作出检验报告、事故报告或专家报告[7]。概言之,我国刑事诉讼语境下的专门性意见的基本形式包括:鉴定意见、检验报告、事故报告以及专家报告等。专门性意见作为专门性问题的研判基础,是刑事审判时质证认证的焦点对象。基于技术原理三层展开所生成的专门性意见,是专门性问题具化的解决形式。

最高人民法院出具的刑事诉讼法解释所指出的审查要点中,技术性审查要求居多【参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第97条。】,但部分条款要求不够实际。比如“鉴定的过程和方法是否符合相关专业的规范要求”这一审查要求,折射出了立法与实务的疏离。在撰写鉴定意见的过程中,专家对底层技术原理的相关技术标准的选取多持摘编态度,即只要在专门性意见中罗列技术标准、满足形式要件即可。而当审查专家采取具体应用的技术原理层面时,审判人员在判断其是否在形式上满足法律技术原理层面的解释性规范时都存在难度,遑论判断应用技术原理与底层技术原理是否相匹配了。另外,由于应用技术原理的复杂性,还存有相当数量的“问题黑数”,即实务中未被广泛注意,但却切实存在的可能影响司法公正的专门性问题。出于效率等方面的考量和规避程序约束成本的增加,具有专门知识的相关人员也缺乏呈交这些问题的积极性。

(二)事实演绎下的专门性问题

网络犯罪专门性问题的流转涉及事实场域的阶层展开。依据事实在刑事诉讼中的认识形式的不同,对网络犯罪案件所涉的事实概念可以展开三阶阐释,分别为客观事实、技术事实与法律事实。“事实”一词在《现代汉语词典》中被解释为“事情的真实情况”。申言之,客观事实即诉讼之外曾经发生的客观情况。法律事实即诉讼程序之内诉讼主体间进行司法互动形成的案件情况。客观事实要借“证据之镜”折射为技术事实[12],再经司法活动的发现抑或建构后才能转化为法律事实。技术事实因具有高技术性的网络犯罪实行行为相关的客观事实而产生,由电子数据所蕴含,并经具有专门知识的人出具专门性意见后得以确立。

技术事实作为法律事实的素材之一,其在对抗式司法与合作式司法中,转化为法律事实的限度是不同的。在认罪认罚从宽制度全面推行前,我国刑事司法以职权主义统御下的对抗式司法为主。在对抗式司法中,控辩双方往往要对技术事实进行激烈的质证,或全盘接纳,或否定部分;经审判人员能动认证后的技术事实将转化为部分法律事实,被纳入要件法律事实的证成中。而在以认罪认罚从宽制度为代表的合作式司法中,控辩双方的质证与审判人员的认证往往在程序从宽的要求下,流于形式。相关技术事实往往在缺乏足够法律审查的情况下,被不加筛选地全部转化为法律事实。

(三)研判的程序流转:从产生到虚置

在网络犯罪的侦查阶段与审查起诉阶段,在公安机关电子数据取证与检察机关对侦查取证结果进行审查判断的过程中,诸多专门技术性问题难以凭法律知识与大众常识得以解决。经公安机关或检察机关提起,由公安机关所属的鉴定检验机构或者社会相关机构对专门性问题进行鉴定检验,由此生成专门性意见。随后在审判阶段的法庭调查环节,专门性问题将会在控辩双方是否质证这一点上因分歧而流向不同的程序路径,但终会归于虚置的结局。如果控辩双方不进行技术性质证,案件法律事实将会在审判人员心证下,直接得到证成。如果就专门性意见的相关技术性问题进行质证,则控辩双方或亲力亲为,或寻求专家辅助人的帮助。审判人员认为确有必要的,可能会申请鉴定检验人员出庭,或启动重新鉴定、补充鉴定程序,就运用电子数据中产生的次生专门性问题寻求相应的专门性意见。审判人员在认为技术性质证的相关问题已被驳回或吸收采纳后,仍将作出法律层面的认证,进而证成法律事实,此后专门性问题将会被虚置,流程如图1所示。

虚置似乎与常理相悖。依常理而言,现实中审判人员对科学证据这类专门性意见近乎百分之一百地遵从,并对其证据关联性做过度评价[13]。即使辩方对专门性意见进行技术性质证,也會通过论证说理,进一步强调对专门性意见的采用,那么何以有虚置一说呢?其实,笔者认为的专门性问题的虚置,实质上是指各司法主体在对法律事实依构成要件进行证成的过程中,无视了专门性问题是否合理解决,进而虚化了技术事实的存在。以个案的角度解读,在相关法律事实证成后,无论技术性质证成立与否,无论专门性意见的相关技术论断是否科学,对专门性问题的探讨都归于终结。从类案角度出发,个案裁判作出后,针对审查有关专门性意见技术论断过程中所展述的经验少有传述,“一案一审”成为“同案不同判”这一问题的历史来源。这些实务惯例否定了专家在案件事实认定中的二次参与,默认了以审判人员单方法律认证这一加工后技术事实就转变为法律事实的结果。质言之,专门性问题的虚置必然会反作用于案件事实的认定,并产生不利影响。

正如弗雷德里克·詹姆逊提出的“消逝的中介”那样:“中介施力于前一个状态从而引导出后一个状态,这个过程完成的同时,它即消逝。”[14]专门性问题施力于司法工作人员与刑事诉讼参与人及当事人的司法互动,引导出犯罪构成要件的证成或证伪,但直到判决书作出也往往并没有得到实质性解决,终归于虚置。换言之,专门性问题在刑事诉讼程序中的流转犹如维特根斯坦的“梯子”,在完成既定的对犯罪构成要件的证成抑或证伪后,便失去了司法价值,如作为攀登工具的梯子般被丢弃。除后续补充鉴定、重新鉴定,抑或经历刑事诉讼上诉审及再审、死刑复核等监督环节外,鲜有人关注其专门性问题是否得到了合理解决。基于程序流转而引发的虚置,是专门性问题的不当“宿命”。

三、司法运行:专门性问题不当研判的实证考察

(一)考察思路

对网络犯罪专门性问题的庭审流转分析,如果局促于具体概念的逻辑推演,则难免浮于表面,落入所谓“宏大叙事”的窠臼;而如果泛于多类网络犯罪的个罪案例,则难以聚焦研究重点,不易归纳出具有普遍性的同类专门性问题的研判常态。因此,笔者选取“侵犯公民个人信息罪”这一具体类罪作为考察样本。侵犯公民个人信息的犯罪具有手段隐蔽、侵犯信息内容广泛等特点,这造成书证、物证较少和电子数据较多的证据分布状态。大部分个人信息作为电子形态的数据而存在[15],而涉案个人信息的种类及数量是定罪量刑的核心要件,其映射的专门性问题成为侵犯公民个人信息犯罪的核心技术性质证认证的内容来源。

尽管我国裁判文书上网受政治考量等众多外部因素影响,有一定的随机性,但以裁判文书网公开判决作为经验事实,仍属当下实证研究的较优解。在中国裁判文书网以“判决书”“侵犯公民个人信息罪”“数据恢复”与“重复”为关键词,并经人为筛选,去除与主题不相关的判决文书(如关键词附于文书附录的法律法规处的案例),整理后获得判例46篇【判决文书编号为(2020)豫1525刑初201号、(2021)浙1003刑初533号、(2020)晋0728刑初75、(2020)京0102刑初245号、(2021)晋0729刑初33号、(2020)黑1202刑初212号、(2020)皖0603刑初272号、(2020)皖0302刑初119号、(2021)黔0526刑初441号、(2020)鄂0683刑初103号、(2020)豫1502刑初164号、(2021)黔0526刑初445号、(2020)甘0721刑初12号、(2019)陕0503刑初43号、(2016)云0111刑初1210号、(2020)豫1502刑初163号、(2019)赣1127刑初324号、(2018)甘0123刑初95号、(2019)鄂0922刑初28号、(2019)豫0781刑初315号、(2019)粤0904刑初392号、(2018)苏0621刑初497号、(2019)辽1021刑初141号、(2019)豫1525刑初1011号、(2019)吉0104刑初748号、(2019)川0823刑初50号、(2019)豫0781刑初454号、(2019)豫0502刑初219号、(2019)皖0121刑初146号、(2019)川0823刑初51号、(2019)皖0121刑初146号、(2017)苏0723刑初630号、(2018)闽0203刑初3号、(2017)吉0802刑初354号、(2017)豫0928刑初988号、(2018)川2021刑初100号、(2017)闽0203刑初1350号、(2018)皖0111刑初377号、(2018)鲁0811刑初366号、(2017)豫0421刑初385号、(2018)粤5203刑初79号、(2017)鄂1303刑初382号、(2018)湘1121刑初250号、(2017)桂0126刑初421号、(2017)桂0126刑初457号、(2018)鲁0705刑初114号。】。基于现有的判例,拟从以下角度展开实证分析:一是对专门性意见的形式与内容进行归纳,探明侵犯公民个人信息罪中专门性问题的分布样态;二是对控辩双方技术性质证与审判人员的认证内容进行研析,对专门性问题的全流转过程进行研判;三是统计实行行为人的职业构成,判断司法区块链等技术性鉴真手段前置的可行性。

(二)技术原理分析

数据恢复问题涉及电子数据的真实完整性,数据去重问题涉及电子数据的相关性。对恢复技术的采用及恢复精细度的判别等方面显然需要技术的支撑。数据恢复操作是所有电子数据提取过程的必经环节[16]。网络犯罪的行为人出于反侦查的需要,会通过主动删除或系统设置自动清理数据的思路,采取磁盘破坏、数据擦除以及挂载加密虚拟盘等一系列技术手段,对数据本身及其设备载体加以操作,继而造成数据灭失,规避刑责追究。而有专门知识的人可以通过自动取证化软件及手动操作的思路,采取文件签名恢复,在原始数据中搜索关键字以及及时冻结数据并采取远程勘验等手段来恢复数据,或者通过修复磁头等方式,对硬盘进行抢救性恢复。从底层技术原理层面来讲,数据删除仅仅是标记了数据储存位置等信息的文件头被去除,其他部分信息仍储存在存储设备的簇中,相关簇就表现为可被新数据覆盖的状态【磁盘文件存储管理的最小单位叫作“簇”,一个文件通常存放在一個或多个簇里,但至少要单独占据一个“簇”。】。数据恢复的原理便是通过制作新的文件头,来使相关数据重新可读。但应用技术原理层面的采取自动化取证软件的相关操作,往往只能恢复数据完全没有被覆盖的文件。对于部分簇被覆盖的文件,只能由具有专门知识的人通过编辑ascii码或使用正则表达式等原始数据手动搜索的方式,恢复部分数据。由于簇的分配存储具有随机性,因此从技术原理层面不可能完整恢复设备中之前被删除的全部数据[17]。

由于电子数据伴随有大量附属信息证据和关联痕迹证据的系统性特色,采取数据恢复技术将会恢复大量不同存储路径的重复文件与历史文件。对重复文件,一般可以采取哈希值计算校验的技术性去重方法【哈希值计算是一种校验算法机制,根据不同的算法种类,可以把任意长度字节的电子文件计算成某一固定长度的字符串。】。如果不同文件的哈希值相同,则文件同一。当下,对具有相同哈希值的文件取证软件的算法已实现归类删除,只保留一个文件,以达成自动去重。而不同历史文件中的数据显然会存在大量重复及无效数据,但由于内容不完全相同,以致这些哈希值不同的历史文件难以通过技术手段去重,对此主要采取人为筛选的方法。如在侵犯公民个人信息犯罪实例中,司法工作人员采取了根据同一关键个人信息去重【参见(2018)闽0203刑初3号案例,通过身份证号比对去重。】、不完整信息不计去重【参见(2018)川2021刑初100号案例,对无法独立识别个人身份的不完整个人信息进行去重。】、与原始数据对照去重【参见(2018)鲁0811刑初366号案例,通过发送方的原始数据与接收方实际收到的数据,来判定接收方的侵犯个人信息的条数。】以及错误不实信息去重【参见(2017)鄂1303刑初382号,通过采取抽样法,算出错误信息的比率后,对整体数据的有效率进行计算推定。】等四种去重方式。使用技术手段去重与人为去重的方式同等重要,不可偏废。但正如对“快播案”中“淫秽物品”的界定一样,判断是否属于重复信息显然属于非专门性问题,由专门知识的人进行去重识别,极易伴生“专人不专事”的资质纷争。笔者认为,由工作人员对具体信息进行界分时,无需考虑鉴定机构与鉴定人资质的有无,应更多考虑识别人员是否具备与一般大众相一致的相关社会经验常识。换言之,将与电子数据相关的部分问题转化为专门性问题只是释明判别的手段之一,有专门知识的人运用经验常识也能加以解决,故不宜将其归属于法律问题。

(三)不当研判的实践样态

在对判决书通读并作表格结构化整理后可发现,与电子数据相关的专门性问题的不规范研判现象丛生:取证人员不充分取证,控辩双方低水平质证,审判人员形式化认证及技术性鉴真手段的文本缺失等。这些研判乱象导致专门性问题的解决实质上被虚置,引发了一系列网络技术与法律适用的冲突,严重制约了证据裁判原则的合理适用。

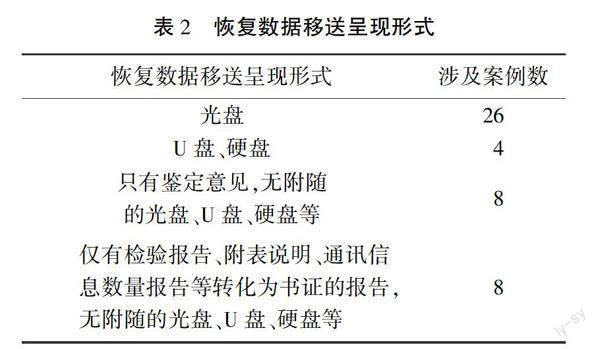

1.取证人员不充分取证

不充分取证获得的证据不仅来源存疑,更重要的是常伴生不当扩大量刑要素、取证精细度不足等问题。在取证人员行为层面,部分取证人员会遗漏关键取证行为,以致取证行为不充分。取证人员在电子数据的收集、保存、固定环节,在证据保管链条的各个环节,常存有一定的不规范现象,且在所涉应用技术方面也存在不足。在公诉方指控与控辩双方质证部分,经实证发现,部分案件存在缺乏见证人、未现场计算备份完整性校验值,电子数据刻录光盘未随案移送检察机关等不合乎相关规范的现象(见表1、表2)【参见2016年《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第5条、第9条、第14条和第16条。】。这些不合乎取证规范的现象,本质上属于对电子数据相关技术性问题的背离。经数据汇总发现,在46起案件中,仅有57%的案件是按照技术标准和刻录光盘移送至检察机关,有高达35%的案件未移送提取的电子数据,仅移送了转化为书证的报告(见表2)。这不仅造成了证据保管链的缺失,而且偏离了合程序解决专门性问题的要求。

在取证主体资质层面,社会鉴定机构使用的取证软件合乎标准性存疑,以致取證技术不充分。在46起案件中,取证主体以公安机关网络侦查部门所属的鉴定机构为主,涵盖省市县公安局网安总队、支队、大队,电子数据取证实验室,物证鉴定所等多个层级部门;其中仅7起案件有社会鉴定机构辅助参与,且仅1起案件由公安机关与社会鉴定机构均参与鉴定检验工作(见表3)。公安机关与社会鉴定机构的双重取证有助于消除取证人员的认知偏差,对证据完整性补足有一定积极意义。相关判决书详细摘录了社会鉴定机构使用的不同数据取证软件。由于这些取证软件大多为自行研制开发的软件【判决书中明示的取证软件与设备包括效率源SPF9139智能手机数据恢复取证系统、美亚柏科DC-8811取证魔方、DC4501手机取证系统等多种软件。】,其恢复程序是否实质匹配国家技术标准以及具备相关证据效力,是技术性质证的潜在质询点,但尚未有辩方律师曾就此提出质证。

2.控辩双方低水平举证质证

控方在举证时,多使用转化为专门性意见的转化式证据,甚至部分案件存在违反程序规定,不向检方移送原始数据的现象(见表2)。这种证据形式的多重转换增加了其他诉讼主体发现技术性错误的难度,且与电子数据在法庭上展示的相关法律、司法解释的规定存在较大差距【参见《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第18条、第19条、第21条。】。

通过公诉方指控的内容来看,检察机关技术部门参与引导侦查的作用有限,46份判决书中没有一份提到检察机关技术部门曾参与过对鉴定意见或检验报告进行技术性审查的相关内容。而辩方也常常未能尽到有效辩护的义务:辩护人对专门性意见的质证难以做到“就案论案”,多数辩护人采取模板化的辩护意见。在46起样本案例中,仅在17起案例中律师对专门性问题提出质证(见表4)。从裁判文书辩护人意见与公诉人指控内容两部分来看,控辩双方对电子数据相关的专门性问题的质证主要集中于取证程序是否违法、数据恢复的内容是否重复及是否有效等方面。并且,根据其质证的实质内容之有无,可把质证种类分为空泛质证与具体质证。空泛质证只是简单地提出程序违法、数据不实、存在重复等情形,无法结合案情加以质证,有模板化之嫌;具体质证则较为深入,能够具体到公安机关缺乏见证人员、对数据具体内容是否有效和重复等,展开实质性质证。显然,前者无法对专门性问题的技术细节起到驳斥的作用,属于低水平质证。然而在占总数15%的具体质证的案件中(见表4),仅1例案件的质证意见被审判人员所采纳,认为数据确实存在重复与不当认定的现象,并按辩护人提供的信息条数予以审查后认证通过【参见(2019)川0823刑初51号案例。】。可见,对专门性问题技术上的争锋被严重虚化。鉴于审判人员在法律认定方面的权力支配地位,其他诉讼主体难有作为。在认罪认罚从宽制度全面推行后,具体质证的案件数量进一步下降(见表5),恐难以实现辩护制度保障人权的基本目标。

3.审判人员形式化认证

在控辩双方就数据恢复与去重的技术性问题进行质证后,审判人员通常直接依心证作出相关认证:或以受质疑证据与其他证据相印证,形成证据链;或以辩护人质证内容无证据支撑;或以证据材料形式及来源合法,内容真实;甚至以辩护人所提出的人工去重不具备实际操作性,难以实现等理由【参见(2017)桂0126刑初457号案例。】,回避掉控辩双方质证的实质问题。部分案例中,会要求专家出具相关情况说明以作为证据补足要求,鲜有要求专家直接出庭作证(见表6)。在多数情况下,审判人员对质证相关问题仅作形式化审查。辩护人对取证人员补正的电子数据情况说明再次提出异议时,将继续模板化的形式:复述事实清楚,证据确实充分,证据链形成且证据相互印证,达到排除合理怀疑等,然后以此为内容驳回质证。在这一形式化认证思路下,仅1例案件在质证后作出采信部分电子数据数量的认证结果,也就不足为奇了(见表7)。在形式化认证下,专门性问题是否得到解决这一问题被虚置,转化为专家资质是否齐备、专家取证过程是否合乎标准、起诉状是否存在形式上的缺漏等问题。对认罪认罚案件,更是直接跨过犯罪事实证成阶段,只需对具体的量刑所涉的数量及情节要素作出修补。

在我国的裁判文书说理的应然状态下,审判人员对专门性问题的鉴定检验结果进行形式审查的同时,也会听取辩护律师与专家辅助人等的合理化建议,并对科学证据的结论作出一定的修正。但实然操作中,对专门性问题的研判,审判人员更多地从法律问题的角度加以解读,而非从事实问题的科学原理出发进行再鉴定检验。通过对裁判文书的审判人员事实认定部分的拆解,可将审判人员对控辩双方技术性质证的相关内容分解为技术认证、证据链认证、实体认证与程序认证。审判人员在进行认证时,常会从这四个维度中的一个或几个出发。对相关专门性问题的法庭质证认证过程,与其说是科学研讨,不如说是综合控辩双方意见后,做出相关法律层面的实体论断[18]。这一实然样态下,难有专门性问题的技术原理探讨的司法空间。

4.技术性鉴真手段的文本缺失

电子数据的鉴真问题贯穿专门性问题的流转始终。传统的“保管链证明”和“独特性确认”的鉴真方法,在取证人员不充分取证下,无法适应电子数据的虚拟性、可分离性与海量性等特征[19]。当下在最高人民法院《关于互联网法院审理案件若干问题的决定》及与网络犯罪相关的司法解释中,我国已经引介并采用完整性校验、可信时间戳、数字签名及区块链存证等一系列技术性鉴真手段。但在实际判例的实证分析中,上述鉴真手段都存在一定“文书缺失”的现象,即仅有部分判决书阐明具体的技术性鉴真手段,鲜有判决书在文本中标注哈希值的具体字符串等技术性细节。文本缺失现象的本质是司法工作人员对技术性鉴真所反映的专门性问题不甚重视,这助长了部分低水平质证与形式化认证的泛滥。

相当部分案件涉及的个人信息来自于电信、联通、移动等通信三大运营商、科技有限公司等企业或者派出所等政府机关(见表8)。如果普及技术性鉴真中的区块链存储机制,在个人信息录入阶段就普及完全上链操作,相关数据的传输运行将实现全程可溯源。假使再发生泄露个人信息的相关犯罪,通过司法区块链在存证、取证、举证方面的优化,可以让质证流程聚焦于链上证据本身,减少因电子数据鉴真问题引发的相关技术性质证问题。

四、事实原理阐释:从“事实发现理论”转向“事实建构理论”

在技术与事实的双重演绎下,专门性问题获得了具象化解决的载体与流转的具体路径。但在司法实践中,不充分取证、低水平质证、形式化认证,以及不明技术性鉴真,使得被追诉方在技术事实领域的博弈近乎全面溃敗。辩护人的质证效果无异于一场庭审上的取悦被追诉人的单方表演。溯源至事实理论层面,可归结为在我国传统诉讼中,秉持的事实发现理论缺乏对技术错误的重视与认可,亟待转变理论基础为事实建构理论,在认识领域对技术加以扩容。

(一)事实发现理论的认识片面

事实发现理论作为我国诉讼法学界长久以来探寻事实问题遵循的核心理论,源于“对客观事实必然可以通过探究发现”的机械唯物论层面的自信。对专门性问题相关技术事实的不懈探求便是对事实发现理论的彰显。尽管事实发现理论在坚守客观性、防止主观化认识干扰刑事审判结果等方面卓有成效,但其掩盖了诉讼认识活动中主体间交往互动的关系框架,限制了辩方对诉讼活动的积极参与,进而无法为刑事司法正当裁判提供有效证成[20]。技术事实的发现沦为了单纯发现法律事实的手段,忽视了具有专门知识的人为求得技术事实而在诉讼中的有机参与。对具有技术性的专门性意见的遵从,本质上忽视了因选取技术本身的科学性、选择与运用技术原理的合适性差异所导致的技术错误,进而摒弃了技术事实在刑事诉讼中的正当地位,忽视了技术事实与法律事实可能存在的差别。技术不完善与不当应用,加之专门知识者检验时的疏忽等主观过错,导致专门性意见错鉴错检现象频发,而审判人员缺乏对错鉴错检所发现的技术事实加以修正的预期要求,也极易导致冤错案件再现[21]。在庭审实质化要求下,多主体真正参与的“广场式合议”形式,是对以往审判人员单方对专门知识的人所发现的技术事实直接认定的“扬弃”:弃去审判人员因技术盲目崇拜的偏见所可能导致的事实认定专断,发扬“整体意见尊重各方意见”的民主司法原则。

(二)事实建构理论的认识扩容

在反思事实发现理论对技术错误的片面认识中,事实建构理论或可成为技术事实重焕光彩的理论支点。事实建构理论根源于差异化的诉讼主体及其利益的多元性。审判人员基于专门知识的客观缺乏与职权主义下追诉立场的主观偏差,可能对专门性意见持多数采信的态度;而具有专门知识的人为追求效率,可能会因缺少技术精度,形成对某些关键技术事实的误判;辩方为维护被追诉人的利益,可能会竭尽所能,对专门性意见提出近乎诋毁式的质证。概言之,各诉讼主体都是在动态的证明程序中,依据证据规则与实体规范,作出最符合自己利益的事实建构。在这种共同的事实建构意识下,技术事实不断被裁剪,错误及存疑的技术事实被尽可能地排除在法律事实之外,最终成为最符合实体与程序正义要求的法律事实。以前述数据恢复与去重量化为例,如果机械认定恢复后的数据数量,缺失其他主体的去重提议的建构,则被追诉人将承担远超本人实际实行行为的定罪量刑惩戒,这显然违背了司法正义的要求。而在比较视域下,多主体参与建构事实的司法实践广泛存在。无论是日本的专业性案件中的专家参审制,抑或是英美国家的“法庭之友”,中国的专家辅助人制度及知识产权案件中的“技术调查官”制度,都在一定程度上起到了共同建构合乎技术原理与法律程序之事实的作用。从侦查阶段的律师介入、邀请专家辅助审查伊始,至后续的诉讼专门知识的人参与鉴定检验与技术审查、专家辅助人庭审参与等诉讼环节,技术事实的认识链得到了实质性的延长。不同主体间的交往互动,也不断为彼此间加深对技术的了解、继而更好地实现技术与法律的知识交汇提供了扩张视野。

由事实发现理论转向事实建构理论,对网络犯罪专门性问题的意义在于:将从以裁判结果为导向的“虚置”末路转为以诉讼过程为导向的“盘活”进路;重视网络犯罪中每一个诉讼主体的有机参与,从而为之后其他类案的法律事实再建构提供技术知识上的准备。

五、技术原则审查:“专人专事”原则下的主体限制

(一)“专人专事”原则的统摄

我国立法中虽然没有明示网络犯罪中专门性问题应遵循何种原则来解决,但以多种法律条文表达了“专人专事”的处理原则,即“诉讼中专门性问题由具有专门知识的人来解决”的原则。《刑事诉讼法》第146条规定:“为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。”《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第12条规定:“必要时,可以聘请具有专门知识的人进行操作,并就相关技术问题作出说明。”另外,《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第11条提道:“当事人可以申请具有专门知识的人就电子数据技术问题提出意见。”可见,网络犯罪中对专门性问题的解决处理在原则上需要具有专门知识的人进行辅助。在前述对侵犯公民个人信息犯罪的相关案例的实证分析中,审判人员完全采信专门性意见的比例占了绝大多数,即97.8%(见表7)。审判人员将实质上的客观事实认定乃至部分法律事实认定的职权交付给了具有专门知识的人,将其作为“白手套”,对他们出具的专门性意见的实质内容仅作形式化审查。这虽然在某种程度上是对“专人专事”原则的尊重,但却是审判人员对认定案件事实权力的让渡以及对专门性问题及其专门性意见审查研判的漠视。

(二)“主体限制”的司法样态

具有专门知识的人因缺乏直接参与判决书生成的权力,因而在刑事诉讼权力结构中处于被支配地位,且出庭作证等司法参与难以得到司法保障[22]。这种“主体限制”的司法样态导致了专门性问题并不因刑事诉讼流程的终止而得到解决的虚置结局。因部分科学技术所涉的专门性问题所引发的证据争议,即使经审判阶段控辩双方的质证认证与鉴定人员或专家辅助人的技术性讲解,仍需由技术知识相对欠缺的法官作终局裁断。对专门性问题,在专门性意见作出后,除非提起补充鉴定或重新鉴定程序,在专门技术方面的事宜便已经得到终局解决,即使有关人员出庭作证,也只是对意见结果的补强,而不会再对意见进行实质性的改变。专门性意见异化为对专门性问题进行技术性说明的责任防火墙。审判人员倾向于通过形式化审查,将事实认定的责任转嫁至具有专门性问题的人员一方。延长专门性问题相关责任分配链条与连转周期,或将是针对专门性问题本身解构的合理路径。

尽管专门性问题在科学证据中本就得到了初步解决,但出于对认罪认罚态度不当判定的隐忧与本身素质的不足,如果辩护人及被追诉人不对其加以技术性方面的质证,专门性问题就可能在刑事诉讼后续程序的解决上带有瑕疵。因为哪怕采用当前最先进的技术手段,辅以经验丰富老到的鉴定人或检验专家,也恐难以制成完美、无技术瑕疵的科学证据。专门性问题合理解决的虚置现象的产生,本身也是刑事诉讼陷于事实发现理论、缺乏对技术本身深入探究的必然结果。对技术事实的质证,审判人员只能从法律事实层面加以认证,对技术性问题所要求的客观事实,只能作推定的说理性解释而无助于客观事实的回溯。

六、专门性问题由“虚置”到“盘活”的反思

从事实建构理论来看,专门性问题的“虚置”阻碍了司法主体能动的参与,进而可能引发瑕疵法律事实的认证。如何“盘活”专门性问题,使之真正助力于庭审实质化的实现,是理论与实务衔接的关键。

(一)多伯特规则的中国化审视

美国证据法在对专家性意见进行科学性审查的过程中,相继形成了弗赖依规则与多伯特规则等证据科学性审查手段。弗赖依规则强调,专家型意见是否可采,要看其在某一领域是否能经受得起同行审查且具有普遍接受性。而多伯特规则对弗赖依规则进行了极大的改进:不仅对业内行家群体做了更为宽松的解释,还将审判人员看成通过专家辅助可以掌握专门知识的人,从而让审判人员获得实质上审查证据科学有效的责任[23]。当下,通过国家标准化管理委员会以及相关行业部门联合制定并出台的一系列行业类鉴定技术标准,我国确立了一套具有普遍接受性的专门技术标准体系,这实质上是对一个多世纪前美国弗赖依规则“同行审查”与“普遍接受”的复现。由于缺乏专业背景知识的审判人员难有进一步认知专门性问题本质的动力,对已进入审判阶段的刑事案件,难免怀有有罪推定的预期性偏差与接受认知污染的风险。而在多伯特规则的要求下,审判人员无需掌握应用技术性原理,只需对底层技术原理有一定了解即可。

证据审查科学规则的本质是规范审查并判断专门性问题中所采取的技术是否科学可采。对美国审查证据科学性原则的审视不是为了机械僵化的法律移植,而是为我国科学审查相关制度作出外域注解,从而更好地理顺制度逻辑。作为当下美国审查证据科学性的重要依据,多伯特规则要求审判人员必须担任“看门人”的角色,过滤掉缺乏科学有效性的专家证据。审判人员需要查明相关理论和技术是否被业界普遍接受且被证明,知道技术可能存在的出错及业界标准,还要明确相关技术是否接受过同行评议并被发表。这需要审判人员查阅大量的文献资料,来佐证相关规则要件。而当下,提起补充鉴定与重新鉴定而涉及的侦查、审查起诉与审判等环节,均需得到司法工作人员认为有必要的制度认定。作为规避传统司法鉴定的“多头鉴定”“重复鉴定”等老问题所设立的这种制度保险,隐含了多伯特规则精神中对司法工作人员的主体地位的肯定。这实质上将对专门性问题解决存疑案件的补充鉴定权与重新鉴定权交予缺乏专门性知识的司法工作人员。如何让司法工作人员更好地当好技术原理的“守门员”,强化实质化庭审对各类专家性意见的过滤功能,成为多伯特规则的“法官参与”内涵成功的关键。重大刑事案件中,检察技术室、法院技术室等部门对专门性意见的再审视,各方当事人所聘请的专家辅助人的专家意见与知识产权案件中中立技术调查官出具的技术调查意见,都为多伯特规则进一步的中国化适用提供了丰富的制度经验。

(二)证据判例制度的构建

现有的公开裁判文书和指导判例制度中,为专门性问题的流转留下了审视解构的文本空间。如笔者通过实证分析与研判,可以窥得部分相关司法运行的样态,但与对专门性问题进行技术上的系统化审视、为审判人员等司法工作人员提供专门知识教育等目标仍存在较大差距。尽管在中国法律服务网等网站中有部分公开的鉴定文书供公众参考学习,但仍难以满足法律职业共同体学习如何对专门性问题在诉讼中实现有效技术性运用的现实需求[24]。随着网络犯罪案件数量的不断增长,将司法工作人员对有关技术的具体审查要点加以归纳总结,在庭审实质化的改革背景下,有相当的现实必要性。

根据以往的判决书争议焦点,制作官方认证并不断更新的公开且常见的专门性问题背景知识库,避免公开互联网可能存在的种种歧见,可以让司法工作人员进行辅助学习,并提升认知流畅度,减少司法偏见[25]。在以往的相关犯罪的司法解释中,尽管有对涉案常见概念的名词解释,但大多是概念的堆砌,缺乏与实践案例的具体结合。即使是对类罪的指导性判例【参见2017年《最高人民法院、最高人民檢察院发布7起侵犯公民个人信息犯罪典型案例》。】,也仅是局限于介绍基本案情与裁判结果,而没有对相关专门性问题典型技术难点的分析。乌尔比安有言:已决案被视为真理[26]。将被虚置的专门性问题盘活,让遮掩在裁判文书中的技术性问题受到法律职业共同体的学习与检验,或可将真理越辩越明,促进法律技术原理的“再生产”。正如刑事审判指导案例制度的不断更新一样,检察机关技术室等相关司法机关技术部门也可以对专门性问题的研判为重点,构建证据法指导判例制度。随着未来案例的不断扩容,或可搭建专门性问题相关的专属数据库,并以专业人员审查等多种手段实现官方背书,进而保证其数据检索系统法律技术原理的有效性。

(三)技术性鉴真的合理应用

电子数据因其所依赖的数字技术所具有的复杂属性,司法区块链等鉴真技术必将成为电子数据证明的重要手段[27]。针对电子数据本身的技术性鉴真手段的普及,相较对载体的传统鉴真手段具有诸多优势:不仅对过去研判专门性问题所忽略的“问题黑数”在区块链存证、取证、举证与质证全流程路径里无处遁形,而且还极大简化了对电子数据进行同一及种属认定等专门性问题的诉讼程序,不必为此类专门性问题启动鉴定等诉讼程序而有助于提高诉讼效率。此外,司法区块链特有的“复式记账”,实现了互联网案件从“个案审结”到“集束追踪”的跨越[28],极大便利了类案“专门性问题”技术事实审查要点的整理。诸多网络犯罪专门性问题运用区块链存证等新型技术鉴真技术,既是传统侦查科技论所倡导的向技术要“警力”的当代新注[29],也是智慧司法的必然要求。

尽管技术性鉴真的相关技术便利了鉴真过程,但相关次生的技术问题又已出现,对此应进行技术与立法的前瞻性思考。以综合了完整性校验、可信时间戳、数字签名技术的司法区块链为例,尽管链上的电子数据在底层技术原理层面确立了“不可篡改”的原则[30],但相关电子数据如何确保“上链前真实”又成为了新的专门性问题。技术层面应注意尽可能地将上链时机前延,最理想状态是在网络犯罪发生前,有关电子数据便已入链。如果对网络犯罪发生后的电子数据采取上链措施,则一方面要挖掘传统鉴真手段的剩余技术价值,提升见证人制度及全程录音录像等常规鉴真手段的技术含量,如通过共享屏幕的方式让见证人感受取证过程,对多终端同步录音录像缩减链前数据的修改空间;另一方面要在立法上明确区分传统电子数据与区块链这类电子数据在证明逻辑框架上的不同,以免两者在鉴真过程中被混淆。

七、余 论

专门性问题作为具有独特历史演变与多学科技术交叉的庭审焦点,以其在网络犯罪流转样态中的虚置结果为阐明对象,以审判人员有机参与的应然样态为程序指引的方向,对其他类罪的专门性问题流转的研判参照有一定借鉴作用。笔者秉持对专门性问题在技术与事实演绎下的流转推演与司法运行样态的实证分析,着眼于探索将网络犯罪专门性问题盘活的治理之道。质言之,“专人专事”的专门性问题处理原则不利于对技术性问题的旧有资源盘活,也与当下普遍强调的审判人员能动司法、推动庭审实质化的刑事司法改革相偏差。时代呼唤事实建构理论的介入与多伯特规则进一步的中国化适用,以帮助司法工作人员在实践中正确认识与解决专门性问题流转过程中的虚置情况。

由于网络犯罪的专门性问题作为司法鉴定制度的有机组成部分,探索并形成完善有效的网络犯罪专门性问题研判体制,既是回应人民对“风清气正”网络环境的热切期盼,实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法追求,也是未来中国数据法治蓬勃发展的必要制度支撑。尽管当下对网络犯罪的专门性问题流转的基础理论研究不足,缺乏定量定性分析等社科研究方法等问题,但在对网络犯罪专门性问题流转的不同进路进行批判性思考过程中,对刑事诉讼专门性问题的基础理论研究必将焕发新的学术活力。

参考文献:

[1] 公安部:集中打击网络犯罪案件50余万起[EB/OL].(2021-09-17)[2022-03-16].https://news.cctv.com/2021/09/17/ARTIho0Dl7YZwQENtaJzFD85210917.shtml.

[2] “净网行动”这一年:侦办侵犯公民个人信息等网络犯罪案件6.2万起[EB/OL].(2022-01-05)[2022-03-16].https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=8306299.

[3] 冯俊伟.刑事证据分布理论及其运用[J].法学研究,2019(4):174-190.

[4] 胡铭.电子数据在刑事证据体系中的定位与审查判断规则——基于网络假货犯罪案件裁判文书的分析[J].法学研究,2019(2):172-187.

[5] 刘品新.电子证据法[M].北京:中国人民大学出版社,2021:269-272.

[6] 李学军.诉讼中专门性问题的解决之道——兼论我国鉴定制度和法定证据形式的完善[J].政法论坛,2020(6):37-54.

[7] 涂舜,胡昌存.刑事诉讼解决案件“专门性问题”的模式选择[J].中国刑警学院学报,2021(6):52-62.

[8] 李苏林.论司法鉴定的科学性[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2018(4):116-123.

[9] 郑飞.论中国司法专门性问题解决的“四维模式”[J].政法论坛,2019(3):67-77.

[10]胡铭.数字法学:定位、范畴与方法——兼论面向数智未来的法学教育[J].政法论坛,2022(3):117-131.

[11]胡佳.《刑事诉讼法解释》第101条事故调查报告的理解与反思[J].大连海事大学学报(社会科学版),2021(6):76-83.

[12]张保生.证据法学[M].4版.北京:中国政法大学出版社,2020:37-39.

[13]程軍伟,胡翔.阐释与补阙:“鉴定-审判”模式的逻辑展开[J].中国司法鉴定,2020(6):70-73.

[14]托尼·迈尔斯.导读齐泽克[M].白轻,译.重庆:重庆大学出版社,2014:4-10.

[15]郭金霞.电子数据鉴真规则解构[J].政法论坛,2019(3):56-66.

[16]方玉珍.电子证据认知新思路——基于实验的直观体现方式[M].北京:中国法制出版社,2019:157-163.

[17]刘浩阳,李锦,刘晓宇,等.电子数据取证[M].北京:清华大学出版社,2015:49-53.

[18]金自宁.作为科学证据的环境损害鉴定评估——基于环境司法案例的考察[J].法学评论,2021(5):150-163.

[19]谢登科.电子数据的技术性鉴真[J].法学研究,2022(2):209-224.

[20]杨波.刑事诉讼事实形成机理探究[J].中国法学,2022(2):163-183.

[21]谢步高.刑事错案中科学证据相关问题的实证分析及其控制路径[J].中国司法鉴定,2020(6):1-9.

[22]谢澍.刑事司法证明中的专门知识:从权力支配到认知偏差[J].法律科学(西北政法大学学报),2018(4):102-113.

[23]张植.法庭科学中的概率鉴识与统计支持——基于进化的视角[J].证据科学,2019(4):455-471.

[24]王志刚,张雪.跨境电子数据取证的困境与出路[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(5):48-49.

[25]王进喜.法证科学中的认知偏差——司法鉴定出错的心理之源[J].清华法学,2021(5):20-40.

[26]桑德罗·斯奇巴尼.司法管辖权·审判·诉讼[M].黄风,译.北京:中国政法大学出版社,1992:66.

[27]孙梦龙.司法区块链视域下电子数据的线上化证明[J].河南财经政法大学学报,2022(2):138-145.

[28]孙梦龙.区块链取证与可信时间戳技术梳理适用[N].检察日报,2021-09-01(3).

[29]王传道.侦查学原理[M].北京:中国政法大学出版社,2001:309-317.

[30]孙梦龙.司法区块链与区块链司法[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2022(1):70-78.

The Virtual Setting and Activation of Network Crime Specialized

Problem Circulation: Based on the Dual Considerations of Factual Construction and Technical Review

SUN Menglong1, ZHUANG Xinyu2

(1. Law School, Heilongjiang University, Haerbin 150080, China; 2. School of Criminal Justice, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

Abstract:

In cybercrime cases, the study and judgment of specialization is an important factor restricting the reasonable application of the principle of evidence adjudication. Due to insufficient evidence collection by forensic personnel, low level of evidence production and cross-examination by both sides of the prosecution and defense, and the lack of text of formal authentication and technical authentication means of judges, it is difficult to avoid the lack of expertise in the circulation of the trial, thus affecting the realization of judicial justice. The empirical study of forty-six judicial documents is carried out by taking the technical cross-examination and authentication content of the judicial documents as the empirical research object, which may provide a new perspective for the interpretation of the confusion in the research and judgment of the specialized problems. Under the guidance of the theory of fact construction, our country can learn from the requirement of “judge participation” in Daubert rule, re-examine the technical review principle of “special person and special service”, supplemented by technical appraisal and evidence application case reference, so as to realize the reasonable solution and activation of specialized problems.

Keywords:

cybercrime; specialized problems; electronic data; fact construction theory; Daubert rule

(編辑:刁胜先)

收稿日期:2022-05-12

基金项目:国家社科基金青年项目:司法区块链的制度体系、可能风险及应对策略研究(20CFX005);中国政法大学证据科学研究院“瑞源德邻”优秀科研创新项目:技术调查意见性质辨析——兼论技术调查官制度的优化路径(2021ZJYSSCX02)

作者简介:

孙梦龙,博士研究生,主要从事诉讼法、网络法和司法区块链等研究,E-mail:849931453@qq.com;

庄新宇,硕士研究生,主要从事诉讼法、司法鉴定等研究,E-mail:980276897@qq.com。孙梦龙1,庄新宇2