盐田梓艺术节对激活永定土楼优秀传统文化的启示

2023-05-30李海蓉马志朋

李海蓉 马志朋

【摘 要】文化振兴是激活乡村特色和挖掘乡村魅力的根源所在。借鉴传统村落的经验,以盐田梓艺术节这一典型的振兴乡村为例,解析其以艺术激活优秀传统文化,唤醒乡土精神,结合永定土楼现存问题分析和概念设计,从而对激活永定土楼优秀传统文化提供新思路、新思考。

【关键词】文化艺术;传统村落振兴;盐田梓;永定土楼

【中图分类号】K892.24 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2023)01

引言

随着城市化快速发展,乡村中一些鲜为人知的传统技艺和珍贵的历史遗迹正逐渐消失,对在地文化的忽视导致“千城一面”问题愈发严重。激活乡村优秀传统文化成为乡村振兴研究的重要课题。盐田梓艺术节的成功举办正是艺术激活传统文化的产物。在乡村文化振兴的道路上艺术参与乡村建设的实践与社会发展现实需求紧密结合,艺术发挥审美功能、社会功能、教育功能,为延续传统文化根脉、加强精神文明建设、增强传统文化自信发挥了不可忽视的作用[1]。盐田梓与永定土楼同为悠久历史的产物,蕴含着丰富的历史文化资源,但是在振兴土楼的实践中往往不善于激活这种精神的力量。本文旨在分析盐田梓艺术节的背景、理念和活动内容,以对永定土楼传统文化的激活提供新的启示。

一、永定土楼与盐田梓分析比较

(一)盐田梓艺术节

盐田梓坐落于西贡内海,以盐田梓为轴心串联起周围景点举办西贡海艺术节,结合岛屿历史、古迹、自然景观及艺术作品,让观众感受艺术和自然的疗愈力量。岛上设置的艺术作品将盐田梓的历史与自然环境相结合,反映了客家小岛百年制盐文化的传续流变。艺术节还将公众活动与艺术作品作为媒介,连接起自然风景与人文故事、山与海、人与物,使到访者感受到自然与艺术交织的美好时光。

(二)永定土楼

福建永定土楼是客家人独具特色的居住环境,象征着客家人团结的家族观念,同时承载着客家人戏剧、歌谣、喝茶、婚俗等乡土传统工艺与民俗文化。近年来,永定区为振兴村落发展提出“文旅兴区”战略,积极推进土楼村落旅游观光、非遗技艺研学和优秀传统文化体验,以带动村民致富和文化传承与保护。

(三)永定土楼与盐田梓相似性

1.客家文化基因

永定土楼和盐田梓都反映了客家文化的共同特征。土楼文化的内核是客家人的家族观念,象征着客家人团结、勤劳、上进等优秀族群品质,同时也是客家人耕读传家的集中体现[2]。而盐田梓的原住村民是陈氏客家人,村落中的祖屋、建筑以及饮食习惯至今仍充满着浓烈的客家色彩。

2.悠久乡村历史

永定土楼和盐田梓是传统古老乡村文化的代表。福建土楼伴随着客家先民迁入而产生,迄今已有上千年历史,在随后的发展过程中出现了形式上的变化[3]。以土楼文化为核心孕育的乡村文化是上千年历史的产物。盐田梓村的历史可追溯至清康熙三十九年,陈孟德夫妇二人由广东省五华县渡海迁居至此,并建立了盐田梓村,他们捕鱼务农、设田晒盐、以此为生[4]。

二、盐田梓艺术节策略

(一)艺术节理念

1.发展思路——“生态博物馆”

盐田梓以“博物馆”的思维来经营当地珍贵的历史古迹和自然生态,在“记忆与发展之间、继承与创新之间、教育与推广之间”整合文化传承、社会发展以及生态环境。并且注重当地居民的共同参与,以真实的生活场景和原生态生产生活方式展现出人与自然、人与人的和谐融洽。

2.年度主题——“天、地、人”

艺术节以“天、地、人”分别作为年度主题,反思自我与大自然之间的关系。结合岛上各种多元及不同形式的艺术创作与特色活动,使游客有机会享受到艺术、古迹及绿色元素于一体的艺术之旅,如盐田梓艺术节2021将“人”作为年度主题,透过艺术作品述说岛上与村民息息相关的故事,并展现盐田梓天地人和的一面。

3.建设目的——“开放式博物馆”

盐田梓艺术节的目的旨在将盐田梓这个小岛塑造成具有乡村地域文化特色的开放式博物馆,将盐田梓逐渐消失的传统文化再次向游客们宣传推广。这一“开放式”的理念突破了静态藏品与动态藏品之间的障碍,对盐田梓自然生态及人文生态的活态保护和宣传起着重要作用。

(二)艺术节活动

1.传统技艺工作坊

(1)海盐制作工作坊。岛上如今仍保留着盐田肌理以及传统的水流法制盐技艺,被视作当地村民宝贵的知识及资源。盐田梓艺术节带领游客参与海盐制作过程,展示承载着当地独特历史的传统技艺,向参与者们诉说当地历史故事的同时促进了古法技艺的保护,也提升了游客的体验感。

(2)茶粿制作工作坊。对于客家人来说,巨型茶粿寓意丰收、粮食充足;同时也代表团圆。作为艺术节的焦点活动之一的茶粿制作,向游客们传达了客家人淳朴、热情和团结的民族文化,为游客们的艺术之旅增添了记忆的味道。

2.装置艺术作品展

藝术节邀请了村民与艺术家围绕盐田梓历史和文化内涵先后为其创作了数十件艺术品散落在岛上不同场景之中,将盐田梓打造成为充满活力的露天“博物馆”和打卡热点。如六位艺术家以《寻序》为题创作的系列作品,出现在石滩、步道、足球场、行人桥与建筑物之上,旅客们可跟随着艺术品的无声指引去体会当地丰富多彩的不同生境,感受昔日的文化遗迹和制盐历史。

3.历史文物展览

盐田梓文物展览馆前身是澄波学校,在这里留下了许多在盐田梓读书的当地居民的美好回忆,现在则改作文物陈列室,将盐田梓源远流长的历史浓缩成迷你馆藏,展出昔日的家居日用品、陶瓷制品,还有旧时的书籍、课本、地方县志等,细数村落的独特故事。

三、盐田梓艺术节对激活永定土楼传统文化的启示

(一)永定土楼文化激活现有模式的问题

1.宏观上——振兴模式单一化、模板化

差异化的文化体验是乡村旅游活动开展的根本动因,也是乡村文旅兴区的关键着力点,仅靠民宿改造或漂流项目难以体现当地的文化特色,不能引导人们体验多元的客家文化。同时,仅注重单体优化提升的方针,忽视了“土楼群”内的多个主体之间存在着普遍联系,使土楼的保护与发展出现同质化倾向,最终导致恶性竞争。

2.微观上——过度关注空间品质的提升

文化旅游产业的兴盛,带动了以传统建筑形式为载体的民宿项目的发展,针对现有传统建筑的改造,往往过于注重“硬件”品质的提升,反而忽略了传统建筑的文化属性[5],忽略了其承载文化体验的潜力。如对土楼天井公共空间做单纯的水景美化,并美名曰“四水归堂”,完全是错误的文化拼接,土楼中心的公共空间历来是节庆相聚的场所,应该邀人“进入”体验,引发社交行为,而非驻足“观赏”。

(二)对永定土楼艺术振兴策略的建议

目前,许多乡村试图通过物质空间改善的方式振兴区域的经济活力,以获得社会经济效益。本文主张在注重物质空间的同时,以艺术激活为手段,将物质更新与精神建设有机结合。下文将以包括朝阳楼的概念设计、天一楼在内的永定区重点土楼为例展开论述。

1.以地域特色为依托

人们在改造自然环境,利用自然资源的同时创造了本土的居住形式、生活方式,并在这一过程中蕴育了本土文化。可以说永定区的地域特色由自然资源和文化资源共同组成。

因此,分析永定地区的自然资源以及当地居民如何使用这些自然资源,结合地志总结出永定地区的地域特色有助于物质更新与精神文明建设的有机结合。具体包括土楼的建造形式、材料、工艺、空间布局以及当地的自然资源,气候条件,人文习俗等。

2.以环境艺术为背景

人类仅凭直觉就可以从环境中获得审美体验[6]。以具有地域特色的视觉焦点、具有传统文化氛围的空间艺术引起共情并强化人们对地域文化特色和风土人情的感知是高效可行的,也是持久稳定的。简单来讲,通过艺术化的环境营造,放大空间地域特质的同时放大感知主体对传统事物的敏感性,最终达到引导人们关注空间承载的文化内涵的目的,即“建筑一种透镜”。

重点土楼应以特定的本土文化为主题,组织空间的功能和氛围形式,以空间艺术引导人们关注文化内容。如重点土楼朝阳楼的概念设计,以木偶戏为主题组织了上下两层观景空间分别采用引导和象征的方式展现永定区“女儿林”这一山林景观风貌,一层入口采用景墙象征山林地貌、二层茶馆引导人们看向山林实景;又如天一楼以酒文化为主题组织了不同的酒文化体验空间,包括品酒空间、酒文化博物馆、酿酒体验设施。

3.以装置艺术为点睛

装置艺术是环境艺术组成之一,是“场地+材料+情感”的综合展示艺术。装置艺术在满足审美需求的同时能以其异质化的呈现方式成为空间印象的点缀,作为人们感知空间的窗口。出色的艺术装置甚至能吸引人们打卡留念,为地区引流。

凯文·林奇在其著作《城市意象》指出城市空间中存在着设计时应当强化的五类要素:道路(Path)、边界(Edge)、区域(District)、節点(Node)、标志物(Landmark),它们的存在构建了人们的城市印象。同样,土楼前的艺术装置可以成为永定区的标志点,并将多个土楼串联起来,形成紧密联系的创新发展模式。(图1)。

4.以文化体验为内容

和其他简单的文旅项目相比,永定区文旅应以参与性体验为内容,通过融合地域文化的空间环境,让人们体验客家风俗文化以及农务活动,体验真实的客家生活,既给游客以深刻的地域印象,又借此传播了客家文化[7]。

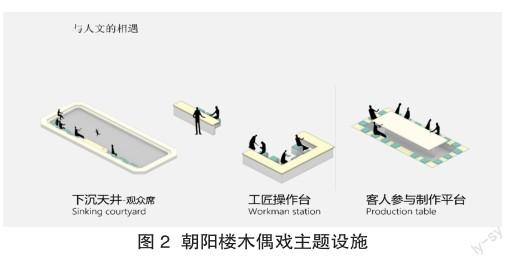

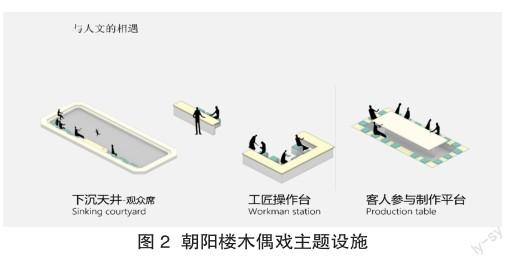

如朝阳楼概念设计围绕木偶戏主题,搭设戏台的同时配置体验木偶制作相关设施,包括工作台、展示柜,借文化体验将土楼的家族聚会空间转换成现代社交场所(图2)。

其他重点保护的土楼也可以根据永定特色资源或客家文化(如柿林、茶饮、酿酒),配置相应的制作体验区,在体验之余,对制品提供展示、销售、购买以及邮寄服务,形成一条完整的服务型产业链。

四、结语

盐田梓艺术节与村落振兴探索,从艺术、文化、历史和自然的不同视角提供了有益经验,对于永定土楼的传统文化传承、保护和激活具有积极的借鉴意义。同时,结合对土楼文化激活现有模式的问题分析,提出艺术振兴策略,以地域特色为依托、 以环境艺术为背景、以装置艺术为点睛和以文化体验为内容,实现艺术赋能乡村优秀传统文化,促进乡村振兴的可持续发展。以艺术激活永定土楼优秀传统文化的工作不仅任重而道远,更需要打持久战,需要各方努力探索、积极借鉴和创新思路。

参考文献:

[1]刘琪.艺术参与乡村建设的审视与思考——以乡村文化振兴为视角[J].社会科学家,2022(9).

[2]刘洋,赵祥辉.乡村振兴视域下土楼文化的保护与传承——以福建省永定土楼为例[J].福州党校学报,2019(2).

[3]李俊杰.永定土楼世遗地景观中客家文化的保护与传承[D].福州:福建农林大学,2013.

[4][1]王一凡.乡村振兴视阈下的艺术创生研究[A].第十二届公共政策智库论坛暨“新时代、新征程、新发展”国际学术研讨会会议论文集[C].2022.

[5]张清影.福建土楼民宿发展现状调查及改造设计研究——以南靖土楼为例[J].中国民族博览,2019(3).

[6]卡特琳娜·巴克,安琪·施托克曼.韧性设计:重新连接人和环境[J].景观设计学,2018(4).

[7]白露.体验视角下的乡村旅游产品开发研究[J].农业经济,2021(3).

作者简介:李海蓉(1998—),女,汉族,湖南郴州人,本科,环境设计专业,首都师范大学美术学院环境设计系;马志朋(1997—),男,汉族,河北邯郸人,本科,环境设计专业,首都师范大学美术学院环境设计系。