渗透物理学史 发展质疑创新

2023-05-30张雯婷林秀敏陈志华

张雯婷 林秀敏 陈志华

摘 要:质疑创新是科学思维的重要组成部分,是学生应具备的关键能力之一。文章基于质疑创新的5个层次水平,尝试着在教学中将合适的物理学史渗透进相应的教学内容,逐级培养和发展学生的质疑创新能力,使学生具备良好的物理学科核心素养。

关键词:物理学史;质疑创新;物理教学

引言

质疑创新是科学思维的必备要件之一,《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》认为 “质疑创新是基于事实证据和科学推理对不同观点和结论提出质疑和批判,进行检验和修正,进而提出创造性见解的能力和品格”,并把质疑创新依据其质量性质划分为五个水平(见表1),对质疑创新能力的要求逐级提高。

为了更好地培养学生的质疑创新能力,许多学者纷纷研究其培养途径和培养策略。沈伟云基于物理教材,提出从辨析前概念、学习物理学史、拓展科学探究和改进物理实验四个角度来发展学生的质疑创新能力[ 1 ];居津基于科学思维的五个水平序化物理课堂,在探究实验中发展质疑创新[ 2 ];段祝霞提出在物理习题教学中抓住学生错误的契机,教授质疑方法,在探究错误中培养反思能力,进而提升质疑创新能力[ 3 ];陶永杰等人以章末练习为例,在探究物理问题中体会数学模型和思想,学会从多个角度思考问题,提升质疑创新能力[ 4 ]。

表 1 质疑创新的质量水平[ 5 ]

物理学史为我们呈现科学家们提出物理概念、确定物理规律的历程,其中蕴含了丰富的科学探究精神、探究方法,从中可以发现许多新概念的提出或新理论的创立都是科学家综合当下的研究成果对前人结论提出有依据质疑,并运用创新思维才实现的[ 6 ]。因此,若将富含创新思维案例的物理学史渗透到相应的教学内容中,可以让学生深刻体会质疑创新的意义和方法,使得自身的物理核心素养得到更好地提升。本文基于质疑创新的五个水平,举例说明如何在课堂教学中借助物理学史逐步提高学生的质疑创新能力。

1 渗透物理学史,逐步培养质疑创新能力

1.1 搭建古今的橋梁——知道质疑和创新的重要性

托尔斯泰曾说,成功的教学所必需的是激发学生学习的兴趣。科学上的新发明或新发现往往更能激发学生对其原理的求知欲。教师要主动利用当前科学上的应用成果,尤其是新发明或新发现,来分析相关的物理知识及其研究过程,让学生领略质疑创新的重要性。

【教学案例1】以新人教版高中物理必修三“电磁波的发现及应用”为例。

在课堂导入环节,教师就2022年“天宫课堂”天地间在线互动问答的流畅性切入主题,指出这个互动环节的实时效果需要强大且稳定的信息通讯技术。

太空授课的介绍,使学生直观感受到创新科技的魅力,激发探索科学的热情,领会国家科技实力的进步。教师构建创新环境后,提出问题:(1)实现天地对话的信息载体是什么?(2)历史上科学家如何发现电磁波?这样自然而然地开始介绍与电磁波相关的物理学史。首先是麦克斯韦的天才预言,他深刻洞察了大陆派电动力学的困难和不协调因素,看穿超距作用理论的根本弱点,提出两个著名的假说,一步一步地建立电磁场理论;其次是赫兹的电磁波实验,他设计实验验证了电磁波的存在,并直接测出了电磁波的传播速度正是光速[ 7 ]。历史上的质疑创新为当今无线电技术的发展开拓了道路,推动“顺风耳、千里眼”的梦想成为现实。

缺少大胆的质疑创新,一般就难以有知识的进展。因此,教师要关注与教学内容相关的科技前沿,融入教学激起学生学习和探求的兴趣,把对现代科技和现代人类生活影响重大的新发明、新创造与教学内容中所蕴含的在物理学史上通过质疑创新提出的概念或理论建立有机联系,从而使学生更深刻地体会质疑和创新的重要意义。

1.2 重复经典实验,创设质疑环境——具有质疑和创新的意识

孔子说:“疑是思之始,学之端”。质疑,是物理学发展的动力,也是有效学习科学知识的开端。因此,教学中重现物理学家对原认知的反思与批判,创设质疑环境,有助于激发学生质疑意识和创新意识。

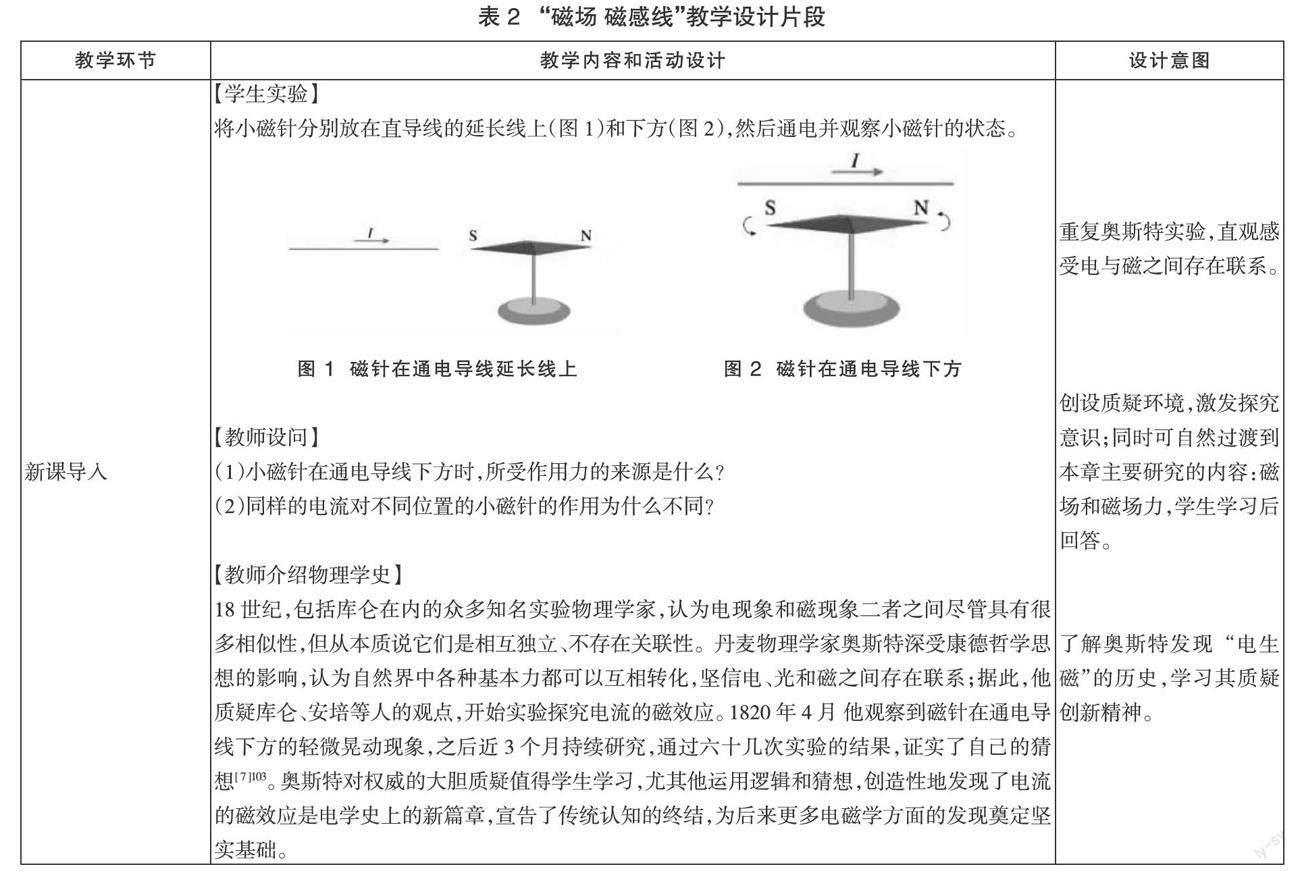

【教学案例2】以新人教版高中物理必修三“磁场 磁感线”为例。

在教学导入环节,教师引领学生重复奥斯特实验,在学生身临其境、认真观察的基础上,进一步设问引导,创设质疑环境,重现奥斯特科学发现的曲折历程,具体教学设计如表2所示。在质疑环境中促进学生认知重构的同时,激发其质疑意识和创新意识。

“不怀疑不能见真理。”因此,教师要善于在经典实验中融合物理学家的发现与思考过程,在质疑环境中潜移默化地培养学生的质疑创新意识,逐步打开学生思维的大门。

1.3 创设开放、求异环境——能对已有观点提出质疑,从不同角度思考物理问题

“一千个读者心中,就有一千个哈姆雷特。”站在不同角度观察或思索同一事物,就会有不同的判断和答案。在教学中利用合适的物理学史创设开放、求异的学习环境,积极引导学生从不同角度研究科学知识或问题,有助于发展学生的批判性思维和发散思维,不受思维定势牵制,为质疑创新能力的培养奠定基础。

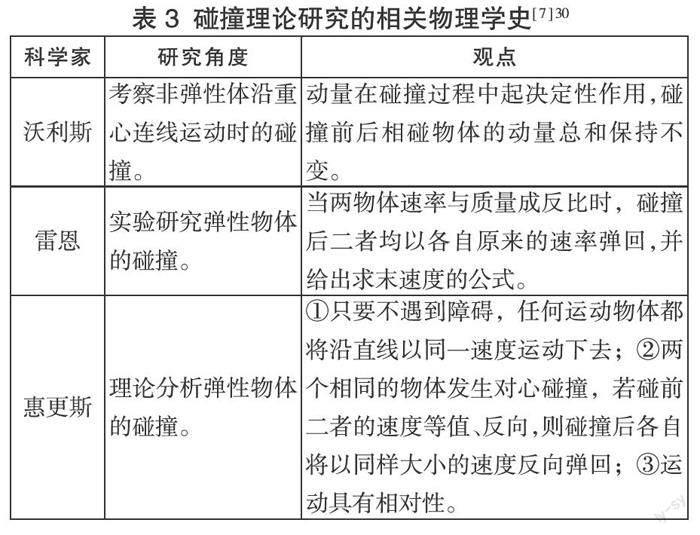

【教学案例3】以新人教版高中物理选择性必修一“动量守恒定律”为例。

在教材中,编者将牛顿运动定律和动量定理结合,经理论推导得出动量守恒定律。而在科学史上,动量守恒定律是科学家们通过漫长的理论分析和实验研究碰撞现象后才得到的。因此,学生在理论推导下习得动量守恒定律后,教师可借科学家研究碰撞规律的物理学史创设开放、求异的环境,引导学生体会从不同角度研究碰撞问题的方法。

1644年,笛卡尔首先提出动量守恒的思想,总结了七条碰撞规律,但其论点是模糊的,很快就引起人们的质疑。1668年英国皇家学会发布征文活动后,雷恩、沃利斯和惠更斯分别从不同角度研究碰撞规律,他们各自的研究角度和观点如表3所示。

表 3 碰撞理论研究的相关物理学史[ 7 ] 30

【教学案例4】以新人教版高中物理选择性必修一“动量定理”为例。

学生学习动量和动量定理后,理解了动量变化是力对时间的累积效果。在此基础上,教师引入历史上关于笛卡尔学派和莱布尼茨学派长达半个多世纪的争论,加深对动量定理的理解。

笛卡尔学派认为“动量是物体运动的唯一量度”,在碰撞实验被证实后得到科学界的普遍承认。但这个观点不被莱布尼茨学派接受,后者认为笛卡尔学派的观点同落体定律相斥。他们分析了“一英镑物体下落四英尺和四英镑物体下落一英尺”两组实验,认为两种下落情况所得到的效果是相同的,质量和速度平方的乘积也是相等的,但动量却不相等,因此度量物体运动的物理量应该是mv2(后来科里奥利提议用动能mv2);两派各自强调自己所依据的事实和推理方法[ 7 ]32。1743年,达朗贝尔称双方只是从不同角度量度运动,二者是“对立统一”的关系;恩格斯亦认为两派的观点并不矛盾,他指出mv和mv2互不相同,前者以机械运动来量度,后者以机械运动转化为其他形式的运动能力来量度 [ 7 ]33。至此,两学派间的争论终于谢幕。

学生了解这段历史后,意識到这场争论促进了对动量概念和运动量度的研究,并非是一场无意义的争论。正是不同学派的人从不同角度,并基于事实去研究物体运动的量度,提出各自的观点,才促进人们对运动量度概念的认识由片面走向全面。

英国的巴克尔曾说“首先怀疑,然后探求,最后发现。”因此,教师要借助物理学史上的争论创设开放、求异的环境,在批判质疑中鼓励学生多角度思考和独特性思考,在探索过程中完善知识结构,增强合作交流与思辨意识,激发质疑创新思维。

1.4 渗透证据意识——能对已有结论提出有依据的质疑,采用不同方式分析解决物理问题

质疑是科学发展的内在需要,提出有依据的质疑是发现物理问题本源的重要步骤。挖掘物理学史,将科学家有理有据的质疑过程融入物理教学,向学生渗透证据意识,发展他们的质疑创新能力。

【教学案例5】以新人教版高中物理必修二“行星的运动”为例。

在课堂导入环节,教师呈现行星运动规律的发现过程,先介绍当时普遍认同的哥白尼的日心说:太阳是宇宙的中心,天体运动是最完美、最和谐的匀速圆周运动。然后再介绍第谷和开普勒的研究历程。第谷用20年的时间积累大量的行星观测数据,为开普勒的行星运动三定律的建立作出不朽的贡献;开普勒起初坚信行星运动是匀速圆周运动,但在对火星轨道的研究中,70余次设计方案的计算结果都遭到失败,其中最符合观测数据的理论计算结果仍与第谷观测数据相差8分[ 8 ]。

在实际观测数据的支撑下,开普勒大胆提出新观点——假设火星运行轨道是椭圆轨道,基于该假设所得的理论结果与观测数据相符,后续研究发现其他行星的轨迹也同样是椭圆。开普勒结合观察法和数学演算法,在多年反复计算和假设后得到闻名的“开普勒定律”,完善和简化了哥白尼的日心说。

通过这段史实,带领学生身临其境,感受开普勒基于证据对“完美”的神运动(匀速圆周运动)的大胆质疑,以及在科学思想上无与伦比的创造精神。教师借物理学史将证据意识渗透到教学中,引导学生不盲目质疑,而是基于证据提出合理质疑并解决问题,鼓励学生勇于创新,培养质疑创新能力。

1.5 引用科学论证——能从多个视角审视检验结论,解决物理问题具有一定的新颖性

科学假说需要假说提出者的证明,也需要时间和他人的研究来验证和旁证[ 9 ],他人的检验过程即科学论证过程,推动假说发展成为理论。教学中渗透物理学史的科学论证活动,开展质疑创新的进阶过程,启迪学生从多个视角审视检验结论,对提升质疑创新能力大有裨益。

【教学案例6】以新人教版高中物理选择性必修三“光电效应”为例。

人类对光的波粒二象性的认识是不断质疑、探索的过程。本节是经典物理学与量子物理学的重要衔接,其知识目标在于认识光既有波动性,又有粒子性。因此,教师在本节讲解“光的波粒二象性”时可基于物理学史,从多个视角审视检验“光具有粒子性”假设。

十九世纪末,光的波动性已经被大量实验所证实。在麦克斯韦理论被赫兹用实验证实后,光的波动理论体系趋于完善,但光的波动说无法解释黑体辐射规律。1900年,普朗克提出“能量子”假设,从理论上解释了黑体辐射规律,自此宣告“量子论”的诞生。但该假设提出之初并没有引起人们足够的重视,甚至不少科学家对其提出质疑。1905年,年轻的爱因斯坦发展了普朗克的能量子假说,首次提出“光量子”概念,基于此得到著名的爱因斯坦光电方程,从而完美解释了光电效应实验规律;而后,密立根用了整整十年的时间进行精密实验测定,最终基于实验结果公开宣布爱因斯坦光量子理论的正确性;康普顿于1923年研究X射线照射轻靶时,发现了康普顿效应,该效应只有利用爱因斯坦的光量子假设才能很好地作出理论解释[ 8 ]306-311。

人们对光的波粒二象性认识经历多个视角审视检验结论的过程才逐步建立起来。实际上,普朗克的能量子假设、爱因斯坦的光量子假设都属于光量子论,利用光量子论可以很好地解释黑体辐射、光电效应、康普顿效应这些经典物理无法解释的实验结果,反过来也可以说这些实验从各自的角度验证了光量子论的正确性(如图3所示)。光量子论打破了经典物理的连续性概念,体现了解决问题的新颖性。

达尔文曾说“一种假说仅是因为它能够解释大量的事实才发展成一个学说。”因此,能解释前理论所不能解释的现象,预示着该假说的正确性。教师在课堂中引用前人对假说的求实历程,引导学生从多个视角审视检验结论,对培养质疑创新能力有着重要作用。

2 结语

合适的物理学史片段在教学中的合理渗透,有益于发展学生的质疑创新能力。结合科学界的新发明引入物理学史,让学生感悟质疑创新的意义和重要性;重复经典物理实验,创设质疑环境,激发质疑意识与创新意识;融合前人争论,创设开放求异环境,发展批判性思维和发散性思维;基于证据提出合理问题并解决,提升证据意识;引用多种科学论证,引导学生从多个视角检验科学假说,循序渐进发展学生的高水平质疑创新能力。本文结合教学案例,具体阐述如何通过在教学中渗透相关物理学史,逐步发展学生的质疑创新能力,希望其为一线教师在教学中完成新课标对学生质疑创新能力的培养目标起抛砖引玉作用。

参考文献:

[1] 沈伟云. 基于质疑创新思维培养的初中物理教学[J]. 物理教师, 2021, 42(4): 37-39.

[2] 居津. 基于科学思维水平划分,构建递进物理课堂、培养质疑创新能力——以“探究加速度和力、质量的关系”为例[J]. 物理教师, 2018, 39(12): 30-31,34.

[3] 段祝霞. 物理习题教学中利用学生错误培养质疑创新能力[J]. 物理教学, 2019, 41(9): 7-9.

[4] 陶永杰, 程小健, 马家军, 等. 浅议学生质疑创新能力的培养——以“抛体运动”问题为例[J]. 中学物理教学参考, 2021, 50(25): 1-4.

[5] 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 78-79.

[6] 陆良荣. 渗透物理学史教育 发展学生科学思维[J]. 中学物理教学参考, 2018, 47(21): 1-3.

[7] 郭亦玲, 沈慧君. 物理学史[M].第2版. 北京: 清华大学出版社, 2005:115-124.

[8] 马文蔚. 物理学发展史上的里程碑[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1992:51-52.

[9] 乔梁. 岛屿上的动物为何不怕人?[J]. 百科知识, 2014(6): 41-42.