汉代铜镜的植物纹饰研究

2023-05-30张尔卓

摘要:“镜,景也”,这是对铜镜最直观的解释,从最开始的“以水为鉴”发展至以铜器鉴面,我国铜镜发展史逐渐形成以战国、两汉、隋唐为代表的三次高峰。汉代铜镜在我国铜镜发展史上具有承前启后的重要地位,其中正面映像、背面审美是汉代铜镜的主要功能。如今,汉代铜镜的映像功能消失,镜背的纹饰直观地反映出当时的政治、经济、思想文化、社会生活等方面的情况。汉代铜镜在青铜器艺术式微后再次兴起,其镜背纹饰具有丰富的内涵。文章探究汉代铜镜植物纹饰的造型特征及组合图式,发现其线性的造型特征与对称式的组合图式与汉代大一统的社会局面相匹配。在汉初重农抑商、鼓励农业发展的背景下,工匠将崇拜自然、敬畏自然的观念与审美意识交融运用到艺术实践中,植物纹样由此成为承载深刻意蕴的纹饰之一。作为鼎盛时期的青铜艺术品,汉代铜镜不仅承载着当时丰富多彩、博大精深的文化,更是今人了解汉代社会风尚与汉人日常生活的重要窗口。汉代铜镜背面的植物纹饰从自然界客观存在的植物取材,将植物形态融合、变形,以抽象的图像形式呈现。植物纹饰作为汉代铜镜早期的主流图式,生动反映了汉代的社会现实及汉人的思想观念,通过与其他纹饰、铭文的相互配合,建构出特定的文化寓意。

关键词:汉代;铜镜;植物纹饰;草叶纹;造型特征;组合图式

中图分类号:K875.2 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)10-00-03

基金项目:本论文为2022年度江苏师范大学校级项目“汉代铜镜的植物纹饰研究”成果,项目编号:2022XKT0683

1 汉代铜镜背面植物纹饰的造型特征

在西汉早中期的铜镜中,以草叶、花叶为主的植物图样作为主体纹饰出现在镜背。两者以“线”作为造型的基本要素,观其整体虽非规则形,但富有秩序感[1]。草叶纹的出现源自汉人朴素的自然观,广义上代表以麦为主的“五谷”,其多由形似芒刺的直茎组成,主茎间布满竖直的叶脉,单个造型可看作麦穗的线性形象。花叶纹结构简单,单个叶片以曲线构成,多与桃形花苞组合成一个单元纹饰,汉代铜镜纹饰中出现的草叶、花卉、花瓣均可被划分为这一类。植物纹饰常分布在镜背的外区,有一定的构图规律。

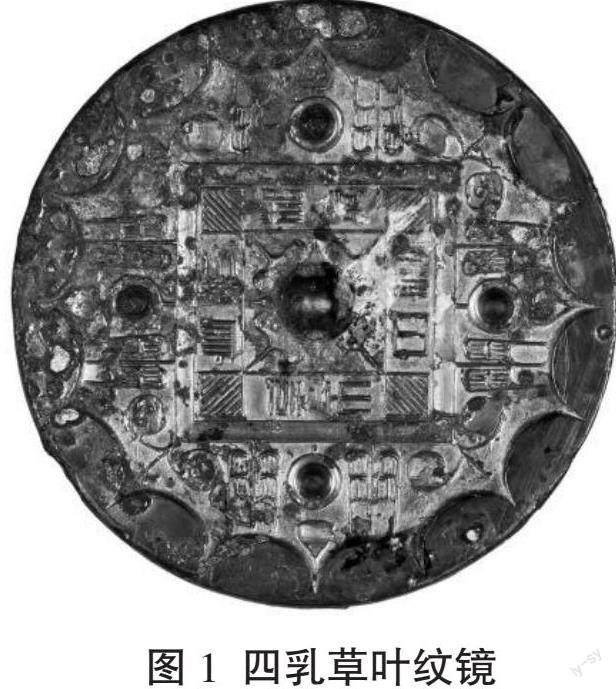

汉代铜镜的外形轮廓以圆形为主,镜背图像几乎囊括了圆形图案的所有构图范式[2]。在四方式、放射式、旋转式、同心圆式、对称式等多种图案组织形式中,镜背的单个植物类纹饰多以对称式的表现形态呈现。如国家博物馆馆藏的四乳草叶纹镜(见图1),其镜背草叶纹以自身中轴线为中心,花叶纹以桃形花苞为中心,分别呈独立的对叠单元纹饰。从整体纹饰来看,纹饰环绕方形铭文框,草叶纹以乳钉为中心两两相对,呈现出特有的四方式“井”字形结构;花叶纹以镜钮为中心,以铭文框对角相连呈“X”形结构。对称式的使用使植物纹饰的表现形态趋于统一,形成了镜背纹饰的韵律。

植物纹饰的“X”形、“米”字形等对称排列自然对镜背整体作了分区,严谨均衡的造型图案划分了镜背纹饰的方位格局。《淮南子·地形训》曰:“地形之所载,六合之间,四极之内,照之以日月,经之以星辰,纪之以四时,要之以太岁。天地之间,九州八极。”[3]在镜背的外区,乳钉和草叶纹成为划分“八极”的依据,镜背图像以此为基点,布置主题纹饰。汉人以“四”为基数,创造出时空的概念。四乳即“四正”(东西南北),四草叶即“四维”(东北、东南、西北、西南)[4],纹饰便在这“八极”格局间形成疏密相间的均衡条理。方形图像存在“界限”性质,汉代铜镜圆形的外轮构造与镜内铭文框及四乳钉的设置产生了相互制约的效果,圆中有方、有直,在对称、对位的格局间指向汉人“天圆地方”的宇宙空间观念。

2 汉代铜镜背面植物纹饰的组合图式

汉代铜镜纹饰布局鲜少以单个纹饰出现,多以有规律的组合形式呈现于镜背。植物纹饰常常与铭文、动物、人物纹饰等结合,组合图式主要分为三类:同类植物纹饰的组合图式、植物纹饰与铭文组合形式、植物纹饰与其他主题纹饰组合构成整体图案。

2.1 同类植物纹饰的组合图式

铜镜作为汉代铜铸类品中最多的艺术品,工匠吸收了吴楚浪漫主义思想,创造出一系列取材于自然的植物图式。在不同类植物纹饰的组合中,镜背的草叶纹、花卉纹构成了西汉早中期铜镜的主流形式,为草叶纹镜的构图样式开了先河。

草叶纹的组成有三层、双层、单层之分,式样在一定程度上继承了吴楚植物纹饰的活泼与灵动。如江苏扬州邗江出土的纯纹饰构成的草叶纹镜[5],钮座外有三线方框,阳刻大方格与四乳钉串联,大方格四角各饰一连叠草叶纹,草叶纹向三线方框方向伸出两曲线,呈“生长”动势,乳钉外各一单层草叶纹,在单层草叶纹两侧饰有对称曲形花瓣纹。又如扬州仪征市出土的四乳草叶纹镜,其纹饰造型更为简明,钮座外双线框,框外四角伸出一苞两叶,卷曲的花叶以花苞为中心,呈对称形式,组合成一单元纹饰。简单明了的植物形态在圆形穿插的布局中相得益彰、曲直有序,整体纹饰统一、灵活,为植物纹饰与铭文、其他纹饰的结合提供了可能。

2.2 植物纹饰与铭文的组合图式

西汉初,文字入镜,铜镜逐渐由图形装饰转向铭文装饰,出现图文并茂的式样。两者严谨缜密的组织形式得到了官方认可,官铸的铜镜有严格的规范要求,规整的四乳草叶铭文镜成为汉初最具代表性的艺术品。

草叶铭文镜的镜钮突出,钮座外置有大方格,双线方格演化为铭文框,框内排列铭文。纹饰若为八草叶者,均分布在乳钉两侧;若是四草叶者,则多从铭文框四角向外伸出。陕西西安地区出土的日光铭草叶纹镜[6],圆钮,四瓣纹钮座,双线铭文框,框内四角置斜线方格,铭文著“见日之光,长毋相忘”。八草葉以对称形式分布于四乳两侧,四花叶于四角斜线方格处向外延展。同为西安地区出土的四乳草叶铭文镜,半圆形钮,双线铭文框,不设置斜线方格,铭文著“见日之光,服者君卿,所言必当”。镜背单层八草叶和双叶四花叶的图案组织与前述铜镜基本一致。可见,植物纹与铭文的组合图式具备一定的规律,其对称、和谐的样态促使镜背装饰从单一走向多样、从具象走向抽象。

草叶纹镜中出现的植物纹饰与铭文之间存在关联,铸造者不会将毫不相关的图像和文字要素置于镜背。两者同时具有装饰的功能,共存于镜背圆形的空间中,在对立统一中组成镜背的图案系统。铭文的内容与纹饰相符,纹饰图像亦无法摆脱铭文内容独立存在。镜背常见的“见日之光”“日有熹,宜酒食”等铭文是植物图样的延伸与补充,能起到佐证图像的作用。同时,植物纹饰被限定在与铭文相符合的范围内,无法突破铭文既定的含义。

2.3 植物纹饰与其他主题纹饰的组合图式

汉武帝时期,儒學一家独大,阴阳五行、谶纬神学的盛行推动汉代铜镜的纹饰艺术走向另一个发展方向。汉代铜镜上的植物纹饰开始与不同种类的主题纹饰混合出现,多表现为与动物、神话主题的结合。至东汉年间,镜背的纹饰题材变得愈发丰富,汉代铜镜纹饰由简洁明了趋向复杂多变。

植物纹样虽不再作为镜背主导纹饰,但其仍然有划分纹样区域、规制图像整体布局的功能。以东汉“熹平七年”铭变形四叶兽首镜[7]为例(见图2),此时铜镜钮座外规矩的方形铭文框已经消失,取而代之的是蝙蝠形四叶纹向外伸出,直达内区边缘,指向东、南、西、北四个方位。其主要纹饰兽首以适合纹样的形式分布在变形四叶纹周围,以镜钮为中心形成“X”形对称布局,镜铭分别在四叶纹内角、外区铭文带作适形构成。从变形四叶纹镜的共性来看,无论是镜中出现的兽首、夔凤、瑞兽等主要纹饰,还是四叶内角的字铭,全都“消融”、化合在变形的四叶形式中。变形后的四叶纹在对称中显节奏,在变化中显旋律,其镜背纹饰逻辑的演化也成为汉人思想意识转变的历史依据。

3 汉代铜镜植物纹饰的象征意义

《汉书·食货志》云:“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。”[8]在汉初动荡的社会背景下,统治者采取重农抑商的政策。“农,天下之本也”成为社会思想的主流,植物纹饰获得了发展空间,逐渐成为汉代农耕文化的典型象征。从西汉初“长富贵”四乳草叶纹镜铭文所著“长富贵,乐毋事,日有熹,得所喜,长宜酒食”、西汉中期日光(长乐)铭草叶纹镜铭文“见日之光,长乐未央”及与天无极铭草叶纹镜铭文“与天无极,与美相长”,皆可看出代表农作形象的草叶纹、花叶纹承载着汉人对安居乐业、衣食无忧的美好期冀。汉代铜镜植物纹饰在与铭文的相互包容制约中,反映出社会的实际需求。

植物纹饰发展至汉代,有了具体的含义,汉代铜镜背面的植物图式更是具备内容的指向性。镜背中的草叶、花瓣、柿蒂等植物纹饰不再简单象征自然界的花卉、树木,而是表明汉代农业发展以及汉人对具有顽强生命力的植物所产生的崇拜思想。人们崇拜自然,希望神灵能保佑风调雨顺、国泰民安、五谷丰登、六畜兴旺[9]。在汉代的社会条件下,人们身处自然,崇拜自然,仰仗自然,渴求自然的馈赠,获得生存和发展。这种崇拜在无为而治的思想中走向世俗,与汉人世俗化的生存功利性叠合。

崇拜发展为一种信仰是以生命的生存功利性为基础的[10]。汉人理性意识的觉醒以及自我生命意识的萌动,促使装饰纹饰趋向简洁的形态,贴近现实生活。草叶纹铜镜中,饱满的草叶纹饰由内区向外区尽情地“生长”;花瓣纹镜中,以乳钉为中心,乳钉形似花之蕊,带动花瓣向四周扩散。镜背灵动的线性特征使纹饰充斥着生长的活力。四季轮回间,农作物周而复始的生长周期印证了汉人“圆”的思维,镜背方块间“大乐富贵,千秋万岁,宜酒食”“与天相寿,与地相长,富贵无极,长乐未央”等铭文与植物纹饰形成内在的呼应关系,展现出汉人渴求从自然界获得发展及对生生不息的向往,表达出汉人生命意识的兴起以及对生命享受、生存幸福的期盼。

从西汉初的见日之光草叶连弧纹镜、长富贵草叶纹镜等到东汉的变形四叶纹镜,镜背一草一叶的变化见证了草叶纹从主纹到辅纹,从单一形式发展为与不同纹饰组合的多样形式。这个由简至繁的过程正是汉人思想意识从质朴的植物崇拜到“天圆地方”意识的转变,人们将草叶纳入天地的概念,纹饰与象征大地的方框紧密相连,体现汉人的社稷思想。圆是太阳的形式,方是井田的形式,人们渴望实现对宇宙的主宰,实现自然人化和人化自然的理想。铭文“长乐未央”“天下大明”都是建立在崇拜意识基础上的,强调汉人的世俗化、重功利。汉代铜镜中植物纹饰的发展过程诠释了在“天人合一”观念的影响下,人们实现了为“神”造物到为“人”造物的过渡。

4 结语

汉代铜镜圆中显方,方中衬圆,是汉人“天圆地方”意识的潜在表达,折射出汉人对美好生活的憧憬以及生命主体意识的萌动。汉代铜镜的植物纹饰凝结了铸镜者的造物智慧,具有很强的艺术性和装饰性,在方与圆的应合中,形成了大一统局面下铜镜艺术的程式化表现。

参考文献:

[1] 王菊生.造型艺术原理[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2011:11.

[2] 黄雄,陈晨.论汉代铜镜图像的装饰与格局之美[J].包装工程,2019,40(12):108-112.

[3] 淮南子[M].陈广忠,译注.上海:上海古籍出版社,2017:172.

[4] 梁鉴.也谈西汉草叶纹镜[J].收藏家,2004(4):38-42.

[5] 徐忠文,周长源.汉广陵国铜镜[M].北京:文物出版社,2013:56.

[6] 程林泉,韩国河.长安汉镜[M].西安:陕西人民出版社,2002:60.

[7] 王纲怀.汉镜铭文图集:下[M].上海:中西书局,2016:504.

[8] 班固.汉书[M].颜师古,注.北京:中华书局,1962:1127.

[9] 何星亮.中国自然神与自然崇拜[M].上海:三联书店出版社,1992:11.

[10] 常智奇.中国铜镜美学发展史[M].西安:陕西人民出版社,2000:113.

作者简介:张尔卓(1999—),女,江苏淮安人,硕士在读,研究方向:设计历史与理论。