“一核三维”研究生培养模式实践与探索

2023-05-30张洪艳杨光义贺威

张洪艳 杨光义 贺威

摘 要:伴随着移动互联网、物联网时代的来临,全球进入大科学时代,科学研究的复杂性、系统性和协同性显著增强,战略科研人才的重要性日益凸显。为了培养具有深厚科学素养、学术视野开阔、富有创新意识的创新拔尖人才,武汉大学以“学生的综合发展”为宗旨,努力培养未来科技领军人才。在此基础上,武汉大学高分辨率信息智能处理与应用研究组结合学生背景差异,积极开展差异化、个性化、定制化的研究生培养模式探索,提出以学生综合素质为核心,教学、科研、竞赛相互融合的“一核三维”研究生培养模式。该文从教科融合、赛教融合、研赛融合三个方面对培养模式进行介绍,结合研究生能力提升、毕业生就业质量、优秀教学团队建设和优秀实验室辐射作用四个方面进行数据分析,为高等学校研究生培养提供借鉴和参考。

关键词:人才培养;研究生;培养模式;一核三维;综合素质

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)12-0001-05

Abstract: With the advent of the mobile internet and the internet of things era, the world has entered the era of big science. The complexity, systematicness, and cooperativity of scientific research are significantly enhanced. Strategic research talents play an increasingly prominent role. To cultivate innovative top-notch talents with profound scientific literacy, broad academic view, and high innovation consciousness, Wuhan University strives to cultivate future science and technology leading talents with the theme of "comprehensive development of students". Based on this, Wuhan University High-resolution Information Intelligent Processing and Application Research Group considers the differences among the backgrounds of students, actively exploring a differentiated, personalized, and customized training mode for postgraduate. A "one core with three dimensions" postgraduate training mode has been proposed. In this mode, student comprehensive quality serves as the core while teaching, scientific research, and competition are integrated. The paper carefully introduces the training mode from three aspects: the integration of teaching and science, the integration of competition and teaching, and the integration of research and competition. Additionally, data analyses are conducted combining four parts: the improvement of postgraduate ability, the employment quality of postgraduates, the construction of excellent teaching team, and the radiation effect of excellent laboratory, which provides a reference for postgraduate cultivation in colleges and universities.

Keywords: talent training; postgraduate; cultivation model; three-dimensional integrating cultivation; comprehensive quality

隨着国民经济的进步和社会的快速变革,如何办好研究生教育,为中国特色社会主义建设事业培养高层次人才,逐渐成为高等学校的首要课题[1]。2018年8月8日,教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》[2],明确指出要深化研究生教育综合改革,进一步明确不同学位层次的培养要求,改革培养方式,加快建立科教融合、产学结合的研究生培养机制,着力改进研究生培养体系,提升研究生创新能力与实践能力,培养高层次应用型人才。

作为首批国家“双一流”建设重点高校,武汉大学始终高度重视创新拔尖人才培养,着重培养研究生的科学精神和创新意识,持续提高研究生培养质量和效益。为进一步深化研究生教育教学改革,全面提升研究生培养质量,武汉大学在制度建设、作风建设、队伍建设和国际交流等方面持续发力,致力于培养出符合科技发展要求和社会需求的精英人才。

武汉大学高分辨率信息智能处理与应用研究组(以下简称“研究组”)依托武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室(以下简称“实验室”)这一大平台,率先提出以提高学生综合素质为核心,教学、科研、竞赛三个维度有机融合的“一核三维”研究生培养模式。通过不断完善实验室教学平台、加大科研投入力度和营造学科竞赛氛围,全面完善研究生培养体系,旨在切实提高研究生的学术素养、创新能力和实践能力。

一 研究生培养现状分析

现代研究生培养模式起源于美国,20世纪70年代,美国高校首先采用“从需求和市场出发,强调实践、技能、培训”的现代研究生培养模式,这一模式受到众多高校借鉴。经过半个多世纪的探索与发展,一些世界优秀大学已具备相对完善的研究生培养模式。剑桥大学力图培养复合研究型和应用型的世界精英,牛津大学的研究生教育坚守自由教育和精英教育传统,而斯坦福大学始终坚持实用教育的培养理念,并以其卓越的人才培养模式受到世界广泛关注[3-4]。

我国对研究生培养也十分重视,经过高等教育30余年的发展,研究生培养模式也在不断地完善与发展,从形式到内容都得到了长足的发展。党的十九大以来,教育部先后印发了《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》等文件,强调深化研究生教育综合改革,进一步明确不同学位层次的培养要求,改革培养方式,加快建立科教融合、产学结合的研究生培养机制,着力改进研究生培养体系,提升研究生创新能力与实践能力,培养高层次应用型人才。

伴随着移动互联网、物联网时代的来临,全球进入大科学时代,科学研究的复杂性、系统性和协同性显著增强,战略科研人才的重要性日益凸显,研究生培养模式也迎来了新一波改革浪潮。在新形势下,尤其是在科技和人才竞争日益激烈的今天,创新型综合性科研人才站在国际科技前沿,引领科技自主创新,承担国家战略科技任务,是支撑我国高水平科技自立自强的重要力量。为了培养具有深厚科学素养、学术视野开阔、富有创新意识的未来科技领军人才,研究组结合学生背景差异,积极开展差异化、个性化和定制化的研究生培养模式探索。

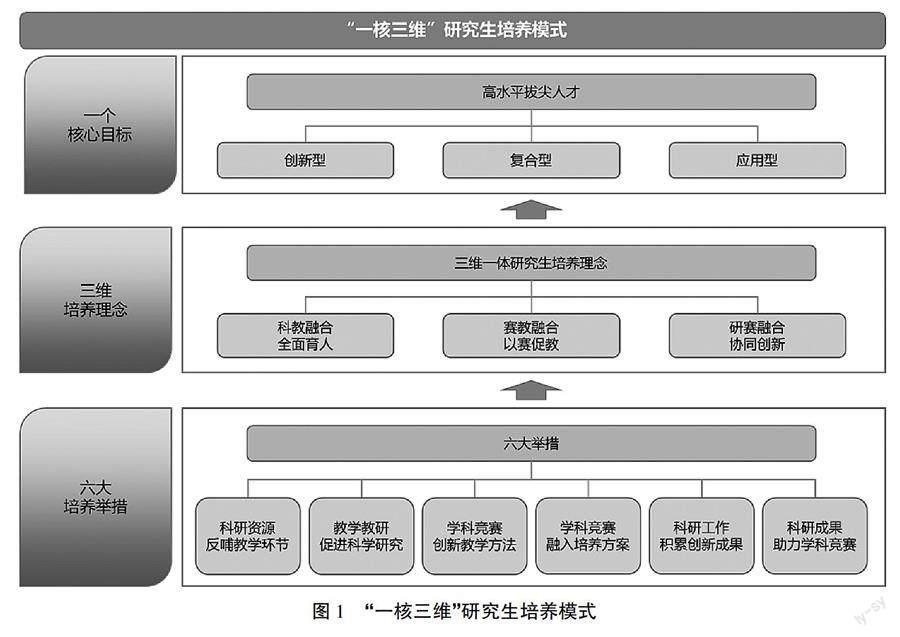

二 “一核三维”研究生培养模式

教学工作、科学研究与学科竞赛三者相辅相成,是不可分割的有机整体,三者相互融合,才能达到提高研究生综合素质的目的[5]。为了帮助低年级研究生快速了解遥感学科,逐渐参与实验室的科研项目和团队日常工作,并全面系统地培养高年级研究生学术素养、创新能力和实践能力,研究组深度融合教学、科研和竞赛三个维度,探索和实践“一核三维”研究生培养模式,如图1所示。“一核三维”研究生培养模式主要分为核心目标、培养理念和培养举措三个方面。首先,以社会需求为导向,紧跟时代潮流,确立培养创新型、复合型及应用型高水平拔尖人才的核心目标[6]。其次,树立“科教融合,全面育人”“赛教融合,以赛促教”与“研赛融合,协同创新”三大培养理念。最后,提出六大举措来保障培养理念的有效落实。具体的,将科研理念与方法渗透到教学环节中,在教学研究过程中发现科研课题,实现研究型教学-科研创新的相互支撑[7];将遥感学科专业性高度相关的国内外知名竞赛纳入培养方案,完成研究型教学-学科竞赛的相互促进;制定完善的科研训练体系,培养具有开阔学术视野和突出科研能力的研究生拔尖人才,并鼓励研究生参加高水平、高层次竞赛,锻炼研究生的创新实践能力,推进科研创新-学科竞赛的相互协同。

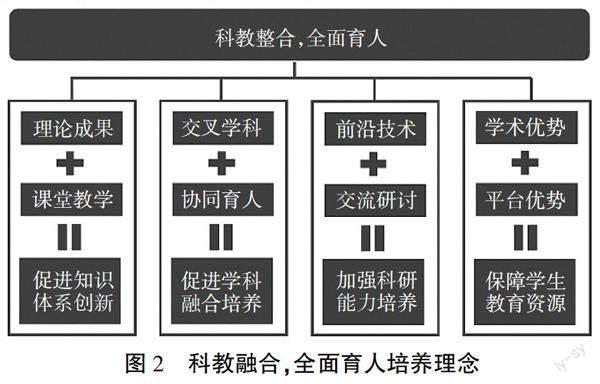

(一) 科教融合,全面育人

教学和科研互相渗透,优质的教学能够夯实科研的基础,从思想和方法上指导和推进科研的发展;合理的科研安排有助于完善教学系统,推动教学改革,提高教學质量[8]。为了形成教学与科研的良性互动关系,实现以教学推动科研,以科研反哺教学,促进二者共同发展,研究组树立“科教融合,全面育人”的培养理念,如图2所示。研究组依托武汉大学完备的学科体系与实验室雄厚的科研实力,以测绘、遥感学科为核心,结合数学、物理、计算机、电子信息和环境资源等学科,为学生构建完善的跨学科平台,将丰富的科学研究资源转化为人才培养优势,用一流的科研工作支撑一流的研究生教学。从科研选题到目标设定、从学术交流到撰写报告、从阅读论文到撰写论文等具体活动,重点培养学生的学科交叉和跨界整合能力,激发每一名高校教师的教学活力,形成科研与教学有效融合、相互支撑的良好局面,从根本上解决研究生教学无法适应快速社会变革的状况[9]。

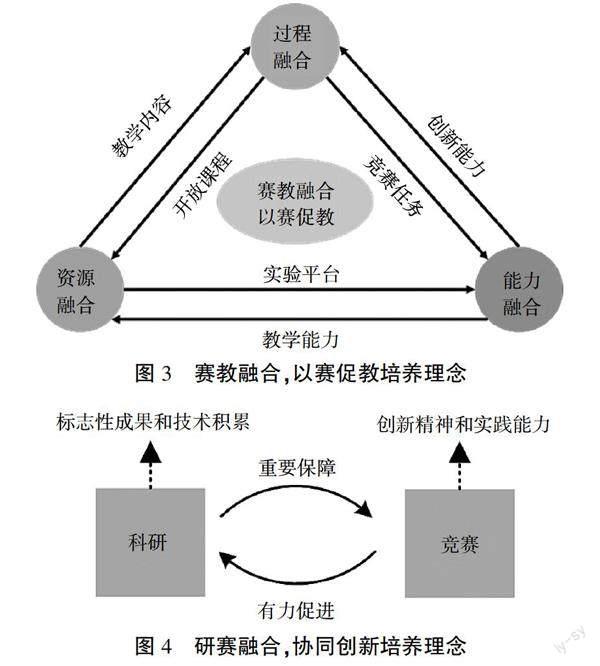

(二) 赛教融合,以赛促教

竞赛和教学融合培养,旨在以学科竞赛为引领,推动研究性教育教学改革,培养学生创新思维、团队合作及解决实际问题的能力,打造知识、能力和素质协调发展的高素质创新型人才[10]。团队坚持“赛教融合,以赛促教”的培养理念,如图3所示,建设由高、中、低年级学生和老师共同构成的多层次学科竞赛团队,鼓励学生参加高水平、高层次竞赛。与此同时,统一制定计划,将多类型、综合性及权威性的学科竞赛纳入教学方案,将教学与竞赛紧密衔接,实现理论与实践相互统一,使学生在竞赛实践中切实掌握实际应用技能,通过不断积累动手经验,循序渐进地提升实践运用能力与综合素质;帮助教师及时发现教学中存在的问题与不足,以便教师重新整合教学内容,创新教学方法,从而不断提升教师的教学能力[11]。

(三) 研赛融合,协同创新

全面的科研训练能够有效提升学生的创新能力,超越现有知识和固化思维的局限,形成科学有效的问题意识[12]。学科竞赛能够激发学生理论联系实际和独立解决问题的能力,增强学生学习的内在动力及实践的自信心[13]。因此,科研是竞赛的重要保障,竞赛是科研的有利促进。研究组积极践行“研赛融合,协同创新”的培养理念,如图4所示。一方面,将科研工作作为研究生创新能力培养的轴线和主干,系统地培养学生的科研创新能力,帮助各年级不同专业、不同技术水平的学生实现标志性成果产出和技术积累[14-15];另一方面,以高水平、高层次学科竞赛为载体,将团队的核心成果和技术积累用于解决学科竞赛中遇到的问题,帮助学生团队在参加学科竞赛时建立技术优势,同时进一步扩展核心技术的应用场景,从广度和深度两方面提升学生的创新能力和工程实践能力。

三 成效分析

近年来,研究组采用“一核三维”培养模式对研究生进行培养,取得了初步成效,以下分别从研究生能力提升、毕业生就业质量、优秀教学团队建设和优秀实验室辐射作用四个方面进行分析。

第一,“一核三维”培养模式将科研和竞赛活动融入到教学中,广泛吸引学生参与科研和各类竞赛,使得学生的实践能力和创新能力得到显著提升,产生了较多的优秀论文成果和高水平竞赛奖励。以学术论文为例,图5和图6统计了研究组内各年级研究生2016—2021年发表的论文总数和论文比例,图7统计了各年级研究生2019—2021年投递登刊的论文数量。可以看出,随着年级的增长,得益于“一核三维”培养模式的有效开展,高年级研究生通常具备更强的科学研究能力,发表的论文量呈现逐年级递增的趋势。

此外,研究组通过高年级研究生带动低年级研究生参与科研、竞赛活动的方式,建立组织管理体系,建设人才梯队,迅速提升低年级研究生的学术水平。2016—2021年研究组培养学生所取得的一些标志性竞赛奖励见表1,以IEEE地球科学与遥感学会数据融合大赛为例,作为遥感数据处理领域水平最高的国际主流赛事,每年都会吸引大量全球顶尖遥感研究团队参赛,检验最新的遥感数据处理手段与研究成果。比赛规则多样,采用全球实时排位制,挑战性强、综合要求高,是对团队整体研究水平和磨合程度的重大考验。三年来组内研究生团队多次报名参加该项赛事,取得了优异的成绩:在2021年“多时相语义变化检测挑战赛”和2019年“双视影响3D语义挑战赛”中力压全球400多支顶尖队伍荣获全球冠军,在2021年“无电居民区检测挑战赛”和2020年“全球地表覆盖制图弱监督学习挑战赛”中,与400多支队伍同台竞技,荣获全球亚军。这一成果得益于组内“一核三维”研究生培养模式在竞赛领域所做出的努力和三方面融合培养夯实的学科基础。

第二,“一核三维”的研究生培养模式遵循教学、科研、竞赛紧密结合的原则,重视研究生的个性化发展与全方面培养。因此,实验室的毕业生专业水平高、适应性强,随时都能投入到紧张的科研工作和教育事业之中,被许多用人单位给予专业基础扎实、学习能力强和综合素质高的高度评价。通过统计武汉大学、实验室、研究组2018、2019、2020届毕业生的就业去向,如图8所示,可以发现:实验室毕业学生投入高校及科研院所的比例高于武汉大学平均水平,研究组内毕业生投入事业单位比例高于武汉大学平均水平。实验室和研究组内毕业生大部分都顺应时代潮流,选择进入信息传输、软件和信息技术服务的高新技术产业,将所学知识回报社会,为国家和社会创造价值。具体而言,学术硕士中,人数排名前三的去向为杭州蚂蚁聚慧网络技术有限公司、华为技术有限公司和高德软件有限公司。专业硕士中,人数排名前三的去向为华为技术有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司和湖北中新人力资源开发有限公司。博士毕业生大多数进入教育行业,去向以高等学校和科研院所为主。人数排名前三的去向为武汉大学、中国电子科技集团公司第五十四研究所和中国地质大学(武汉)。

第三,研究组为落实“一核三维”的研究生培养模式,在组建优秀教学团队的过程中,以培训和引进为原则,制定一系列教师激励保障机制,不断完善导师制,同时积极引进“长江学者”“千人计划”等海内外高层次人才,已初步建设成一支教育理念先进、教学水平高超和极具奉献精神的教学团队,有力保障了高质量和高水平的教学科研工作,促进了创新人才的培养。

第四,在发挥示范辐射作用方面,研究组近几年取得的建设成果和经验受到高校同行和行业领域的关注,以线上/线下等多种方式接待了众多兄弟院校的考察交流。同时,研究组积极展开国际、国内合作,共享经验,相互促进,不断发展与完善现有培养模式,得到同行专家的广泛肯定。

四 结束语

武汉大学高分辨率信息智能处理与应用研究组积极探索“一核三维”研究生培养模式,重点关注研究生的个性化发展和综合素质培养,取得了初步成效。在实践探索过程中,通过不断总结与调整,积累成功经验,在教学、科研、竞赛的形式和内容上进行创新,显著提高了研究生的学术素养、创新能力和实践能力。统计数据表明,研究组内研究生理论基础扎实,学术视野广阔,学术论文、竞赛获奖等标志性成果丰碩,实现“1+1+1>3”的良好效果。

参考文献:

[1] 姜朝晖.新时代高校人才培养的战略定位与发展路径——基于《关于深化教育体制机制改革的意见》的解读[J].重庆高教研究,2018,6(1):3-11.

[2] 教育部 财政部 国家发展改革委印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》的通知(教研〔2018〕5号)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201808/t20180823_345987.html.

[3] 朱笑培.斯坦福大学“三维一体”人才培养模式研究[J].知识-力量,2019(47).

[4] 田成诗,刘亚雪,任淑宝.研究生培养模式:世界优秀大学比较及启示[J].智库时代,2019(5):269-270.

[5] 呼青英,党健,张宏伟.工科高等数学教学“三维目标”探微[J].教育进展,2020,10(5):671-676.

[6] 黄菊文,乔俊莲,朱昊辰,等.加强实践教学内涵建设培养创新性拔尖人才[J].实验室科学,2017,20(1):220-223.

[7] 王骐,王青萍,王怀兴.理工科专业多元化实践型教学模式的探讨[J].职业时空,2011,7(6):76-77.

[8] 刘润进,梁晨,赵洪海.构建科研教学共生体,提高研究生培养质量的实践[J].高等农业教育,2016(2):85-89.

[9] 周光礼,周详,秦惠民,等.科教融合 学术育人——以高水平科研支撑高质量本科教学的行动框架[J].中国高教研究,2018(8):11-16.

[10] 汪玉琪.以学科竞赛为依托 助力创新型人才培养[J].智富时代,2016(12):287.

[11] 谢本亮,陈勃,谢志勇.“赛学制”与全日制教育硕士研究生教学实践能力培养[J].学位与研究生教育,2017(10):10-15.

[12] 孙真荣.积极推进学科交叉融合 全面提升高校创新能力[J].中国高等教育,2013(1):27-29.

[13] 杨宝华,盛康.融合竞赛与科研的研究生创新能力培养模式探索[J].电脑知识与技术,2019,15(13):139-141.

[14] 袁春蕾.基于“研赛融合”的大学生创新能力培养[J].计算机时代,2018(10):91-94.

[15] 黄真,李俊伟,陈建真.“教学-科研-生产”三位一体的中药学创新人才培养模式研究[J].中国高等医学教育,2015(4):6-7.

基金项目:国家自然科学基金面上项目“高强度奇异噪声条件下的高光谱遥感深度混合像元分解方法”(42071322);武汉大学研究生导师育人方式创新项目“研究型大学本硕博贯穿式培养探索与实践”(2021-GSIP-052)

第一作者简介:张洪艳(1983-),男,汉族,河南开封人,博士,教授。研究方向为遥感信息处理与应用。

*通信作者:杨光义(1983-),男,汉族,湖北孝感人,博士,高级实验师。研究方向为高频电路。