“探秘冬至”地理跨学科主题教学设计

2023-05-30高庆雪刘璇胡蓉

高庆雪 刘璇 胡蓉

2022年,教育部公布《义务教育地理课程标准(2022年版)》,为教学提供全新指引方向,其中提到的跨学科主题教学成为教学研究中的重要内容。跨学科教学是许多国家提倡的一种教学形式,如美国的STEM教育、英国的“卓越课程”和芬兰的“现象教学”,其目的都是为了培养学生的跨学科素养[1]。现阶段我国跨学科教学研究也在不断深入发展,可以查阅到大量中小学阶段的跨学科教学设计。在跨学科主题教学设计中,通过创设情境、提出问题,打破地理与语文、历史和美术等学科的界限,加强学生核心素养培养,提高学生面对未来发展的应变处理能力。

习近平总书记在十九大报告中指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”[2]古代中国的劳动人民“应天时而动,就地利而兴”创立的二十四节气,其中包含物候特征、民俗文化,衍生的诗词歌赋,体现人地协调,能够滋养学生人文情怀,培养学生地理核心素养,为跨学科教学提供素材。在探讨跨学科主题教学的内涵、价值及存在问题的基础上,以“冬至”节气为主题,采取情境式教学方法,开展跨学科主题教学。

一、跨学科主题教学的内涵

跨学科主题教学,就是围绕选定的中心学科主题,运用多学科知识以及不同学科中认识事物的视角与解决问题的方法,打破学科之间界限的一种具有开放性、综合性的教学模式。跨学科这一概念最早由美国学者伍德沃斯在1926年提出,近年来,跨学科主题学习越来越受到重视。于国文认为,跨学科教学跨越学科界限,在关注各学科内在逻辑的基础上找到学科间的关联,并将学科进行整合,从而在教学实践中实施多学科融合教学[3]。在教育部发布的《义务教育地理课程标准(2022年版)》中对于地理课程跨学科主题学习的定义是基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知識和方法,开展综合实践活动的过程[4]。综合以上概念可以看出,跨学科并不是简单将不同学科知识生硬拼凑,做一个“拼盘式”教学,而是在所选的中心学科主题下,深入把握学科间实质性内在联系,找到学科融合的接洽点,在有实际背景的主题下,以问题式教学和任务式教学激发学生学习兴趣和内驱力,引导学生运用综合思维,合作探究,解决问题,从而培养学生地理核心素养,并达到预期教学目的。

二、跨学科主题教学的价值

1.加强学科联系,创新课堂教学模式

地理课程跨学科主题学习,是根据学生学习基础和兴趣,围绕某一探究主题,以地理课程为主干,运用并整合其他课程知识与方法,开展综合性学习活动[5]。学科融合是当前教育界关注的热点,针对学科单一化教学模式产生的弊端,学科融合最重要的是打破学科界限,从学科知识、学科思维和学科方法等角度,进行多方面渗透融合,推动高质量学科教学[6]。跨学科教学打破学科限制,从多学科角度出发,整合各学科交叉点展开综合教学。但打破学科限制并非让各个学科之间的界限消失,而是要形成以地理学科为主,其他学科为辅的渗透式教学,不仅可以激发学生探究地理问题的兴趣和动机,还拉近各学科之间的距离,加强各科之间的联系[7]。陆大道院士曾在《地理科学的价值与地理学者的情怀》一文中提到,地理科学要研究自然系统和社会经济系统之间的关系,即两系统的交汇或交叉[8]。地理学科的两大显著特点之一便是综合性,注重地理学科与其他学科的融合,要求教师在教学时不能只局限于地理学科知识,要巧妙地将地理与其他学科结合起来进行综合性教学。开展跨学科主题教学,创新传统单一学科的课堂教学模式,让学生不止获取到地理学科知识,还能让学生汲取其他学科相关知识,将所学知识体系化、整体化,的课堂更具活力和热情。

2.培养综合思维,推动复合人才培养

地理综合思维是指针对地理学科的研究内容和对象从全面、系统、动态的角度所做的地理要素间的分析;是学生看待地理事物、分析地理事物、解决地理问题等必不可少的思维品质和能力[9]。开展地理跨学科主题教学,学生能更好地综合运用多学科知识,从整体角度全面、系统、动态地分析和认识地理环境,以及与人类活动的关系,寻找更多认识和处理问题的方法和技巧,进而提高学生地理综合思维核心素养,促进学生全面发展。随着时代发展进步,面临的问题和挑战更为多样复杂,应对和解决难题时具备跨学科意识,从多个学科进行综合分析,培养更多复合型人才。如近几年的全球热点“气候变暖”,如果仅从地理学科角度出发,很难探索问题根源和解决措施,只有从多学科视角追根溯源,结合物理、政治等学科观点和理念才能对症下药。

3.顺应课标要求,加速课程改革进展

《义务教育地理课程标准(2022年版)》课程内容部分指出,地理课程跨学科主题学习是基于学生基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合实践活动的过程。由此可见,开展地理跨学科主题教学,完全契合课标内容要求,有利于满足学生发展的多元需求,也有助于提高学生对问题的认识能力、分析能力。根据基础教育课程改革纲要,新课改课程结构改变强调不同功能和价值课程要有均衡、合理的结构,符合未来社会对人才素质的要求和学生身心发展规律,同时强调课程的综合性和选择性[10]。跨学科主题教学立足各学科之间的综合性,打造创新性教学模式,使各个学科交叉点在教学中达到较高关联度。

三、跨学科主题教学存在的问题

1.教师教学经验薄弱

跨学科主题教学还处于经验积累阶段,可参考的实例较少且对于教师教学素质有较高要求。设置主题时,需要以实际生活为背景创设真实情境,要求教师在日常生活中注重积累,拥有充足生活经验,同时对地理教材有充分理解,对其他学科知识有丰富储备,将零散知识在统一主题下进行系统整合,避免知识遗漏。同时,在进行跨学科主题教学时,还要求教师准确把握学生认知水平和学情状况,只有学生在对基础知识有充分累积后,开展跨学科主题教学才能达到最好教学效果。

2.教学方法缺乏灵活性

跨学科主题教学所用的教学方式应区别于传统课堂,具有一定灵活性。但实际应用中往往缺乏这一点,具体表现在“主题”设置上,设置问题时综合程度过低,无法创设一个具体真实的情境,在课堂上没有一个贯穿始终的线索,导致课程结构散乱,不利于知识系统整合。在授课方式上,以教师讲授为主,学生在课堂上处于被动接受地位,课堂参与感较低,不能充分发挥学生学习的积极性和主动性。在教学资源的利用上,教师未能充分利用网络丰富多样教学资源,课堂导入以单一问题引入为主[11],忽视了视频展示、地理实验演示、多媒体技术等更加直观、更能引起学生注意的方式。在教学内容的整合上,教师对跨学科知识仅做简单拼凑,不能把握内在联系,灵活运用不同学科的思维方式。

3.偏离地理学科中心地位

地理跨学科主题教学在引入其他学科知识的基礎上,仍要以地理学科为教学中心。在当前地理跨学科主题教学中,存在着一个明显问题——教学偏离地理学科中心地位。教师在教学过程中虽打破所跨学科界限,但却忽略地理学科主体地位,过度讲解其他学科内容,主次颠倒,对教学目标和内容缺乏清晰认知,没有厘清所跨学科关系。无法帮助学生学习理解教学重难点的同时,还让学生在学习过程中思维过于发散,无法准确把握整合跨学科知识点,无形中加重学生学习负担,导致学生对跨学科主题学习产生畏难心理,教学效果和质量无法达到教学预期。

四、跨学科主题教学设计

1.教学设计思路

(1)创设情境,消寒图中识冬至

在教学过程中,创设一个与生活紧密相连的真实教学情境,并提出与主题相关的“话题”,学生能够在情境下,以任务为驱动,激发内驱力,形成综合思维能力,解决现实生活问题。

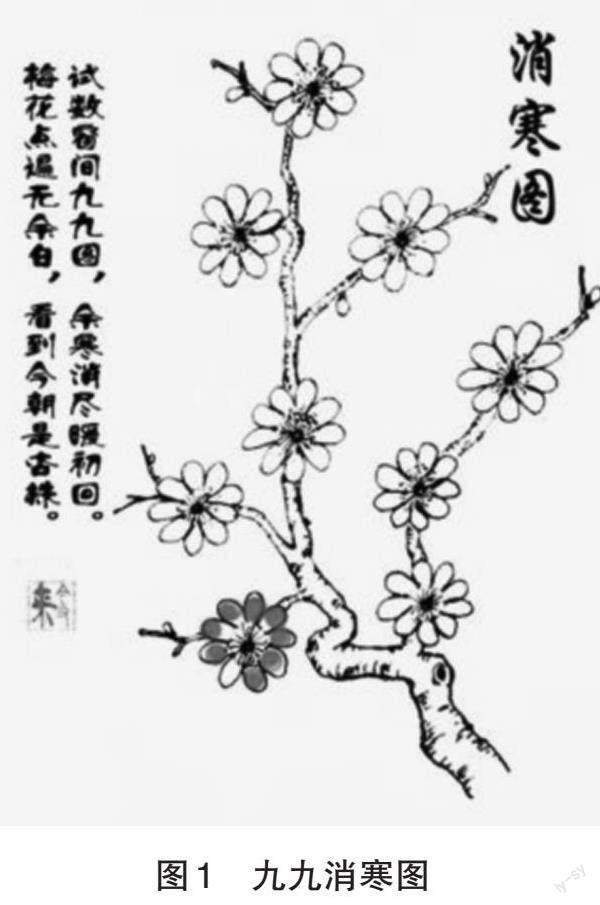

在跨学科主题教学课堂上,用视频引入课堂教学主题,激发学生学习兴趣与探究欲望。通过图片和歌谣,让学生了解民间“数九”风俗,将冬至后九九期间的寒暖变化规律用地理知识作出解释。复习回顾“地球的公转”基础知识,唤起学生对基础知识的记忆,更好理解各地理要素之间的内在联系,领会其中内涵,同时实现美术、音乐与地理的跨学科教学。

(2)合作探究,古诗词中品冬至

选取两首具有代表性的古诗,带领学生对诗人情感进行鉴赏,培养学生情感态度与价值观,感受诗人所表达的渴望团圆的愿望,体味古代诗词的内涵和魅力,实现地理和语文的跨学科教学。学生通过小组合作讨论,赏析并分享对古诗词的理解,感悟古代诗人在冬至这一节气氛围下的内心情感。

(3)对比分析,风俗差异析冬至

通过展示冬至不同地区人们的不同饮食习惯,引导学生探究饮食习俗差异的原因,从而总结归纳出地区间地理环境的差异性。用风俗习惯差异引出地理环境差异,帮助学生把握事物间内在联系,形成综合思维能力。学生在探讨问题时,可以结合自身日常生活体验和经历,总结归纳冬至节气对人们生产和生活的指导意义及影响,深化学生对问题的理解。

(4)迁移运用,总结升华悟冬至

在问题讨论探究之后,针对学生回答和观点进行点评和总结,并对回答进行拓展延伸,深化学生对问题的认识和理解。同时对教学内容进行系统整合,以思维导图或表格等形式呈现,便于学生整理学习笔记,全面准确把握学习内容。

以“二十四节气歌”作为课堂结尾,再次强调二十四节气的重要意义。通过对冬至节气的跨学科主题学习,强化学生对冬至节气的认知深度,增强对中国优秀传统文化的认同感和自豪感,提升民族自信、文化自信,最终将课堂教学上升至中国优秀传统文化保护和传承高度。

2.教学设计内容

(1)课标分析

《义务教育地理课程标准(2022年版)》指出,跨学科主题学习立足地理课程核心素养培育,关注学生探究能力、创新意识、实践能力、社会责任感培养,促进学生全面发展。

本课教学基于“地球的公转”内容,《义务教育地理课程标准(2022年版)》中针对这一内容明确提出,学生通过该内容学习,能够举例说明地球运动产生的自然现象对人们生产生活的影响,以及人们顺应自然规律进行各种社会活动所展现出的智慧,树立尊重自然、顺应自然的观念。

(2)教学目标

区域认知:学生通过教学认识冬至节气对不同地区的影响,比较冬至节气下不同地区的风俗习惯差异。

人地协调观:学生学习后能从多学科角度了解认识冬至节气对人类生产生活的影响,了解冬至节气对人们生产生活的重要指导意义,体会人类对自然的尊重和热爱。

地理实践力:学生结合日常生活体验进行跨学科主题学习,并以此为基础在生活实践中自主探究节气对生产生活的影响。

综合思维:通过冬至节气的跨学科主题教学,学生积累跨学科学习经验,在学习过程中培养地理学习综合思维,从多学科角度领略节气魅力,并感悟二十四节气是中华优秀传统文化中的精粹,认识古代劳动人民智慧。

(3)教学过程

【创设情境,消寒图中识冬至】

【板书】冬至

【播放视频】为什么冬至要吃饺子。

【教师活动】为什么冬至要吃饺子呢?在冬至吃饺子有什么寓意?

【学生活动】观看视频,思考并回答问题。

【教师活动】俗话说,冬至大如年,在冬至吃饺子有几种寓意,一是纪念医圣张仲景冬至舍药,不忘祛寒娇耳汤之恩;另一个是饺子有财源滚滚、阖家团圆的寓意,吃饺子寄托了人们对美好生活的向往。现在,就让我们来深入探究学习冬至这个节气的奥秘。

【放映九九消寒图(图1)】

【教师活动】在我国,老百姓有贴绘“九九消寒图”的习俗,“九九”即从冬至这天开始,九天为一个单位,连数九个九天,到九九八十一天,冬天结束。生活中应该听过这一歌谣。

【播放音乐】“九九歌”:未从数九先数九,一九二九不出手。三九四九冰上走。五九六九,沿河看柳。七九河开,八九雁来。九九加一九,耕牛遍地走。

【学生活动】认真了解“九九歌”的产生及其意义。

【教师活动】这一歌谣是我国古代劳动人民根据长期实践经验发明创造,“九九歌”记录数九期间寒暖变化规律,对人民生产生活具有重要指导意义,为什么会产生这样的寒暖变化现象。

【学生活动】因为地球在围绕太阳公转。

【放映地球公转示意图(图2)】

【教师活动】已经学习过“地球的公转”的知识内容,请回答一下冬至这个节气有哪些地理意义?

【板书】太阳直射点回归运动示意图(图3)

【学生活动】太阳直射南回归线,北极圈内出现极夜,南极圈内出现极昼,北半球昼最短夜最长,冬至这一天过后太阳直射点开始北移……

【教师活动】以北半球为例,冬至前后一段时间,太阳直射南半球,北半球地面获得的太阳光照较少,北半球正值冬季;与冬至相对的夏至前后一段時间,太阳直射北半球,地面获得的热量较多,此时北半球正值夏季。而春分和秋分前后一段时间,地面获得的太阳热量多于冬季,少于夏季,分别形成春季和秋季。

本环节设计意图:用直观视频材料作为课堂引入,激发学生探索学习的兴趣;通过图片和音乐,丰富课堂教学内容,活跃课堂氛围,并建立起消寒图与地理知识的联系,帮助学生初步建立跨学科学习的思考模式。

【合作探究,古诗词中品冬至】

【教师活动】除了“数九”这一习俗,还可通过分析探讨与冬至节气相关的古诗词,更深一步认识冬至这一节气。

【学生活动】回忆了解的关于冬至的古诗词。

【放映古诗】

《冬至》 杜甫

年年至日长为客,忽忽穷愁泥杀人。

江上形容吾独老,天边风俗自相亲。

杖藜雪后临丹壑,鸣玉朝来散紫宸。

心折此时无一寸,路迷何处望三秦。

《邯郸夜冬至》 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说著远行人。

【教师活动】两首诗皆写于冬至,但却能感受到两位诗人完全不同的心境。小组讨论鉴赏这两首诗。

【小组讨论】杜甫的诗首联直抒胸臆,写出诗人内心充满忧愁,后几句更是把诗人对故土家园的思念和漂泊他乡的无所适从描写得淋漓尽致;白居易的诗深刻地表现出了诗人在冬至对故乡和亲人的思念之情。

【教师活动】在杜甫的诗里,能够清晰感受到诗人晚年漂泊生活的愁与苦以及对故土家园的思念,在白居易的诗里,饱含诗人的孤寂之感和思家之情。因此,可以了解到,在古人眼里,冬至是与家人团聚一堂的日子。

本环节设计意图:通过鉴赏与冬至节气相关的古诗词,实现地理与语文的跨学科教学,增加趣味性、陶冶情操。

【对比分析,风俗差异析冬至】

【放映冬至饮食图】北方冬至吃饺子,闽南吃汤圆,广西吃水圆,江南吃赤豆糯米饭,川渝人吃羊肉汤,安徽吃冬至面,海南吃鸡。

【教师活动】在冬至这一天,不同地区有着不同的饮食习俗,请结合地理知识讨论:为什么在同一个节气下,不同地区会有不同的饮食习俗。

【小组讨论】不同地区气候不同,农业生产方式和饮食习惯均有所差异,导致在同一个节气下有不同的习俗。

【师生归纳】教师根据学生回答总结出表格(表1)。

本环节设计意图:学生小组合作讨论、自主探究回答问题,突出学生在课堂中的主体地位;通过对比南北方冬至的风俗差异,归纳出地理环境的差异性对人类生产活动的影响。

【迁移运用,总结升华悟冬至】

【放映二十四节气歌】

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

【迁移运用】除了冬至节气,其余节气也在历史长河的演变下成为指导人们生活的指南。如人们常说“清明前后,种瓜点豆”,是节气对农业生产的指导作用;又如“立秋贴秋膘”反映炎夏已过,秋天来临的气候变化。节气指导人们生产生活的例子比比皆是,对人们的影响早已根深蒂固。

【教师活动】通过本节课的学习探究,冬至节气已经留下深刻印象。二十四节气是古人先辈们为适应气候变化,追求人地和谐的智慧结晶,对生产生活具有重要指导意义,经过千百年沉淀发展,早已成为中华优秀传统文化的重要代表,并于2016年成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,所以要保护传承二十四节气这一文化精粹。

【学生活动】受到启发,意识到二十四节气的重要意义。

本环节设计意图:通过教师对二十四节气重要意义的强调,突出二十四节气在传统文化中的重要地位,增强学生的文化自信,提升学生的民族自豪感。

五、结语

本课以跨学科主题教学为指导,融合初中地理“地球的公转”相关知识,以“冬至”节气为主题,进行跨学科教学设计,进而深入挖掘二十四节气蕴含的传统文化智慧,让学生深刻领悟二十四节气在农业生产、社会生活等方面的现实价值[12]。整个教学过程聚焦学生综合思维能力和跨学科学习能力培养,以地理学科知识为主体,融合美术、音乐、语文的学科内容进行跨学科主题教学,借助相关视频、图片资源,丰富教学形式和内容,更好调动学生探索学习的积极性[13]。在教学实践过程中有几个关键点:第一,以课程标准为基准挖掘学科联系,在确定教学主题后,教师要将地理教材知识重新组织,建立与其他学科相关知识的联系,引导学生用地理视角观察和解决生活问题,将知识运用至实际生活中,实现培养目标;第二,应根据学生学情选择教学内容和主题,并不是所有教学内容都适合跨学科教学,在开展教学前,教师应形成系统的地理知识结构,了解学生是否拥有必要的背景知识,所选教学主题应基于现实生活,具有一定时效性,同时了解学生兴趣点,充分调动学生积极性;第三,以“目标—活动—总结”的课堂结构开展教学;通过创建真实情境,根据既定教学目标,设置任务,注重问题引领,引导学生自主探究[14]。以学生为课堂中心,教师担任引导者角色,负责提出问题并对学生回答给予反馈,为学生创造知识迁移情境,注重把握学生认知水平。

参考文献:

[1] 王英彤. 新课程背景下高中化学跨学科主题教学设计研究[D]. 沈阳:辽宁师范大学,2021.

[2] 刘艳杰.让二十四节气的文化价值融入现代生活[N].光明日报,2017-11-9(9).

[3] 于国文,曹一鸣.跨学科教学研究:以芬兰现象教学为例[J].外国中小学,2017(7):57-63

[4] 中华人民共和国教育部. 义务教育地理课程标准(2022年版)[M]北京:北京师范大学出版社,2022.

[5] 朱翔.《义务教育地理课程标准(2022年版)》的逻辑理路与创新价值[DB/OL].(2022-05-11)[2022-06-07].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1211.g4.20220511. 0955. 002.html.

[6] 陆启威.学科融合究竟“融”什么[J].江苏教育,2020(30):35-37.

[7] 张玉滨. 高中跨学科教学的本位价值与实施路径[J]. 中小学管理,2018(4):21-23.

[8] 陸大道.地理科学的价值与地理学者的情怀[J].地理学报,2015,70(10):1539-1551.

[9] 刘征,宋保平,张慧玲,等. 高中地理综合思维培养中的问题与对策[J]. 教书育人(教师新概念),2022(1):44-45.

[10] 中华人民共和国教育部.基础教育课程改革纲要(试行) [M]上海:上海教育出版社,2004.

[11] 梁燕. 高中思想政治课跨学科教学存在的问题及对策研究[D]. 桂林:广西师范大学,2018.

[12] 李琦珂.二十四节气传统智慧与当代价值[J].古今农业,2018(4):96-101.

[13] 唐蕾,闫白洋.基于问题式教学的地理、生命科学跨学科教学设计与实施——以“一方水土孕一方好茶”为例[J].地理教学,2021(19):36-39.

[14] 皇甫倩,曾美琴,魏钊,等.基于化学高阶思维培养的教学设计研究——以“双液原电池”为例[J].天津师范大学学报(基础教育版),2021,22(3):40-46.