学习共同体视域下的中学地理课堂教师角色探析

2023-05-30丁建强黄娟

丁建强 黄娟

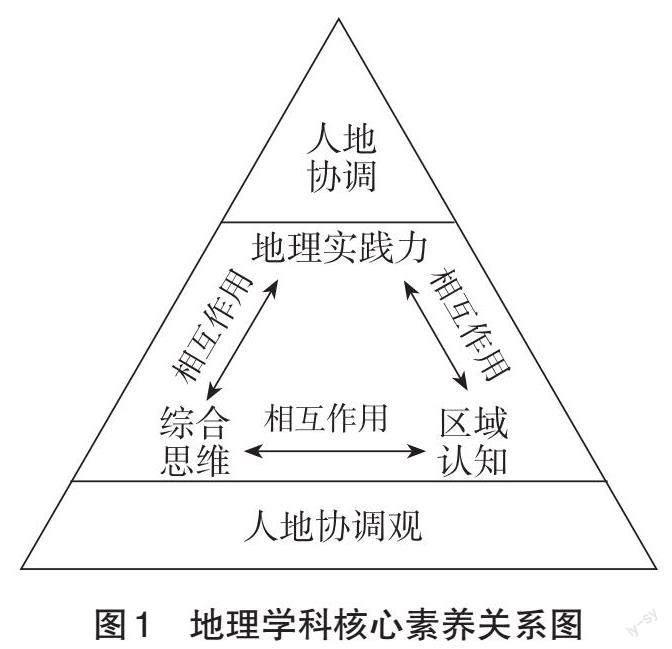

2017年12月,我国颁布《普通高中课程方案(2017年版)》和各学科课程标准(2017年版),核心素养理念下的学校教育关注“学力”的培养,强调处理好传授知识与培养能力的关系,注重培养学生的自主性、独立性与学习力,促进学生养成终身学习的好习惯。[1]随着新课标出炉,各学科核心素养也已确定,其中,地理学科核心素养表述为:人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。[2]

如何使得“灌输中心”的课堂教学真正转型为“对话中心”的教学,这是新课程改革向每一位教师提出的严峻挑战。[3]以佐藤学为代表的学习共同体理论在我国经过多年的本土化研究和实践,逐渐形成了一套较为完善的本土化理论体系,并开始走入一线教师的视野。但是具体到各个地区和学校,学科、班级的学习共同体如何构建,还有比较大的研究空间。学习共同体课堂构建过程中,如何体现学科特点?在倾听、串聯、反刍环节,教师所扮演的角色和作用如何?这些都成为一线教师不得不思考的问题。

因此,笔者以中图版选择性必修一第四章第二节“洋流对地理环境的影响”为例,试图对学习共同体视域下的中学地理课堂教师角色进行探究。

一、学习共同体视域下的中学地理课堂

地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,它们是相互联系的有机整体。其中,人地关系是地理学研究的核心主题;综合思维与区域认知是人们认识地理环境的思维方式和能力;地理实践力是人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。[2]

笔者试着从一项决策的开始到结束,以一个金字塔来理顺它们之间的关系(图1)。人们在追求发展的同时,各种人口、资源、环境问题不断出现,而且人类为此付出了巨大的代价。具备良好的综合思维和区域认知能力,收集尽可能全面的资料和制定尽可能完善的方案,这两者相互影响。地理实践力需要综合思维和区域认知的支撑,同时良好的地理实践力又有助于综合思维和区域认知水平的提升。

在利用自身所具备的学科核心素养面对复杂情境时,决策从始至终的各个环节都离不开学习与协作,这就要求学生在培育学科核心素养的学习阶段,就要养成这种良好的品质。

佐藤学所倡导的学习共同体愿景是: 即学校成为学生协同学习的场所,是以“倾听”作为核心和媒介的,“倾听”不但是提升学生学习品质的重要方式,而且是教师专业成长的必由之路,也是学校内涵发展乃至社会生态变革的路径。[4]

学习共同体所倡导的理念与地理学科核心素养在本质上是一样的,通过深度学习提升认知基础,通过倾听、协作与表达提升分析与解决问题的能力。综上所述:笔者认为地理学习共同体课堂应该满足以下三个条件。

第一,是深度学习的课堂。学生有足够的时间保障有效阅读、圈划、填写;预习单可以自己独立完成;深度学习时教室应处于非常安静和温馨的状态。

第二,相互之间是协同学习的关系。小组成员可以平等的参与观点讨论,每个人的表达权力和表达时间不会因为学习力弱而被学习力强的同学剥夺;学生相互之间能够配合创造温暖润泽的学习环境。

第三,有良好的表达与倾听氛围。学生小组内表达分享时,声音应该是很小的,保证组内成员听清即可;而面向全班进行分享时,则应该声音洪亮口齿清晰,要素全面,顺序清楚;当有学生在分享与表达观点时,其他学生应保持安静倾听的状态。

二、学习共同体视域下的中学地理课堂教师角色

中学地理学习共同体课堂,在践行学习共同体的理念的同时,还应该有鲜明的地理特色,让学习真正发生,学生的学科核心素养得到更好的提升。因此,对于教师也是一个巨大的挑战。对此,笔者认为地理学共同体课堂教师应该扮演或做好以下角色,并借助“洋流对地理环境的影响”一课为例加以分析。

1.真实学情的了解者

学情分析是开始学习设计的一个重要参考依据,包括学生的整体认知水平、学习习惯,对于综合性较强的地理学科,跨学科的情境时有发生,有时还要分析学生其他学科的学习情况和课外知识储备,这样才能制定相对贴合实际的学习目标,给出科学合理的学习设计。

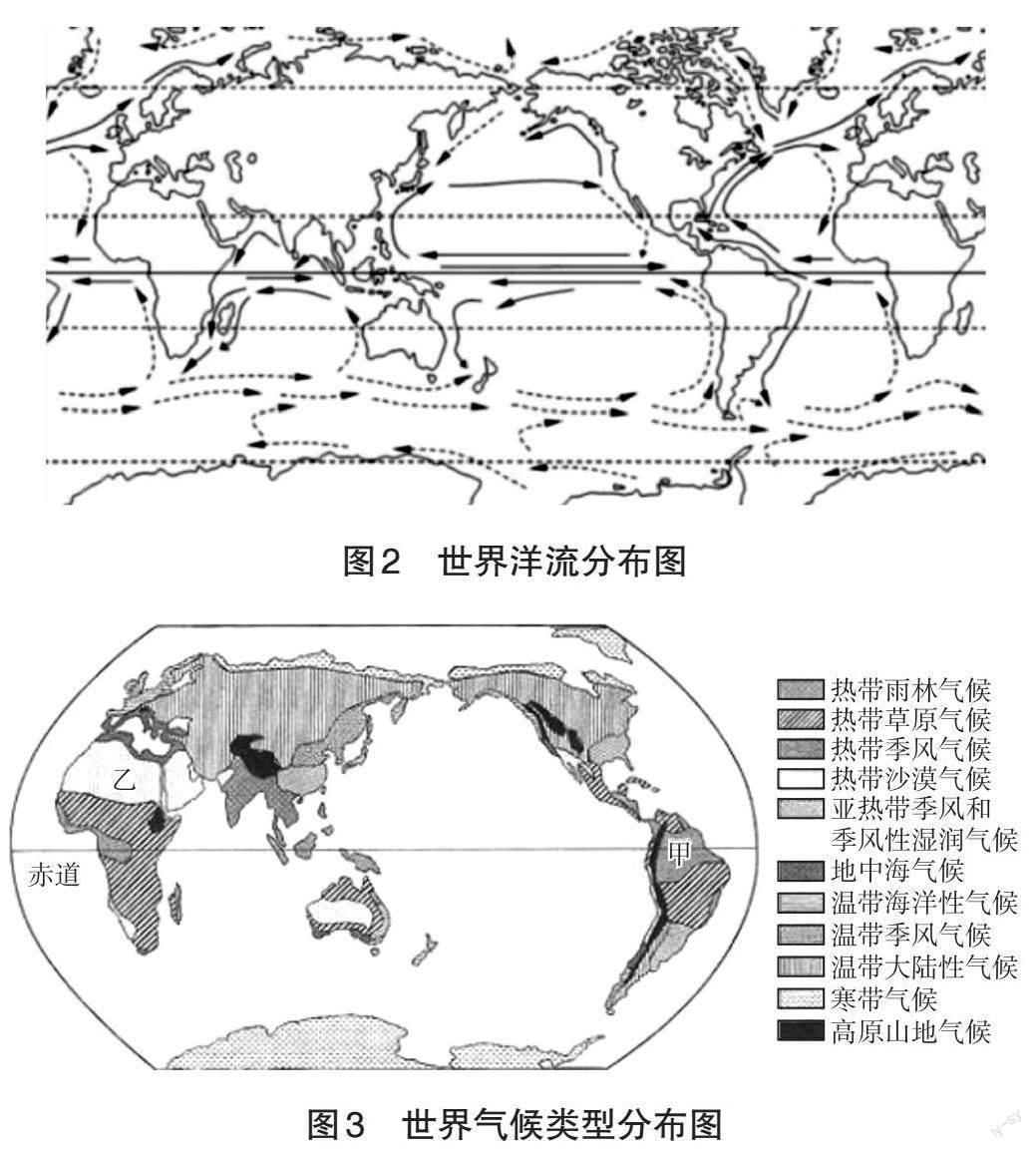

以“洋流对地理环境的影响”为例,本堂课是“世界洋流的分布与影响”第二课时,第一课时“世界洋流的分布”相对来说比较复杂和混乱,学生短时间形成不了整体的框架;洋流对气候的影响是本堂课的重要内容,而气候的成因是刚刚讲授的第三章的内容,不能苛求学生熟练掌握并灵活运用。因此在学习设计的开头,就给出相关提示,告诉学生本节课主要涉及的知识点有:气候形成的影响因素,洋流的成因,洋流的性质,世界洋流的分布,并附带“世界洋流分布(图2)”和“世界气候类型分布(图3)”两幅参考图。

2.课本知识的整合者

课本知识的整合主要是根据学情对教材的内容进行适当优化组合,对于整本书来说先学习这部分比较好,或不同部分组合在一起学习可能更好,这就类似于单元教学和模块化教学,只要根据学期科学编排即可。对于一堂课的学习设计来说,课本知识的整合可能更多地体现在预习单,以最简练的方式提炼出主要内容,以问题或填充的形式呈现,学生通过阅读和圈划课本能够独立完成。

以“洋流对地理环境的影响”为例,预习单以填充的形式呈现,课本2页的篇幅提炼成四句话,也就是本堂课的主要内容。

1.对全球气候的意义: 促进高、低纬度间热量输送和交换,维持全球____________平衡和____________平衡。对大陆沿岸局部气候的影响:暖流具有____________作用;寒流具有____________作用。

2.对海洋生物资源和渔场分布有显著影响: 全球四大渔场分为两类:一类是分布在寒暖流交汇的海域,如____________渔场、____________渔场和____________渔场,另一类是分布在上升补偿流的海域,如世界著名的____________渔场。

3.对海洋航行影响:顺流航行可以____________航行速度。寒暖流相遇,往往形成____________,对海上航行不利。

4.对海洋污染物的影响:有利于加快污染物的____________和____________,又会使________________________。

3.优质材料的发现者

不管是课程标准还是高考试卷都倾向于结合真实情境,要求有较强的材料阅读和处理能力。教材中“阅读”“活动”“课例研究”和“作业题”等栏目有较为丰富的材料补充,可以充分利用。但教材篇幅有限,难以提供大量丰富且翔实的材料,加上学情影响,很多时候还需自己查找更多资料。

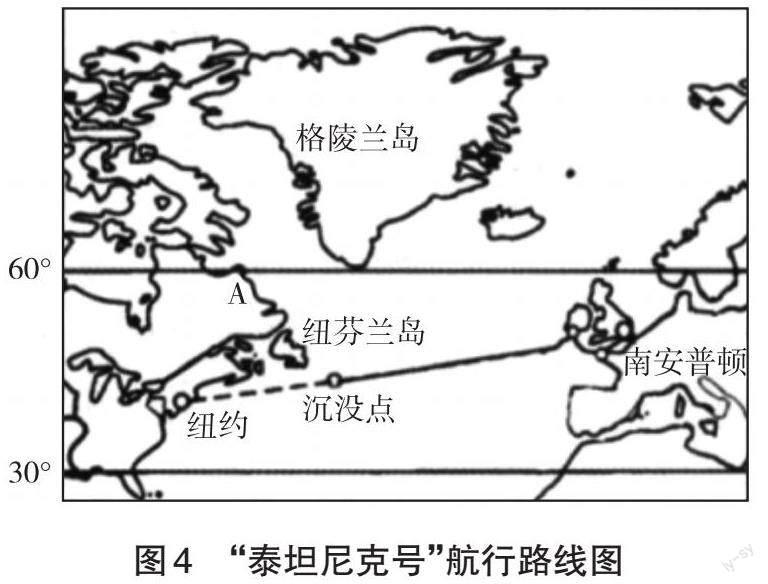

以“洋流对地理环境的影响”为例,洋流对气候、海洋生物、航海和污染物有影响,如何处理才不会让学习碎片化?这时就要寻找更多材料,通过检索文章、阅读课例发现“泰坦尼克号”是一个比较完整的案例,冰山、海雾、航行、纽芬兰渔场、附近拉布拉多高原的气候也与同纬度地区的不同,通过这个案例,基本能把洋流对地理环境的影响串联起来。

学习背景:沉默的泰坦尼克号。

材料一:“泰坦尼克号”航行路线(图4)。

材料二:在低层大气处于稳定状态时,由于水汽的增加及温度的降低,近海面的空气逐渐达到饱和或过饱和状态,水汽以微细盐粒等吸湿性微粒为核心不断凝结成细小的水滴、冰晶或两者的混合物,悬浮在海面以上几米、几十米乃至几百米低空,形成海雾。[5]

材料三:纽芬兰渔场位于纽芬兰岛沿岸,曾是世界四大渔场之一。纽芬兰渔场因其异常丰富的渔业产量,有着“踩着鳕鱼群的脊背就可走上岸”的美名,但在几个世纪的肆意捕捞之后,特别是20世纪五六十年代大型机械化拖网渔船开始在渔场作业后,纽芬兰渔场渐渐消亡,现已成为历史。[5]

4.高品质问题的设计者

高品质的问题往往能够统领主题,具有探究性,需要独立思考和相互交流,在独立思考、表达与倾听过程中实现观点的碰撞和知识的积累,进而让学习真正发生。在学习共同体课堂实践的过程中,课堂通常围绕一个挑战性问题展开,还可以根据需要设计基础性问题。

在“洋流对地理环境的影响”一课中,设计的挑战性问题为:如果没有洋流,地球会怎么样?但是这个问题对于洋流的初學者可能会没有思考的重点和方向,因此在挑战性问题前设计了以下5个基础性问题做铺垫。

(1)“泰坦尼克号”沉没的海域位于北大西洋中纬度,这里哪来的冰川呢?

(2)浓雾导致“泰坦尼克号”船员在距离冰川很近时才拉响了警报,但为时已晚,纽芬兰海域为何会产生海雾?

(3)除了能见度之外,你觉得洋流还会对航海事业产生哪些方面的影响?

(4)纽芬兰渔场曾经为何会成为世界四大渔场之一?它的消失带给我们什么启示?

(5)A地属于什么气候类型?有哪些原因促使A地的气候与同纬度其他地区不一样?

挑战性问题:如果没有洋流,地球会怎么样?

5.“交响乐”的指挥者

理想的学习共同体课堂就像一场优美的交响乐,有时安静润泽,有时激烈壮阔,而教师正是这场交响曲的指挥者。因此在做学习设计时,要有明确的学法指导和时间安排,另外还可在合适的地方加一些鼓励话语,让学习设计更有温度。

在“洋流对地理环境的影响”一课中,学习设计单首先给出学习背景:沉默的泰坦尼克号。读完材料可能有学生沉浸在情境中,因此在材料的末尾,用了以下一段话作为学习背景与预习单的承接。

首先非常遗憾以这个故事作为学习背景,但是洋流确实是造成泰坦尼克号沉没的一个重要原因,到底这之间有什么关联?也许学习了本节课后,大家会明白。先收起悲伤的情绪,我们先来做个预习吧(建议用时:10分钟)。

为了使任务指令更加清晰,在问题设计时,同样需要适当加入与学生的对话,作为学法指导,并给出时间建议,这样学生在学习的过程中就有方向和时间概念,让宝贵的课堂更加有效率。因此,在挑战性问题和基础性问题后面分别用了以下两段话。

【基础性学习问题】请同学们阅读材料一、材料二和材料三,结合预习成果,试着回答下列问题。(独立完成:10分钟,小组核对答案2分钟,答案公共分享:3~5分钟)。

【挑战性学习问题】头脑风暴:如果没有洋流,地球会怎么样?(地理学科涵盖了方方面面的,你可以从任何方面思考,大胆的想,敢于表达出自己的观点,加油!独立思考时间:3分钟,小组交流时间4分钟,公共分享:5~8分钟)。

三、反思与展望

本文基于普通高中课程改革背景,从课堂实践的角度,分析学习共同体视域下的中学地理课堂教师角色。本节课例为第五届学习共同体教育峰会地理学科公开课,教室观课教师30余人,线上观课900余人次。

在没有提前磨课的情况下,学生并没有受到现场氛围的太大影响,像日常课堂一样,从容自信完成了本课时的学习。深度学习时,教室像一个自习室,只有窸窸窣窣的翻书声;协同学习时,教室像一个咖啡馆,学生们轻声细语地交流与倾听;公共表达时,教室又变成了沙龙会场,不同的观点相互碰撞。这种效果当然与强大的现场氛围有关,学生希望以好的状态回馈教师,但这种默契也来自于平时的习惯,学习共同体的理念早已深入内心。

通过本课题的研究和参与我校“学习共同体整校推进”项目,笔者发现,学习共同体是新课程理念下,特别是“双减”背景下较为合适的一种选择。当然实践初期也会存在各种问题,比如课堂时间、进度、班级人数、学习设计等。以上也只是笔者对学习共同体视域下的中学地理课堂教师角色一些浅显的思考,学习共同体作为一种理念,相信每位实践过的教师也都会找到自己的课堂风格和角色。

参考文献:

[1] 仲小敏,宗大钊.核心素养理念下地理课堂反馈的特质与有效方式[J].天津师范大学学报(基础教育版),2017,18(3):46-49.

[2] 教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[3] 钟启泉.课堂转型:静悄悄的革命[J].上海教育科研,2009(3):4-6,57.

[4] 陈静静.佐藤学“学习共同体”教育改革方案与启示[J].全球教育展望,2018,47(6):78-88.

[5] 邢莹莹.“洋流对地理环境的影响”教学设计[J].中学地理教学参考(上半月),2017(9):58-59.

*资助项目:华东师范大学基础教育学科教研联盟项目课题“学习共同体视域下的中学地理课堂教师角色研究”(2021GEOPA06)。