自我写作教学中大学生英语思写能力发展研究

2023-05-30荣榕缪炎萍

荣榕 缪炎萍

摘 要:研究基于二语身份研究框架,从自我反思与表达的“英语自我写作”课堂出发,探究英语自我写作教学中13名大学生写作能力的发展过程。文章借助语料库工具,首先观察了写作-反思-修改的教学过程,其次对比分析了学生反思前后的习作文本,并且结合半结构访谈和问卷调查,探究学生语言选择背后的认知缘由。研究发现自我写作教学活动促进了学生英语综合运用能力,既提升了语言丰富度、情感思想表达度和自我认同度,又增强了其思辨能力,即写作自信、问题分析、推理和评价能力。文章为探索基于自我反思的二语写作教学提供操作范式,对发挥语言教学之“德育”功能具有重要的理论与实践价值。

关键词:英语自我写作;自我反思;二语身份;德育功能

中图分类号:H31 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)05-0072-04

在后应试教育时代,英语写作教学以创新灵活见长,为解决我国大学生英语写作内容空洞等问题。英语创意写作教学需探讨实现“以写促思”“以思促写”的协同发展。《外国语言文学类教学质量国家标准》(2018版)指出,除文学赏析和跨文化交际能力之外,外语语言人才还需同时具备外语运用能力和思辨能力。

一、自我写作相关研究

(一)自我写作应用研究

自我写作以自我反思与自我表达为核心,形式不限,旨在鼓励写作者自我反思和自我调节,实现自我认识和自我表达的协调统一。该写作模式已被广泛应用于心理、教育等领域。自我写作通过引导作者的职业反思搭建更稳固的职业认同[1]。但鲜有研究聚焦于自我写作对认同感建立的载体性,较少探究写作过程与写作者主体意识形成过程的互动关系。

(二)自我写作与二语身份研究

杨治良将二语身份建构过程分为三个阶段:第一阶段为身份认知;第二阶段身份刷新;第三阶段身份呈现[2]。二语习得者的母语语境与二语语境间的交替经历,对其身份认识有“去稳定性”效果[3],二语作者身份的建构因此在身份刷新与身份呈现间循环且递进。

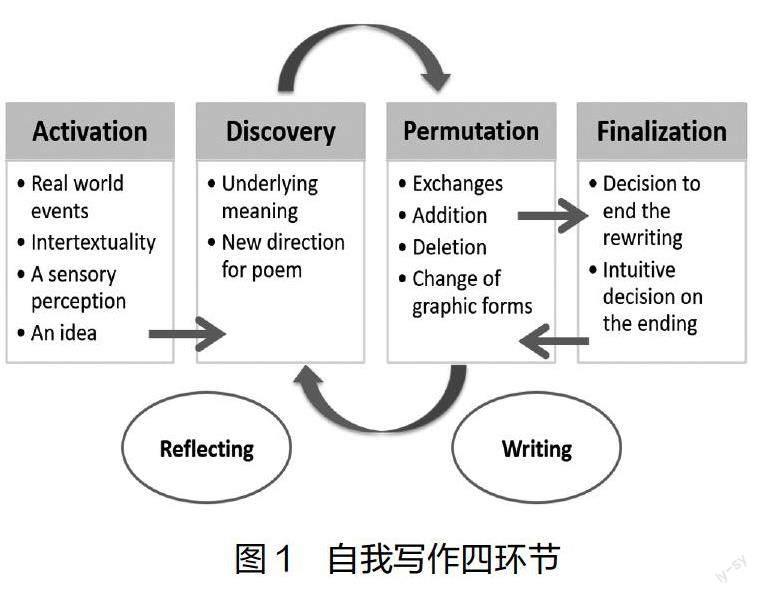

二语身份理论为英语写作教学提供理论框架。Hanauer聚焦二语诗歌创作,关注二语诗歌身份的语言呈现特征。Hanauer的自我写作教学实践包括启动—发掘—排列—完稿四个环节[4]。

四个环节涉及“思”与“写”两个行为过程:通过外部事物“启动”作者记忆,“发掘”记忆意义,以形成基本“身份认知”,同时通过“排列”,对语言和叙事结构进行重组、修改,获得“身份刷新”,最终通过完稿,实现“身份呈现”。在二语身份概念下探讨写作与思辨,更能全面了解自我写作教学活动中学生的英语综合能力发展特征。

研究针对自我写作中反思表述与反思心智之间的关系进行了理论探究和实证探索,但仍需通过更深入的实证研究方式,挖掘自我写作如何作用于学习者的二语表达能力和思辨能力。本文将以二语身份为理论背景,试图揭示学生在自我写作过程中自我认识能力历程和特征。借助二语身份理论探析英语自我写作推动英语表达和二语身份认同双重能力发展的效果。

二、研究方法与数据分析

(一)研究问题

本研究拟探究的问题:写作过程中,学生如何通过语言协商刷新其身份认识?即自我认识(思)如何影响学生的二语身份呈现(写)?反之,身份呈现(写)又对以二语身份构建为主的英语思辨能力(思)有何影响?

(二)研究方法

本研究拟采用定量和定性研究相结合的研究方法,以自我写作中的反思步骤为节点。学生在反思前撰写的作文为A组,反思后修改的作文为B组。拟通过语料库工具和文体学分析法挖掘两组表述的语言特征,结合半开放访谈,探索学生语言选择背后的认知与思维缘由。

(三)英语自我写作教学

本研究向13名英语专业大一学生布置了题为“了解自己”的英语写作任务,题目自拟、体裁自选、课后写作、不限字数。具体步骤如下:

首次课堂上,老师引导学生思考“你认为自己是什么样的人”。实操时,鼓励学生从“个人特征列表”中选取一个最能概括自己的单词。学生课后围绕该特征词,完成初稿(A作文)。

二次课堂中,小组内分享A作文,鼓励学生回顾并找出与该特点关联性最强的事件或经历。课后,学生修改作文(B作文)。

(四)数据收集与分析

本研究采用了质性研究方法收集数据,收集了13位学生的初稿和终稿共26篇;在完稿后,以小组形式对学生进行了半结构性访谈。

数据分析采用内容分析法。一方面通过语料库分析法,對作品进行高频词和索引句的语言学分析;另一方面,研究者阅读作品及访谈,析出与反思过程相关的语言标记,比较语料库分析结果,针对学生在自我写作过程中的自我认同发展,从数据中提炼出有共性却呈现不同的身份主题[4]。

三、自我写作主题及对象

本写作任务组建了一个总字数5555的自我写作语料库;其中A作文1933字,B作文3622词,修改后的作文平均篇幅长度提升了46.6%。研究者运用LIWC语料库工具[5],分析自我写作语料库的用词类型,跨体裁比较自我写作语料库与LIWC自带的自传文本和正式文本。

图2显示,自我写作语料的词类可分为六大类:1)自我指涉类2)社会关系类3)积极情绪类4)消极情绪类5)总体认知类和6)长词类。相较于自传文本和正式文本,自我写作体现出四大语言特点:第一,涵盖大量的自我指涉词(14.12%),表明学生主要从个人视角进行叙述;第二,总体认知类词汇的比例基本与自传文本持平,说明学生在写作时积极探索了自我想法;第三,情绪类词汇的数量(6.92%)多于自传文本,表明学生倾向于表达自我情感,而其中消极情绪词略高于积极情绪词,说明学生遇到了相当多困惑;第四,社会关系类词汇的占比略低于在自传文本以及正式文本中的占比,可能由于参与者均为大学生,社会关系较为单纯。

语言使用能反映写作者在语言表达中的心理表征与认知过程[6]。研究者采用TextSTAT 2012语料库工具,得到自我写作语料库的前13位高频词及其索引。为确保有效性,筛除了系动词、助动词等无实义或情感的词类。结果发现,前13位高频词按主题,可分为“自我认识”与“人际关系”两大类。

(一)自我写作主题:自我认识

自我认识高频词包括两类:自我指涉词与认知情感动词。Bühler将指涉词按说话者所处语境分为三类:一是从“我-此时-此刻”角度出发,对所处客观世界的指涉;二是话语语境尤指文学作品叙述者对所构故事世界的语言指涉;三是“虚拟指涉”,是说话者对认知构建的虚拟世界的指涉[7]。

自我写作语料库中的“自我认识”高频词,均反映出以上三层指涉。首先,学生基于“自我起点”对所处客观世界进行观察,并以第一人称代词和现在时进行描述:I am an ordinary girl. 其次,学生通过回忆进入第三层的“虚拟指示”,与第一层语境中“自我起点”进行今昔、实虚的对比,最终形成叙事作品。语料库中高频出现的认知动词反映了这一过程。写作者频繁使用think、feel、want和know四种认知词汇,其中think频率最高,且常与过去时搭配使用,如:At first I thought I could make friends. 情态动词think反映了学生对自我认知的不确定性;此处的一般过去时具有双重指涉性:不仅有对现实“自我”的指涉,同时还向“虚拟”自我进行投射,从而建构两种自我认识的不一致。自我怀疑态度反应的是消极情绪,体现了大学生较强的“消极个性自我水平”这一心智特征[8]。

(二)自我认识对象:人际关系

自我写作语料库反映人际关系的高频主题词包括friends、family、school,显示大学生社会关系主要围绕学校和家庭两类展开。

家庭关系词凸显说明了大学生心理的归属趋势。进入新环境后,学生产生一定的不安全感和无归属感,而家人在一定程度上能弱化学生的不安全感[9],反之使得其更依赖家人:I depend on my family, economically and emotionally.

进入大学,大学生的人际关系重心从家庭转移至同伴关系。friends频数最高,且friends和school频数之和高于family和parents之和。这表明,大一学生建立新的社会归属感和自我认同感,但也帶来了焦虑与苦恼。

四、二语自我写作提升学生英语综合运用能力

研究发现,二语自我写作的自我叙述和自我反思的有机结合,为学生写作能力提升及个体心智发展提供有效途径,提升英语综合运用能力,即提升了其英语表达的能力,这一结果,与《国标》的要求相符。具体表现如下:

(一)强化自我观点和情感表达能力

英语写作给予学生讲述的渠道,被视为自我观点和情感表达的载体。这种载体性促进了学生在英语运用能力的提升。

(二)加强自我认同

自我认同由心理学家Erikson提出[10],是个体在职业、政治、宗教、价值观等方面的自我评价和自我定位[11],包括个人的自我认同和群体认同。访谈中,一位学生明确表明,写作过程使其加深了自我认识:“Through the writing I got to understand myself better.”探索自我有利于增强学生对自己二语身份的了解,而对观点、情感英语表达的增加和强化,反之提升了其英语表达能力,由此形成良性循环。

(三)提高思辨能力

文秋芳将思辨能力分为两层,即元思辨能力(自我调控能力)和思辨能力(认知和情感)[12]。研究发现,英语自我写作有效提升学生的思辨能力,不仅提升其二语身份的认同感和自信心,还促进了学生分析问题的能力,将隐性问题显性化,并对问题进行合理评价和解释。

1. 促进问题分析能力

自我写作过程是学生发现并分析问题的过程。本研究中,大多数作文都体现了反思的本质,即自我冲突与自我质疑。

写作者依靠分析推理来识别这些隐性困惑。以学生C为例,其A作文记录了该学生对是否应该与室友交朋友这一人际关系问题的困惑。该生表示在写作时通过思考,发现了困扰已久的问题:C (1) The issue has been bothered me for a long time after I came to university,when I began to meet new people and make new friends. Every time I want to complete one thing,I find myself surrounded by different people,offering suggestions and help. 发现问题后,在修改过程中,该生对问题进行了分析,找到了造成该问题的原因所在,即希望自己独立,实际上却事与愿违,由此获得新认识:C (2) I have tried hard to get rid of the reliance of anyone else; however, it turns out that I cant finish anything with my own power. 该生对原身份认识中的“独立”理解进行了刷新,获得新的身份认识,即自我独立性也需要社会关系网的支撑。自我身份刷新通过自我写作中的反思来实现,该过程主要涉及了学生的问题分析能力,使其识别原有身份认识所存在的问题,并对其进行再解释和再判断。

2. 提升情感认知能力

文秋芳将情感认知能力视为思辨能力的一种[12]。在自我写作中,情感认知能力主要体现于自我情绪的识别与态度判断。例如学生在A作文中对自己做出较为消极的评价:

Gradually, I begin to hate the clingy self...I am puzzled... Hate一词体现了较为强烈的自我质疑,而clingy与一般现在时的结合,呈现出该生自我认识的消极态度。然而,该句在其B作文中改为“I used to be clingy”。在访谈中,该生解释修改原因:I changed present tense to past because after the writing, I made up my mind to change myself, and to become independent. B作文中对“依赖他人”这一自我认识的纠正,实为该生对可能自我的表达。在认清问题后,提出想要实现的目标,这正是自我写作的积极心理建设功效所在。通过现实自我与可能自我的对比,发现自己的优势与不足,弥补不足,实现自我写作的育德功效。

五、结语

英语语言运用能力由身份建构过程中思辨行为呈现,具体呈现为语言丰富度、情感表达自如度、个人经历详尽度的提升;而思辨能力与语言表达能力密切相关,包括问题分析和情感认识的启动,以及对自我身份认识与评价的态度转变。学生通过自我写作的四个环节,经历了从否定到肯定、从消极到积极的身份认同发展路径。

参考文献:

[1] Bolton G E J. Reflective practice:Writing and professional development[M]. Thousand Oaks:Sage Publications Ltd,2018.

[2] 杨治良. 简明心理学辞典[W]. 上海:上海辞书出版社,2009.

[3] Block D. Second language identities[M]. Continuum Intl Pub Group,2007.

[4] Hanauer D I. Poetry as research:Exploring second language poetry writing[M]. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2010.

[5] Pennebaker J W,Booth R J,Francis M E. Linguistic inquiry and word count:LIWC[Computer software][J]. Austin,TX: liwc. net,2007,135.

[6] 張辉. 批评认知语言学:语言理解与接受的分析视角——再论批评认知语言学的理论建构[J]. 外语与外语教学,2021(03):31-43+147-148.

[7] Bühler K. Theory of language:The representational function of language[M]. Goodwin D F,Trans. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1990.

[8] 赖文龙. 大学生自我意识研究[J]. 心理科学,2009,32(02):495-497.

[9] 杜玉春. 大一新生入学适应相关问题探析[J]. 思想教育研究,2009(S2):177-180.

[10] Erikson E H. Identity:Youth and crisis[M]. New York:WW Norton & company,1968.

[11] 桂守才,王道阳,姚本先. 大学生自我认同感的差异[J]. 心理科学,2007(04):869-872.

[12] 文秋芳,王建卿,赵彩然,等. 构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J]. 外语界,2009(01):37-43.

(责任编辑:淳洁)