民国边疆杂志的民族观念探微

2023-05-30韩翠玉

韩翠玉

摘 要:在20世纪三四十年代以来我国兴起的第二个边疆研究高潮中,《边事研究》月刊应运而生。该刊与南京国民政府关系密切,是从学术视角出发研究民族观念的代表。《边事研究》中民族观念的流变经历了民族国家观念的萌芽、民族国家观念的深入发展、民族国家观念的基本定型这一过程,而这一流变过程与国民党的抗战观念及策略息息相关。这不仅为我们认识民国边事提供了丰富史料,也为当下我国识边治边提供了借鉴。

关键词:边疆杂志;民族观念;《边事研究》

一、引言

谢子瑜曾感叹:“翻阅近代史,我国自中英鸦片之役后,割地赔款,备受列强压迫,已九十有二年。国人嬉戏酣梦如故,很少从事边政研究、国防设备,那些重要问题。年来政府当局,总算尽力,于组织方面,蒙藏委员会、蒙政委员会及新疆建设委员会等机关;于行政方面,则有先后遣派专使,亲往蒙古、西藏,宣达中央德意,慰问人民疾苦,沟通地方与中央情感,劝导人民与政府合作。这些事实,我们是无可否认的。”[1]封建帝制时代,中国一直以“天朝上国”自居,“四夷臣服,向执东亚国防之牛耳”[2]。“夷夏观”下的中国从未对边疆进行严格、清晰的界定。鸦片战争后,随着西学东渐,王朝国家观开始崩塌,国人主权意识初显,西方的民族国家观开始在中国萌芽发展。民国初期,民族危机进一步加深,孙中山继而提出“三民主义”。此时的民族国家观不可否认仍受从前“天朝上国”观念的影响,很大程度上还是一种对边疆危机的应对,而非对边疆有十分清醒的认识。抗日战争爆发后,在中国共产党推动下,建立全民族统一战线深入人心,中国的民族国家观发展达到高潮;但民族国家观到民国后期方基本成型,新中国成立后才真正确立。[3]从王朝国家转向现代国家的进程中,“夷夏观”随之转向民族国家观,中国与西方帝国主义国家之间的不断斗争推动着中国的民族意识不断趋向民族国家观。边疆从得到重视到被视为巩固国防的藩篱需要开发建设,其重要性随着民国政府成立和国人对边疆认识的加深而提高。

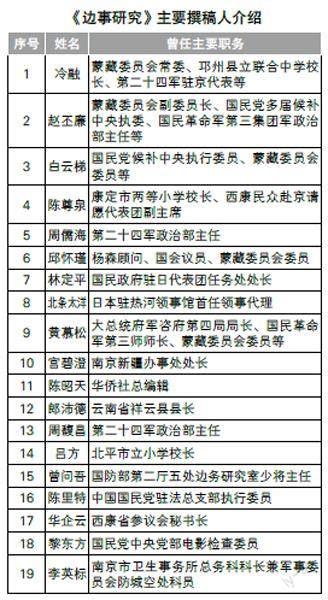

《边事研究》于1934年由政府机构蒙藏委员会下设机构边事研究会创办,其对边疆事务的研究范围广泛,擅长对某一主题进行深入研究阐述,且力求史料真实,言论切中肯綮。在《边事研究》创刊号中可见汪精卫、林森、居正、何应钦、孙科、贺耀祖等众多国民政府要员的题词。《边事研究》供稿人也大多具有政治背景。由此可见,边事研究会和南京國民政府关系密切。故而,期刊中所体现出的民族观念在一定程度上能够代表当时政府和主流学人对民族问题的看法。作为研究边事的重要学术刊物,《边事研究》的研究成果与当时政府对边疆的认识相契合,因而不但得到民国政府及《中央日报》《新闻报》《申报》《时事新报(上海)》《内政公报》《民报》《新闻报》《益世报(天津版)》等主流媒体的认可,还得到了小报的关注。[4]

目前关于学术性期刊呈现边疆形象和民族观念的研究非常少,过往研究中的大多数研究成果不能代表当时民国政府和学人的观点,不具备主导性或官方价值。本文对民国政府主导下的学术性期刊《边事研究》的探讨,可弥补、完善这一方面研究的不足。同时,全球化背景下,边疆的内涵界定不再只限于某个国家,很多新的概念进入人们的视野中,民族观念亦与以往有大不同,边疆危机更加复杂多变。因此,通过研究民国时期边疆期刊民族观念的研究成果,可以为我们在新形势下认识边疆提供新的历史维度,为我国在现实背景下维护边疆安全、保护国家利益不受侵害提供路径,为制定正确的边疆治理政策提供历史借鉴,为及时化解边疆危机提供新的视角。

二、民族国家观念的萌芽:地理国家观下的文化显现

自九一八事变以来,国人认识到整个的中国边疆,每处都有帝国主义的威胁,“塞北关山,辽原大陆,敌骑纵横,国家已经到了一种很危急的时期。因此,一般逐鹿中原,醉心东南富庶之人士,大家都感觉到覆巢之下,必无完卵,皮之不存,毛将安付,群集中视线于边疆问题,为亡羊补牢之谋”[5]。为此,“我们的政府和人民,由这种刺激而得到新的认识,渐渐地已有了行动的准备”[6]。《边事研究》认为只要我们还不放弃边疆地区,即使亡羊补牢,也是能够避免亡国厄运的。《边事研究》在初创时已经意识到边疆的重要性。[7]陈昭天在《边事研究》中提出:“按边疆之意义,凡与邻国比连之土地,均为属边疆。”[8]初创时期的《边事研究》认为研究边疆地区时,很多人注意到的是边疆的政治、经济、交通等的社会情形,却忽略了边疆的特殊性质即属于自然的地理环境。但边疆研究最基本的学术是地学,没有地理就没有文化,地理环境是文化产生的基础。[9]由此可见,这时的《边事研究》相对更为重视边疆的地理性质。

《边事研究》初创时期对边疆的认识较为狭隘且存在不当之处,与真正的民族国家观之间还存在不小差距,而这也一定程度上受到当时蒋介石“攘外必先安内”这一错误政策的影响。蒋介石认为:“全国同胞要知道,如果我们中国没有得到时机贸然和日本开战,日本可以在十天之内完全占领我们中国的一切重要地区,就可以灭亡我们中国”[10],因而倡导全国采取“攘外必先安内”的办法。蒋介石甚至一再直言“‘攘外必先安内是古来立国的一个信条”[11]。因此,《边事研究》一开始对孙中山提出的“三民主义”中的“国族主义”理解不甚正确,其对边疆少数民族还存有偏见和歧视。如蜀子在《开发川南大凉山之计划》中提出,四川大凉山地区地大物博,地理位置优越,自然资源丰富,质量极佳,但却“惟不幸历年以来,政府多不注意,致使大好土地,长为未开化民族猓猡所占据……且猓猡守其野蛮行为,毫不吸收汉人文化,并随时出巢,扰害邻近各县人民,夫以良好之土地,任野蛮民族盘踞,以危害汉人居住地方,是无异借寇兵以盗粮,且以文明国家之内地,而有此现象,抑亦政府及国民之耻辱……”[12]猓猡为旧时对彝族的称谓。毫无疑问,彝族属于中华民族的一部分,《边事研究》的学人却将之视为“蛮夷”,这当然是一种大汉族主义思想在作崇。这种思想忽略少数民族的独特性和多元化,表明此时《边事研究》的编者、作者们还未形成各民族一律平等的意识,他们的观念还不是真正的民族国家观。

三、民族國家观念的深入发展:《蒙古专号》时达到顶峰

随着国难的加深,蒋介石的“攘外必先安内”政策虽未改变,但由于中国共产党的大力推动,其抗战观念和策略开始转向建立抗日民族统一战线的正确轨道;而建立抗日民族统一战线的舆论导向则推进了《边事研究》民族国家观的不断成型。《边事研究》的《蒙古专号》出版于1936年3月15日,这刚好处于国民党弱化“攘外安内”举措,趋向国共第二次合作的转变阶段。《边事研究》的边疆观念也随着国民党抗战策略的转变发生了变化,其民族国家观念深入发展,《边事研究》学人在用语上开始注重用词的平等性和准确性,尽量不再使用“蛮夷”等词汇来描述边疆人民,强调要建立正确的人民阵线,强调统一战线的重要作用。民族危机下的边疆危机使政府和国人认识到边疆的重要性,认识到边疆地区“与国家民族的生命精神,有如皮之与毛,关系异常密切!但因从前朝野人士均视同化外,少加注意,以致苟延至今,尚蛮烟瘴雨,荒凉空虚。然正因其地位綦重,设施陋劣,故其迫于建设,亦远在内地以上!” [13]随着危机的深入,《边事研究》开始着重提出“国族主义”,也就是以“三民主义”为核心将民族观念推向民族国家观的视野,呼吁各民族人民建立统一战线共御外侮。在《蒙古专号》创刊时这种民族国家观的传播达到高潮。《蒙古专号》从汉蒙团结、蒙古地区存在的问题、蒙古问题的解决办法等角度切入,对蒙古形势进行了多维度介绍与研究,为政府和国人了解危机下的蒙古提供了极具价值的参考。《蒙古专号》对国族主义的探讨达到顶峰。

随着边疆研究的深入发展,《边事研究》开始以孙中山总理的“三民主义”为基础,提出边疆建设的相关建议。华企云认为“满汉蒙回藏,只可谓之中国民族种类之成分,又似一件有机体之各个细胞,决非是民族主义中所分之民族。汉满蒙回藏既成五位一体,则彼此均须认真体结;虽则所处之地或有遐迩之分,在关系上实无畛域之殊。决不能受帝国主义之挑拨离间,以冀脱离。舍彼此自图联合外……均应迷途知返,共谋边疆上之建设”[14]。《边事研究》不断弱化传统“夷夏观”,呼吁构建中华国族,极力强调“民族合一”,提出一系列详细建边方略,注重边疆交通、教育的发展及边疆国防资源的开采。这时的《边事研究》已不再是只认识到边疆重要,不再限于关注地理上的边疆,而是提出全方位建设边疆,将边疆打造成巩固国家的藩篱,提出消除与边疆人民的隔阂,以免亡国危机。《边事研究》的民族国家观念不断深入发展。

四、民族国家观念的基本定型:强调人民战线的重要性

抗战后期,在武汉失守后,虽然国民党在帝国主义的诱降下,其抗战策略又开始向抗战初期消极抗日、积极反共方向转变,但是整体上还是坚持联共抗日,最终还是在国共两党的合作下,使抗日战争取得了胜利。这一背景下,创办后期的《边事研究》对“中华国族”的认识也已走向正轨,意识到建立人民阵线的重要性。1945年9月3日,中国共产党的机关报《新华日报》第二版在题为《庆祝胜利》的社论中指出:“值得我们庆幸与骄傲的,乃是团结抗战的大局,终能依赖各方的努力,特别是依赖蒋委员长的远见与中国共产党领袖毛泽东同志的努力,得以维系不坠,而达到今天的最后胜利”[15]。

岱伦在《国父对于解决少数民族问题的意见》一文中提出,国内各民族有自决权,政府应该尊重各个民族,使各个民族真心诚意团结起来,各民族应该真正一律平等,民族是自由地联合在一起,以前的“五族共和”不甚正确,我们应该实行的是民主政治。当然,他认为我们和资本主义国家的民族国家观念是不同的。[16]在民族国家观念的传播达到高潮后不久,全民族抗战爆发,《边事研究》紧随形势,多次提出人民阵线相关的内容,如第4卷第5期的《人民阵线与国民阵线》、第四卷第五期的《边民誓不投降》等都显现出民族国家观念已深深植根于《边事研究》学人心中。《边事研究》不断呼吁国内各民族团结一致,共御外侮。秦柳方也在《广西少数民族的施政方针及其事业》一文中,对广西的少数民族情况、民国前和民国时对广西少数民族的施政情况、广西少数民族的事业设施及成果等进行了介绍,涉及政治、经济、军事、文化等方方面面;并对此提出了具有针对性的治边措施,认为在建设边疆少数民族发展设施的同时,须增强抗战力量,奠定建国基础。[17]

不仅如此,《边事研究》还在《挽救危亡在实现国族主义》一文中借美洲红番、非洲黑人和印度本土人种受到侵略即将灭绝的案例,警示政府和国人整个国家的人民应没有畛域之分,应团结一致合力御侮,以“实现总理遗教之国族主义” [18]。《边事研究》还登载了滇民力争以滚龙为界,提出保家卫国之四点主张之事。《边事研究》希望我国的政府和爱国同胞,能够意识到边疆问题的严峻性,意识到边疆人民的不易,对边疆人民予以积极援助,与边疆人民合而为一真正建立人民阵线,“则边防幸甚!国家幸甚!”[19]

《边事研究》在创办后期极力强调人民阵线的重要性,认为各民族人民不分贵贱,都是中华国族的一员,其民族国家观已基本成型,而这是与国民党抗战后期的抗战观念与策略同步前行的。

《边事研究》作为民国研究边疆事务的重要期刊,对促进民族国家观念的传播,推动各族人民团结一致、联合起来成为统一的中华民族,以共同抵抗列强侵华发挥了重要作用。民国时期是我国传统的“王朝国家观”向现代社会的“民族国家观”转变的关键时期,而《边事研究》由政府主导创办,其民族观念流变亦体现了这一时期政府对边疆问题的认识演进。基于这样一种转变,《边事研究》对边疆的认识过程和所深化的边疆建设观念为我们研究民国边事、在新时代背景下的识边治边提供了极具价值的参考。

注释:

[1]谢子瑜:《研究边事的几个先决问题》,《边事研究》第一卷第一期,1934年。

[2][5]郭曙南:《从开发西北说到西南国防》,《边事研究》第一卷第一期。

[3]参见周平:《我国边疆概念的历史演变》,《云南行政学院学报》2008年第4期。

[4]如知名小报《小日报》在1935年3月1日第三版中对《边事研究》第一卷第三期的刊行进行了评价,其言“边事研究月刊第三期出版,内容益见充实”。

[6]陈祥麟:《边事研究的基本问题》,《边事研究》 第一卷第一期。

[7]参见余汉华:《英法两帝国主义夹攻下之西南滇边》,《边事研究》第一卷第一期。

[8]陈昭天:《福建问题与边疆》,《边事研究》第一卷第五期,1935年。

[9]参见徐益棠:《边疆问题之地理研究的必要》,《边事研究》第一卷第三期,1935年。

[10]杨瀚,中国人民政治协商会议全国委员会文史和学习委员会:《西安事变历史资料汇编4 文告、决议、讲话》,中央文献出版社2017年版,第185页。

[11]中国社会科学院近代史研究所:《中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛 1999年卷》,社会科学文献出版社2000年版,第23页。

[12]蜀子:《开发川南大凉山之计划》,《边事研究》第二卷第四期,1935年。

[13]彭桂萼:《论西南滇边的治安及建设》,《边事研究》第五卷第三期,1937年。

[14]华企云:《总理遗教中边疆建设之研究》,《边事研究》第二卷第二期,1935年。

[15]顾乐观:《中国重庆抗战陪都史国际学术研讨会论文集》,华文出版社1995年版,第35页。

[16]参见朱岱伦:《国父对于解决少数民族问题的意见》,《边事研究》第十二卷第五期、第六期,1941年。

[17]参见秦柳方:《广西少数民族的施政方针及其事业》,《边事研究》第十二卷第五期、第六期。

[18]《挽救危亡在实现国族主义》,《边事研究》第三卷第四期,1936年。

[19]一新:《滇民力争滚龙为界》,《边事研究》第五卷第一期,1936年。

作者单位:华中师范大学新闻传播学院