社区基金会界面特征与作用功能:一种“边界”组织的阐释

2023-05-30原珂

〔摘要〕社区基金会作为创新基层社会治理体制机制的一种有益探索,是近年中国推进基层社会建设和社会组织发展中一项重要的制度创新和组织创新。从“边界”组织新视角探讨社区基金会在新时代我国共建共治共享社会治理新格局新征程中专业性、中立性、稳定性和融合性界面特征及其链接、服务和平台作用功能的发挥,对科学把握及深化推进其高质量可持续发展具有重要指导意义。

〔关键词〕社区基金会;“边界”组织;基层社会治理

〔中图分类号〕D669.3〔文献标识码〕A〔文章编号〕2095-8048-(2021)02-0105-09

一、 研究缘起与问题聚焦

党的二十大报告提出“完善社会治理体系,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能”和“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。〔1〕在促进基层社会治理共同体建设中,社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者和社会慈善资源“五社”作为治理多元主体的重要组成部分,将进一步发挥整合和联动的作用〔2〕。而作为社会慈善资源重要载体的社会组织——社区基金会,也将发挥重要作用。

从根本上来说,社会组织作为新时代新征程中推进国家治理体系和治理能力现代化的重要参与者、实践者,在促进经济发展、繁荣社会事业、创新社会治理、提供公共服务等方面皆将发挥着越来越重要的作用。现代政治学认为,一个成熟的社会,是政府、企业和社会组织三种力量实现基本均衡的社会,其中社会组织是联络各个社会单元的重要纽带,是社会成员自我组织的基本方面,在政治、经济、社会、文化和生态建设中发挥着不可替代的重要作用,已成为党和政府推动社会变革、激发社会活力、加快社会进步的重要力量。在中国,社区基金会作为一种“舶来品”,恰恰就是这样一种新的枢纽型(社区)社会组织,特别是其在基层社会治理中具有整合社区资源、发展社区公益、满足社区需求、参与社区治理、增进社区融合、培育社区资本、推动社区发展以及推进基层社会变革等方面的比较优势。2017年6月中共中央国务院印发的《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中将“设立社区基金会”写进中央文件,同年12月民政部印发的《关于大力培育发展社区社会组织的意见》中进一步提出“鼓励有条件的地方设立社区发展基金会”。2021年4月中共中央国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》中再次明确提出“设立社区基金会等协作载体”。时至今日,社区基金会在我国北京、深圳、广州、上海、成都、重庆、南京、苏州等地得到快速发展,并产生了广泛社会影响。同时,根据中国基金会中心网相关统计数据显示,截至2022年12月底,我国已登记注册的各类社区基金会共计278家①,覆盖14个省(自治区、市)。为此,在当前社会治理创新与改革的大时代背景下,从本质上厘清社区基金会在新时代我国基层社会治理新格局新征程中的特征定位与作用功能,具有重要意义。

既有研究表明,社区基金会作为创新基层社会治理体制机制的一种有益探索,是近年中国推进基层社会建设和社会组织发展中一项重要的制度创新和组织创新。一方面,社区基金会作为一种新型的(社区)社会组织,对其概念、内涵及其特征功能等的科学认知,有助于厘清社区基金会边界及权责关系,以更好地促进社区基金会发展及其作用功能的充分发挥。在此基础上,还有助于进一步对社区基金会与社区居委会、社区工作站、社区服务中心、社区志愿团体以及社区社会企业等在基层社会治理新格局中目标定位、作用发挥及功能异同的科学探究,这样既可以厘清多元社会组织间的边界及权责关系,还有助于更好地实现它们间的优势互补、功能弥合之效。为此,本文尝试从界面理论②新视角探究社区基金会这一组织现象,即作为一种“边界”组织的社区基金会。另一方面,社区基金会作为一种枢纽型的中介性社会组织,其本质上也是一种边界移动的实体,如不同社区基金会的服务地域界限设定、服务事项范畴框定、治理结构与运行模式选择等,都存在边界范围的扩张或收缩,且基金会主体也是边界移动的实体等。这种意义上,社区基金会作为一种中介性组织,也是作为一种边界组织而存在,并承担着界面内外部的沟通桥梁链接作用及功能发挥。在此,本文旨在探讨社区基金会作为一种“边界”组织在新时代我国社会治理重心“下移”和打造共建共治共享社会治理新格局中的主要特征及其功能定位。

①数据来源:基金会中心官网http://news.foundationcenter.org.cn/

②界面,簡言之,是指不同主体或事物之间相互作用的链接载体,是其进行物质能量、信息交换的媒介,亦是基于其之共生模式形成与发展的基础。现实生活中,鉴于诸多问题的复杂性是由社会主体与环境之间的相互作用关系产生的,而这种互动作用关系最集中地体现在相互间的边界上。由于社会主体与环境系统之间会产生各种各样非常复杂的相互作用关系,因而社会主体的边界就成了一个具有丰富层次的“色谱边界”,边界的扩张或收缩,促使结构重组,要素以突变的不可逆的方式在临界点附近变化,社会主体也成为边界移动的实体。而因这种边界移动行为所催生的“界面”组织行为及其衍生行为或现象等,本文将其称为一种基于界面的理论,即界面理论。

二、“边界”组织及其内涵特征

(一)边界及其内涵

根据《辞海》第六版缩印本(2010)中对“边”的解释为“周缘”〔3〕,即物体的周围部分;对“界”的解释为“境域”〔4〕。同时,根据《现代汉语词典》中对“边界”的解释为“地区和地区之间的界限,多指国界”〔5〕。根据《牛津高阶英汉双解词典》中对边界的英文翻译“boundary”一词的解释为“a real or imagined line that marks the limits or edges of sth and separates it from other things or places”〔6〕,与“boundary”一词相近的英文单词有“edge”在这同一本词典里的解释为“the outside limit of an object, a surface or an area; the part furthest from the centre”〔7〕。可见,“boundary”是区分于两个事物而产生的线性区域,而“edge”则更多地是指一件事物远离中心的边线,如桌边、草地边等。因此,本文对边界的理解上采用“boundary”一词的释义。

由上可知,边界(boundary)是介于不同物质、空间或者区域之中所形成的线性区域,其可以是真实存在的,如指地理上的界线、人造物的界线等,也可以是想象中的或为达成社会契约而存在于人们心理上的界线,如法律底线、道德底线、宗教信仰及价值观念界线等。引申到社会科学领域,邊界更多地是一种制度上的、文化上的,以及存在于人们的内心的“界线”,即日常生活中大家耳熟能详的心理边界、信息边界、制度边界、种族边界、文化边界等。尤其是在一个有边界的社会中,人与人之间充满着隔阂,彼此猜疑与不信任,且相互防备和警惕。但在学术意义上,边界并非完全是“界线”“隔阂”等的代名词,其也具有“融合”“凝聚”等积极的一面。如凯文·林奇(Kevin Lynch)将边界定义为“两个场地的交界或禁止出入的界限,是将一个地块与另一个地块相隔,并且相互之间具有一定的可渗透性”,并认为“边界是凝聚的缝合线,而不是隔离的屏障”〔8〕。这种意义上,边界可以被看作是一个过渡空间而存在的。本文对边界的探究,主要是关注这一积极的一面。

目前国内外学界对边界问题的研究,主要集中在科技哲学领域,如卡尔·波普(SirKarl Raimund Popper)将科学划界问题定义为科技哲学的核心问题之一。美国社会学家吉恩(Thomas F. Gieryn)较早提出了科学边界的问题,认为科学的边界是一个实践性问题,而非哲学家或者社会学家仅仅在办公室里思考就能给出划界标准的①。孟强认为,本质与非本质主义的科学划界都有局限性,把边界作为构建基础的构建论是比较有效的方式〔9〕。马乐则认为,边界是科学共同体维持自身相对独立性和自主性的屏障,也是与外界发生联系、沟通和交互的场所〔10〕。由此可知,在科哲领域,关注边界的视角既是一种描述科学共同体实际交互活动的工具,也是一种展开理论分析和建构的视角〔11〕。然而,现实问题的复杂性更多地是由社会主体与环境之间的相互作用关系产生的,而这种互动作用关系最集中地体现在相互间的边界上。由于社会主体与环境系统之间会产生各种各样非常复杂的相互作用关系,因而社会主体的边界就成了一个具有丰富层次的“色谱边界”,边界的扩张或收缩,促使结构重组,要素以突变的不可逆的方式在临界点附近变化,社会主体也成为边界移动的实体。②很大程度上,本文即是在这种复杂性视角下尝试对具有“边界”特征的组织(简称“边界”组织)进行一种建构性的探究。

①吉恩以拓展丰富了“边界活动(Boundary-work)”的概念而闻名于学界。Thomas F. Gieryn. Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists. American Sociological Review,1983,48(6), pp. 781-795.

②此处的社会主体包括自然人、群体组织、机构组织等。 李琼.政府管理与边界冲突〔M〕.北京:新华出版社,2007:35.(二)边界组织及其特征

所谓边界组织(boundary organization),简单来说,是指那些具有某种界线划分功能的组织。在国际学术界,国外学者对边界组织及其理论的研究起步相对较早,成果也较为丰硕。比较具有代表性的成果主要集中在三个学术期刊的专刊:一是Science,Technology & HumanValues,2001年第26卷第1期,主题为“环境科学与政策中的边界组织”;二是Science and Public Policy,2003年第30卷第4期,主题是“当代知识生产条件下的边界组织”;三是Science and Public Policy,2005年第32卷第6期,主题是“制度视角下的科学-政策边界”。这表明边界组织是一个具有新生生命力的概念。早在1996年,摩尔(Kelly Moore)就率先在科技社会学领域提出了边界组织的概念,认为它是一种具有“提供社会行动目标,且能提供较为稳定的规则来实现这个目标”之能力的组织。①之后,大卫·古斯顿(David H.Guston)将边界组织界定为“横跨两个领域、并对双方有明确义务的组织”〔12〕。某种程度上,古斯顿对边界组织的定义相对较窄(下文重点论述),在很多情况下不足以分析现代社会多类型边界组织的发展及运行状况,需要进一步在理论上延伸与扩展。时至今日,边界组织的类型已经涉及政治、经济、社会、环境等诸多领域,其大致可以概括为以下几类:科学咨询委员会、特定领域知识生产和应用之间的边界组织、科学与环境之间的边界组织、全球性问题相关的边界组织等②。综上可知,“边界组织”作为一种组织的范式,是存在于两种不同的社会界域之间,通过自身与边界双方的交互活动从而使得边界变得模糊和融合的组织类型。这种组织自身的边界是柔性的、模糊的,这种模糊让边界双方都能参与进入边界组织之中,使得边界组织能够有效地为边界双方服务,发挥“润滑剂”的作用,同时,这种模糊仅仅存在于边界组织中,边界双方之间仍然存在着明显的界限,这种界线通过边界组织有效地“溶解”〔13〕。

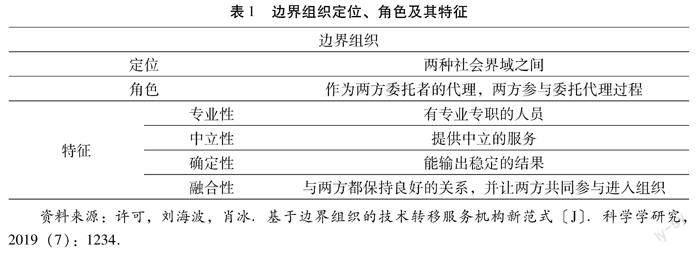

关于边界组织的特征,大卫·古斯顿认为边界组织至少有三个显著特征:一是边界组织使得边界两侧的主体在进行边界融合的时候有了一个空间,这个空间使得边界对象的创造和使用合法化;二是边界组织在发挥作用时必须是由三方参与,分别是边界两方的主体以及边界组织,即专业化的中介机构本身;三是边界组织在发挥作用的时候,边界组织对两方边界对象都有着明确的责任和义务〔14〕。在此基础上,许可、刘海波、肖冰通常对边界组织定位和角色功能的分析,进一步提出边界组织具有专业性、中立性、稳定性和融合性等具体特征(详见表1)。

边界组织定位两种社会界域之间角色作为两方委托者的代理,两方参与委托代理过程特征专业性有专业专职的人员中立性提供中立的服务确定性能输出稳定的结果融合性与两方都保持良好的关系,并让两方共同参与进入组织资料来源:许可,刘海波,肖冰.基于边界组织的技术转移服务机构新范式〔J〕.科学学研究,2019(7):1234.

①摩尔在研究一些公益组织(如加州大学体系等)时发现,这些组织(边界组织)作为科学和政治的桥梁,通过维护科学的客观性来增强了自身的可靠性,从而使科学家的职业生活在伦理、社会和政治方面的意义更加明显。参见:Kelly Moore. Organizing integrity: American science and the creation of public interest organizations, 1955-1975. American Journal of Sociology, 1996,101(6) , pp.1592-1627.

②關于每类代表性组织及其特征。详见:樊春良,马小亮.科技与政策之间的边界组织〔J〕.科学学研究,2018(8):1355.由表1可知,在组织定位方面,边界组织是介于两种社会界域之间,通过双方主体的交互作用从而形成的一种组织类型,能够有效地跨越不同社会界域的界限和障碍,促进边界的融合;在组织角色方面,边界组织首先是一个独立存在的组织,但这种独立是针对边界组织本身,而边界组织却无法单一、独立地发挥作用,边界组织的存在价值要通过服务边界双方的主体来体现;在边界组织的特性方面,主要是由专业性、中立性、稳定性、融合性四个方面组成。具体来说,一是专业性,主要体现在工作类型方面,只有提供专业性的服务才能使得边界组织的服务效率提升。二是中立性,主要体现在与边界双方接触过程中,边界组织若不能保持严格的中立性,不为双方利益考虑,就无法取得边界双方的充分信任,从而无法发挥边界组织的作用。三是稳定性,主要体现在输出的服务结果方面,边界组织所输出的服务结果应当有一定的预期性,如果没有预期性就很难保证边界组织的效率。由于边界组织运行存在一定的成本,若不能保证边界组织的效率,那么边界组织存在的价值会大大降低。四是融合性,主要体现在边界组织在发挥作用时,让边界双方共同参与的模糊边界的效应,长期来看,边界组织的最终目的是作为介质逐步模糊两个界域的界限,但并非消除边界。

由上推知,边界组织的最大特点或许在于,其既可以有效维持固有社会边界的秩序,同时又在组织中高效地促进了边界双方主体的信息传递与交换等工作,保持了边界的流动性。在此,为了更好地理解“边界组织”,或许可以从其对立面“无边界组织”来把握其意涵。所谓“无边界组织”,是相对“(有)边界组织”而言,有研究表明这一概念被认为是通用电气(General Electric,简称GE)第8任首席执行官杰克·韦尔奇(Jack Welch)于1990年代提出的,当初该理论被认为是创新企业组织形式,提高组织效率,优化企业资源配置和提高企业未来成长性的一种组织管理学工具。近年来,随着对无边界组织理论研究的深入,其内涵与外延也在不断丰富。但从根本上来说,无边界组织理论并不要求一个组织无限放大自己的行为边界,而是在坚守组织核心文化的同时,通过与外界更多的交流互动来实现组织的既定目标。实际上,无边界组织理论及其经验告诉我们,通过对包括物理边界在内的各种边界的突破,即使是一个非营利性(社会)组织,其社会行为扩张所带来的,也可能是一种无损其原有非营利属性的共赢结果。

(三)边界组织的作用与功能

21世纪以来,随着对边界组织理论研究的深入和边界组织在解决跨界问题方面取得的成绩,促使很多学者投入更多力量研究边界组织的作用功能及其实践类型,其中大量研究聚焦在科技哲学领域以不断探究边界组织对科学界域与政治界域边界的影响。如古斯顿通过对美国NIH技术转移办公室(OTT)的考察,提出边界组织的主要功能是“稳定边界”的重要论断〔15〕。在此,需说明的是,古斯顿的边界组织是基于委托代理理论提出的,其虽突破了政治与科学之间线性关系的局限,但他用委托代理理论分析科技政策存在着一定的缺陷。很大程度上,古斯顿的边界组织的功能主要在于调解利益和冲突,对边界组织的其他功能注意不够;同时,古斯顿的边界组织涉及的是比较简单的边界组织,没有涉及组织内部复杂的结构以及与环境相互作用的复杂性〔16〕。

近年来,随着社会科学的发展和研究的深化,也有不少学者开始关注边界组织在社会科学领域的实践应用,如李正风认为,要塑造政府与科学之间的新型关系,则需要边界组织的有效参与〔17〕;韩来平通过对中国科研管理的相关问题研究发现,我国在科学与政治之间缺少边界组织,这种缺失使得科学和政治之间的鸿沟难以逾越〔18〕。在此基础上,樊春良等进一步探究了边界组织在解决科学与政策问题上所具有的三大重要功能:一是促进互动和磋商,二是解决冲突与避免越界,三是促进为政策服务的科学知识的生产和应用〔19〕;朱旭峰等则从边界组织视角更为具体地探究了诸如国家自然科学基金委员会、全国哲学社会科学规划办公室以及中国发展研究基金会等类的研究基金机构(research funding organizations)①在中国智库建设中的促进作用②。实践中,边界组织在很多社会边界中都能够发挥积极作用,除研究基金机构能够通过其“边界”组织功效保证智库研究的创新积累性,保持创新资源的稳定性以及强化创新能力的持续性以外,诸如各类企业基金会、家族基金会、社区基金会等也能在其相应的领域发挥重要作用与功能。其中,具有边界组织特征的社区基金会则是本文关注的重点所在。

三、社区基金会界面特征及功能发挥:一种“边界”组织的阐释

概念是研究的开始,而研究不断变化着的概念(意涵)更是近年来社会科学研究的一种独特的形式。从根本上来说,作为边界组织的社区基金会,也是这种概念的延伸与丰富。美国大新奥尔良基金会(The Greater New Orleans Foundation)负责人阿尔伯特·鲁斯加(G. Albert Ruesga)曾认为,作为边界组织的社区基金会具有重要的政策沟通、桥梁架构及利益调和与冲突解决的作用,并发挥着资源链接、社会服务与平台建构等的功能。〔20〕

(一)界面特征

根据上述边界组织所具有的专业性、中立性、稳定性和融合性四大主要特征,边界组织视角下的社区基金会也具有类似界面特征。

一是专业性,也称规范性。社区基金会作为基层社区公益慈善的一种信托机构,筹款和资助无疑是其主要工作,它的主要职责是调查和发现本社区的需要,在资金供给方和需求方之间架起桥梁,并代为管理和使用资金〔21〕。因此,专业规范的资金管理能力是社区基金会的核心竞争力,社区基金会的从业者应该具备专业素质和管理经验,即要“让专业的人做专业的事”〔22〕。同时,社区基金会还需要为政府、企业、其他基金会和社会组织提供公益项目的咨询和外包服务,这也要求其具备很强的专业能力。

①研究基金机构是指那些接受政府或社会机构委托,代为管理研究经费,并通过竞争性经费分配机制支持学者和科研机构进行基础及应用研究的组织。现代社会通常存在两大类研究基金机构:一类是由国家和政府设立的研究基金机构,另一类是非官方研究基金机构。朱旭峰,贾杨.研究基金机构在中国智库建设中的作用:“边界组织”的视角〔J〕.行政论坛,2019(5):127-133.

②作用有三:一是作为“知识”和“政策”两大领域之间边界组织的研究基金机构,可以通过正式的组织结构将知识领域和政策领域有效连接起来,建立起智库与决策者之间有效沟通的稳定渠道,从而促进智库研究成果向政策分析的有效转化,提升决策科学性;二是研究基金机构在知识领域和政策领域之间设置边界,政府、企业或个人通过研究基金机构资助智库,但并不直接介入智库及其专家的研究活动,智库既获得宝贵的资金支持,也有助于保持研究的自主性;三是研究基金机构还开展各类边界活动支持智库建设,通过成果评价、宣传推广等方式促进智库政策影响力的发挥。朱旭峰,贾杨.研究基金机构在中国智库建设中的作用:“边界组织”的视角〔J〕.行政论坛,2019(5):127-133.二是中立性。一方面,中立性意味着独立性,特指社区基金会的内部治理结构是相对自主的。现阶段我国社区基金会呈多样态发展趋势,包括政府发起型、企业发起型、社会组织发起型、居民群众发起型和混合发起型社区基金会多种类型,但是其战略定位、项目运作不受政府、企业、社会组织、居民群众或多元捐赠人的控制和制约,而是有相对独立的理事会进行规划和运作。这种意义上,社区基金会是独立的法人存在,在决策中应该注重民主性和社会性。当然,在一些情况下,捐赠者可以对捐赠资金或物资的使用方向提出要求和建议,如定向基金、捐赠人建议基金(DAF)等〔23〕。另一方面,中立性也意指客观性,即社区基金会并不直接参与处理社会事务和公共事务,具体社会事务和公共事务由社区其他更为专业的社会组织来承担。因此,社区基金会与其他社会组织之间是没有直接矛盾与冲突的,而是有合作互补的基础,它们之间是共赢关系,而非零和博弈。

三是稳定性。一方面,社区基金会因拥有一定的资金池之“蓄水”功能,能够对社区所开展的项目及未来预期需求进行“稳定输出”,即资金支持;另一方面,基于社区基金会的专业性技术服务和中立性立场,其所提供的服务(包括资金管理和技术指导等)通常具有一定的专业稳定性。但不论是资金募集及保值增值方面的稳定性,还是专业技术指导或支持方面的稳定性,其都是社区基金会的核心竞争要素所在。且对某一方面稳定性的长期坚持,还能形成其独特的品牌效应。

四是融合性。主要是指通过边界组织这一中介变量实现边界双方共同参与并融入到基层社会治理这一共同体中,但这种融入并非意味着各自边界的消除,而且有机融合为一个新的机体。例如,在处理社区基金会与企业、政府关系上,一方面,基金会需要保持独立性,不受其二者之控制,尤其是要防止出现以捐赠人为导向的带有“慈善家长主义”(Philanthropic Paternalism)或“慈善业余主义”(Philanthropic Amateurism)等倾向性问题;另一方面,又必须积极寻求与政府、企业的合作,以整合不同领域的资源,实现“1+1+1>3”的功效,从而更好保障社区基金会的稳健运行与可持续发展。

当然,上述四大界面特征也与社区基金会本身所具有的公益性与无派别性(对应中立性)、资金来源的多样性(对应稳定性)、服务范围的有限性与弹性化(对应融合性)、运行方式的同步性和运行机制的独特性(对应专业性及规范性)具有着内在的逻辑一致性①,这则更强化了社区基金会作为一种边界组织所存在的价值。另外,值得注意的是,鉴于现实中社区基金会发起方的不同及其偏好,社区基金会本土化发展中的独立性、专业性及稳定性问题始终是饱受诟病的难题。

(二)作用功能

民政部政策研究中心主任王杰秀等在《社区基金会发展的国际经验与中国本土实践》一书中认为,社区基金会是介于基层政府组织与公益慈善组织之间的边界组织,承接政府转移和购买的社区公共服务,缘起社区慈善事业,志向社区公共事务〔24〕。国内外诸多研究成果也进一步证明,社区领导力(leadership)应是社区基金会更加积极且具有战略意义的运作方式,也是资助型基金会所重点发挥的功能。结合中国国情,社区基金会发挥“社区领导力”主要是对其“社区专业理念引领与技术服务支持”的一种高度化概括与提炼〔25〕。鉴于社区领导力是一项复杂的复合治理能力,且非本文探讨的重点所在,故在此主要从上述边界组织视角下,结合社区基金会的主要界面特征对其功能定位进行探讨。

①社区基金会具有公益性与无派别性、资金来源的多样性、服务范围的有限性与弹性化、运行方式的同步性和运行机制的独特性等特征。原珂,许亚敏,刘凤.英美社区基金会的发展及其启示〔J〕.社会主义研究,2016(6):143-155.

其一,链接功能。社区基金会作为一种边界组织,是沟通社区多元治理主体和政府及企业等主体的桥梁,其首要功能是链接资源,促进互动和磋商,进而实现资源的供需对接与统筹整合。理论上,作为“边界”组织的社区基金會,其定位是促进社区中各类组织、相关主体的联结,并发挥资源链接与整合作用,特别是从外部链接社会资源,促进资源的最佳匹配,实现资源的最大价值。既有研究表明,当前我国绝大多数社区公共资源及其服务供给的“碎片化”问题主要凸显在资金、空间、项目及人才的“碎片化”四个方面〔26〕,这严重有碍于社区整体合力的形成。而社区基金会作为一种边界组织,其一大功能则是对上述方面资源的链接及统筹,并促其融合发展、形成合力。这既要求社区基金会筹措驻区单位、社区组织以及居民个体的资源,又要求其能够从政府中接受资源和承接相关的职能,链接政府资源等。从根本上来说,链接功能在于汇聚各种不同资源并加以整合,以实现“1+1+1>3”的统筹合力之效。

其二,服务功能。社区基金会作为兼具社区性、公益性和金融性等于一身的复合型社会组织,其主要功能是提供更为优质的社区服务,故在筹资理念与资金分配上应始终坚持非营利的公益属性及倾向①,而非作为一种市场化的经济利益组织去追逐高额利润。资中筠认为,社区基金会的主要职责和功能应是调查和发现本社区的需求,是资金供方和需求方之间的桥梁,代替捐赠者对资金进行管理和使用。这种意义上,社区基金会工作也包括实施“捐赠者指定用途”的资金服务目标〔27〕。但实际运作中,当前我国社区基金会的服务功能更多体现在公益服务项目或活动开展方面。以社区基金会有效链接并服务社区社会组织开展联合行动为例,在近年新冠肺炎疫情常态化防控期间,北京永诚社区公益基金会立足于社区,敏锐地发现无论是直接服务还是间接提供支持,专业社会组织、社区社会组织在这场战“疫”中都蕴含着巨大潜力。为此,它积极与包括北京现有的民和、立林等市区级专业社工组织建立合作机制,为其在社区组织开展专业化服务提供支持,同时对已成型的社区社会组织在疫情期间开展的活动进行指导。又如,北京市回天社区公益基金会则联合昌平区社会组织发展服务中心,利用“回天有我”小程序,发起回天志愿防疫服务,招募对接逾70家社会组织、社会单位和440余名志愿者加入社区防疫防控服务网络,参与社区防疫服务、居家隔离服务以及疫情防控网络宣传等工作,并取得了良好成效。

其三,平台功能。除了上述链接与服务功能两大功能外,作为边界组织的社区基金会还发挥着枢纽性的平台支撑功能,如社区资金汇聚平台、资源对接平台、项目运作监管与服务评估平台、信息传递平台、能力建设支持性平台等。2017年6月中共中央国务院印发的《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中明确提出,社区基金会作为社区治理体系现代化的平台支撑,在创新基层社区治理运作体制,激活社区治理的自治活力,引导社区居民贡献资源,驱动社区居民参与到社区共建共治共享中具有重要作用。诸多研究也表明,社区基金会不仅仅是一个账号,更是一个平台,而且这个平台的功能不限于培育社区公益慈善理念和营造人人公益的慈善氛围,还代表了一种新的参与范式下的社區治理工作方法和社会关系模式建构〔28〕。为此,新时代基层社会(社区)治理体系和治理能力现代化需要社区基金会的平台支撑。同时,这也有力回应了社区基金会作为一种边界组织理应所具有的枢纽型社会组织之功能。实际运作中,这一平台性功能更多凸显在募集资金、分配资金及资金保值增值三大核心业务方面。如广东省德胜社区基金会运作的重点并非直接募集社区捐赠,而是定位为一个依托庞大“资金池”而进行资金分配的支持和撬动平台②。

①边界组织是沟通科技主体与政治主体的桥梁,在主要功能上是服务,并不是市场化的经济利益组织,在筹资理念上应当坚持非营利倾向。

②广东省德胜社区基金会开创的“慈善信托+社区基金会”的资金模式确保其资源稳定和永续发展。与众多依靠政府投入和社区募捐的社区基金会规模小、朝不保夕的资源状况相比,何享健家族的传承和远见塑造了一个可以永续发展的资金模式,基金会管理者没有筹资压力,可以集中精力在资金的使用方面最大限度地产生影响力,可以依照信托的目的和基金会的宗旨进行长远、系统的谋划。蓝煜昕.立体式嵌入:社区基金会助力地方社会治理——广东省德胜社区慈善基金会案例考察〔J〕.中国非营利评论,2021(1):252.此外,作为边界组织的社区基金会还能够促进为政策服务的科学知识的生产和应用。如目前成都既有的9家社区基金会均是区级层面的社区基金会,其可以扮演区级的社区发展治理智力支持中心的角色。这个角色可能比社会服务机构、一般的平台组织更合适,因为区级层面的视角、搬不走的组织、天然的资源平台、累积的数据、越做越熟的社区链接、相对更为中立超脱的角色,时间越久其优势必将越明显,从而为新的科学知识的生产与应用提供可能。

综上可知,“边界”组织作为那些占据知识和政策之间边界的关键位置的组织或个人,具有承担“划界”和“架桥”的作用与功能〔29〕。本质上,社区基金会作为一种“边界”组织,是将利益相关方链接到同一平台以解决本社区问题的治理机制。一方面,它作为个体化时代下地方共同体(local community)构建的重要纽带,其所生产的邻里关系、信任、社会资本、公共精神与参与实践是基层社会(社区)得以有效运转的基石;另一方面,它是推动基层社区治理转型的重要条件,特别是在打造公益慈善、优化社区权力、变革治理结构、改善政企社关系、激发社会活力、助力共同富裕等方面将为基层社会多元治理新格局的形成产生深刻影响。

〔参考文献〕

〔1〕高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗〔N〕.人民日报,2022-10-26.

〔2〕胡小军.社区基金的功能定位与建设路径〔J〕.中国社会工作,2022(11上):1-3.

〔3〕〔4〕辞海编辑委员会.辞海〔Z〕.上海:上海辞书出版社,2010:0116,0927.

〔5〕现代汉语词典〔Z〕.北京:商务印刷馆,1994:64.

〔6〕〔7〕牛津高阶英汉双解词典〔Z〕.北京:商务印刷馆,2004:186,543.

〔8〕〔美〕凯文·林奇.城市意向〔M〕.方益萍,何晓军译.北京:华夏出版社,2017:47.

〔9〕孟强.科学划界:从本质主义到建构论〔J〕.科学学研究,2004,(6).

〔10〕马乐.STS中的边界研究——从科学划界到边界组织〔J〕.哲学动态,2013,(11).

〔11〕〔13〕许可,刘海波,肖冰.基于边界组织的技术转移服务机构新范式〔J〕.科学学研究,2019,(7).

〔12〕〔14〕〔15〕〔29〕David H. Guston. Stabilizing the boundary between US politics and science: The role of the office of technology transfer as a boundary organization. Social Studies of Science, 1999, 29(1), pp.87-111.

〔16〕〔19〕樊春良,马小亮.科技与政策之间的边界组织〔J〕.科学学研究,2018,(8).

〔17〕李正风.塑造政府与科学之间的新型关系〔J〕.中国软科学,2006,(6).

〔18〕韩来平.贝尔纳科学自由与民主策略〔J〕.自然辩证法研究,2009,(7).

〔20〕G. Albert Ruesga. The Community Foundation as Borderland Institution. In Terry Mazany, David C. Perry (Eds). Here For Good: Community Foundations And The Challenges Of The 21st Century. New York: M.E. Sharpe, 2014, pp.140-141.

〔21〕孙倩.美国的社区基金会介绍〔J〕.社区,2003,(7).

〔22〕原珂.社区基金会治理结构及其优化策略〔J〕.党政研究,2022,(3).

〔23〕〔28〕唐有财,权淑娟.中国城市社区基金会发展及运作研究〔M〕.上海:华东理工大学出版社,2020:39.

〔24〕王杰秀,等.社区基金会发展的国际经验与中国本土实践〔M〕.北京:中国社会出版社,2018:181.

〔25〕原珂.社区基金会本土化过程中社区领导力的构建与型塑〔J〕.理论探索,2022,(2).

〔26〕闫加伟.社区治理方法论:社会创新者说〔J〕.上海:上海三联书店,2019:30.

〔27〕资中筠.财富的归宿——美国现代公益基金会述评〔M〕.北京:三联书店,2011:27-28.

【责任编辑:朱凤霞】

〔基金项目〕国家社科基金项目“社区基金会在基层社会治理新格局中的作用研究”(20CSH091);对外经济贸易大学优秀青年学者资助项目“中国城市社区发展治理创新研究”(21YQ20)

〔作者简介〕原珂,对外经济贸易大学国家对外开放研究院副研究员、政府管理学院硕士生导师,石河子大学法学院副院长,博士,北京100029。