基于生物学核心素养的课外实践活动设计

2023-05-30吴兰兰

吴兰兰

摘 要 以“生物与环境”单元中“拯救马尾松”课外实践活动为例,立足学生实际水平,从活动内容的选择、活动目标的设计、实施过程的设计及评价指标的制订四个方面,探讨生物学课外实践活动案例的设计路径。

关键词 生物学核心素养 课外实践活动设计 生物与环境

中图分类号 G633. 91 文献标志码 B

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》 (以下简称《课程标准》)指出,生物学学科教学的宗旨在于发展学生学科核心素养,落实立德树人的根本任务。在设计课外实践活动时,要基于《课程标准》提出的生物学核心素养和课程目标,对接教材内容,立足学生发展水平,精心选择真实的、可行的、有价值的活动内容,以生物学核心素养的具体要求设计活动目标,引导学生充分开展实践活动,并制订相关的评价指标检验素养培养效果。现以“拯救马尾松”课外实践活动设计为例进行探讨。

1 精心选择活动内容,确保生物学核心素养培养的可行性

精心选择活动内容,是开展好指向学生核心素养的课外实践活动的重要基础。一般而言,选择的内容应考虑到活动的真实性、情境性、问题性、知识性、探究性和自主性,以保证活动顺利开展并取得预期效果。

1.1 来源于真实问题,与教学内容相平行

课外实践活动需坚持问题导向,将学生从真实生活和需求中发现的问题,转化为活动主题,即活动主题需为“真命题”,有存在的价值,有利于学生能力和素养的培养。同时,由于教学是一个由前向后、由低到高的渐进过程,课外实践活动也应遵循这一规律而不能超越教学实际。在制订课外实践活动计划时,还应考虑教学进度,使活动内容与教学内容基本一致或保持平行,以确保活动开展实效。

1.2 满足学生自主探究的可行性

深度学习理论指出, “活动和体验”是深度学习的核心特征。生物学课外实践活动要为学生的“活动和体验”提供真实的情境、适宜的平台、充分的机会,使学生能在教师的指导下、同伴的合作下,积极进行一系列体验与探究活动,主动“探索”“发现”和“经历”知识形成的过程,进而掌握知识,发展能力,体验情感,形成态度价值观。

1.3 具备典型的生物学要素

典型的生物学课外实践活动,应涵盖观察、调查、栽培、制作、实验等多种活动类型,使学生经历多种体验,完成多项探究实践。 “拯救马尾松”为笔者基于苏科版七年级生物学“生物与环境”单元设计的学生课外实践活动案例。学生在开展“观察校园生物的生存环境”活动时发现,一株由毕业班学生赠予母校的马尾松出现叶片发黄、枝干无力等生长不良现象,于是提出问题:移栽到校园的马尾松为何生长不良?教师认识到,这一案例与当前学生正在学习的“生物与环境”主题内容吻合,如能顺势利导,引导学生自主探究,寻找答案并解决问题,拯救马尾松,则能帮助学生建构“生物与环境”的核心知识体系,体验科学探究的一般过程,发展科学思维,认同生物与环境之间存在密切关系,并用实际行动践行环保理念,从而实现生物学核心素养的有效培养。

2 精准设计活动目标,明确生物学核心素养培养方向

生物学课外实践活动开展的宗旨是有效发展学生的学科核心素养,培养全面发展的人。笔者依据《课程标准》,结合教材内容,立足学生身心发展实际,将生物学核心素养与教材内容、学生实践活动进行渗透融合,设计了“拯救马尾松”课外实践活动目标(表1)。

3 精细设计活动过程,保障生物学课外实践活动的顺利开展

学生在教师指导下按照组内异质均衡、尊重自愿的原则分组,每组6-8人,每小组推荐1位学生担任组长。在教师指导下,学生分组讨论交流,制订活动流程并开展实践活动。

3.1 观察现象,提出科学问题

学生在“观察校园生物的生存环境”活动中,发现一株新移栽的马尾松出现叶片发黄、植株无力的现象,引发关于“造成马尾松生长不良的主要因素是什么?”的思考,并提出“拯救马尾松”的活动口号。

3.2 调查分析,作出合理假设

学生观察到,该马尾松移栽于校门口水景中央,种植在一株高大的榉树傍边。由于水景中央土地面积较小,两株植物距离较近,茂盛的榉树树冠遮挡了下层马尾松的阳光,可能造成马尾松光照不足。马尾松周边一圈为水池,水池中设有喷泉,可能使得马尾松根系所在土壤和周围空气湿度较大。

联系所学知识,学生梳理出影响马尾松生长的外界条件主要有:光照、水分、温度、肥料、土壤、病虫害等。在教师指导下,学生进一步查阅专业资料,结合当地自然条件,细致观察分析,排除温度、土壤、肥料和病虫害等影响因素,进而作出初步假设:造成马尾松生长不良的主要原因是光照不足及水分过多。

3.3 制定计划,实施科学探究

每个小组选择一项感兴趣的主题,按照科学探究的基本步骤开展实验探究,如“探究光照强度对植物生长的影响”“探究水分对植物生长的影响”等。由于马尾松为大型乔木,不适用于实验探究,教师引导学生选择常见的栽培植物进行替代实验。学生分析资料得知,马尾松属于阳生、较耐旱植物,经小组讨论,选用与马尾松生活特性接近的植物如阳生植物发财树、耐旱植物太阳花等作为实验材料,取材方便的同时能最大限度地模拟真实的实验条件。

3.4 得出结论,开展保护行动

根据观察、调查、资料分析、实验探究等活动,学生初步得出造成马尾松生长不良的主要原因是光照不足及土壤水分过多。随后,学生在教师指导下撰写调查报告,内容包括研究背景、研究方法与步骤、实验探究过程及结果、研究结论,并形成一份拯救马尾松的建议和规划,提交學校相关部门。学生普遍提出“把马尾松移栽到光照充足的地方”,部分小组还规划了新移栽的位置。学校综合学生建议,将马尾松移栽到了水景东侧面,并专门制作了一个花坛把土层垫高,目前马尾松生长情况良好。一些小组提出“学校应聘用园艺师管理校园植物”的建议,还有学生表示“愿意担任校园植物的守护者”,他们通过定期巡视校园植物,发现问题并及时解决或反馈给学校相关部门,如有学生发现一排金边黄杨虫害严重,叶片几乎被吃光,便立刻报告学校,学校也及时采取措施,喷药救治。

3.5 展示汇报,宣传环保理念

在展示交流环节,学生通过手抄报、电子小报、摄影作品、主题征文、模型制作(如微型生态系统)等多种形式,将研究结果物化为创意作品并置于学校展览,在展示研究成果的同时向全校师生宣传环保理念。学生还开展了以“我们身边的动植物朋友”为主题的一系列课外实践活动,如在学习“鸟类”时开展“爱鸟周”宣传活动,在学习“水中的生物”时开展“一滴水中的世界”微观摄影比赛,在学习“土壤里的小动物”时开展“我的蚯蚓日记”主题征文比赛等。这些课外实践活动帮助学生在潜移默化和真实学习中发展学科核心素养。

4 精确制订评价指標,检验生物学核心素养的培养成效

生物学课外实践活动是一个持续、完整的过程,关注学生综合能力和核心素养的培养。由于课外实践活动的开展时间、空间在课堂教学之外,教师无法全程关注每个学生的活动参与和完成情况,因此生物学课外实践活动应灵活采用多元评价模式,全面科学评价学生。

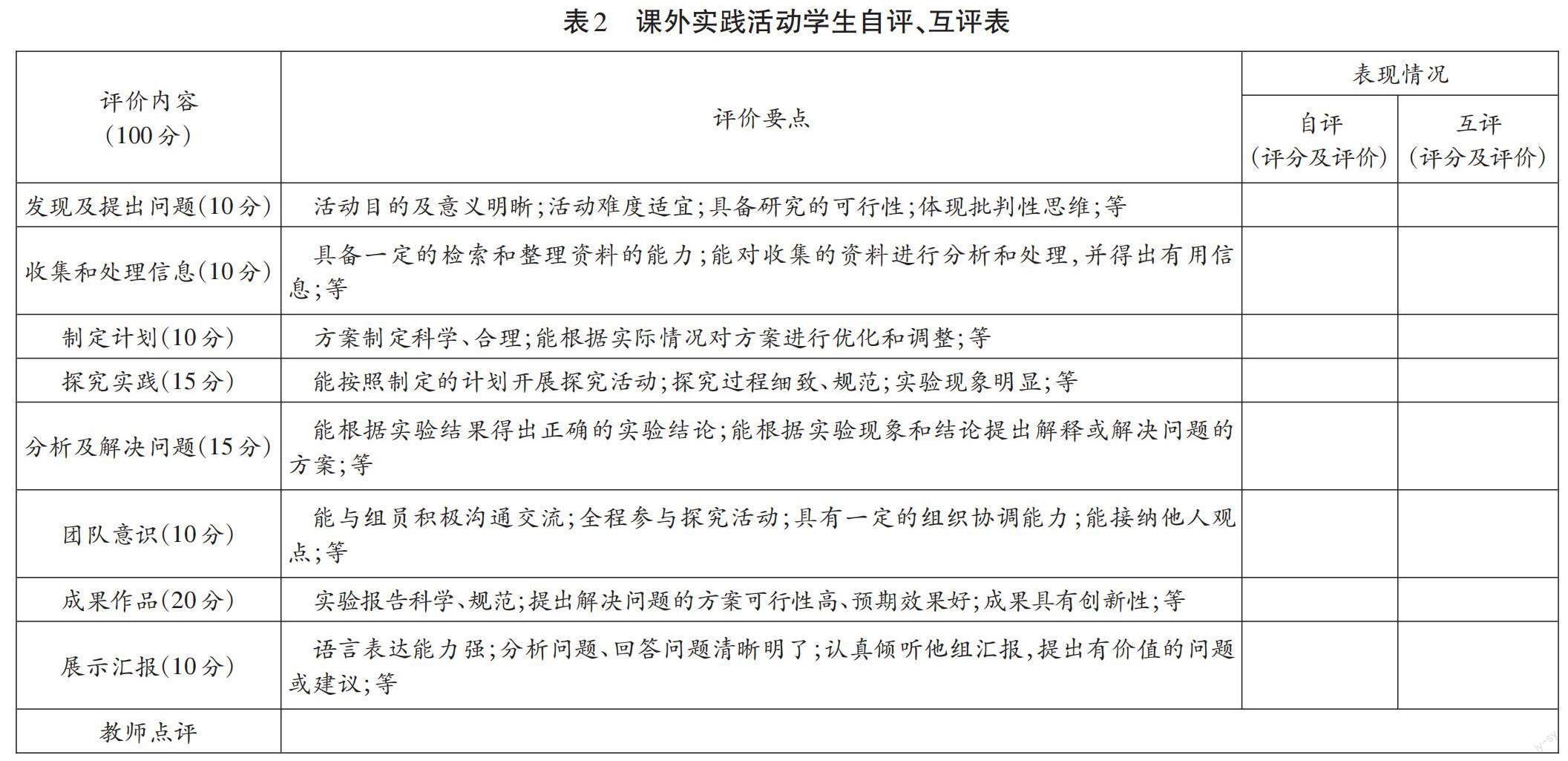

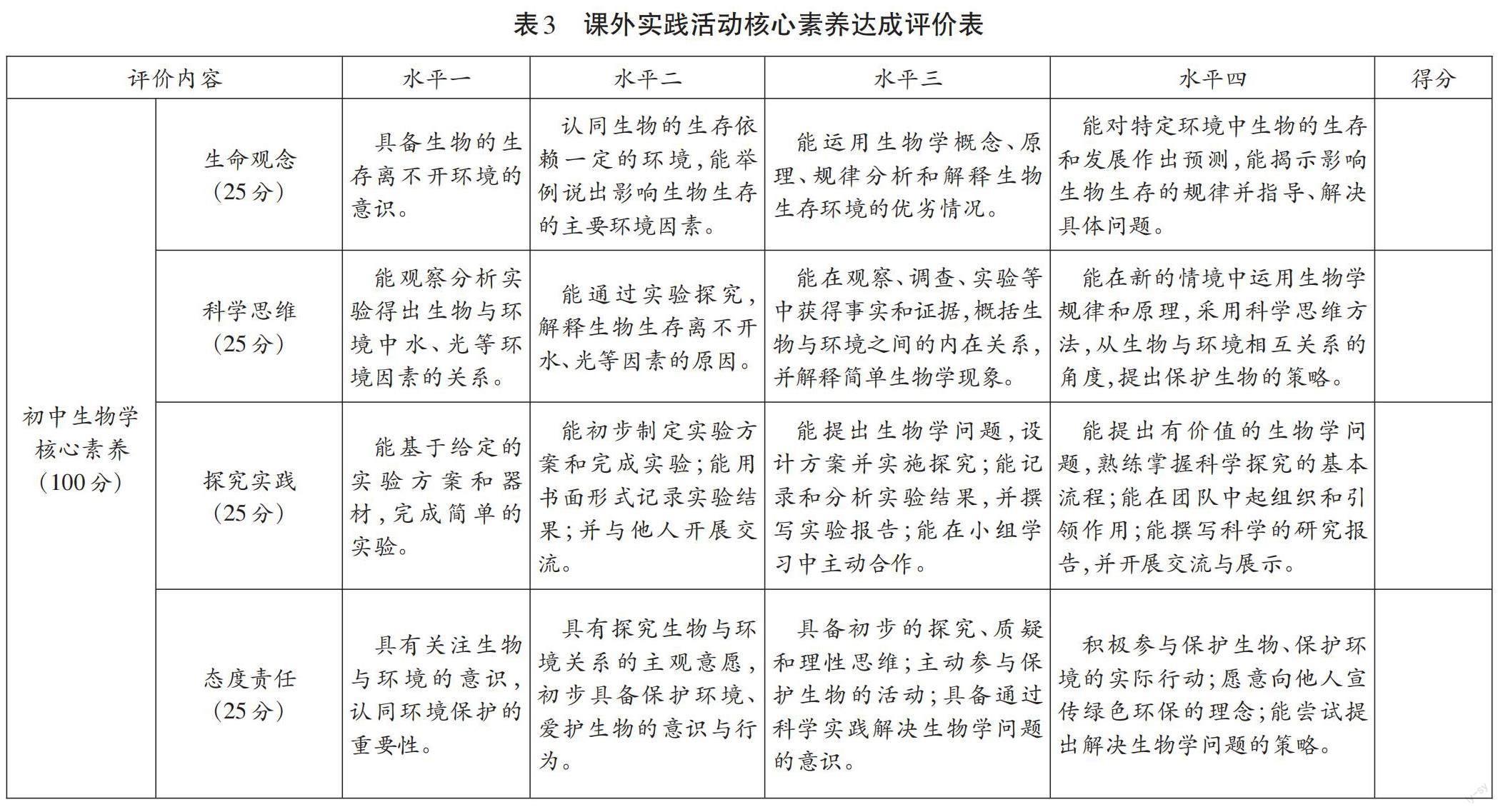

其中,过程性评价主要关照学生在活动过程中的具体表现,以学生自评、小组互评的方式实现(表2)。总结性评价通过教师评价实现,评价内容包括学生在活动中的表现、实验报告质量、问题解决方案效果和学科核心素养达成情况(表 3),综合上述四项评价内容及学生自评、小组互评,得出学生最终得分(表4)。

本活动基于《课程标准》和苏科版生物学教材内容,立足学生知识能力实际水平,通过精选生物学课外实践活动的内容、制订实践活动目标、科学设计实施过程、创新设计评价量表,充分发挥课外实践活动在培养学生生物学学科核心素养中的价值。以“拯救马尾松”为例的生物学课外实践活动设计,基于真实问题,贴近真实生活,体现学科特色,具有研究价值,能够培养学生运用生物学知识和技能解决生活中的实际问题,发展学生的实践能力和科学思维,并在提出问题、解释现象、解决问题的过程中,形成爱护身边动植物,保护环境,参与社会决策的态度和价值观,从而有效落实生物学核心素养。

参考文献:

[1] 张延卿.高中生物学综合实践活动开展现状及对策研究

[D].曲阜:曲阜师范大学,2020.

[2] 郭华.深度学习及其意义[J].课程.教材.教法,2016,36(11):25-32.

[3] 林其锋.初中生物实践活动的创新选题[J].中学生物学,2019,35 (02):71-72.