东西部协作的减贫效应分析

2023-05-30贺立龙杨祥辉冯晶

贺立龙 杨祥辉 冯晶

[摘要]文章从理论上分析了我国东西部协作的减贫实现机理,结合经验数据加以检验。研究表明,资金援助存在着一个门槛,只有跨越门槛之后才具有实效性,且资金援助存在边际报酬递减效应,甚至协作帮扶的中断可能进一步强化低收入陷阱,使得脱贫人口陷入低收入低储蓄的情况,因而简单的资金援助并不一定能消除低收入陷阱,但人力资本改善有助于解决这一问题。在东西部协作减贫机制的运行中,综合手段运用有助于强化区域帮扶效果。维持政策的稳定性、持续性是防止受援地区落入低收入陷阱的关键。此外,应适度保持减贫援助的投入规模,并合理配置援助资源。

[关键词]区域协调发展;东西部协作;减贫效应

[中图分类号]F323.8[文献标识码]A[文章编号]1008—0694(2023)02—0024—17

[作者]贺立龙教授博士生导师四川大学经济学院四川大学中国式现代化研究院成都 610065

杨祥辉硕士研究生四川大学经济学院成都 610065

冯晶硕士研究生四川大学经济学院成都 610065

加快推进农业农村现代化是中国式现代化的题中应有之义,是实现农业大国向农业强国跨越的基础和支撑。在加快推进农业农村现代化发展的新阶段,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴是重要的任务和目标。在过去的脱贫攻坚中,我国成功运用了一系列对口支援与区域帮扶机制,其中最具代表性的是东西部扶贫协作,这对帮助贫困地区打赢脱贫攻坚战起到了重要作用。随着脱贫攻坚任务的完成,以东西部协作为代表的对口支援和区域援助模式是否具有可持续性,特别是在脱贫地区乡村振兴及区域协调发展中,形成的机制与政策创新是否具有启示意义,这有待深入分析与探讨。本文在理论和实证上探讨东西部协作的减贫机制,考察这一机制的异质性与持续性表现,以期为新时代新征程上的乡村振兴帮扶、先富带动后富机制探索提供参考。

一、文献回顾

在国际上,学界的研究焦点集中于国际发展援助的有效性。部分学者的研究显示,国际发展援助可以促进受援国的经济发展、人民生活水平提高、政府收支,例如Andrea等(2018)、Filippo Belloc(2015)的研究-2)。但也有经验证据表明,外国援助并不一定会促进受援国的经济增长,Karkee Rajendra等(2016)研究显示,非政府组织介入、外国援助并不能实现尼泊尔的可持续发展3。Agenor等(2009)构建了关于援助的波动与减贫的两时期模型,发现援助的波动性越高,受援国落入贫困陷阱的可能性越大。国际发展援助在促进欠发达地区经济发展方面的有效性有待商榷,其减贫效果也成为学者研究的焦点。Gafar T Ijaiya等(2015)发现外国援助对撒哈拉以南非洲地区的减贫没有重大影响5)。Sanjida Siraj(2009)发现欧盟的援助计划效率低下,缺乏减贫效力)。当然,援助并不是一无是处,Ayesha Afzal等(2020)经验性证明政治制度的变化,媒体的开放性和外国援助有助于减轻巴基斯坦的贫困)。

国内学界对援助研究主要集中在对口支援、东西部协作等方面。一些学者对我国的东西部协作进行了阐释,石绍宾等(2020)将东西部扶贫协作视为一种横向转移支付,但其具有多元性、政治动员性、阶段性的特征8。李瑞昌(2015)认为,中国的对口支援是一种政治性馈赠,是一种互惠行为]。刘金山等(2017)、董珍等(2019)、王磊(2018)、崔建刚等(2019)則集中于对东西部协作经济发展效应的经验研究,他们认为,东西部协作政策可以提高受援地区公共服务水平、基础设施质量,缩小区域差距,减少贫困人口10—13]。陆小华(2000)认为,对口扶贫带来的发展观念、信息要素、机会等远超“输血”效应4)。祝慧等(2020)的研究结果表明了东西部协作有效促进了受援地贫困人口脱贫、改善了生活条件,在持续性、稳定性脱贫方面呈现出不错的成效(15)。但赵新国等(2014)、周恩宇(2017)也发现一些共同的问题,如帮扶对象主动参与意愿不足,被帮扶地区劳动者素质差,基础设施差,定点扶贫与制度性扶贫体系之间存在冲突,定点扶贫目标的偏离,定点扶贫的成效评估缺位(6—17)。

综上,国内相关研究集中于案例分析、问题发现、理论阐释,定量研究、实证研究较少,国际上的相关研究多从实证角度分析国际援助的有效性,主要集中在受援国的经济发展、减贫领域,研究多从经典经济学模型出发,对模型进行修正,研究援助对经济增长、减贫的静态、动态作用。

二、理论分析与研究假设

1.理论分析

援助是如何促进贫困人口脱贫增收的?西蒙·库兹涅茨认为,经济增长的因素主要来自知识存量增长、劳动生产率提高以及结构变化。丹尼森认为,经济增长是生产要素投入量和生产要素生产率的函数。宋马林等(2021)将人力资本、资源配置效率纳入绿色产出的衡量(18),赵玉林等(2018)测算了制度、技术改进对制造业TFP的贡献(19)。学者们提供的经验证据都揭示了劳动、资本、技术、制度对经济增长的贡献。

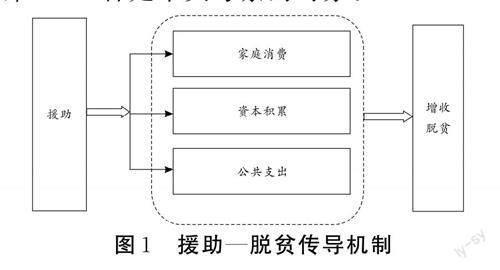

古典经济学者将贫困的原因归结为人均资本存量不高、人口多等原因,而援助是改变这种贫困的主要手段,但较少有学者解释援助与减贫之间的传导机制。在国内的东西部协作实践中,有多种途径。从形式上看,有人、财、物的支持;从对象上看,有政府、企业、家庭三方(详见图1)。其具体实现路径有三种:(1)援助→家庭消费→经济增长。该路径意味着援助可以增加贫困户的可支配收入,提高家庭消费,贫困人口脱贫。(2)援助→资本积累→经济增长。该路径表明援助可以增加贫困地区的资本积累,缓解贫困地区资本投入不足的问题。(3)援助→公共支出→经济增长,即援助会增加贫困地区政府的收入,从而增加贫困地区人均公共支出,进而改善劳动力素质,实现经济增长、人民增收。上述三种方式都是帮助贫困地区减贫的重要路径,其中第(2)种是本文考察的对象。

本文假定一个只有贫困户、厂商、政府三方参与的贫困地区经济发展模式。贫困地区相较于非贫困地区,存在一些特殊性:首先,贫困地区的自然环境相对恶劣,高海拔、耕地少,缺乏现代化农业,工业基础薄弱。其次,贫困地区的市场化程度比较低,商品经济不发达,属于自给自足的小农经济生产模式。在这样的生产模式下,居民重视当期消费,因此容易陷入低储蓄、低投资、低消费的贫困陷阱,所以贫困地区的货币资本存量往往偏低。再者,贫困地区的教育落后,人力资本缺乏。

研究发现,各发达地区在主导东西部协作减贫时,主要采用资金、技术、人才、劳务等援助方式,促进贫困地区脱贫发展。其中,主要的援助方式为货币资本和人力资本援助。货币资本援助注重改变低投资造成的贫困陷阱现象。人力资本援助包括采取人才交流、技术支持、管理培训等提升当地人力资本的一系列措施,从而实现更有效率的生产活动。本文构建的贫困户、厂商、政府三方参与的贫困地区经济发展模式中,贫困户提供生产要素并消费产品,厂商使用生产要素生产产品,政府的主要职能是为贫困地区提供公共服务并调控扶贫资金。首先我们考虑一个不存在东西部协作的贫困地区。

2.研究假设

假设在一个无限期的生产周期内存在一个贫困地区,构成主体为贫困户,满足经济人假设,每一期的消费为c1,闲暇时间为1,贫困户的效用由消费决定。一般而言,贫困户的收入大致有四种来源:一是自身生产经营性收入,包括种植业、养殖业收入和私营收入;二是来自政府的转移性收入TR1;三是财产性收入;四是工资性收入。杨龙等(2014)发现贫困户除了日常消费,人情支出也较高20。假设每期的人情支出为e1。令贫困户每期持有的货币资本为k1,厂商给农户提供的工资和分红利息分别为w,和r1,贫困户的务工时间为nt。满足经济人假设的贫困户,其决策目标是使其效用最大化。假定贫困的效用函数为u(c,),在无限期的生产周期中,贫困户要使其在生产周期的效用现值最大化,设定Y为跨期效用的贴现值,同时货币资本还存在折旧率δ。最后,贫困户的效用最大化问题可以简化为下面的优化问题:

对于厂商,其追求利润最大化。假设其利用货币资本K,和劳动力L,进行生产,产品的各期价格为P1。由于厂商在贫困地区,政府会对厂商进行政策补贴,设为TR?,同时厂商应向政府缴纳税费Tt。因此,厂商的利润最大化问题为:

对于地方政府,地处贫困地区的地方财政收入主要来源于上级财政拨款以及扶贫专项资金,同时地方政府还需为公共服务支出。设扶贫专项资金收入为H,公共服务支出为Gt。为了便于分析,本文暂不考虑地方债务,因此不考虑财政赤字。因此,可以得出政府的财政收支方程:

当区域经济实现均衡时,可以得到下面的预算约束:

同时,区域经济均衡时,产品市场、劳动力市场、资本市场出清,则有:

因此,区域经济均衡时,有如下的最优化问题:

上式解得有如下欧拉方程:

假设贫困户的效用函数为相对风险规避效用函数,即,厂商的生产符合C—D函数F(K,,L,)=AK;LP。其中,θ为风险规避系数,A为技术进步系数,也可以称全要素生产率,α和β分别表示货币资本和劳动占产出的比例,且都大于0,小于1。因此,将生产函数和效用函数代入上述式子,得出下列方程:

因此,可以得出货币资本的增长方程:

由于贫困地区存在着人口流失现象,因此Ln<1。同时,由于贫困地区的生产L1+1方式偏向于自给自足的小农经济模式,产业多是劳动密集型产业,因此有0<α<β<1。对于消费,贫困地区的消费水平低于经济发达地区,因此其边际消费倾向也相对较高,导致贫困户的消费意识更强。当收入增长时,消费的增长加快,所以C1-1 因此,上式的经济学意义是:贫困地区的货币资本存量会在人口流失情况下缩减,使得区域的经济始终处于贫困陷阱。

接下来,考虑一个存在东西部协作的贫困地区。与上述分析的贫困地区相比,东西部协作通过货币资本和人才支援的形式,能够改变贫困地区的人力资本存量和货币资本存量现状。在东西部协作的地区,对贫困户而言,其决策目标仍为:

预算约束仍为:

对于厂商而言,其生产函数变为F[(1+E)K1,(1+η)L,]=A[(1+E)K,]°[(1+η)L,]。其中E代表支援地区给受援地区带来的货币资本存量上升,η为支援地区给受援地区带来的人力资本提升。其面临的决策函数为:

作為政府,面临的约束仍然没有变:

作为支援地,其给贫困县带来的货币资本存量的改变是不大于总援助额的,因此:

联立上述式子,可得出下列决策:

最终解得:

其中,ω=α(1+E)°(1+η)3。

在没有援助干预下的贫困地区,消费的增长路径为

上述式子意味着,如果货币资本援助和人力资本改善带来的边际报酬增加抵消E,那么则会改善贫困户的消费,否则有可能使得贫困户消费降低,落入援助陷阱。

同理,可得其货币资本存量的增长路径:

与前述的货币资本存量增长路径相比,上式的值更小。因此会减缓其货币资本累退的进程,并且随着E的增加,效果越好。从长期来看,货币资本存量的改善,使得其生产边界向外扩张,产生更多的收入。

假设每一年的援助动态变化,不存在援助的地区生产函数为:

存在援助的地区生产函数为:

假定市场是完全竞争的,生产函数规模报酬不变,即α+β=1,则有贫困户的工资收入(sallary)就是其劳动的边际收益,财产性收入(profit)就是货币资本的边际收益:

不存在援助:

因此,可以得到:

由此可见,货币资本援助和人力资本援助能提高贫困户的收入。令上述为函数g=(1+E)(1+η),则可以得出收入的改善与援助的关系:

其二阶导数小于零。因此,g是一个单调递增函数。据此,本文提出如下假说:

假说1:人才交流越多、资金援助越多,收入增长越快,脱贫越快。

假说2:资金援助存在门槛效应,即达到某一个门槛值后,会出现显著的扶贫差异。

假说3:经济发展基础更好的贫困地区,减贫效果更好,但也存在更明显的“边际减贫效果递减”规律。

三、实证检验

1.模型设定

根据本文的研究内容,研究样本覆盖366个贫困县以及结对帮扶县,时间区间为2014年—2019年①。本部分估计人才交流与货币资本援助对减贫成效的影响。前文从理论上解析了人才交流与货币资本援助如何影响贫困户的脱贫进程。但人才交流的数据不可获得,因此在回归中不予考虑,所以本文将减贫成效(G)视为货币资本援助(K)、自身脱贫潜力(P)的函数,即有:

其中,X代表影响脱贫成效的其他因素。参考Collier等(2002)的研究2,我们将函数形式设置为:

上述式子就是本文的实证模型。在本文的研究中,考虑到数据的可得性,做了一次差分处理,因此本文选择普通的線性回归模型。将上述模型施加变换,得到:

这是本文使用的基准回归模型。K为货币资本援助,P为自身脱贫潜力,X为各种控制变量,E为误差。估计线性回归模型的经典方法为最小二乘法,考虑可能存在的异方差情况,选择广义最小二乘法。

2.变量说明与描述性统计

减贫成效作为被解释变量,是一个难以量化的指标,但贫困发生率是一个可以衡量的指标。同时本文还引入一个新的指标,贫困县的脱贫时间。通过贫困发生率、脱贫时间来衡量东西部协作的减贫成效,贫困发生率越低、脱贫时间越短,脱贫成效越好。对于核心解释变量的衡量,货币资本援助是一个容易量化的指标,用资金的多少衡量。但是,援助资金并非每年每个县区均有公布,存在大量的样本数据缺失。因此,本文假设援助资金是GDP的函数,以GDP作为援助的代理指标。对于人才交流,最容易量化的指标是一段时期内的人才培训、干部挂职等人次指标。鉴于数据的可得性,本文以一段时间内举办的培训会、交流会次数作为人才支持的代理指标。关于自身的脱贫潜力,本文以农村人均收入的增长来表示。同时,贫困地区自身以及支援地区的一些因素也会影响减贫成效。为更好估计人才交流与资源援助的减贫成效,选取了是否属于三区三州、收入、省市GDP增速、所在市的国贫县数量等变量作为控制变量引入回归方程。具体的变量说明如表1所示:

从表2不难发现,五年的扶贫工作,农村人均收入最少增长了2585元,最高增长了10559元。这说明扶贫带来的效果差异非常大,样本具有很好的研究性质。人均最高收入与最低收入相差12600元,也极具代表性。贫困发生率平均降低了23.2%,在0.1%—54.4%之间波动,波动幅度为9.6%,差距也很明显。贫困县在地理分布上也存在差异化,以省会城市为市场中心,从距离省会城市31公里到距离省会城市1425公里,贫困地区在近市场中心和远市场中心均有分布,这或许为研究地理位置的差异是否影响脱贫成效提供了方向。地级市在地理上的分布不均,导致地级市之间的经济增速也存在显著差异。最低的地级市经济增速只有0.672,最高的经济增速则有2.275。在国贫县数量上也有类似差异,有些市只有1个国贫县,有些市则拥有18个国贫县。

3.结果分析

由表3可知,K的系数为正,K2的系数为负,表明援助越多,贫困发生率降幅越大,而K2的系数为负则说明援助的效率边际递减。同时,自身脱贫潜力的指标P的系数为正,这意味着更高的脱贫潜力更能发挥资金援助的作用。需要注意的是,地理位置的影响如三区三州的减贫效果更好(系数为0.0386),原因可能是这些地区的贫困程度更深。这一经验结论也适用于对贫困县个数的分析,虽然nm的系数为0.00668>0,但是本身贫困县更多的地级市的贫困人口也越多,所以呈现正相关。

我们考察脱贫的日期,结果显示P值越大,脱贫时间越早,这体现出了“涓滴效应”。地方经济的发展会带动贫困人口脱贫,因为P值是经济增长的衡量,反映了地方的脱贫潜力。

表4显示了贫困发生率的地区差异。东部地区由于样本过少,估值失败,因此对比中西部地区。不难发现,资金援助对中部地区的减贫效果(0.0189)明显高于西部地区的减贫效果(0.00131),也能发现“货币资本的减贫边际报酬递减”规律在中部也比西部更加明显,可能是由于中部贫困地区的经济发展基础更好,货币资本存量相对更高,单位货币资本带来的改变比西部衰减得更快。同时,中部的脱贫潜力(0.343)显著高于西部的脱贫潜力(0.0306)。

表5显示了从时间维度上资金援助能够缩短中部地区的脱贫进程,但是会略微增加西部贫困县的脱贫进程,均表现有边际报酬递减的现象且难以被观测到。由此可见,自身脱贫潜力对脱贫进程的影响存在明显差异(—658.1<—37.55)。

表6显示了门槛模型观测结果。当援助K跨过门槛值2.26之后,援助带来的减贫效果(0.299)显著高于门槛值以下的减贫效果(0.233)。虽然,从经验结果来看,资金援助存在门槛效应,这种效应是体现在贫困人口减少上的,但从减贫的时间进程而言,经验结果并未显示出能够加快减贫的进程。也就是说,资金援助的突然改变并不会对何时脱贫造成影响,但会改变贫困人口的数量。

从图2可知,给予恒定且持续的援助能提高人均稳态货币资本与人均消费;而且随着时间的延长,达到稳态所付出的努力越多,而且两条曲线之间的导数存在一致性,也就是说恒定且持续的援助并未让受援方提前达到稳态,只是提高了稳态水平。

图3代表了不同初始货币资本存量的地区受到相同援助时的情况。在其他条件相同时,初始货币资本存量的不同并不影响最终的稳态水平,这就意味着在相同生产方式下,相同的援助并不会带来显著性的改变,并不会使二者呈现差异性的发展路径。

圖4揭示了援助突然中断所带来的情况。从图中可以得出,当援助突然中断后,受援地区的发展速度会降低,但不会影响未来的稳态水平。这种关系对减贫而言具有很强的政策性意义,因为RCK模型假设人具有无限的寿命,如果寿命有限,在寿命期间内提供援助对减少贫困人口是很有效的。

为进一步验证东西部协作的减贫效应,本文选取四川省北川县作为样本,运用合成控制法进行实证研究。为使研究更有说服力,选取绵阳市其他县作为对照组,将援助时间点设置为2008年。选取的因变量为农民人均收入。结合相关文献,选取自然条件、耕地资源状况、农业生产效益、交通条件、人口迁移、生育状况、城镇化水平、投资水平等指标①,变量说明如表7所示:

表8报告了合成北川的权重组合。合成北川由平武县和梓潼县加权得到,容易看出平武县的权重远高于梓潼县,可以得出平武县与北川县存在极其相似的经济发展情况。

从表9中可以看出,就农民人均可支配收入而言,真实北川与合成北川的差异在1%左右,且在2008年的差异度不超过5%。在大部分预测变量上,合成北川与真实北川也相对接近,这表明合成北川很好地拟合了2008年之前的北川的特征。

进一步地,计算了2000年—2020年合成北川与真实北川的收入增长路径(如图5所示)。研究发现,2008年之前合成北川与真实北川的农民人均收入的发展路径几乎一致,说明合成北川与真实北川的经济特征高度吻合;而政策执行后,真实北川的农民人均收入明显高于合成北川的农民人均收入,说明援助使北川的农民人均收入有所增长。

进一步地,本研究计算了政策效应(如图6所示)。从图中我们可以发现,在2000年—2008年之间,真实北川与合成北川的农民人均收入差距在±200元之间波动;在2008年之后,真实北川与合成北川的农民人均收入差距不断拉大,达到600元/年。如果考虑2008年汶川地震之后三年重建期的影响,从2010年开始,援助带来的效果开始显现,促进农民人均收入增长。并且这种差距有扩大的趋势,这就说明持续的援助减缓了边际递减效应的发生。

上述的结果是否受到遗漏因素的影响?为了使上述结果更加可信,对其进行稳健性检验。图7展示了安慰剂检验的结果。从图中可以发现,真实北川与合成北川的差异在所有的对照组中处于边缘的位置,这证明了援助对北川农民增收的影响是比较显著的。

四、结论与启示

本文从理论上分析了东西部协作对减贫进程的影响,并结合经验数据加以检验。研究发现:(1)援助减贫的传导机制有三个,即直接增加家庭消费、增加资本积累、增加公共支出。(2)在东西部协作减贫中,单一手段的减贫效果不及综合手段显著;单一手段还会受各种因素的影响,并不能单独发挥作用。(3)资金援助存在门槛,只有跨越门槛之后才会有效。(4)资金援助在经济发展基础较好的地区更容易发挥作用,但也存在边际报酬递减效应。(5)政策的中断也许会导致低收入陷阱,使得脱贫人口陷入低收入低储蓄的状况。

基于上述研究发现,本文得到如下启示:一是在过渡期内保持资金、人才、产业等区域援助政策的稳定性、持续性,避免帮扶中断带来的返贫风险。本文构建的理论模型表明,援助突然中断不会提高其稳态水平,经验证据也显示出持续的援助可以提高经济的发展水平。二是保持资金援助的一定规模(跨越有效援助的规模门槛),更大限度发挥资金援助对巩固脱贫成果的作用。三是不同脱贫地区往往处于不同的经济发展阶段,具有不同的地理特征、要素禀赋、市场化水平,需要因地制宜设计最优的协作帮扶方案。

参考文献:

[1] ANDREA, CIVELLISUPA,et al. Foreign aid and growth: A Sp P-VAR analysis using satellite sub-national data for Uganda [J].Journal of Development Economics,2018, (134).

[2]BELLOC F. International economic assistance and migration:the case of Sub-Saharan countries [J]. International Migration,2015,(01).

[3]RAJENDRA K,JUDE C. NGOs,ForeignAid,and Development in Nepal [J].Frontiers in Public Health,2016,(04).

[4]PIERRE-RICHARD AGENOR, JOSHUA AIZENMAN. Aid volatility and poverty traps [J]. Journal of Development Economics,2009,(01).

[5]IJAIYA G T,IJAIYA M A. Foreign aid and poverty reduction in sub-Saharan Africa: A cross-country investigation [J]. South African Journal of Economic and Management Sci- ences(SAJEMS),2015,(03).

[6]SIRAJS.The Impact of European Aid on Poverty Alleviation and Governance[M].LAP LAMBERT Academic Publishing,2009:40-42.

[7]AFZAL A, MIRZA N, ARSHAD F. Pakistan' s poverty puzzle:role of foreign aid, democracy &.media [J]. EkonomskaIstraivanja/Economic Research,2020,(04).

[8]石绍宾,樊丽明,对口支援:一种中国式横向转移支付[J].财政研究,2020,(01).

[9]李瑞昌,界定“中国特点的对口支援”:一种政治性馈赠解释[J].经济社会体制比较, 2015,(04).

[10]刘金山,徐明,对口支援政策有效吗?—来自19省市对口援疆自然实验的证据[J].世界经济文汇,2017,(04).

[11]董珍,白仲林.对口支援、区域经济增长与产业结构升级—以对口援藏为例[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,(03).

[12]王磊,对口支援政策促进受援地经济增长的效应研究—基于省际对口支援西藏的准自然实验[J].经济经纬,2021,(04).

[13]崔建刚,孙宁华.产业关联、结对扶贫与区域协调发展—对江浙沪及其帮扶地区的投入—产出分析[J].经济问题,2019,(03).

[14]陆小华,研究西部问题的核心—《西部对策》[J].领导决策信息,2000,(19).

[15]祝慧,雷明,东西部扶贫协作场域中的互动合作模式构建—基于粤桂扶贫协作案例的分析[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2020,(01).

[16]赵新国,毛晓玲.上海对口帮扶云南的工作实践及其成效考察[J].黑龙江民族丛刊,2014,(02).

[17]周恩宇,定点扶贫的历史溯源与实践困境—贵州的个案分析[J].西南民族大学学報(人文社科版),2017,(03).

[18]宋马林,刘贯春.增长模式变迁与中国绿色经济增长源泉—基于异质性生产函数的多部门核算框架[J].经济研究,2021,(07).

[19]赵玉林,谷军健.制造业创新增长的源泉是技术还是制度?[J].科学学研究,2018,(05).

[20]杨龙,汪三贵,李萌,建档立卡贫困户收入特征及反贫困对策研究[J].农业部管理干部学院学报,2014,(02).

[21]PAUL COLLIER, DAVID DOLLAR.Aid allocation and poverty reduction [J].Euro- pean Economic Review,2002,(08).

(责任编辑张筠)