流动性治理:易地搬迁后续扶持的治理新策略

2023-05-30覃志敏

[摘要]随着脱贫攻坚战的全面胜利,我国易地搬迁重心全面转向后续扶持工作。易地搬迁劳动力向安置地之外的区域流动造成集中安置社区的“空心化”,给后续扶持工作带来了挑战。为此,文章基于新地域主义和流动治理理论提出了易地搬迁后续扶持的流动性治理策略。易地搬迁后续扶持流动性治理强调把搬迁人口流动作为基础性变量纳入后续扶持治理之中,以搬迁人口流动为导向完善后续扶持的治理机制,通过技术主义和合作主义两种治理策略,帮助易地搬迁人口实现生计发展。

[关键词]易地搬迁人口;后续扶持;社会流动;流动性治理;生计发展

[中图分类号]F321—1[文献标识码]A [文章编号]1008—0694(2023)02—0102—10

[作者]覃志敏副教授广西大学区域社会治理创新研究中心、广西大学公共管理学院南宁 530004

一、研究的问题

易地搬迁是我国重要的扶贫方式。“十三五”时期,易地搬迁作为我国脱贫攻坚的“头号工程”,致力于解决“一方水土养不起一方人”的贫困问题。易地搬迁人口在我国建档立卡脱贫人口中占比约20%,城镇化集中安置是我国“十三五”时期易地搬迁的重要方式。“十三五”时期,我国960万易地搬迁人口中城镇安置500万人,农村安置约460万人,建成集中安置区约3.5万个,其中城镇安置区5000多个,农村安置点约3万个1。脱贫攻坚战取得全面胜利后,易地搬迁人口全部实现脱贫。然而,易地搬迁人口尽管实现了脱贫,但是在安置点生计却出现了内卷现象,生活水平没有明显提高(2)。2021年4月,国家发展改革委、国家乡村振兴局等20个部委联合印发的《关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》指出,易地搬迁进入以后续扶持巩固拓展脱贫攻坚成搬迁人口“稳得住、有就业、逐步能致富”是后续扶持政策核心目标。

关于如何推进易地搬迁后续扶持,多数研究基于空间治理视角着重讨论了易地搬迁人口在安置地“发展空间”再造或者重构。付少平等(2015)指出搬迁人口原有经济空间流失、社会空间断裂、制度空间改变,应精准识别搬迁人口的空间需求,有针对性地改善搬迁人口的生计空间,提高生计行动能力3。郑娜娜等(2019)将易地搬迁人口集中安置社区的空间再造视为一个融合物理、社会、经济、政治、文化心理等多维空间重构过程,应在识别各类空间区隔的基础上推进搬迁人口多维空间的形塑与协调“。王蒙(2019)将搬迁人口集中安置社区视为需进行生计转型和关系重构的非城非乡的“过渡型社区”,认为应致力于制度、公共、生计等空间营造,促成“过渡型社区”向发展共同体的转变5)。渠鲲飞等(2019)关注了不同主体在易地搬迁集中安置社区空间再造的作用,强调通过政府、安置社区、搬迁人口之间的协同治理推进易地搬迁人口在安置地发展空间的再造[6]。王寓凡等(2020)指出易地搬迁人口空间再造实践偏重物理空间,忽视空间再造的系統性,导致搬迁人口在安置地“稳不住”和“难致富”,而政企良性协同治理能为搬迁人口再造多元需求空间。谢治菊等(2020)提出通过大数据的技术治理缓解搬迁人口生计空间不足、服务空间压缩、心理空间断裂,实现搬迁人口发展空间重构(8)。刘少杰(2020)强调应引导搬迁人口进入互联网,接收信息,吸纳资源,化解搬迁人口物理空间与社会空间、心理空间的失衡[9]。

已有研究聚焦易地搬迁人口在安置地发展的多维空间失衡问题,把易地搬迁后续扶持聚焦在集中安置社区的空间再造或重构,提出相应的治理方案,形成了“过渡型社区”“大数据治理”等富有启发的研究视角。然而,已有研究对易地搬迁人口流动关注明显不够,没有充分注意到搬迁人口流动对具有地理边界和行政边界的安置地空间治理带来的冲击。事实上,搬迁人口安置后普遍出现了主要劳动力外出务工、迁出地和迁入地“两头跑”等现象,实际居住在集中安置社区的居民多数是老人、妇女和儿童(10]。易地搬迁人口流动和安置社区的“空心化”致使以安置社区为单元的空间再造或重构产生偏离,弱化了后续扶持的效果。高流动性是易地搬迁人口的重要特征,安置后搬迁人口往往会继续向不同方向自发流动,而不是选择立即稳定下来(1)。

为此,本文以易地搬迁人口流动作为切入点,基于广西5个脱贫县的易地搬迁城镇安置区调查材料分析易地搬迁人口的流动与生计状况,尝试提出并阐述易地搬迁后续扶持流动性治理这一新的治理策略。

二、集中安置后易地搬迁人口的流动与生计

我国易地搬迁人口绝大部分属于县域内安置。受地理区位、自然条件、历史等因素制约,脱贫县经济基础薄弱,二三产业规模小、发展水平低,工资水平较低。易地搬迁人口城镇化安置后,多数搬迁人口难以在安置地实现充分就业。加之在安置地后生活成本增加,经济压力增大,形成了易地搬迁人口以生计发展为目的的社会流动。

1.易地搬迁人口向安置地外的流动就业

改革开放以来,伴随全球化浪潮深入推进,我国日益融入到世界经济发展大潮之中,经济实现持续高速增长。与此同时,我国也步入了人口大规模、跨区域的大流动时代。外出务工农民是我国流动人口的主体。2018年全国流动人口2.41亿,外出农民工约1.73亿,占71.78%(2),其中跨省流动约占44.0%,省内流动约占56.0%,脱贫人口集中的中西部地区是农民工主要输出地,外出务工农民约占总量的60.6%[13]。

习近平总书记指出,“一人就业,全家脱贫,增加就业是最有效最直接的脱贫方式。长期坚持还可以有效解决贫困代际传递问题。”外出务工是缓解易地搬迁人口多维贫困最有效的方式(5)。即使是搬迁前也有相当一部分易地搬迁人口依靠社会网络(如亲戚、朋友、老乡等社会关系网)形成了以外出务工为主、农业生产为辅的家庭生计方式。城镇安置地区就业机会少,工资比较低,搬迁之后大部分具备外出务工能力的搬迁劳动力选择向安置地之外的区域流动实现就业增收。笔者在广西5个脱贫县调研易地搬迁获得的数据显示,在城镇集中安置社区中搬迁劳动力外出就业比例最高可达87.35%,最低的也有40.53%。

W搬迁户的户主为广西脱贫县DH县人,49岁,初中文化,家庭人口5人。妻子43岁,初中文化,母亲86岁,两个小孩一个念高中,一个读幼儿园。搬迁前,W搬迁户居住在距离DH县县城60公里的山村,车程约1个多小时。W搬迁户在原住村庄耕地人均不足1亩,主要种植玉米、水稻,用于满足家庭消费。搬迁前,丈夫在广东东莞的电子厂打工,包吃住,计件工资,每月收入3000元左右。妻子在家务农照看小孩和老人。2018年搬迁到DH县的GJ县城集中安置点后,两个孩子在GJ集中安置点附近的学校就读。丈夫继续到广东东莞打工,但工作的企业已有变化,仍然是包吃住、计件工资,每月获得的工资接近4000元。每年国庆节、春节,丈夫从广东东莞返回GJ县城集中安置点过节。妻子留在GJ县城安置点照顾子女上学,在附近的扶贫车间灵活就业,工作不稳定,月工资700—1000元。

X搬迁户的户主为广西脱贫县LA县人,48岁,初中文化,家庭人口4人。妻子43岁,初中文化,两个女儿。大女儿17岁在LA县读技校,小女儿12岁在LA县ZD县城集中安置点配套的小学念书。X搬迁户原住村庄到ZD集中安置点的车程约1小时。X搬迁户在原住村庄的耕地有2亩多,人均不足1亩,主要种植玉米等粮食作物。搬迁到LA县ZD县城集中安置点前,妻子在家务农并照料小孩上学,丈夫跟着熟人到广西南宁市相关县份打工,工资采取计件方式,包吃住,月平均工资接近3000元,但工作不稳定。2019年搬迁到LA县ZD县城集中安置点后,丈夫前往南宁市武鸣县打工,工资仍采取计件方式,包吃包住,月工资3000—4000元,工作相对稳定。妻子则留在ZD集中安置点居住,照顾两个女儿上学,同时在县城一所职业技术学校做宿舍管理员(三班倒),月工资1800元,工作比较辛苦但比较稳定。

易地搬迁人口外出就业分为两类,即跨省就业和县外省内就业。上述两类外出就业搬迁户的特点是家庭主要劳动力在年龄上符合外地劳动力市场要求(一般为不超过50岁),在搬迁前依靠社会网络资源获得外出就业机会,工作内容相对固定,家庭收入依靠外出务工,没有农业经营收入。一般而言,县外省内就业工资低于跨省就业工资,但仍高于安置地就业工资。由于获得了相对好的工资收入,多数外出就业搬迁人口将其原住村庄的土地进行流转或者给亲戚朋友耕种,很少返回原住村庄。

2.易地搬迁人口在迁入地与迁出地“两头跑”

迁入地和迁出地“两头跑”是指易地搬迁人口既在安置地从事不稳定的就业,同时又兼顾原住地的农业生产,家庭主要劳动力在迁入地和迁出地往返流动,家庭既有农业收入,也有务工收入,且两类收入相差不大。易地搬迁人口在迁出地与迁入地“两头跑”的现象比较普遍。笔者调研的5个易地搬迁城镇集中安置点,“两头跑”的易地搬迁农户约占三分之一。易地搬迁人口“两头跑”的主要原因包括搬迁农户主要劳动力年龄偏大、在安置地就业不稳定、原住地有较为丰富的农业资源、城镇安置点生活成本高等。易地搬迁人口“两头跑”除家庭主要劳动力在迁入地和迁出地往返流动的情形外,还有一种类型是基于家庭劳动代际分工的“两头跑”,即易地搬迁农户主要劳动力在城镇安置地就业,而爷爷奶奶则留在原住村庄进行种植和养殖,农闲的时候返回城镇集中安置点居住(16]。

Y搬迁户的户主为广西TD县人,50多岁,小学文化,患有高血压等慢性病10余年,家庭人口4人。妻子50多岁,小学文化,两个孩子,一个孩子16岁,另外一个孩子14岁,都在TD县SL县城集中安置点配套建设的学校念书。Y搬迁户原住村庄距离SL 县城集中安置点30多公里。Y搬迁户在原住村庄有耕地不到1亩,林地30多亩,林地资源比较丰富。搬迁前,Y搬迁户家庭主要劳动力在原住村庄种植玉米等农作物,没有外出务工。2018年搬迁后Y搬迁户家庭日常开支由原来的每月1000元增加到每月2000元。丈夫在SL集中安置点周边的工业园区当保安,每月休息4天,月工资2000元。Y搬迁户在原住村庄的老房子没有拆(属于连体房,政策允许不拆除),丈夫返回原住村庄种植桉树。妻子因身体原因,没法在SL集中安置点附近的扶贫车间务工,而是到TD县城打零工,如帮忙收芒果(TD县盛产芒果)等,工作时间不固定,工资较低,月收入1000—2000元。

L搬迁户的户主为广西TD县人,50多岁,家庭人口4人。妻子50多歲,患过脑出血,已残疾,无劳动能力,两个孩子,大儿子27岁,在深圳打工,患有脊椎炎。小女儿17岁,在广西百色市读卫校。L搬迁户原住村庄距离TD县的SL县城集中安置点车程不超过30分钟,距离比较近。L搬迁户在原住村落有耕地5亩。搬迁之前,由于需要照顾妻子,丈夫在原住村庄务农,5亩耕地全部种植甘蔗,年收入约5000元。搬迁之后,由于在安置地无法找到稳定且较高收入的工作,以及县城生活成本较高, L搬迁农户主要居住在原住村庄,家庭收入主要依靠种植甘蔗。每年7—8月TD县的芒果、西红柿丰收季节,丈夫会载着妻子来到SL县城集中安置点居住,并通过私人关系获得打零工的机会,如采摘西红柿、装箱西红柿等。打零工月收入在2000—3000元之间。

3.易地搬迁人口回流迁出地发展农业

易地搬迁人口回流迁出地发展农业是指易地搬迁农户尽管在城镇安置点有住房,但是家庭主要劳动力回流原住村庄进行农业生产,家庭主要成员仍长期在原住村庄居住,家庭收入以农业经营性收入为主。回流原住村庄发展农业的易地搬迁农户占总易地搬迁农户的比例较低。易地搬迁人口回流原住村庄发展农业的原因包括搬迁农户在迁出地获得较为丰富的农业资源(自己拥有或者通过土地流转获得)、家庭主要劳动力不适应城镇就业等。除少数回流迁出地发展农业的搬迁农户因较为丰富的农业资源家庭收入相对较高外,多数回流迁出地发展农业的搬迁农户因为无法适应城镇就业而返回原住村庄,他们在原住村庄获得的农业资源少,家庭收入水平也比较低。

搬迁户C的户主为广西JX市(县级市)人,47岁,妻子46岁。家中有3个孩子,最大的孩子是女儿23岁,另外两个小孩为双胞胎15岁,均在JX市为集中安置点配套建设的学校就读初中。C搬迁户的原住村庄到KC集中安置点车程约2小时。C搬迁户在原住村庄的人均承包地约1亩,土地资源比较少。但是C搬迁农户在搬迁前就流转了亲戚、朋友的耕地来种植桑叶(亲戚朋友均外出打工了,不种地),种桑养蚕近10年,流转土地30亩。2018年搬迁到JX市的KC县城集中安置点后,丈夫和妻子均返回原住村庄继续种桑养蚕,收成好的时候年毛收入10万元。大女儿毕业后在JX市的KC县城集中安置点担任社区两委委员,工作1年多,月收入1800元,居住在KC集中安置点。另外两个孩子周末和放假时也在KC集中安置点居住。

Z搬迁户的户主为广西TD县人,47岁,妻子51岁,家庭人口4人。家中有两个小孩,大的孩子为男孩24岁,小的孩子为女孩22岁。Z搬迁户原住村庄距离TD县SL集中安置点24公里,车程约50分钟。Z搬迁户在原住村庄有3亩耕地,人均耕地不足1亩。搬迁之前,Z搬迁户种植玉米、养殖牛和羊、酿酒,家庭收入主要依靠养殖牛羊、酿酒。另外,Z搬迁户的户主为原住村庄的村委干部。2018年Z户搬迁至TD县SL县城集中安置点后,女儿在原住村庄担任扶贫信息员,儿子待业在家,妻子仍在原住村落务农和酿酒。丈夫2021年2月当选为SL县城集中安置点的社区委员,月工资2500元(含五险一金)。因而,丈夫周一到周五都要住在SL集中安置点,周末回原住村庄居住与其他家庭成员共同劳动。

总体来看,易地搬迁人口基于家庭资源禀赋(劳动力状况、土地资源状况等)选择了流动的路径,搬迁人口在安置后的流动呈现出多元化的特点。通过流动易地搬迁获得了发展,但是外出务工搬迁农户就业仍不够稳定、工资水平较低,多数返回迁出地务农的搬迁农户农业发展资源较少,家庭收入水平较低。

三、易地搬迁后续扶持的流动性治理逻辑

1.新地域主义与流动性治理

20世纪80年代兴起的新地域主义(new regionalism)被认为是对全球化与区域一体化下社会治理挑战的回应。新地域主义强调治理空间动态性、开放性和建构性;地域治理的边界由人口的流动及其网络关系所定义,治理空间是网络化的地域空间;空间治理是从人的主体性经验与意义出发关注人的社会流动,开发其流动潜能;要超越地理边界阻隔,构建动态合作与弹性整合的空间秩序;破除以地理为界限的空间权利结构,消除流动差异引发的空间权利不平等,倡导共享参与价值1”。新地域主义与传统地域性治理的显著差异是将社会流动作为一个基础性变量置入地域治理之中。新地域主义下的地域治理是基于社会流动的流动性治理。流动性治理将协助治理对象构建流动网络作为重点任务,一方面通过优化整合资源,有针对性地提升治理对象的能力水平,激发其流动的潜能;另一方面超越原有地域治理边界,以治理对象的社会流动为导向动态调整区域治理政策,建立跨地域能力的组织系统,实现区域间政府治理的协同与整合。

在治理策略上,流动性治理注重技术主义和合作主义两种策略(18)。信息的获得是人口流动的催化剂,而信息获得依赖信息的传递。现代通信技术的运用使信息传递更为准确,更有效率。对流动人口发展的有效治理建立在准确把握治理对象信息基础之上,即对治理对象重要信息变动的准确捕捉、存储与分析。流动性治理以信息系统及相应的共享技术、监管技术等治理技术为依托,通过这些技术使用,及时、准确掌握治理对象的特点与发展需求,制定与调整治理政策措施,提升治理行动对社会流动的回应力。如果说技术主义是流动性治理的手段,那么合作主义便是流动性治理的方式。治理对象的社会流动使得治理行动具有跨区域性特点。通过开展广泛的、不同层次、不同类型的合作,构建一个开放的合作治理结构,能有效弥补组织治理的地域封闭性弱点,扩展地域治理的深度与广度。如通过组织间的协作解决部门服务碎片化实现整体性治理,通过区域间协作实现跨区域治理,通过政府与社会合作提升治理效能等。

2.易地搬迁后续扶持的流动性治理逻辑

脱贫县经济基础薄弱,城镇化集中安置点能为大规模的搬迁人口提供居住场所,但是无法为所有搬迁劳动力提供良好的就业岗位。搬迁安置后,搬迁人口为了生计发展选择向安置地之外的区域流动获得生计资源是基于安置地经济条件约束下做出的理性选择。搬迁人口的社会流动服务于其在安置地的家庭再生产整体目标,即满足家庭在安置地区的教育、医疗等消费支出以及在城镇享有更好的生活。流动性成为易地搬迁农户在易地搬迁“过渡期”内的重要特征。对于易地搬迁流动人口而言,城镇集中安置点主要满足家庭的生活功能而非经济功能,安置点之外的地域才是他们收入的主要来源。

从实践层面看,易地搬迁人口流动具有双向性和双重性的特点。易地搬迁人口双向性是指易地搬迁人口基于生计发展目标需要向安置点外的区域流动,但是隨着时间或者条件的变化,也可能随时回流到安置点就业。如外流的搬迁劳动力可能因为子女上学、老人生病需要照料等原因回流安置点照顾家庭成员同时在安置点城镇就业。易地搬迁人口流动的双重性是指搬迁人口向安置点之外的区域流动有双重路径,易地搬迁人口既可以向安置点之外的其他城镇流动获取就业机会,也可以向迁出地原住村落流动,回原住村庄发展农业生计。一般而言,搬迁人口根据家庭劳动力的禀赋(如年龄、技能等)以及流动网络中的资源(如外出务工岗位信息、原住村庄农业资源条件等)确定流动的路径。

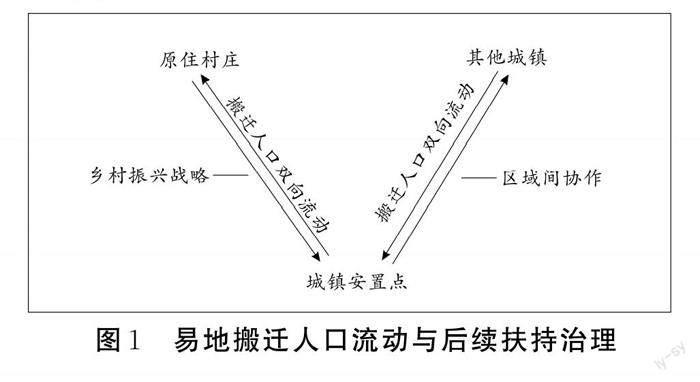

易地搬迁后续扶持的流动性治理把搬迁人口的流动作为基础性变量纳入治理实践之中。其治理的逻辑集中体现在以下几个方面(详见图1):一是提升搬迁人口的技能和流动能力。在安置点无法为全部易地搬迁人口提供良好就业岗位的情况下,提升易地搬迁人口就业技能和农业技术水平成为易地扶贫搬迁后续扶持的重点任务。同时,通过区域间协作和劳动力组织化输出等方式提升搬迁人口的流动能力,促进其流动到安置点外的区域获取更好的发展资源和机会。二是以易地搬迁人口流动为导向定义后续扶持治理的空间地理边界。从实践来看,易地搬迁人口的流动空间包括了安置点、迁出地,以及安置点和迁出地之外的其他城镇区域。通过区域间协作等尽可能将后续扶持延伸至易地搬迁人口流动的所有地理空间。三是超越安置点行政边界,依托东西部协作、乡村振兴战略等方面的政策优势,建构后续扶持治理的协作体系。如借助东西部协作等区域协作机制,安置点政府与东部地区政府、社会组织建立针对易地搬迁人口外出就业的服务协作机制;保障易地搬迁人口在原住村庄的土地承包权等合法权益,建立安置点与迁出地基层政府之间的治理协作,支持易地搬迁人口在迁出地借助实施乡村振兴战略带来的机遇,合理开发原住村庄农业资源并取得农业经营收入和资产性收益。四是以易地搬迁人口流动为导向动态调整后续扶持举措,建立弹性整合的后续扶持政策。易地搬迁人口的流动是动态的,搬迁劳动力可能由于需要照顾子女上学或生病的老人、农业经营失败等各种原因回流安置点,也可能因为家庭照料任务解除等原因而外出就业或返回原住地发展农业。因而,需要通过易地搬迁人口动态监测,精准把握易地搬迁人口的流动情况,结合其发展需求及时调整后续帮扶举措。

四、易地搬迁后续扶持的流动性治理策略

易地搬迁人口流动形成的人户分离现象对具有地理边界和行政边界的空间治理带来了挑战。特别是当前的户籍制度进一步凸显了地域治理的制度化限制和封闭性。易地搬迁后续扶持的流动性治理强调通过技术主义和合作主义两种策略化解人户分离带来的治理挑战,帮助易地搬迁人口解决生计发展中的问题。

1.易地搬迁后续扶持的技术治理策略

信息技术的发展促进人的流动强度增加,形成流动空间等新形式。同时,新的信息技术也为搬迁人口后续扶持提供了新的治理策略。易地搬迁人口的技术治理策略强调通过网络数据资料的调取、运用和分配,来改善和拓展易地搬迁后续扶持对搬迁人口流动的回应力。具体而言,一是采集易地搬迁人口流动基础数据。可通过购买服务、结对帮扶干部入户采集、充分利用建档立卡贫困户数据等采集易地搬迁人口家庭基本信息、流动情况、就业状况等数据信息。二是在信息采集的基础上建立包含家庭基本情况、流动状况、就业状况等多个模块的易地搬迁人口就业信息数据库。三是对易地搬迁人口的就业、培训、岗位需求等开展数据分析,通过大数据比对分析和部门信息共享,对就业转失业的搬迁人口及时提供职业指导、职业介绍等服务,精准推送就业岗位和就业技能培训。另外,利用互联网技术开展线上培训、远程面试等就业服务,促进易地搬迁劳动力实现稳定就业。

2.易地搬迁后续扶持的合作治理策略

易地搬迁后续扶持的合作治理策略包括了区域协作、城乡合作、政社合作等多层面的治理协作。在区域协作层面,以区域间的政府合作为重点,充分发挥现有的东西部协作、对口支援、定点帮扶等帮扶机制在促进搬迁人口稳定就业方面的作用。具体而言,一是协作双方签订劳務协作合作框架协议,建立劳务协作精准对接机制。如西部脱贫县进行易地搬迁人口转移就业摸底调查,制定“求职需求清单”,东部对口协作地区的政府根据“求职需求清单”定向开发就业岗位,制定“岗位供给清单”并提供给易地搬迁脱贫县,由脱贫县进行人岗匹配,并针对性开展就业技能培训和精准输送搬迁劳动力转移就业。同时,协作双方加强外出就业易地搬迁劳动力的就业跟踪管理、权益保障等就业服务合作。二是协作双方立足安置点优势资源加强产业协作,为回流安置点的易地搬迁劳动力提供就业岗位。如依托东西部协作和对口支援机制,安置点政府与东部地区政府合作建设产业园区,加大招商引资力度,吸引东部优秀企业家到安置点产业园区建厂兴业,促进回流安置点的易地搬迁劳动力实现在家门口稳定就业。

在城乡合作层面,立足优势资源在安置城镇发展林农特色产品深加工及关联物流商贸服务等产业,引导建设特色产业聚集区,推动城镇产业与迁出区农业联动和融合。具体而言,一是鼓励在城镇实现稳定就业的易地搬迁人口通过土地流转增加资产性收入。完善农村土地制度和深化农村承包地“三权分置”改革,坚持搬迁人口在原住村庄的土地承包权、林权、宅基地使用权等权益长期不变。鼓励已在城镇稳定就业的搬迁人口流转原住村庄的土地,支持人才、资本、技术有序向有发展条件的迁出区农村流动和聚集,促进迁出地农业产业化发展。二是支持有意愿返回原住村庄的易地搬迁人口发展现代农业。对返回迁出村庄且有长期稳定发展农业意愿的易地搬迁农户给予优先承租流转土地、提供贴息贷款、加强技术服务等扶持,促进返回原住村庄的易地搬迁农户稳步扩大经营规模,引导其采用先进生产技术和手段开展农业标准化生产。

在政府与社会合作层面,以帮助易地搬迁群众实现稳定就业为重点任务,构建政府与社会组织、个人共同促进易地搬迁人口就业的合作机制。一是通过政府购买社会服务方式与社会组织合作开展易地搬迁人口就业状况和就业意愿摸底调查。城镇集中安置点人口众多,一些大型城镇集中安置社区人口规模甚至接近2万人。加之易地搬迁人口流动性强,依靠政府工作人员开展易地搬迁人口就业情况摸底调查难度比较大。可通过政府购买社会服务方式,委托专业的社会调查组织开展易地搬迁人口就业状况和就业意愿摸底调查,为建立易地搬迁人口就业数据库提供支撑。二是地方政府积极与人力资源服务机构等社会组织开展就业服务合作。鼓励和支持公共就业服务、人力资源服务等机构参与易地搬迁人口稳定就业帮扶,在就业信息收集并向搬迁人口传递、就业技能培训、易地搬迁劳动力输出与就业安排、易地搬迁人口就业跟踪管理等方面开展广泛合作。三是鼓励劳务经纪人、外出务工能人等个人带动易地搬迁人口外出就业,科学制定带动就业补助标准与检查管理制度。

五、结论

易地搬迁后续扶持致力于实现搬迁人口在安置点“稳得住、逐步能致富”,进而巩固脱贫攻坚成果和防止出现大规模返贫。易地搬迁人口在安置点稳定下来安居乐业需要经历一个较长的“过渡期”。因受安置点经济发展条件制约,安置点向易地搬迁人口提供的就业岗位数量有限,大多数易地搬迁群众搬迁后自发向不同区域流动。流动性成为易地搬迁人口在“过渡期”的重要特征。易地搬迁人口的流动造成了集中安置点“空心化”,致使以集中安置点为单元的后续扶持出现瞄准偏离。因而,需要将人口流动作为基础变量纳入易地搬迁后续扶持治理之中,对有意愿外出务工或已外出务工的易地搬迁劳动力,以东西部协作、对口支援、定点帮扶等区域协作为重点,提升区域劳务协作水平和服务质量,帮助易地搬迁人口在安置点之外实现稳定就业增收。对有意愿回流安置点就业或者在安置点不稳定就业的易地搬迁劳动力,以区域产业协作、城乡产业融合为重点,加大招商引资力度,引导优秀企业家在安置地投资兴业,为易地搬迁人口在安置点稳定就业提供良好工作岗位。对返回原住村庄发展农业的易地搬迁人口,充分利用实施乡村振兴战略等农村发展机遇,引导和支持易地搬迁人口通过土地流转扩大农业经营规模,采用先进生产技术和手段发110 展现代农业。

参考文献:

[1]赵展慧,易地扶贫搬迁任务全面完成[N].人民日报,2020—12—04(01).

[2]閣小操,陈绍军.重启与激活:后扶贫时代易地扶贫搬迁移民生计转型与发展研究—以新疆W县P村为例[J].干旱区资源与环境,2021,(05).

[3]付少平,赵晓峰,精准扶贫视角下的移民生计空间再塑造研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,(06).

[4]郑娜娜,许佳君,易地搬迁移民社区的空间再造与社会融入—基于陕西省西乡县的田野考察[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,(01).

[5]王蒙,后搬迁时代易地扶贫搬迁如何实现长效减贫?—基于社区营造视角[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,(06).

[6]渠鲲飞,左停,协同治理下的空间再造[J].中国农村观察,2019,(02).

[7]王寓凡,江立华,“后扶贫时代”农村贫困人口的市民化—易地扶贫搬迁中政企协作的空间再造[J].探索与争鸣,2020,(12).

[8]謝治菊,许文朔,空间再生产:大数据驱动易地扶贫搬迁社区重构的逻辑与进路[J].行政论坛,2020,(05).

[9]刘少杰,易地扶贫的空间失衡与精准施策[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2020,(06).

[10]王正谱.在巩固脱贫成果强化搬迁后扶工作现场推进会上的讲话[J].中国乡村振兴,2021,(10).

[11]王晓毅,移民的流动性与贫困治理—宁夏生态移民的再认识[J].中国农业大学学报(社会科学版),2017,(05).

[12]2018年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2019—02—02).http://www.stats. gov. cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265. html.

[13]2018年农民工监测调查报告[EB/OL].(2019-04-29).http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201904/t20190429_1662268. html.

[14]中共中央党史和文献研究院.习近平扶贫论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2018:104.

[15]李聪,王颖文,刘杰,等,易地扶贫搬迁家庭劳动力外出务工对多维贫困的影响[J].当代经济科学,2020,(02).

[16]覃志敏,李晓娅.扶贫移民搬迁项目社会影响:分析框架和作用机制—以桂西南T县非农安置为例[J].黑龙江科技信息,2016,(16).

[17][18]吴越菲,迈向流动性治理:新地域空间的理论重构及其行动策略[J].学术月刊,2019,(02).

[19]吴越菲,地域性治理还是流动性治理?城市社会治理的论争及其超越[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2017,(06).

(责任编辑张筠)