早期敦煌壁画中千佛形式美感

2023-05-30史泽萱

摘要:在敦煌壁画艺术中,千佛形象是重要的表现题材。早期的敦煌壁画运用了大量的千佛图绘画语言,其表现的千佛形象也展现了强烈的形式美感,在很大程度上丰富、增强了敦煌壁画的画面表现力与艺术价值。本文通过探究敦煌莫高窟早期千佛图的形式美感,将敦煌壁画西魏时期第249窟中的千佛形象作为探究对象。以构图、线条、色彩、造型四条线索为切入点,深入地分析与归纳画面整体风格产生过程及千佛形象艺术美的表现形式,阐明敦煌莫高窟第249窟壁画中千佛形象的审美价值和研究价值。

关键词:早期敦煌壁画;千佛图;形式美感

千佛图主要作为石窟壁面上用来填补说法图、故事画等主要题材的辅助图案,但也有不少石窟是由千佛图占据大面积墙壁,也可认为千佛图是石窟空间创作上不可或缺的图案。关于敦煌壁画中普遍含有的“多佛”思想观念,众说纷纭。有研究认为随着大乘佛教的发展,多佛信仰逐步形成,结合“佛名经”编纂列举的佛名号等,推进了千佛图像化;也有研究认为千佛表现背景跟禅观与念佛的修行系统是相关联的。

西魏敦煌石窟有第246、247、249、285、286、432窟,代表窟为第249窟和第285窟。这两个窟是早期重要的代表窟,最具代表性的千佛图案就在第249窟。西魏第249窟的壁画在形制、衣饰、构图、线描、着色方面,都具有神圣的色彩和魅力。虽然受域外衣冠风俗和表现立体感的晕染法影响,但这丝毫不影响壁画的中国气派和民族风格,而且充分显示了佛教和佛教艺术不断中国化的特色。西魏时期的千佛图造型、色彩、脸型、服饰都逐渐变为中原风格,画面比起之前更加明快爽朗,画师们采用夸张与变形的手法,使西魏时期的壁画具有惊人的艺术魅力,以下构建了西魏千佛圖形式美感的总体特征。

一、早期敦煌壁画中千佛形式美感的系统构建

(一)构图图式的形式美感

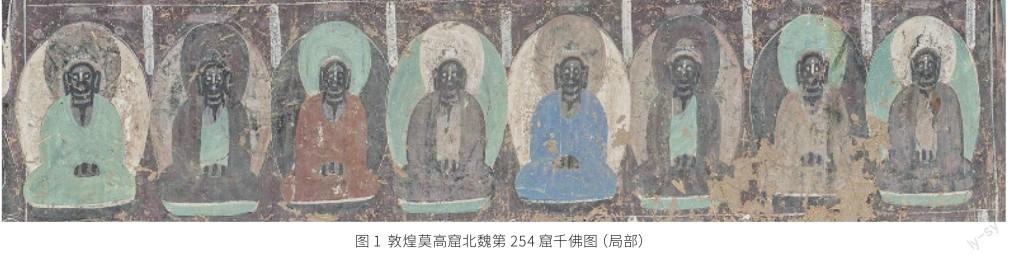

敦煌早期壁画中的千佛图(图1)①大多由连续的平行图组成,形式主要是平行图和波浪图。早期敦煌石窟壁画中的千佛像比较小,形制密,一般画在主佛和佛本生故事画的周围。这种大与小、疏与密的结合,与连续平行的图案使壁画整体具有韵律感。这种节奏感主要是通过对角方向连续排列的视觉特征来呈现的。

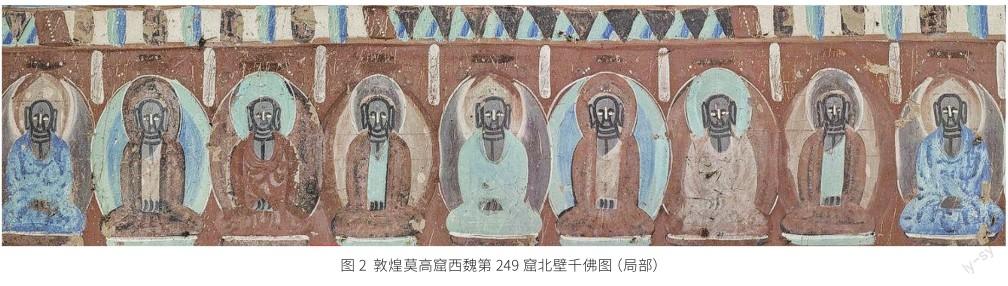

西魏第249窟千佛图(图2)②位于北壁,北壁中间绘说法图,周围由千佛图将说法图包围,上方为天宫伎乐十八身,下方为药叉。窟中千佛图的设置方法以及配色极有规律性,使整个墙面具有富有装饰意味的视觉特征。其中,整体构图呈现斜行方向连续排列的样式,斜行方向有两种类型,一种是由左上连接到右下,另一种是由左下连接到右上。这种构图组合方法使相同线描与配色描绘的千佛图按照水平方向、垂直方向连接成一片,呈现无限的斜行方向。

(二)线条技法的形式美感

敦煌壁画作为中国画早期的艺术形式,特别强调线条独立性。中国画中以线为主要表现手段的笔墨造型,历来被认为效果远不止于色彩。线条作为国画的基础,极具特色,具有无限创意。早期敦煌壁画的线条整体上表现了简洁明快的表现力。线条通过长、密、粗、细、直、深、巧、滑、轻、急、隐的变化,增加了表现对象的生动性。

早期敦煌壁画中的线条,是在中原地区汉晋画的线描基础上发展起来的。早期绘制壁画一般是先用粗壮有力、简练的土红色线条勾勒人物的头部、面部、躯干和四肢轮廓,然后上色,最后用墨线重新勾描,使人物更加生动传神。这些简单粗犷的线条,可以让人深刻体会画家所要描绘的宗教人物的性格、神态和动态特征。

在十六国北朝壁画艺术中,开始出现西域艺术风格。凹凸晕染法表现的立体效果和土红色形成的厚实暖色调形成对比,但线条的作用在壁画中丝毫没有减弱。在西魏第249窟中,虽然有中原和西域两种不同风格的表现,但其以线立形的基本风貌并没有太大的变化。中原和西域风格的融合产生了由中原式的秀骨清象和西域式丰润脸型结合而成的“面短而艳”的新风格。这两种风格在线条上只有粗细、长短、疏密的不同和线色主次地位的不同。千佛图线条整体一致,人物五官以圆形或弧形线为主,躯干、四肢大多以曲线来表现,衣饰以简单的弧线概括。这些充满形式意味的线条,带给我们巨大的美感和视觉冲击力,在这样的视觉冲击下,从美的角度看色彩和壁画本身的内容似乎已经减弱了许多。

(三)色彩语言的形式美感

从绘色方式上看,在敦煌早期壁画的千佛图中,除大色块的平铺外还配合不同色度的晕染,以呈现立体感和肌肤的细微变化。这使得人物的肌肉结构更加清晰,整体神态更显轻快。这种色彩晕染的方式是自西域传入的画法,又称“凹凸晕染法”。一般沿着外轮廓线向内晕染,轮廓处颜色较深,高光处颜色较浅。随着时间的流逝,壁画不可避免地出现褪色和变色现象,有些晕染而成的过渡关系不再清晰,本来自然的过渡仿佛变成较重的深色轮廓线,整体呈现粗犷质朴的风格。

画家通过想象将万物归纳为一种颜色,具有程式化特征。这种程式化的色彩强调画面的平面装饰和秩序。整体用色浓密,局部浓艳,细致入微,色相色阶细腻丰富,局部疏松豪放。这使得画面的色彩具有轻重对比,紧实相宜。整体上和谐一致,浑然一体,各部分画面变化丰富,妙趣横生。

(四)造型与形象的形式美感

单看千佛的形象人物面相条长而丰润,身材修长而潇洒。千佛形象整体体现了“西域式”人物造型和“中原式”人物造型相结合的特征。人物主要以线描型,平涂设色来表现。特别是面部表现,以粗细变化的墨线,勾勒出脸部的五官特征。再以西域式“凹凸晕染法”绘制人物造型,能够突出人体肌肉的块面感和晕染的立体感。早期敦煌千佛图描绘的坐佛像呈纵横式连续排列,各座佛像由华盖、台座、头光、身光、着衣、身体各部分(头、五官、手)组成。华盖呈半圆形,由上下两层构成双层,上层窄,下层宽,台座为莲花座,头光及身光为圆形或椭圆形,着衣样式可以分为两种:“双令下垂式”和“通肩式”。八身图像为一组,这种连续循环排列的组合方式,在八身佛像上体现为相同的着衣样式和相同配色。以整体画面呈现的千佛图,依靠这样的规律性设置,使具有相同配色的图像,呈现斜行方向连续排列的视觉特征。

二、西魏第249窟千佛形式美感的审美价值和研究价值

点、线、面是千佛形式美学的基本要素。点、线、面各有特点,相互联系,可以营造不同的视觉感受。创作者在充分把握点、线、面的艺术特征的基础上,通过联想,将现实与幻想、主观与客观相结合,使整个画面富有节奏感和装饰性。

(一)千佛形象的形式美感赋予画面韵律性

早期的敦煌壁画具有一种粗犷生动的原始美感,浑厚朴实而又稚拙天真。其线条的趋势、色彩的变化、构图的节奏无不带有气韵生动的流畅感和律动感,画面极具想象力和生命力,体现了一种富有节奏变化的韵律美。

敦煌壁画中的千佛形象以其自然且程式化的造型,连续并列式的构图组合形式及简练鲜明的设色风格,形成了富有装饰性的独特美感。在色彩上运用明暗对比、冷暖变化显出立体感,表现方法多样。在构图上,这些单独的千佛形象作为“点”在画面上起到了视觉引导作用。这些“点”不仅在构图上起到作用也服务于画面整体的色彩布局。敦煌壁画整体色彩结构具有装饰性,强烈的装饰美感反映了热烈而醇厚的民族审美特质。千佛形象在整体洞窟壁画中通过巧妙的布局形成整体和谐统一的效果。画风稚拙的千佛形象体现了敦煌壁画不同时代的审美特征。

(二)千佛形象的形式美感研究价值和外延

敦煌壁画存有诸多佛像雕塑、飞天壁画,值得后代学者学习研究,壁画里出现的大量千佛图也同样值得学习借鑒与研究。可以将千佛图的研究成果运用到现代装饰绘画和当代平面设计中。由于人们思维方式的不断变化,装饰画的表现形式也应相应更新。不能只停留在形式美上,更要注重对主观或简单的抽象特征和象征性的提炼。千佛美学研究的价值还在于拓展了装饰画和设计的表现空间,创造了多样的审美趣味,使画面的视觉效果更丰富、更鲜明、更生动。

三、西魏第249窟千佛形式美感融入现代设计语境的应用研究

(一)构思及素材选择

对于千佛图形式美感构成与融入现代设计的过程可以说是一种“去佛化”和“符号化”的过程。在进行整体设计前,人们对于千佛图像及其形式感的归纳都是主动的、感性的,是视觉引导思维不断纯化的一个过程。截取西魏第249窟千佛图局部进行尝试性练习,首先进行对临,而后选择对其形象和构图进行归纳设计,目的是对画面中的构成、色彩以及排布进行各种探索性练习。

(二)构图借鉴及色彩提炼

千佛的形式美体现在设计作品的构图和色彩上。在设计案例的创作过程中,用色尽量贴近敦煌西魏第249窟千佛图的配色规律和古朴神韵,并合理运用色彩组合形式进行千佛图的VI设计,同时再造,将色彩从自然物中解放出来,更加注重自身的装饰性和感染力。千佛的色彩主要选用了赭色、墨绿、卡其、深蓝、象牙白五种颜色。这些色彩被提炼出来,类似于现代设计流行的平面感用色,整体方案呈现简约的特点,留给人优雅和强烈的视觉记忆。

上述现代融合设计表明,从事传统文化创新的设计师只有从最根本的文化内涵中获取灵感,从中寻找规律,并运用合适的载体,才能设计出既弘扬传统文化,又符合现代审美要求的作品。

四、结语

敦煌莫高窟早期洞窟中具有规律性的千佛图值得关注。笔者通过分析其美感的形成要素,证实规律性绘制的千佛图受到构图、线条、色彩、造型四种要素影响,相同配色的图像呈现了斜向连续性的视觉特征。这种由千佛图生发的形式美不仅在石窟空间创造上起到了重要作用,在现代设计中也备受青睐。

本文对早期敦煌千佛图的构图、线条、色彩、造型影响形式美感的程度进行了细致的分析,其构图呈现了程式化、线条概括化、色彩和谐化、造型质朴化的特征,并在长期的历史发展中呈现了独具一格的时代特征。西魏第249窟是敦煌千佛图形式感特征较为典型的一窟,其窟内的千佛形象以其自然且程式化的造型受人关注,连续并列式的构图组合形式及简练鲜明的设色风格,形成了富有装饰性的独特美感。

在设计和创作过程中学习运用敦煌千佛的造型规律,不仅有助于拓宽创作者对石窟壁画艺术的认识,同时对传统元素形式美的提炼也超越了宗教本身和艺术观念的表达,为众多艺术设计领域的创作提供了丰富的资源和借鉴,展现了强大的艺术生命力。

作者简介

史泽萱,女,汉族,辽宁沈阳人,研究方向为敦煌壁画图案派生美学。

参考文献

[1]李甜.浅论线条在敦煌壁画中的美学意义[J].中国包装工业,2014(22):84,86.

[2]生尚尚.莫高窟西魏249窟动物画创新设计研究[D].兰州:兰州大学,2022.

[3]王轩亭.浅谈西魏敦煌壁画中自然神形象的装饰性[J].艺术教育,2020(8):127-130.

[4]周靖鸿.“佛”“道”视角之下审美超越的融合—以敦煌莫高窟西魏285、249窟壁画为例[J].天水师范学院学报,2022(1):48-55.

[5]高阳.浅析敦煌西魏时期装饰色彩特征[J].流行色,2015(12):136-139.

[6]胡同庆.诸神的兼容与佛教的中国化—敦煌西魏时期佛教艺术文化内涵探析[J].美育学刊,2015(2):22-29.

[7]刘瑜.莫高窟第249窟壁画的飞天形象在漆画创作中的运用[D].南昌:江西科技师范大学,2022.

[8]张曼玉.中国传统绘画色彩对现代设计的启示—以敦煌壁画为例[J].喜剧世界,2022(7):136-138.

[9]刘轩彤.敦煌壁画的色彩对于艺术创作的影响[J].流行色,2022(5):53-55.

[10]吕少华.敦煌壁画色彩与现代设计色彩的“和而不同”[J].兰州交通大学学报,2022(2):170-176.

注释

①图1为敦煌莫高窟北魏第254窟千佛图(局部),截取自数字敦煌。

②图2为敦煌莫高窟西魏第249窟北壁千佛图(局部),截取自数字敦煌。