从悬浮到下沉:农村社会心理服务体系建设

2023-05-30廖晓明顾宇娇李鲲

廖晓明 顾宇娇 李鲲

摘 要:农村作为社会心理服务体系建设扎根基层的重要场域,在社会心理服务体系建设中发挥着重要作用。通过对江西省三个省级社会心理服务体系建设试点县进行田野调查发现,农村社会心理服务体系建设特点为:社会心理服务中心覆盖率高,但大多处于“空置”状态;社会心理服务专业人才紧缺,且多数处于“悬浮”状态;农村社会心理服务存在“水土不服”现象,并未“下沉”到农民生活中。主要受三县社会心理服务体系定位、功能以及嵌入形式与村民接受的吻合程度的影响。对此,结合当地农村生产生活特点以及风俗习惯,从社会心理服务人才队伍、平台建设、服务内容以及工作模式方面提出农村社会心理服务体系建设的优化路径。

关键词:农村;社会心理服务体系;田野调查;优化路径

中图分类号:C912.82;C913.6 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2023)03-0101-08

收稿日期:2022-09-22 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.03.11

基金项目:江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD19088);江西省青年马克思主义者理论研究创新工程项目(22QM59)

作者简介:廖晓明,男,南昌大学公共政策与管理学院教授,博士生导师,廉政研究中心研究员,主要研究方向为社会心理服务、廉政研究。

党的十九大报告指出,加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。2018年国家卫生健康委、中央政法委等10部门联合印发《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》,启动为期3年的试点工作,且将“以村(社区)为单位,心理咨询室或社会工作室建成率达80%以上”作为其中一项具体工作指标。历经6年的实践探索,已经涌现出诸如西平“社会心理服务体系建设+乡村治理”模式、砀山县法院“1+3+N”多元化解模式等成功经验,但也存在将社会心理服务等同于“治病救人”[1]的认知偏差,以及地方政府由于认知偏差所造成对政策目标、手段、对象理解的偏差[2],同时面临人才储备不足、政府购买的社会心理服务出现“水土不服”、权责不清晰、平台建设“摊大饼”[3-5]等现实困境。农村作为社会心理服务体系建设的重要场域,是其扎根基层的重要抓手。社会心理服务体系建设在快速城镇化变迁的农村呈现出什么样的特点,如何构建与农民生活文化、乡土人情相契合的社会心理服务体系?基于此,本研究对江西省三个省级社会心理服务体系建设试点县进行田野调查,窥探农村社会心理服务体系建设的实然,以期优化农村社会心理服务体系建设路径。

一、社会心理服务体系:研究与争论

梳理已有的文献研究发现,有关社会心理服务体系的研究主要集中于其内涵研究和实践探索两个方面。

1.社会心理服务体系概念的提出与内涵。社会心理服务体系建设的提出最早源于官方话语,具有一种“自上而下”的政策建构特征[6]。来自中央的文件,如2015年颁布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》以及2017 年的《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》等纲领性文件中,均将社会心理服务体系定位于社会治理范畴。而政党以及政府为贯彻纲领性文件精神,推出系列具体的政策文件,如国家卫生计生委、中宣部等22个部门联合印发的《关于加强心理健康服务的指导意见》,该文件中“社会心理服务体系”与“心理健康服务”同框出现;随后由国家卫生健康委、中央政法委等10部门联合印发的《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》,该文件中“将心理健康服务融入社会治理体系”。此后,国家卫生健康委、中央政法委等部委又于2019-2021年联合陆续颁布了全国社会心理服务试点地区名单及重点工作任务的相关系列通知。这些文件中社会心理服务体系包含了心理健康服务体系。可见,中央文件都将“社会心理服务体系”定位于社会治理层面,而卫生健康委牵头发布的文件中,社会心理服务体系包含心理健康服务体系。

社会心理服务体系是中国新时代社会语境下特有的新概念,之前学术界并未有系统的探讨,其定位及内涵引发学术界广泛的讨论。争议点主要集中于社会心理服务体系、心理健康服务体系、社会治理和公共服务相互之间的关系。一是社会心理服务体系、心理健康服务体系和社会治理之间的关系。如社会心理服务体系就是心理健康服务体系[7-9];社会心理服务体系隶属于社会治理,且包含心理健康服务体系[10-12];社会心理服務体系隶属于社会治理,但与心理健康服务体系有着本质区别[13-14]。二是社会心理服务与公共服务的关系。社会心理服务实质上是公共心理服务[15]。

2.社会心理服务体系的实践探索。学者们从民族地区、不同省份、不同系列等层面结合当地实际情况对我国社会心理服务体系的构建模式进行了探索。如程科等学者认为藏族地区推进心理健康教育服务,需要在一般性的心理健康知识普及中融入藏族的优秀文化资源[16];管健等学者认为民族地区的社会心理服务体系建设主要包含微观层面个体心理健康,中观层面培育理性平和的民族心态,宏观层面筑牢中华民族共同体意识三个层次[17]。张秀琴等学者调查发现,青海省社会心理服务体系建设存在心理健康服务机构成立时间短,以个体咨询为主,经费、人员、硬件等保障措施不足等问题[18];吕红娟认为公务员的心理健康可以通过心理测评及咨询、心理健康养护、心理服务效果评估等心理服务体系建设来实现[19]。

社会心理服务体系是一种自上而下的政策实践,由于其存在政策语境、学术语境以及生活语境三个层面的脱节,致使社会心理服务体系的内涵迄今并未达成共识。政策语境认为社会心理服务体系建设的本质是通过心理疏导、社会心态培育等方式创新社会治理方式,从而实现健康中国、平安中国的目标[6];学术语境中存在社会心理服务体系、心理健康服务体系、社会治理、公共服务之间的关系,以及社会心理服务体系建设的内容、对象、手段等构成要素内涵的争议;生活语境中存在对社会心理服务体系差异化的理解以及多样化的实践探索模式。社会心理服务体系作为实现培育自尊自信、理性平和、积极向上社会心态的一种极具中国特色的本土化探索体系,在学术界和实践中表现出一定的差异性,但也存在共性。如主管部门均为政法委、卫健委、妇联等国家政府部门,且心理学为其理论基础等。本研究认为社会心理服务的应然为,社会心理服务体系作为创新社会治理方式的一种工具,主要内涵为:一是运用心理学规律解决社会治理中的实践问题,实现“由心而治”;二是以积极、发展的视角去解决社会层面的心理问题,培育积极向上的社会心态为主,预防和解决个体心理问题为辅,从而实现健康中国、平安中国的目标。在社会心理服务体系定位以及相关关系鉴定模糊的背景下,农村社会心理服务体系建设呈现出什么样的特点,面临怎样的困境,以及如何将社会心理服务体系“下沉”到农村,这是农村社会心理服务体系建设迫切需要面对且必须解决的问题。

二、社会心理服务体系建设的案例呈现

(一)资料来源

本研究资料来自笔者的教学实践与实地访谈。2019年至今笔者作为江西省社会心理服务授课教师以及社会心理服务志愿者,在社会心理服务实践工作中积累了一定的经验并通过调研以及访谈江西省三个省级社会心理服务体系建设试点县以及乡镇社会心理服务工作的主要干部和相关工作人员、村民等,获取了农村社会心理服务工作的相关资料。

(二)案例呈现

1.三县基本情况。A县于2019年被确定为江西省社会心理服务体系建设试点县,该县所辖9个乡镇,86个行政村。少数民族人口所占比例较大,主要为客家族和瑶族,其中的瑶族村是全省仅有的2个瑶族少数民族行政村之一。全县60岁及以上人口占比为29.97%,14岁以下人口占比23.6%,乡村人口占比为45.62%。B县于2020年确定为江西省社会心理服务体系建设试点县,所轄25个乡镇(其中少数民族乡1个),238个行政村,其中少数民族民族村5个,以畬族居多,有少量的蒙、回、壮等族。全县60岁及以上人口占比为28.33%,14岁以下人口占比27.55%,乡村人口占比为51.26%。C县于2021年被确定为江西省社会心理服务体系建设试点县,所辖乡镇23个,行政村357个,其中梓山畲族村是江西省重点少数民族村。全县60岁及以上人口占比为26.72%,14岁以下人口占比25.36%,乡村人口占比为56.25%。

2.三县社会心理服务体系建设特点。三县社会心理服务体系均呈现出服务中心空置、服务人员不足、考核监管不到位、社会心理服务并未下沉到农民生活中等特点。

第一,农村社会心理服务中心覆盖率高,但大多处于“空置”状态。随着农村社会心理服务体系机制的不断完善,三县均成立了由县卫健委或县委政法委牵头、多部门参与的社会心理服务体系建设领导小组和专家指导组,并建立了县、乡(镇)、村三级社会心理服务网格化管理,印发了《社会心理服务体系建设试点工作实施方案》,且均由县财政厅拨款,建立了农村社会心理服务中心并配置了相关配套设施。三县农村社会心理服务中心建成率均已超过80%,但大多数处于“空置”状态。目前主要将特殊人群、重点人群等少数人群作为农村社会心理服务体系的服务对象。三县均通过组织且调动乡村干部及相关工作人员、心理专家等,对刑满释放人员、精神障碍患者等重点人群以及贫困家庭、留守儿童等弱势人群开展心理状态评估工作,建立心理健康档案、追踪并在必要时提供心理危机干预。特别是将精神障碍患者作为重点关注人群。C县组建严重精神障碍救治管理三级网络,建立了以该县第三人民医院精神科为龙头,乡、村精防人员为网底,民营精神病院为补充的“县-乡-村”三级救治管理体系。三县均对严重精神障碍村民进行了联合随访走访工作,且将农村精神障碍患者的服务情况,如精神卫生综合管理小组数量、规范管理、规范服药以及精神分裂症服药率、居家患者社区康复参与率、严重精神障碍患者报告患病率作为农村社会心理服务成效的考核指标之一。基层工作人员认为农村社会心理服务等同于心理咨询(心理治疗)。他们自认为缺乏足够的心理专业知识与技能,在心理疏导方面存在一定的难度。正如一位参加了15天社会心理专业技能培训的公职人员所言:“已经学习了半个月了,收获是挺大的,但是心理学太深奥了,倾听、共情等心理咨询技术是懂了,但还是很难驾驭,还是不敢去接个案。”(访谈资料:A县SGX乡公职人员W先生)农民对社会心理服务存在“污名化”认识,他们对社会心理服务中心采取避之不及的态度,绝大部分农民认为只有心理有病的人才需要到社会心理服务中心治疗。“社会心理服务中心,好像村里是有这么个地方,我心理又没病,不需要去这种地方。”(访谈资料:B县Z村村民L先生)“免费的,我也不会去那个地方(农村社会心理服务中心),我又没疯。”(访谈资料:C县L村村民H女士)

第二,农村社会心理服务专业人员紧缺,多数处于“悬浮”状态。一是农村社会心理服务人员不足。三县均由县财政专项划拨经费并选派政法系统、卫健系统、教育系统、社会心理服务专项组其他成员单位、乡(镇)、城市社区等公职人员参与社会心理服务人才培训,培训所设置的课程体系主要以获得《心理健康教育指导师专项职业能力证书》《三级心理咨询师专业能力水平证书》为主。A县于2021年首次选派90位公职人员参与培训,乡镇9人,占比10%;B、C两县分别于2017年、2021年先后两次派公职人员参与培训,目前,B县共159人参与培训,乡镇21人,占比13%;C县共302人,乡镇11人,占比3.6%。且1位社会心理服务兼职人员少则负责9个行政村,多则负责32个行政村的社会心理服务工作。此外,三个县均把对教师的社会心理服务能力培训放在首位,且具备社会心理服务资质的人才队伍中教师所占比率最高。但是,农村小学却甚少有教师参加此类培训。农村社会心理服务人员依旧严重紧缺。“社会心理服务人才严重不足,越到下面越缺。”(访谈资料:A县县委政法委书记Z先生)二是农村社会心理服务队伍结构不合理。一方面,农村社会心理服务专职人员紧缺,三个县中只有B县有一位专职人员,“目前,整个县城就我一位专职人员,其他人员都是兼职的,开展工作有时真难。”(访谈资料:B县社会心理服务专职人员L女士)另一方面,目前农村社会心理服务人员主要为兼职人员,且往往身兼数职。三个县中从事社会心理服务工作的兼职人员,均为县委政法委、县卫健委、医院、乡镇综治办、卫生院、人民政府等相关政府部门的公职人员,乡镇及农村的社会心理服务工作主要由乡镇、村卫生院以及综治办的公职人员兼职,“作为卫生院的工作人员,我要负责看病,同时也要驻村、负责综治工作、防疫工作、社会心理服务工作等。”(访谈资料:C县GJ镇人民政府公职人员且为兼职社会心理服务人员A女士)三是社会心理服务人才队伍的激励、培训、考核机制不健全。社会心理服务工作对服务人员的专业素养要求较高,需要专业人员不断更新专业知识与技能。而三县、村对于社会心理服务人才队伍采取由县财政拨款一次性短期培训并获取资格证书的培训方式,并未开展后续相关的提升培训。

第三,三县并未对社会心理服务工作绩效进行全方位的考核、监督与评估,且缺乏相应的激励措施,很难充分调动专兼职社会心理服务人员的工作积极性。“目前,社会心理服务工作仅仅是我整个工作的一小部分,所占考核比率很小,基本上没什么影响。”(访谈资料:C县H鎮兼职社会心理服务人员W先生)“目前没有奖惩措施。”(访谈资料:B县社会心理服务专职人员L女士)

第四,农村社会心理服务存在“水土不服”现象,并未“下沉”到农民生活中。目前所开展的社会心理服务活动主要为心理健康知识宣讲与个案辅导。虽然三县均已开展心理健康知识“六进”活动,其中“一进”就为进农村,且C县将此项工作纳入常态化工作。A、B两县均是按照上级部门要求开展常规性的每年2~5次不等的心理健康知识宣讲。C县开展每月一次的个案辅导。但三县所开展的社会心理服务形式较为单一,对农民参与活动的吸引力不强,“一坐到下面听课,就打瞌睡。”(访谈资料:C县LH村村民W女士)心理健康知识讲座频率较少,主题之间缺乏连贯性、实际操作性不强,且不够贴近农民生活。“听了一次妈妈如何说,孩子才会听的课,当时觉得很有收获,可是在实际中还是不知道怎么用。”(访谈资料:A县HF村村民OY女士)“老师讲得太高大上了,不适用农民。”(访谈资料:B县YF村村民C先生)目前所开展的个案辅导主要针对村民矛盾纠纷、社会治安重点人员、参与信访案件人员等,普通村民很少参与个案辅导。此外,用于摸清村民心理健康状况的心理测评软件的科学性有待商榷。C县部分农村采用了心理测评软件来摸查村民的心理健康状况,一方面由于测评量表中有一些专业术语需要社会心理服务人员翻译成大白话;另一方面由于村民对心理测评工具存在“污名化”的认知,以及受“家丑不可外扬”等传统观念的影响,很难保障村民填写信息的真实性和有效性。

三、农村社会心理服务体系建设的实然分析

三县社会心理服务体系建设取得了一定的成效,但也遇到了发展瓶颈,主要受农村社会心理服务体系的定位、功能、嵌入形式与农民的接受程度等方面的影响。

1.三县将农村社会心理服务定位为社会治理层面的风险防控。社会心理服务体系建设作为创新社会治理方式的重要组成部分,应全面融入社会治理的方方面面,小到社区(农村)社会心理共同体构建[20],大到“共建共治共享”新时代社会治理格局构建[21],而不仅仅局限于风险防控方面。三县将社会心理服务体系定位在风险防控方面缩小了社会心理服务的范围,社会心理服务的内容应包括用心理学规律解决社会治理中的实践问题、解决社会层面的心理问题、培育积极向上的社会心态、普及心理健康知识、开展个体或团体社会心理服务活动等,且服务对象应为全体村民。由于社会心理服务定位的局限,致使其将主要服务对象确定为弱势群体和可能存在治安隐患的重点人群等少数群体,从而忽视了普通村民的一些普遍性的心理问题及心理需求。三县60岁以上的老人与14岁以下的儿童占比已超过人口总和的50%。随着大量农村青年劳动力涌向城市,致使多数村庄成为“空心村”,长期居住村民多为老人和儿童,养老问题、老年孤独和隔代教育、儿童孤独以及行为异常问题等都是农村普遍存在的社会心理问题。

2.农村社会心理服务体系“服务”功能与“治理”功能尚未完全融合。社会心理服务体系兼具“治理功能”与“服务功能”,应走向“治理功能”与“服务功能”的复合导向[22]。三县的社会心理服务体系的“服务功能”主要表现为针对广大村民所开展的心理健康知识宣讲、村民心理健康状况普查、个体心理咨询、心理危机干预等心理健康活动,开展服务活动的主体主要为心理咨询师,他们在个案辅导中要遵守价值观中立、助人自助和来者不拒、去者不追等心理咨询原则,协助来访者解决的是心理问题。“治理功能”主要体现为针对可能存在安全隐患的少数重点人群所开展的情绪安抚、各种利益协调等消除安全隐患的多种方式共存的活动,此时公职人员所应用到的心理学方法仅仅是实现维稳、消除安全隐患的社会治理的一种工具。而现实中,一些村民的问题往往纠缠了心理问题和现实问题,夹杂着物质利益和精神利益。“一些农民上访,就是因为他认为政府给他的钱没有达到他的期望,你和他怎么沟通都没用。”(B县矛调中心公职人员C女士)面对这类问题,只有将服务功能和治疗功能相融合,才能达到事半功倍的效果。

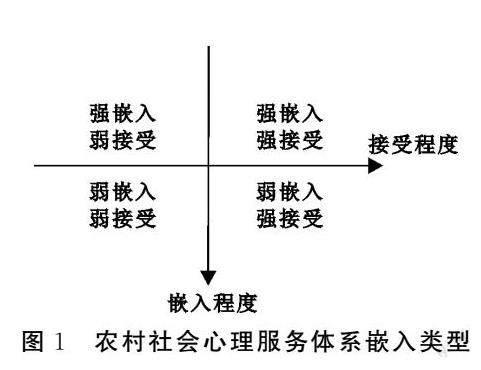

3.农村社会心理服务工作的嵌入程度与村民的接受程度不相吻合。嵌入程度是指农村社会心理服务体系与农民生活方式相适应的程度。以村民接受程度和嵌入程度为横纵坐标,可以形成四种类型(见图1)。四种类型中,按照效果大小顺序依次为强嵌入-强接受、强嵌入-弱接受和弱嵌入-强接受、弱嵌入-弱接受,强接受-强嵌入是最为理想的模式。目前三县的社会心理服务工作主要属于弱接受-弱嵌入形式。一方面,村民对心理服务存在“污名化”认识,加之长期受“家丑不可外扬”观念的影响,极易对社会心理服务工作产生排斥心理。且由于多数村民自我觉察力与领悟力较弱,对其开展较为深入自我探索心理辅导,效果相对较差。另一方面,社会心理服务作为一种自上而下且外来的服务模式,以西方心理咨询实践中所形成的心理咨询与心理治疗为主要服务手段,并未与村民普遍接受的具有当地特色的谈心谈话等处理问题的工作模式相融合,致使目前开展的社会心理服务并未与本地村民的生活方式相适应,未实现村民在潜移默化中认可并接纳社会心理服务,并将其作为自己生活的一部分的强接受-强嵌入的理想模式。

四、农村社会心理服务体系建设的路径优化

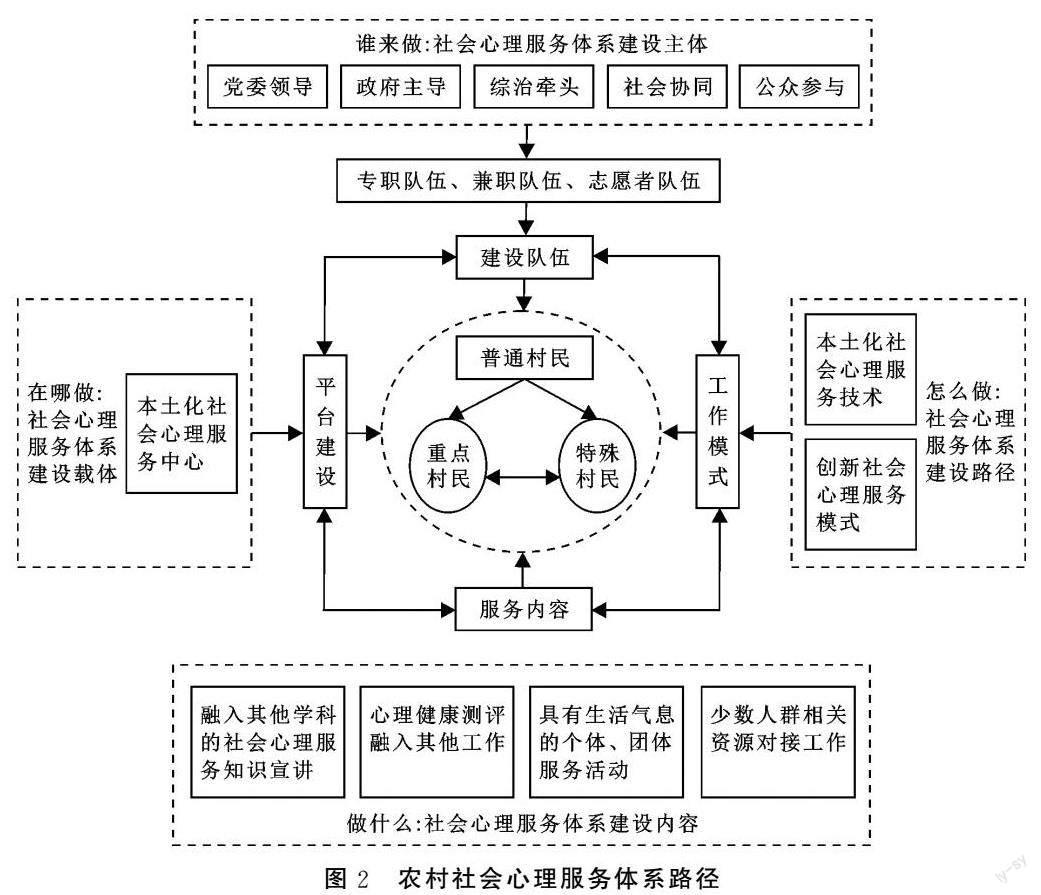

农村社会心理服务体系建设的目标是实现健康中国和平安中国,作为创新社会治理方式的一种工具,既要实现服务功能与治理功能的融合,同时应与当地农民的生活习惯以及风俗相适应,才能真正融入当地农民生活,且更好地发挥其功效,否则,就会形式大于内容而事倍功半。具体可以从农村社会心理服务体系建设的主体、客体、内容、载体、路径等方面而来探讨(见图2)。

(一)谁来做:农村社会心理服务体系建设的主体

农村社会心理服务体系建设的主体由党政领导、社会协同、行业自律、专业支撑、财政保障的组织框架下所建立的社会心理服务专职、兼职和志愿者三支队伍构成。首先,要形成以政法、卫健系统公职人员为主导的专职队伍,以教育系统、乡镇干部等其他政府部门公职人员为主体的兼职队伍,并充分吸收有心理、精神卫生教育背景的专业人员、乡村热心村民、威望村民等广大志愿者队伍而形成社会心理服务人才队伍合力。其次,厘清开展农村社会心理服务工作所涉及的政府部门的权责范围。农村社会心理服务体系建设作为一项系统工程,需要根据不同部门的特点及优势规划好其在社会心理服务工作中的角色、作用,建立权责清晰、明确的协同工作制度。如卫生健康委统筹管理社会心理服务的整体发展,教育部门主管学校教师及学生的社会心理服务工作,财政部門则负责社会心理服务的收支及预算,宣传部门负责对社会心理服务意识形态宣传等。再次,要建立和完善农村社会心理服务工作投入保障机制。政府部门应统筹预算专项经费,同时,鼓励各地结合实际拓宽社会心理服务筹资渠道,出台并完善政府购买社会心理服务的相关政策及操作办法,积极引导社会资本融入社会心理服务工作中。最后,要提供并完善不同层次农村社会心理服务人才的晋升、培训、督导等激励机制,并将各项保障规范化,为农村社会心理服务人才队伍赋能,促使其全身心地投入到该项工作中。

(二)在哪做:农村社会心理服务体系建设的载体

农村社会心理服务中心作为社会心理服务嵌入农民生活的重要载体,在当前农村社会心理服务工作中发挥着重要作用。农村社会心理服务中心选址应符合农民的心理特点,并与农民的生活习惯、风俗等相适应。一方面,服务中心接待室和团体活动室应选在本村人流量较为密集的中心地带(本村中心点、诊所附近等),方便宣传社会心理服务知识,也方便村民逐渐适应社会心理服务中心的存在,而个体心理辅导室应选到相对较为安静的地方。另一方面,服务中心的布置应融入一些当地特色元素,比如将三县具有代表性的茶元素、脐橙元素等融入到社会心理服务中心。通过一些熟悉的元素,让村民逐渐减少对社会心理服务中心的排斥心理,渐渐接纳社会心理服务中心。

(三)为谁做:农村社会心理服务体系建设的客体

农村社会心理服务工作的对象应为全体村民,主要解决的是村民生产生活中普遍存在的、具有共性的社会心理问题。如老年人的孤独情绪、婆媳关系、留守儿童心理偏差等问题。同时,也要关注本村特殊人群如性格孤僻人员、贫困家庭、就业困难人员、长期处于不和谐状态的家庭等以及对社会治安有潜在危险的重点人群,如精神障碍患者、吸毒和戒毒人员、信访重点人群、邪教人员、辍学青少年、艾滋病病毒感染者等。

(四)做什么:农村社会心理服务体系建设的内容

农村社会心理服务工作应以农民喜闻乐道的方式融入当地农民的生活,应基于农村人员流动性较小,人员相对熟悉以及人际交往频率较高且信息传播速度快等特点。主要服务内容为:首先,应将家庭教育、卫生、法律等与村民息息相关的知识融入到心理健康知识宣讲中,改变村民对于社会心理服务工作的片面认知。通过政法、教育、民政、公安、卫健委等部门联合开展形式多样的社会心理服务进农村活动,让村民近距离接触并感受社会心理服务,从而破除村民认为有心理疾病的人才需要社会心理服务的旧观念,帮助村民形成对社会心理服务体系较为全面且科学的认识。其次,将心理健康状况测评融入到乡村振兴、了解民情等工作中,通过走访村民家庭,收集村民家庭基本情况、心理健康状况水平和心理诉求等信息,建立心理档案,并积极主动地给予相应的辅导,从而避免极端事件的发生。再次,要创造性地开展社会心理服务个体与团体活动,主动走出社会心理服务中心,走进农民生产生活的活动场所,如农闲时间与村民“家长里短地闲聊”,了解村民的心理状态和心理需求。最后,对于特殊村民、重点村民以及其他需要关注的村民定期做好回访与心理服务工作。此外,还可以对接相关资源,如政策资源、经济资源、信息资源等,为重点和特殊人群提供更加便利的服务。

(五)怎么做:构建乡村社会心理服务体系之路

农村社会心理服务体系建设要采取“接地气”的方式融入当地农民生活,要尊重农民原有的休闲娱乐方式,避免由于对农民原有休闲娱乐方式的全盘否定而受到农民的排斥。一方面,本土化农村社会心理服务技术可以将社会心理服务活动融入当地所举行的乡村文化活动中,如村民喜欢看戏,就可以开创乡村心理文化情景剧、大舞台等活动,倡导村民自导自编自演心理情景剧,通过社会心理服务人员专业的指导,帮助村民学会一些心理调适方法。其次,开展农村社会心理服务+模式。农村社会心理服务体系要结合本村的特点以及现有资源与条件,尽可能将社会心理服务活动融入到农村所开展的其他工作中。如可以开展党建+农村社会心理服务,发挥农村基层党组织的引领作用,定期开展社会心理服务主题讲座、“面对面谈心”活动等,积极主动了解村民的心理需求,并给予及时指导与帮助。同时还可以开展客家文化+农村社会心理服务、广场舞+农村社会心理服务、综治+农村社会心理服务等活动,以润物细无声的方式将农村社会心理服务工作渗透于村民生活的方方面面。

参考文献:

[1] 辛自强.社会心理服务不等同“治病救人”[J].北京观察,2018(09):16-17.

[2] 周生虎,胡泊.县级政府社会心理服务体系建设探讨[J].领导科学,2019(14):47-50.

[3] 伍麟,刘天元.社会心理服务体系建设的现实困境与推进路径[J].中州学刊,2019(07):75-81.

[4] 伍麟,刘天元.社会心理服务体系建设的实践路径与现实困境——基于河南W县的经验分析[J].北京行政学院学报,2019(06):86-93.

[5] 伍麟,杨旸.农村社会心理服务体系建设中的技术应用[J].中州学刊,2020(04):76-81.

[6] 张淑敏,吕小康.社会心理服务体系的政策语境与行动逻辑[J].南开学报(哲学社会科学版),2021(06):68-77.

[7] 傅小兰.加强社会心理服务体系建设[J].人民论坛,2017(S2):124.

[8] 陈雪峰.社会心理服务体系建设的研究与实践[J].中国科学院院刊,2018,33(03):308-317.

[9] 乔志宏,赵丽.健全社会心理服务体系正当时[N]. 法制日报,2020-03-23(04).

[10] 王俊秀.社会心理学如何响应社会心理服务体系建设[J].心理技术与应用,2018,6(10):579-589.

[11] 王俊秀.多重整合的社会心理服务体系:政策逻辑、建构策略与基本内核[J].心理科学进展,2020,28(01):55-61.

[12] 汪新建.何以“治心”——兼论心理学如何服务社会治理[J].南京师大学报(社会科学版),2021(04):71-79.

[13] 辛自强.社会心理服务体系建设的定位与思路[J].心理技术与应用,2018,6(05):257-261.

[14] 俞国良.社会转型:心理健康服务与社会心理服务[J].黑龙江社会科学,2018(04):62-69.

[15] 吕小康,汪新建.中国社会心理服务体系的建设构想[J].心理科学,2018,41(05):1026-1030.

[16] 程科,何雯静.民族地区社会心理服务体系的路径探索——基于藏区青少年心理健康观的质性研究[J].民族学刊,2021,12(12):60-70.

[17] 管健,杭宁.少数民族地区社会心理服务体系建设研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(10):220-227.

[18] 张秀琴,罗扬,马晓霞.青海省社会心理服务体系建设的现实基础与未来展望[J].青海民族大学学报(社会科学版),2020,46(04):1-8.

[19] 吕红娟.现代社会公务员心理服务体系的构建与实施路径[J].南京社会科学,2020(09):33-38.

[20] 孟可强,王丽,李旺,等.构建乡村社会心理服务体系 助力乡村振兴战略[J].中国科学院院刊,2023,38(03):444-454.

[21] 张广利,濮敏雅.新时代“共建共治共享”社会治理格局的内涵解析及构建途径[J].人民论坛·学术前沿,2020(07):108-111.

[22] 王山,荆嵋.超越单向度:社会心理服务体系功能及价值的检视[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2022,50(03):90-97.

Abstract:As an important field in the construction of social psychological service system rooted at the grassroots level,rural area plays an important role in the construction of social psychological service system.Through the field investigation of three pilot counties in Jiangxi Province,it is found that the characteristics of the construction of rural social psychological service system are as follows:the coverage rate of social psychological service centers is high,but most of them are in the state of “empty”;Social psychological service professionals are in short supply, and most of them are in a “suspended” state;the phenomenon of “not acclimating to the soil” exists in rural social psychological services,and they do not “sink” into the life of farmers.It is mainly affected by the positioning,function and the degree of compatibility between the embedded form and the villagers acceptance of the social psychological service system in the three counties.On this basis,combined with the characteristics of local rural production and life and customs,the optimization path of rural social psychological service system construction is put forward from the aspects of social psychological service talent team,platform construction,service content and work mode.

Key words:rural area;social psychological service system;field investigation;optimized path

(責任编辑:王倩)