原型空间在“白蛇传”电影中的二重性表达

2023-05-30刘苗苗

作者简介:

刘苗苗,博士,广东技术师范大学文学与传媒学院副教授,研究方向:电影美学、类型电影。

摘 要:本研究以流传最广泛的志怪民间故事“白蛇传”为底本,从电影原型空间的二重性角度研究一个流行文本得以畅销的原因。“白蛇传”的故事如此流行,正是因为其大的场景转换包含着原型空间,原型空间可以定义故事基调、暗示人物身份,并与情节结成对应关系,使故事便于记忆和传播。从文学到电影,原型空间的作用得以放大,因此改编的成败也总是与原型空间的使用密切相关。

关键词:原型空间;二重性;“白蛇传”;改编

中图分类号:J939

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2023)03-0012-07

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.03.002

作为中国四大民间故事之一的“白蛇传”,一直是影视等诸多媒介争相改编的对象,直到近年有新作品不断问世。为什么这个故事流传如此之广泛?相较于另外三大民间故事,为什么唯有“白蛇传”能够抵御时间的考验?关键在于故事的传播方式,大众的偏好形成了人际传播的分野。很显然,人际传播范围更广,口碑更好的故事是更容易被记住的故事,那么什么样的故事便于记忆呢?

笔者从类型电影的研究中发现,根据IMDB的TOP250(截止于2022年12月31日)影片数据统计,包含着某些视觉空间的类型电影特别受观众欢迎,以至于该空间反复出现在各种作品中。如果类型电影是生产者与受众共谋的产物,那么,作为视觉符号的电影空间是不是也包含着可辨识的模式?巴什拉现象学的空间研究给予我们启示:原来空间不是沉默的,不是被动的,是有生命力的,人们对空间的偏好不是无限的,是有限的,在文学乃至影视作品中,一些空间反复出现,作者和受众却对此乐此不疲,就如同人们对原型人物、原型情节的喜好那样。因此,可以透过那些纷繁复杂的诸多场景,归纳出屈指可数的几种形式,并阐释一个新的概念——原型空间。

原型(archetype)即事物的本源模式,是心理中明确的形式的存在。原型是无意识的产物,是一种集体经验。特定的原型空间引发了受众的特定想象,它形成了期待视野。原型空间与原型人物和原型情节的关系正如可乐瓶装着可乐一样,一旦观众打开了瓶子,沉浸在可乐的美味中,就会忘记瓶子。但是毫无疑问,多次品尝可乐后,观众只要看到可乐瓶,就开始咽口水,这就是原型空间所起的作用,它激起一种自然的反射,观众只有对着原型空间才能回味此前的观影经历,如果作者不顺从受众的这种需求,就会遭到抛弃。有了原型空间这一工具,就可以将人物与情节装载进来,将受众、作者与文本的关系嫁接起来,可以发现一部畅销作品的全部秘密。

为了清晰地论述,本文将以明代冯梦龙的拟话本小说《白娘子永镇雷峰塔》和清代梦花馆主的《白蛇全传》为文学底本,选取有代表性的改编作品包括四部电影《荒塔沉冤》(1939)、《白夫人的妖恋》(日本,1956)、《青蛇》(1993)、《白蛇传·情》(2019),一部连环画《白蛇传》(人民美术出版社,1956),按照故事的顺序挑选出六大情节(邂逅、开店、酒变、盗草、索夫、镇塔)和五大主场景(渡船、家宅、仙山、寺庙、塔),从原型空间如何帮助定义故事基调、识别人物的身份、预示情节走向三个方面分析这些作品的得失、传播效果、受众体验等。

一、原型空间定义故事基调

因恰逢西湖一场雨,白娘子与许仙邂逅在一艘渡船上。船既是一个公共空间,又是旅行中的临时居所,既开放又私密,既安定又动荡,旅人的关系既亲密又疏远。船的原型是过渡礼仪所指的阈限空间。阈限空间是原型空间的一种特殊情况,它处在两个不同性质空间的过渡地带,其特点是既不属于这里,也不属于那里,但又兼具两端的特征,边界难以确定。如处在大海和陆地之间的沙滩,处在固体和液体之间的沼泽等。船处在岸与水之间,动与静之间。船与火车一样,是一个漂泊的符号,这种充满不确定性的空间很容易使人物陷入“一种无助的迷茫之中,任由越轨和禁忌之事肆意上演而动弹不得。”[1]

对类型电影来说,閾限空间的“过渡性将角色带到经验的边缘,使其容易出现反常和越轨行为,打破社会的禁忌,从而造成与家庭、族群、制度的激烈冲突”[1],但是这种反常正迎合了成年观众的需求。“我们之所以享受欣赏艺术作品的乐趣,正是因为艺术作品能够使我们走到我们正常经验的清楚结构的后面,审美的愉悦来源于对不清楚的形式的感知。”[2]渡船作为阈限空间构筑了一个似真似幻,似仙境似妖境、似吉似凶的西湖。就好似白娘子那二重性的身份一样,一只蛇精人化以后,美貌赛过神仙,迷惑了许仙和读者,观众和许仙一样,一方面希望梦幻不要破灭,一方面感到深深的恐惧,这就使得作品呈现出一种魅惑力。

“类型化场景是原型空间的具象化,场景是一个包含了空间填充物的道具系统,其目的是为影片提供规定性情境。”[3]诸如乌云、雨、雾、声音、波光等构成了空间的填充物,原型空间被这些填充物包裹着,对于创作者而言,蕴含着原型空间的场景总是与文本以及个体经验相关,因此不存在千篇一律的场景,有时场景有点浪漫,有时有点恐怖,有时又是情色的。但阈限空间的多义性为作品带来了更多的观看旨趣。男性观众窥视着女主人公,对于女人是蛇精的警戒熟视无睹,女观众从这场虐恋中依稀看到了某些浪漫,双方都从这种空间的迷离性中发现了自我的需求。

如果缺少了阈限空间——渡船,就缺少了这种二重性的基调。譬如《白蛇传·情》的改编选用了《白蛇全传》的设计,即白娘子寻找前缘,一眼认出许仙,于是追上桥去。《白娘子永镇雷峰塔》确实有二人共伞的情节,但那是在乘坐渡船之后。《白蛇传·情》的改编删除了渡船,改为桥头相会共叙伞中情(图1)。邂逅变成了重逢,不确定性变成了确定性。一提起前缘,就好似作者直接告诉观众,你应该怎样看这场戏,而不是让观众自己领悟。此外,桥是通道,不具有渡船的私密性,暴露在大庭广众之下的眉目传情显然不符合故事语境。

因此,原型空间暗示故事的基调,提前与观众达成了某种默契。

二、原型空间锚定人物身份

(一)家宅与洞府

变成人形的白娘子依然保有双重性的身份,蛇妖处在人和兽之间,妖是动植物或无生命者的精灵,视觉上呈现的是人,但性状是半人半兽。即使多年修炼不再吃人,但妖的属性未变,一旦变蛇就意味着动物性占据上风。文学文本的本意是,白娘子要进行妖向人的置换,而她必须做出仙的业绩,才有可能实现初级目标。观众更希望白娘子是仙,如果不是法海——这个父权的符号破坏了计划,许仙过的就是神仙的日子。但白娘子妖化,要吃了许仙的情节是必须有的,不管动机是什么。文学文本在这个问题上是自相矛盾的,本意是警示男性,警示伤风败俗,但最后故事看上去白娘子像是受害者,也因此给后来的改编者篡言的机会,甚至让其身份发生了根本性转变,从妖/人成为妖/仙,违背了原作者对人物的意愿,这一切的肇始就是没有利用洞府的原型空间。没有洞府,白娘子的身份就无法确认,最后很可能变成仙,至少也是秦香莲了。

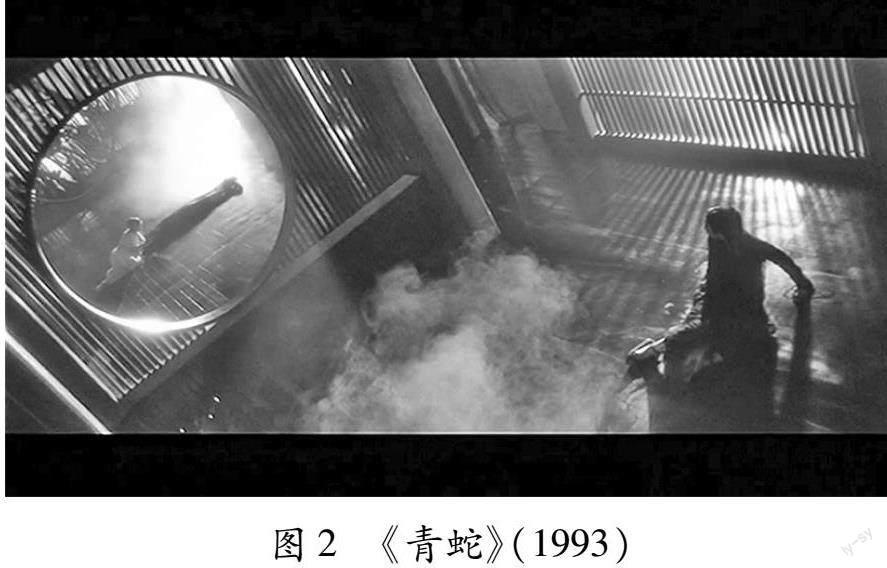

看看《搜神记》的李寄斩蛇对蛇的描述。东越闽中一带有一座庸岭,高几十里,在它西北部的低湿之地有一条大蛇,长七八丈,粗十多围,当地虽然经常祭祀牛羊,但它仍然最喜吃人,已经吃了九个献祭的童女,李寄自愿作为童女献祭给蛇,将蛇引出洞中砍杀。李寄斩杀大蛇后进入洞中,发现了九个女孩的头骨,这一笔强化了女侠的勇气。想来居住在洞中是蛇的本性,吃人是蛇进化为妖的途径,那么白娘子在得道之前是不是也住在阴暗潮湿的洞中?是不是也吃过人?现代的故事应强化其作为“精”的一面,强化其修炼不到家,不仅在许仙面前,在邻里面前也时常会露出马脚,经常在人和蛇之间出现不稳定的变化,变化以后就要吃人,而其不断在人性和兽性之间徘徊和挣扎,这样的人物才有二重性,这样的情节才能紧紧钩住现代观众的神经。白娘子是否出现在妖精洞对观众的认知是至关重要的,她出现在妖精洞,就是妖,她一直在美宅里,观众就会忘记其原始身份。因此故事有必要在洞府—美宅、美宅—洞府之间发生场景转换。当然,如果能将家宅布置成洞的形态,也能收到一部分身份认证的效果,如《青蛇》在空间布置上的特点,白蛇和青蛇所居住的不明来历的府第可能引发对阴宅、墓地的联想(图2)。

(二)家宅与垂直空间

许仙夫妇婚后,经营了一间药店,他们需要一个商住两用的家宅。众多电影版本以平铺家宅为主,唯有人民美术出版社1956年版的连环画《白蛇传》设计了二层楼的家宅,即一楼为公共空间——商铺,二楼为私人空间——卧房(图3)。向上建造垂直空间有助于对家宅想象力的延伸。“家宅被想象成一个垂直的存在,它自我提升,它在垂直的方向上改变自己。它是对我们的垂直意识的一种呼唤。”[4]垂直空间的上层提供了对空间有如青楼的想象,藏在二楼的白素贞不就是青楼里等着和许仙私会的花魁吗?一个充满智慧又有致命诱惑力的风尘女子,自己出资,自己择夫,自己成家的举动正如杜十娘、茶花女。只有青楼女子无需父母之命,媒妁之言,而一个有婚姻自主性以及经济独立性的女性事实上威胁了男性作为第一性的统治地位。历史上出现过第二性占统治地位的时代,男性则变成了雄蜂,这是第一性刻在记忆中的原始恐惧,即使白娘子不是蛇妖,她的结局也必然是悲剧性的。

所以,对于类型电影来说,原型空间有助于锚定人物的身份,锚定人物的身份助推观众的购买。毕竟,观影者对情节是后知的,其通过海报或者预告片中的人物和空间对影片的情节完形。原型空间就像一个标签,决定着观众是否选择该商品,譬如太空场景一出现,观众就知道这是一部科幻片,而那些穿着太空服的角色,就会自然纳入这一空间的规定情境。

三、原型空间与情节对应关系

空间与事件之间有一些特定的组合方式。如“月光下阳台上的爱情,高山之巅好高骛远的幻想,小旅馆内的幽会,废墟中幽灵的出现,咖啡馆里的吵闹。在中世纪文学中,爱情场面常常发生在一个特殊的空间,与事件十分贴合,这就是所谓迷人的地方,由一块草地,一棵树和一条流动的小溪组成。”[5]这些空间是事件发生的场景,而使这些场景成为迷人地方的原因恰恰是這些场景中蕴含的原型空间。譬如渡船场景之所以迷人,是因为阈限空间的边界不确定性丰富了作品的内涵。了解原型空间,有助于我们不再含混地把场景看作统一的整体,或者仅仅是背景,而是将其先聚焦再放大,不仅看到宏观也看到微观,不仅关注外部空间也关注内部空间,对于分析复杂的场景来说,原型空间是一个有力的工具。

(一)酒变/角落/安全与危险

在家宅中最重要的原型空间是角落,角落是稳定性的大空间的邻近所在,如壁橱、墙角、床、梳妆台,“家宅中的每一个角落,卧室中的每一个墙角,每一个我喜欢蜷缩其中、抱成一团的空间”,[4]173-174对新婚夫妇来说都是甜蜜的所在。“角落首先是一个避难所,它为我们确保了存在一个基本性质:稳定性……在自己的角落里获得安宁的存在。”[4]174同只有一层的家宅相比,二楼提供了垂直方向上梦想的价值,它是许仙夫妇的秘密花园,躲在自己的角落中是舒适和安全的。但是端阳节的酒变打破了平静。

白娘子因饮下雄黄酒而痛苦,她躲进床帐,放下帷幔,隔绝了外面的世界,“当我们躲避在角落里时,我们的身体以为自己隐藏得很好。”[4]175但是对于掀开帷幔完全没有防备的许仙来说,黑暗的角落中赫然窜出的庞然大物是足以将其吓死的。关键是蛇与角落的比例,如果蛇太小,其趴在角落中就构不成威胁(图3)。角落是不能太宽敞的,它必须包裹着隐藏于其中的巨物,以强化变形所产生的巨大能量。相较之,《青蛇》在蛇精现形后的尺寸是符合预期的,这让我们想起了李寄所斩杀的大蛇。

其后角落进一步发挥了其辩证性,端阳节事变后,许仙虽被救活,却对妻子产生忌惮。对于许仙来说,二楼角落曾经有多么安全,现在就有多么危险。原型空间的二重性引发了矛盾,通过垂直空间中的平行蒙太奇,夫妻各自的内心活动不言自明(图4)。

角落是辩证的,有时令人信任,有时使人害怕,角落在它的拥有者和闯入者之间随时变换着功能。

(二)盗草/缺失的原型空间

仙山盗草紧随端阳酒变之后,但改编电影普遍在这场戏上表现不佳,山是一个巨大的场景,如果不能在其中找到原型空间,情节就无法聚焦。采用何种原型取决于要制造何种冲突。盗宝并全身而退是主人公的动机,空间就要成为这一动机的障碍。我们可以比较一下《空山灵雨》(胡金铨,1979)故事开篇的盗宝段落,女飞贼要在诺大的三宝寺内盗取佛经,这里院落众多,有数不清的门和回廊。她要进到每一个可能的房间翻找,还要躲避往来的僧人,被发现还得来一番打斗。当场景与情节匹配,故事就会焕发出强烈的戏剧性,场景中的原型空间——迷宫发挥了决定性作用。

迷宫可以定义为:“局限于高墙之内,至少包括一个入口或一个中心、没有可识别标记的错综复杂的路。”[6]“入口的门是迷宫的仪式化场所,……进入迷宫大门之后,映入眼帘的是交错的通道和众多的门,……因此他们感受到比实际空间大得多的空间。交错的通道与门也创造了迷失的感受,使空间成为行动的阻碍。同时,迷宫也意味着误入歧途,遇到死胡同,无谓地前进却回到原点等各种情节冲突。”[3]有一定规模的寺庙、府院都是迷宫的再现。因此仙山盗草如果模拟迷宫空间,譬如灵芝草长在神仙的府院内,这里有瀑布,有洞,有树,有神殿,有院落,那么盗仙草的行动路线就会更加戏剧化。

当然,迷宫只是提供了可能的原型空间之一,《青蛇》则提供了另一种可能性。这是一处有瀑布、深潭的山谷,在这样的空间中,观众普遍期待主人公下潜,向深潭更深处探索。但白娘子盗与逃的动作皆在水面完成,其后青蛇与法海水中斗法亦没有使用水下摄影。比较一下《黑湖妖潭》(Creature from the Black Lagoon,1954),妖怪在水下与毫不知情的女主人公伴泳的场景为什么如此令观众难忘?凹形空间一旦建构好之后,深谷下面有深坑,深坑下面有深洞才是观众的希求,人物如果不向更深处运动就不能满足观众对这一原型空间的期待。

(三)水漫/神圣空间/秩序与混乱

寺庙是中国的神圣空间。严格地说,寺庙作为神圣空間是原型空间的组合形式,不是最小的原型单位,但在发挥神圣功能方面,我们暂时需要将寺庙看作一个整体。

“神圣建构了世界,设定了它的疆界,并确定了它的秩序。”[7]7在神圣空间以外的世俗世界则是“一个异质的、混沌的空间,在这个世界中居满了鬼魂、恶魔和另类人”[7]6-7,神圣空间“构成了通向天国的通道,并确保了与诸神的联系”[7]4,而它本身的空间形制则是对天国的模仿。西方大教堂的穹顶、中国寺庙的藻井,都以不可企及的高度象征天宇的崇高与神圣,其原型为苍穹。苍穹为半圆形,象征着人体小宇宙的最高处天灵盖,思想在此处集聚,站在苍穹之下,仰望高处端坐的神像使人“处于一种被很多事务环绕的状态,而不是将注意力集中在前方一个小的区域内。”[8]向上仰望被巨大的空间所震撼,引发人的敬畏和灵魂飞升的神圣感。因此神圣空间是净化灵魂的空间,常与救赎情节形成对应关系。唐代裴铏所著志怪小说《传奇》中的一则故事《孙恪传》,讲述落魄书生孙恪在一个高门府第偶遇一绝色女子袁氏,结为夫妻,过上了富足的生活。后孙恪赴任途中携家人路经端州峡山寺,袁氏见到一群野猿,遂撕裂衣服化身老猿追随而去。寺中住持见状恍然大悟告知孙恪,袁氏是自己做小沙弥时养的一只野猿,高力士爱其聪慧带入宫中献给天子,后经离乱,再无音信。袁氏虽与孙恪生两子,却不留恋人间,归隐山林才是其志。可以发现《白娘子永镇雷峰塔》明显受到《孙恪传》的影响,只是神圣空间的功能与《孙恪传》已然不同。

在《白娘子永镇雷峰塔》描述的索夫场景中,白娘子带小青驾船来寻夫,遭到法海斥责后未敢答话,翻下水底便逃走了,可见在文学文本的观念中,寺是阳性的象征,父权的标志。不可把灾难引向神圣空间,否则亵渎权威。但是现代文本则没有这种禁忌,其后的改编本增加了白娘子水漫金山寺的情节。对影像故事来说,在神圣空间中发生的灾难性事件强化了叙事动力,对寺庙的破坏,是对秩序规则的挑战,打破禁忌给观众带来的释放感无与伦比。这就是《火烧红莲寺》《少林寺》受到热烈欢迎的原因。

水漫金山寺效果虽然震撼,但也不应忽略对神圣空间内景的利用。如果神圣空间断然拒绝异类的进入,会造成清晰的等级关系,法海就成了一个脸谱化的符号(图5)。如这场对话在神圣空间中发生,法海的言语将更具备神圣性,其劝导的力量会自然产生。

(四)镇塔/螺旋/升华与堕落

塔是古老的建筑,是具备穿透力的形象。塔因为其内部的悬梯状通道,构成了原型空间——螺旋。从物理性上来说,螺旋有巨大的能量,龙卷风不是带走了桃乐丝和她的房子吗?漩涡则可以把一艘巨轮吞进去。螺旋有上升与下降两种动向,它是通道,向上的螺旋无限接近天堂,下降则走向地狱。我们通过一段螺旋状的梯子到达目的地,和直路的意义明显不同,螺旋使路途有更多的曲折和变化,螺旋带来迷醉的感受。只要看看儿童对旋转木马的喜爱,就知道人们痴迷于螺旋的原因。《迷魂记》(Vertigo,1958)、《三十九级台阶》(The Thirty Nine Steps,1978)都用螺旋成功迷惑了主人公。

塔是上升的螺旋,被赋予更多神秘性,常与悬疑故事形成组合,螺旋的最高处总是藏着一个秘密,吸引着主人公的探究,《西游记》第六十二回“涤垢洗心惟扫塔”以扫塔为契机揭开了宝塔被污的秘密。《迷魂记》《禁闭岛》(Shutter Island,2010)对塔的使用同理。

对于“白蛇传”来说,塔是作为幽禁的意向使用,其原型空间的功能没有充分发挥。这颇似格林童话《莴苣》,女巫囚禁莴苣姑娘的塔是没有门的,因此楼梯也就没有发挥作用。但《莴苣》是从被囚讲起,“白蛇传”却以囚禁作为结局,原型空间的功能没得到发挥,因此《白蛇全传》等故事延伸了白素贞之子救母出塔的情节。杨小仲导演的《荒塔沉冤》使用了起源故事的讲法,从塔开始讲起,自觉利用了上升的螺旋(图6),开启了原型空间利用的电影化思路,是值得赞赏的尝试。幽暗的古塔内遍布着蛛网和老鼠,新科状元一步步走上楼梯,镜头跟随着摇上去,终于在塔顶的角落中看到了一位蓬头垢面、风烛残年的老妪,她就是自己的母亲——传说中的蛇妖白素贞。影片在叙事上是失败的,剔除了志怪元素,白娘子没有了妖的身份,且故事一旦进入倒叙就离开了塔的空间,因此原型空间发挥的作用就极为有限。如果从白素贞试图越狱开始,展开她终日对塔进行破坏但无功而返的塔内生活,最终她的儿子为她揭开了塔的符咒,这样就可以更充分地利用原型空间。

“白蛇传”和《莴苣》对塔的使用,再一次证明了原型空间的魔力,螺旋是如此吸引人,以至于塔的出现本身就能诱发观众的想象力。

考察了情节与空间之后,我们发现,场景并非对应着唯一的原型空间,但原型空间与情节的组合却有对应关系,可以肯定的是,原型空间一旦出现,有些情节是必须出现的,如果不出现,观众就无法理解作者意图,也无法得到满足。

结 语

通过考察“白蛇传”的改编,我们看到原型空间如何装载原型人物和原型情节,成为故事的原动力之一。原型空间是一种被理性规定了的自然主义存在,强调自发性、原始性,引发集体无意识,艺术的生命力发源于原型性。文学作品如果原型空间使用充分则有利于传播。而从文学到电影,空间的作用显然被放大了。改编应最大限度发挥原型空间的价值,幻想力是未来的生产力,幻想电影善于和乐于使用原型空间以有效地唤起观众对故事的某种仪式般的体验。

原型空间的研究不是为了制定一种样板,也不是要通过样本来创造一个公式,让集体经验代替个体经验。原型空间的研究触发的是对集体经验的理解,因为集体经验是创作的根基,而包含着物理空间、质感、文化布置、历史经验、受众偏好、氛围(特效)等这些原型空间的铺设物带着作者不同的文化经验和个体经验,是多元化的,会营造出不同的具备个性的故事。

原型空间研究的终极目标是启发幻想,人类只有在角落里,在垂直空间中,在洞里才能焕发强大的想象力。失去了原型空间,人就失去了二重性,变成了单向度的人,強制性地舍弃了幻想。只有回到原始与传统空间中去,人才能再次与自然融为一体。

参考文献:

[1] 刘苗苗.论电影的阈限空间[J].当代电影,2022(04):123-127.

[2] 玛丽·道格拉斯.洁净与危险[M].黄剑波,柳博赟,译.北京:商务印书馆,2018:50.

[3] 刘苗苗.迷宫:类型电影之原型空间初探[J].贵州大学学报(艺术版),2021(06):24-30.

[4] 加斯东·巴什拉.空间的诗学[M].张逸婧,译.上海:上海译文出版社,2013:19.

[5] 米克巴尔.叙述学:叙事理论导论[M].谭君强,译.北京:中国社会科学出版社,1995:110.

[6] 雅克·阿达利.智慧之路——论迷宫[M].邱海婴,译.北京:商务印书馆,1999:17.

[7] 米尔恰·伊利亚德.神圣与世俗[M].王建光,译.北京:华夏出版社,2002.

[8] 劳埃德·卡恩.庇护所[M].梁井宇,译.北京:清华大学出版社,2012:385.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

Abstract:Based on the most popular folk story Bai-she-zhuan (Madam White Snake), this paper explores the reasons of its popularity from the duality of the archetypal space in the film. It is noted that its popularity can be attributed to the large scene shifts with archetypal space included, which can set the tone for the story, imply the characters identities, and form a correlative relationship with the plot to make the story easier to be remembered and spread. In the adaptation from the literature to the film, the role of archetypal space is amplified, so whether the adaptation is successful or not is always closely related to the use of archetypal space.

Key words:archetypal space; duality; Bai-she-zhuan (Madam White Snake); adaptation